ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング

第7章

「エゴノキ Japanese snowbell」

↑2025/05/13 満開のエゴノキ。

4年前の2021年、片道2時間半以上かけて熊本県八代(やつしろ)市を訪ねました。演歌歌手の八代亜紀(やしろあき 1950 - 2023)の出身地です。通りがかった園芸店にエゴノキの苗木がありました。

妻は、自分の誕生日の記念樹としてこの木がほしいと言いました。誕生日の記念でアクセサリーが欲しいひとはいると思いますが、エゴノキを欲しがる人なんてそうはいないと思います(笑)。私たちの車の後部座席にのる程度の小さな苗木。咲いている木ではなく、落葉した枝だけの苗でした。

植えた場所が良かったのか、すくすく成長し去年も今年も小さな花がたくさん咲きました。去年はたくさんの実がなりました。今年も小さな実をたくさんつけています。この実が熟すのは9月初旬です。

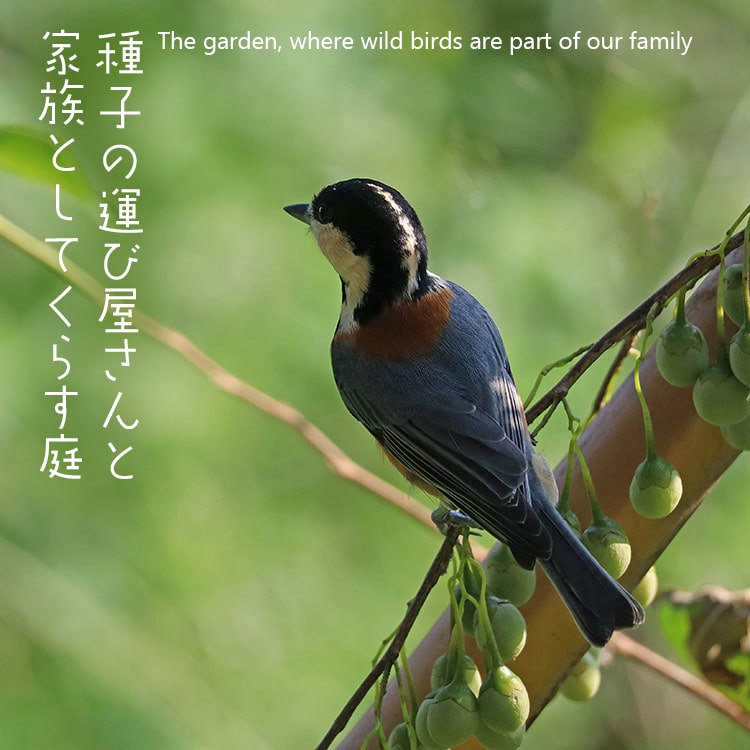

エゴノキはエゴイストではありませんでした。この木を一本植えるだけで、たくさんのハナバチたちが花蜜と花粉にありつけました。そして果実はひとつ残らず野鳥のヤマガラやシジュウカラの食糧になりました。ガーデンにたくさんの貢献をしてくれる木だったんです。

2025/05/13 口に入れて噛むと「えぐい」(えごい)が、エゴノキの語源だそうです。東アジアや東南アジア原産ですが、英語ではジャパニーズ・スノーベルという美しい名前がついています。

欧米でも庭木として植えられているようです。ネット検索すると美術館や公園や大学などでも大切に植栽されている様子がわかります。

「雪の鈴」または「雪の鐘」、その音はどんな響きでしょう? 詩的なイメージがふくらむ素敵な名前だと思います。ネット上には“Japanese Snowbell

June Snow”という名前もあがってきて、“Snow flowering”(雪の花)という形容も見られます。

欧州では6月に咲くのでしょうか? この白い花を「6月の雪」と見立てる風流なネーミングです。そんな木を庭に植えてみたいなと感じさせます。

イギリスの樹木専門のオンラインショップがエゴノキの苗木を扱っていました。 575ポンド、日本円に換算すると11万2千564円です。ポットを除く樹高が2.6~3mメートルの苗木がです。

これはちょっと庶民には手がでない。だから公的な施設に植栽されているのかも知れません。妻に、あのエゴノキいくらで買った?と聞いたら、2千円だったという。

ヤマガラやシジュウカラやハナバチたちを庭に招待したいひとは、庭に一本植えるべき樹木だと思います。2千円ぐらいで買えますから。

英語名が直訳でなくてよかった。「えぐい木」だと興味を持ってもらえなかったと思います。えぐみは苦味でもあることから、英語ではBitternessと言うそうです。“Bitterness

tree”(ビタネスツリー)だと11万円では売れないでしょう。

ネーミングは大事だと思います。「大分県なら由布院というところがあるでしょう。行ってみたいわ」という言葉を何度も耳にしました。「ゆふいん」という言葉の響きが、あこがれにつながります。

もし「えぐいん」だったら、「えぐいんに行ってみたいわ」という人はまあないと思います。

だから日本でも「スノーベル」という名前で販売した方が人気がでると思います。日本では5月に開花するから「スノーベル 5月の雪」かな。どうせ「エゴノキ」という名前もみんなが知っている名前ではないのだから。

2025/05/13 エゴノキ。

»

オレゴン州立大学農学部園芸学科のWebサイトでは「景観植物」として紹介されています。 オレゴン州立大学キャンパス内のコードリーホール西側にある駐車場の北側に植えられているそうです。

»

ノースカロライナ州公開講座「ガーデナー植物ツールボックス」ではエゴノキの詳細な情報が公開されています。

“Wildlife Value”(ワイルドライフ・バリュー/野生生物への有用性)という項目があって 次のように記述されています↓

花はハナバチ、ハチドリ、鳥、その他のポリネーターたちを引き寄せます。

2025/05/24 写真の中央にハナバチがいます。今年(2025年)はどの花もハナバチたちが少ない。ハナアブもです。それでも誰かがやって来て吸蜜します。

2025/05/11 ニッポンヒゲナガハナバチのメス。後ろ足に花粉をいっぱいためています。でもミツバチのような花粉カゴ(ポレンバスケット)がないために、せっかく集めた花粉を次に訪れた花でかなり落としてしまいます。

ニッポンヒゲナガハナバチのような単独性ハナバチは要領が悪い。その点、ニホンミツバチたちは仕事ができるひとたちなので、集めた花粉はきちんと丸めて花粉カゴに収納して確実に巣に持ち帰る。手際よくキッチリと仕事をするところ、ニホンミツバチとニホンジンは似ているかも知れません。

2025/05/14 中央にニッポンヒゲナガハナバチのメス。

実はエゴノキにとってみたら、次の花で花粉を落としてもらうために花蜜まで用意して接待している。肝心の花粉をみんな巣に運ばれたのでは、花蜜を無料サービスした意味がありません。

2025/05/14 中央にニッポンヒゲナガハナバチのメス。

面白い。有能なニホンミツバチに比べると、ニッポンヒゲナガハナバチは無能に見えます。が、「花粉散布能力」という言葉があって、その尺度で見ると、ニッポンヒゲナガハナバチの方が能力が高い。花粉をたくさん落としてくれるから。

効率性に関しても、「受粉効率」という尺度、つまり受粉に役立つのはどちらかという尺度でみたら、効率よく働くニホンミツバチより要領の悪い単独性ハナバチの受粉効率が高いという。

花粉媒介生物(ポリネーター)としては、どうやらニッポンヒゲナガハナバチの方が能力が高いということなんです。

2025/05/11 エゴノキの花で吸蜜するニッポンヒゲナガハナバチのメス。

知名度に関して言うと、ミツバチと聞いて知らない人はありません。ただし言葉を知っているだけで、吸蜜の姿をちゃんと見つめたひとは少ないかも知れません。

たぶんニホンミツバチとセイヨウミツバチの見分けができる人も少ないと思います。というか日本に、ニホンミツバチとセイヨウミツバチの2種がいることも知らない人が多いと思います。長年学校で理科や生物を学んできたのに。

知っているはずのミツバチですらそうだから、ニッポンヒゲナガハナバチなんて聞いたことも見たこともない人がほとんどだと思います。

ひょっとしたらニホンミツバチよりエゴノキに役立ち、ニホンミツバチよりエゴノキに歓迎されているかも知れないニッポンヒゲナガハナバチが、なぜかくも無名でミツバチばかり有名なのか? それはミツバチがハチミツをもたらすからに違いありません。

ミツバチより大型でミツバチよりポリネーターとして活躍しているかも知れないミツバチ科のトラマルハナバチやクロマルハナバチたちが、日本でまったく無名であるのも、ハチミツをもたらしてくれないからだと思います。

まあ世の中そんなもんサ、ということでしょうが、「万物の霊長」とか「神の似姿」だとか自慢されたら気分悪いヨネって、ニッポンヒゲナガハナバチの夫婦は、エゴノキの花蜜ティーを飲みながら会話しているかも知れません。

2025/05/14 私たちは2002年3月からここに住んでいるんですが、恥ずかしながら、今年初めて知ったことがあります。

去年2024年12月22日から一緒に暮らしている柴犬フクを連れて裏山を散歩しているとき、見覚えのある花が落ちていることに気づいたんです。エゴノキの花です。身近に栽培してみたから、エゴノキの花だとわかるようになっていました。

見上げると↓

2025/05/14 まさにエゴノキでした。

2021年に熊本県八代市で苗木を買って育ててきたエゴノキが、何と自分とこの裏山で咲いていた。しかも驚くほどの大木、無数の花。

正面の木です・・・といってもわかりにくいと思いますが。目測で樹高10mぐらいあります。

裏山のエゴノキの株元。三本株立ちしています。エゴノキは背が高くなっても幹はあまり太くならないそうです。

これだけの大木なら、どれほど多くのハナバチたちが恩恵を受けてきたことでしょう。そして無数の果実が実ります。ヤマガラやシジュウカラたちがどれほど恩恵を受けてきたことでしょう。

ひょっとしてと思って、ほかにもエゴノキの花が落ちていないか探したら、やっぱりありました。樹高が同じくらいのエゴノキがもう一本。 この庭にヤマガラやシジュウカラがよくやって来るのは、そういうことだったのかとわかりました。

2020/04/17 玄関先にやってきたヤマガラ。柴犬アミ(2004年7月21日 - 2021年10月22日)の抜け毛を集めているいるようです。巣の材料に使うのでしょう。

この子がアミの抜け毛を集めるためだけに遠方から飛来するとは考えられません。エゴノキの大木が2本もあるこの裏山を重要な拠点または中継地にしているのでしょう。

2025/05/12 庭のエゴノキの話にもどします。吸蜜しているのはニホンミツバチ。下はアップ↓

花粉をしっかりまるめて後ろ足の花粉バスケットに搭載しています。たしかにこれだと無駄なく巣に持ち帰れそうです。

とはいえ、アマタや胸、全身に密集する細かい体毛には花粉がたくさん付着するので、花粉団子をまるめる前に次の花のメシベの柱頭に花粉を運んでいることは間違いありません。

2025/05/12 吸蜜するニホンミツバチ。

2024/05/08 こちらは去年の様子。ニッポンヒゲナガハナバチだと思います。ニッポンヒゲナガハナバチを探して撮るのではありません。エゴノキの様子を撮っておこうと思ってカメラを持って来たとき、たまたま居合わせた子を撮っています。

コンパクトデジカメを使っていた時代はいつもカメラを持ち歩いていたんですが、一眼レフを使うようになってから持ち歩かなくなりました。そのせいでシャッターチャンスを逃してしまいます。

2024/05/09 今年(2025年)は撮れなかったエゴノキのコマルハナバチ。まったく見なかったわけではないけれど、極端に少なかったと思います。去年は撮れました。下は拡大↓

拡大しないと クロマルハナバチかなと思ったりします。クロマルハナバチはコマルハナバチよりひとまわり大きいけれど、カラダ全体が黒くて、お尻がオレンジ色というところは同じです。

大きく成長したコマルハナバチと子供のクロマルハナバチはサイズが同じくらいなので、ぱっと見、どちらかわかりません。じっとしていない子たちでもあるし。

毛の生え方が違っていて、コマルハナバチの毛はボサボサとかモサモサと形容されます。

クロマルハナバチは毛先がそろっていてビロード状と形容されます。この子はコマルハナバチだと思います。

2024/05/09 白い花弁に斑点状の傷みがあると思ったら、この子たちの仕業でした。花弁に足の爪を刺している。 エゴノキの花弁はこの子たちの手すりというか、つかまって吸蜜しやすいように工夫されているのでしょう。だから傷ついてもかまわない。

2024/05/09 この子はクロマルハナバチだと思うんですが、この子の背中の右側に花弁を落としてメシベだけになった花があります。 受粉したエゴノキの花は、こうして花全体を落とす。

2025/05/24 サクラみたいにふつうは花弁だけが散ります。エゴノキはオシベと花弁がそのまま落ちる、だから裏山に落ちていた花がエゴノキだとわかりました。

2024/07/20 エゴノキの実。

2024/07/20 去年は大豊作でした。

2025/06/15 今年は去年ほど実が密集していませんが、木が大きくなったぶん実の数も多い。樹高3mを越えています。野鳥が来るのが今から楽しみです。妻は子供のころから鳥好きで、文鳥やインコやジュウシマツを育ててきました。

誕生記念に買ったエゴノキが、鳥をひきよせる木だったとは・・・。妻はそうと知らずに買ったけれど、鳥好きをハッピーにする木でもあったんです。

2024/09/04 エゴノキの実を収穫に来たヤマガラ。台風で倒れないよう、竹で補強しています。

2024/09/04 エゴノキを窓から1m50cmぐらいのところに植えたおかげで、ヤマガラを窓から至近距離で観察できました。

バードウッチングする人たちが持つ大きな望遠レンズも三脚も持たない私が野鳥のこんな姿を撮れたのは、窓のカーテンの隙間からこっそり撮ったからです。野鳥は警戒心が強いので、こういう姿を撮るのは難しい。

この子はこちらの方を気にはしています。注意深く周囲を見渡しながら実を収穫します。

2024/09/04 ヤマガラは実をじょうずに収穫します。というか、エゴノキがヤマガラに配慮しているとしか思えません。細い柄をピッとちぎって、くわえます。

ヤマガラがくわえて飛び立ちやすいように、柄を細くしているのだと思います。これだとクチバシでくわえて飛びやすい。小さなクチバシでこの丸い実をくわえて飛ぶのは大変だと思います。

エゴノキは開花するとき、マルハナバチやミツバチに花粉を遠くに運んでもらいたいから花蜜を用意し、花びらの形態を工夫し、ハチたちがつかまりやすいよう気配りしていると思います。

結実したら、今度はヤマガラたちに実を遠くに運んでもらいたいから、持ち運びしやすいように配慮しているのだと思います。遠くに飛べる動物たちとじょうずにお付き合いしているわけです。

・・・以上でこの章を終えようと思ったんですが、庭に記念樹やシンボルツリーとして樹木を植えることについて、私が感じたことを少しだけ書き添えてみます。

2018/05/01 実はこの庭にエゴノキを植えたのは初めてではありませんでした。これが初代のエゴノキ。熊本市の園芸店ナーセーリーズで買ったと思います。そのときヤマモミジの木も買いました。

どちらも私たちの車に入るようなサイズではなく、軽トラックをチャーターして運びました。庭に大きめの落葉樹を植えることによって、夏のカンカン照りや乾燥を防ぎたいという気持ちもありました。広い庭だから、背の高い立派な木を入れたいという希望もありました。

結果からいうと、このエゴノキは枯れました。エゴノキのことをよく調べずに植えたもんだから場所があっていなかったかも知れません。陽当たりがいいのはよしとして、西日が当たりすぎるのと土が乾燥気味でした。

枯れた直接の原因はゴマダラカミキリの幼虫(テッポウムシ)に株元を食い荒らされたことですが、間違った環境に植えたことで木が弱り、免疫力が低下していたかも知れません。

エゴノキはやや湿り気があるようなしっとりした土を好むようです。側にアジサイを植えたり、下草にギボウシ(ホスタ類)を植えたり、その木に適した環境を作ってやるべきでした。今育っているエゴノキにはそうしています。

2018/05/01 それと、もし大きく成長するまで待てるなら、苗木から育てた方がいいかも知れません。苗木は環境適応性があるというか柔軟性があります。成長を見まもる喜びもあります。

デザイン的には、プロが剪定しカタチを整えてきた成木を植えた方が庭がすぐに整います。苗木は大きくなるのに何年もかかるし、ヘタに剪定して樹形が乱れる場合もあります。

花屋さんではプロが育てた完成品(花)を買うことができます。スーパーマーケットではプロが育てた完成品(果実・野菜・米)を買うことができます。園芸店や造園屋さんではプロが育てた完成品(樹木)を買うことができます。

でもガーデニングは完成品を買うことではなく、それらが育つプロセスに立ち合うことだと思います。いきなり花が咲き、いきなり果実が実るわけではありません。

種が発芽し、根が伸びて茎葉が成長し、つぼみができてようやく開花に至り結実に至ります。動物のようには動いていない。見つめても動いていない。

が、目に見えないゆっくりとした成長のプロセスがあって、ゆっくりしているようだけれど、次に見たときには意外に成長をとげていて驚いたりします。

ガーデニングは「プロセスのアート」だと常々思っています。絵画や彫刻作品は、完成したら通常はその状態で停止します。時とともに退色したり、絵具がひび割れすることはありますが。野外彫刻だったら地衣類やコケが生えてきたり、腐蝕したり風化することもあるでしょう。

ところがガーデンは刻々変化し、成長し続けます。樹々は新芽を用意し、新緑が萌え、つぼみがふくらみ、開花し、結実し、紅葉し、落葉し、そしてまた芽吹く・・・。ガーデンは変化し成長する自然の美術館であるとも言えます。天・地・人の共同制作であるともいえます。

この宇宙には不思議な成長原理があって、私たち人間も含めて万物は成長しています。小さな苗木が年々成長し大きくなっていくのを見るのは感動です。

実は初代のエゴノキやその他の成木をここに植えたとき、それはもっとぐんぐん成長してくれるものと思っていました。それは私の無知でした。樹種や育てる環境にもよるのでしょうが、どうやらプロが剪定し樹形を整えてきた完成品はそれ以上あまり大きくはならないようです。

都会のあまり広くないお洒落なお庭の場合、その方がありがたいでしょうね。手をかけなくても買ったときの状態を保てるので。だから家の緑の装飾と考えるなら、成木の完成品を植えた方がいいと思います。

ガーデニングを楽しみたい場合は苗木から育ててみると思いがけない感動があり、学ぶことがあり、奥が深いと思います。大きくなるまで時間がかかりますが。でも考えてみたら、本当にいいものを育てようと思ったら、どんなことだって時間がかかるものです。

現代は忙しい時代だし、時間がかけられない。だから「すぐ」ということが必要です。「インスタント」であってもいい。造花であってもいい。お墓にそなえる花が造花であってもいい、というそんな時代ではあります。

2018/05/01 初代のエゴノキで吸蜜するニッポンヒゲナガハナバチのオス。白系のニッポンヒゲナガハナバチです。ニッポンヒゲナガハナバチは茶髪系と白髪系がいます。ずいぶん飛んできたのでしょう、羽がかなり傷んでいますが、がんばっています。

2018/05/01 初代エゴノキにやって来たコマルハナバチ。後ろ足に大きな花粉団子を付けています。エゴノキの花で集めたのでしょうか?

2018/05/01 朝8時に撮りました。当時私はエゴノキがハナバチたちに人気のある木だということ知りませんでした。ヤマガラがエゴノキの実を収穫しに来ることも知りませんでした。この写真はたまたま撮れました。以下7枚もたまたま撮れました。 朝8時の光、逆光です。

この木が枯れたのは残念でしたが、成木の完成品だったので、この木との「絆」のようなものは無かったかも知れません。苗木、幼木から育てていたら、もっと大きなショックを受けたかも知れません。

私も妻も、この木がヤマガラやシジュウカラにとって重要な木だということを知らないまま枯れてしまった。

でも今、この枯れた木のことを話題にできてよかった。枯らしてしまってごめんなさい。あなたのことをむだにはしません。