ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング

第8章

「西洋ニンジンボク Chaste tree」

↑2020/08/28 西洋ニンジンボクの花で吸蜜するナミアゲハ。

西洋ニンジンボクは熊本県合志市(こうしし)の熊本県農業公園で冬季に開催される植木市で、ヒメシャラと一緒に購入しました。2016年2月6日のことです。

だから9年半も一緒に暮らしているんですが、9年半しか経ってないのかとも感じます。ずっと一緒だったような気もします。

2020/09/08 西洋ニンジンボクの花で吸蜜するナミアゲハ。

私たちの庭になくてはならない樹です。多様な蝶や多様なハナバチたちに大人気です。私たちの庭ではムシトリナデシコと西洋ニンジンボクがポリネーターたちの人気No.1を競っています。

ポリネーターたちに人気がある草花や樹木というのは、花蜜が多いのではないかと想像します。植物の体内で花蜜を生産するのは、けっこうたいへんなことではないでしょうか。それだけの努力をしているのでしょう。

2025/06/28 前庭で咲く西洋ニンジンボク。

実はこの地方、昨日(2025/06/27)梅雨明けしたという。

ええっ--ー?!

そんなバカな、まだ7月になってないじゃないか。

この地方はふつう7月19日ぐらいに梅雨明けしているというんですが、ずいぶん早い梅雨明けです。

2025/06/28 窓から見た西洋ニンジンボク。窓から1m50cmぐらいのところに植えているのでハナバチたちが訪花する様子がよく見えます。

西洋ニンジンボクは薔薇やクレマチスの花がほぼ終わった前庭の主役になっています。 今年はこの庭のアジサイは遅霜で花芽がやられたので、アジサイの存在感がなかった。

今まで体験したことのないほどアジサイの花が少なかった。梅雨が早く終わろうがどうであろうと、今年はアジサイが梅雨の主役にならない年でした。

2025/06/27 右上はトラマルハナバチ、左下はクロマルハナバチ。彼らが一緒にいるところを撮ったのは初めてです。

数日まえからカラッと晴れる暑い日があり、まるで真夏みたいだと妻と会話しました。そのとき西洋ニンジンボクにクロマルハナバチ、トラマルハナバチ、クマバチたちが吸蜜に来ているのは知っていました。

そうして昨日と今日、彼らは集団でやって来ました。彼らの姿をこんなにたくさん見たのは今年初めてです。 上の写真のようにトラマルハナバチとクロマルハナバチが相席していました。

素晴らしい、マルハナバチやクマバチたちが一緒にやって来て、こんなに賑やかにしているのは久々だと思います。このまま賑やかであってくれたらいいんですが。

2025/06/29 今年、クマバチは藤の花にもやって来なかったので、極端に少ないと思っていたんですが、クマバチも連れだってやって来るようになりました。

2025/06/25 初めて撮ったといえば、この黄色い子を撮れたのも初めてでした。肉眼では見たことがありましたが、カメラが間に合わなかった。コマルハナバチのオスです。オスは梅雨どきしか姿を見せてくれないので、見る機会が少ないですが、はっとするきれいな黄色です。

2025/06/29 たぶんクズハキリバチだと思うんですが、そうだとしたら、

宮城県、高知県・・・絶滅危惧2類

京都府、香川県、福岡県・・・準絶滅危惧種

茨城県、栃木県、長野県、三重県、岡山県・・・情報不足

福井県・・・要注目

でもこの西洋ニンジンボクには、何十匹ものクズハキリバチが毎日団体さんでやって来ます。朝から日暮れまで。それにしてもほかのハナバチたちもそうなんですが、西洋ニンジンボクの場合ひとつの花の吸蜜時間が非常に短い。ガウラの花もそうですが。

すぐに次の花に移ります。すばやく移動していくので写真が撮りにくい。クズハキリバチと思われるハナバチもなかなかいい写真が撮れません。

2025/06/28 こうなってしまいがち。実は個人的にはこういう写真、けっこう好きなんですが、これでは「写真判定」できません。

2025/06/29 キンケハラナガツチバチ。ほかの子たちみんなキビキビした動きなのに、キンケハラナガツチバチは腹が長いためでしょう、もたもたしています。こんな子は撮りやすい。

キンケハラナガツチバチのような子がいちはやく絶滅に追い込まれるだろうと思いきや、絶滅危惧種にはなっていない、どころか個体数が多いそうです。わからないですね。彼らはしぶとく生き延びている。

2025/06/25 ベニシジミは西洋ニンジンボクの常連さん。

西洋ニンジンボクというなら、西洋種でないニンジンボクがあるのかなと思ったら、中国原産のニンジンボクが薬用として江戸時代に渡来したという。

中国名「牡荊」があったけれど、この木の葉が朝鮮人参(高麗人参)の葉に似ているとして、人参木としたらしい。今でこそ「ニンジン」といえば、スーパーで売っているオレンジ色の根菜を言いますが、昔は朝鮮人参のことでした。

ただし中国原産のニンジンボクは朝鮮人参の葉に似ているとして、西洋ニンジンボクの葉は、朝鮮人参の葉に似ていません。 「西洋ニンジンボク」は、何かピンとこない意味不明な名前となっています。

西洋ニンジンボクは西洋のハーブとしての長い歴史がある。そういうことに何の敬意も払っていない。西洋ニンジンボクは、自分が西洋ニンジンボクと呼ばれていることにがっかりしていると思います。

2025/06/28 西洋ニンジンボクの上の方にウラギンヒョウモンが飛来していました。下から撮ったらこんなふうになった↑

改装工事のとき建物の外壁を黒漆喰にしてもらったせいで、壁が背景に来てしまうとこんなふうに黒バックになってしまいます。

ウラギンヒョウモンも各地でこんな状況です↓

千葉県・・・絶滅危惧1類

東京都、神奈川県、大阪府、長崎県、鹿児島県・・・絶滅危惧2類

埼玉県、奈良県、山口県、香川県、福岡県・・・準絶滅危惧

熊本県・・・要注目種

2025/07/03 エゴノキの花で吸蜜するアオバセセリ。

アオバセセリも減少しています。

千葉県、東京都・・・絶滅危惧1類

青森県、大阪府、香川県・・・準絶滅危惧種

神奈川県・・・要注意種

アオバセセリのことを調べていたら、『ハイム蝶百科図鑑』のなかの「やっとアオバセセリ」という2023年5月6日の投稿を見つけました。

近所の緑地ではほぼいなくなったといってよい状態のアオバセセリ、東京都奥山の沢沿いにその姿を求めました。

東京出身の妻に「東京都奥山ってどこ?」と尋ねたら、わからないという。Google検索してもその地名はでてこない。東京都の奥多摩のことでしょうか?

ヒメウツギの花に来ることが多いので、木の前に腰を据えて飛来を待ちます。朝到着と同時にいきなり姿を現わし吸蜜もそこそこに飛び去ったので、この調子だとすぐ現れるだろうと期待しながら待つこと3時間近く・・・現れず。

私は蝶やハナバチ、ハナアブを撮るために遠くに出かけたり、3時間も待ったりしたことがありません。庭にやって来る生物、住みついている生物を撮っているだけです。3時間も待つ、というのは離れて暮らしているいとおしい恋人に会いに行くような感じでしょうか?

私たちはヒメウツギも育てていますが、待って撮るということをしないので、アオバセセリがヒメウツギで吸蜜しているシーンにでくわしたことがありません。少し離れたところに植えているせいかも知れません。来春は注意してみます。

ところで、『ハイム蝶百科図鑑』って何だろうと思ったら、神奈川県川崎市多摩区にある大規模マンション「新多摩川ハイム」が素晴らしいWebサイトを持っていて、それが『ハイム蝶百科図鑑』の「ハイム」でした。

『ハイム蝶百科図鑑』のなかに、「英国のチョウ類保全活動について」という記事がありました(2021年2月19日投稿) 。

英国の自然環境は日本に比べるとやや変化に乏しいところもあって、チョウの種類も約70種(日本は約240種)と少ないが、近年では全体の3/4のチョウは減少傾向にあり、その45%は絶滅が危惧されている。

また、既に5種は絶滅してしまっている。その原因はチョウの生息地の環境の変化(悪化)によるもので、具体的には使用放棄された土地の荒廃・気候変動・農薬等の化学物質による汚染等様々な要因があげられる。

自然環境の中で、チョウ類は鳥や植物などよりも環境変化の影響を受けやすく、減少のスピードが速く、その保全が必要である。

そこで立ちあがったのが英国のチョウ類保全協会(Butterfly Conservation)で、その前最高経営責任者Martin Warren氏が、2021年2月14日にZoom講演をされたという。講演のしめくくりで同氏が言われた言葉が記されています。

Butterflies indicate a healthy environment for all of us.

直訳すると、「チョウは、我々みんなにとっての健全な環境が何たるかを指し示している」ということですが、少し意訳して「チョウは、我々みんなと同じように健全な環境を必要としている」くらいになるでしょうか。

さらに、言えば、 チョウがいること自体が、その場所が我々みんなにとって健全な環境であるという証でもある。

もっと踏み込んで、筆者なりの勝手な解釈が許されるならば、 チョウを「健全な自然環境のバロメーター」として、我々のごく身近にいるチョウの観察を通して周りの自然環境を見直してみよう、という呼びかけにも思えました。

私は花壇に出会ったら、もちろん花を鑑賞しますが、どんな蝶、どんなハナバチ、どんなハナアブが飛来しているかということも観察します。

もしブーンという羽音が聞こえてこない、モンシロチョウやルリシジミ、バッタやアマガエルたちの姿さえ見かけない・・・としたら、何かがおかしい。何か異変が起きている。ヤバイことが起きているというサインだと思います。

ハナバチやハナアブが花にやって来て、ブーンという羽音が聞こえる・・・それが健全な庭、健全な花壇、健全な公園だと思います。

健全なお庭には蝶も蛾も飛来し、当然のこととしてバッタやカエルやトカゲやカナヘビたちも住みつくと思います。

2020/09/08 西洋ニンジンボクに集まるナミアゲハ。

今年今のところ(2025年7月8日現在)、西洋ニンジンボクにやって来るはずのナミアゲハやキアゲハたちとあまり出会えません。まったく飛来しないわけではありませんが、少なすぎると思います。西洋ニンジンボクだけではなく、ヘメロカリスやノカンゾウにもあまりやって来ません。

目の前の庭で毎年観察しているからこそわかる異変・・・観測ポイントで暮らしているからできる「定点観測」です。

2020/09/08 このころ特にナミアゲハの飛来が多くて、写真をたくさん撮りました。でもこの年2020年はクロマルハナバチの飛来は極端に少なかった。

そして今年(2025年)は、今のところクロマルハナバチは毎日西洋ニンジンボクで吸蜜しています。 年によって増減があるのはよしとして、あまり極端な減少だと心配になります。

2021/07/02 クロマルハナバチ。

2021/07/05 クロマルハナバチ。

2020年にはほとんど姿を見せなかったクロマルハナバチが、2021年に復活しました。2021年は、クロマルハナバチだけではなく、あらゆるハナバチの姿をたくさん見ることができた年でした。

幸せを運ぶ青いハチ「ブルービー」(ルリモンハナバチ)が初めて庭にやって来たのも2021年。

「宝石蜂」と呼ばれる美しいオオセイボウと初めて出会えたのも2021年でした。

庭に蜜源植物を植えてきた成果だと思い、気持ちが高揚して「ポリネーターの楽園が実現した」みたいなことも書きました。

2013年晩春にニホンミツバチの養蜂をあきらめ、、「多様なハナバチ、ハナアブたちと家族として暮らす庭」(ポリネーター・フレンドリー・ガーデン)を作っていくことにした、その成果が飛躍的に現れたのが2021年でした。

成果を発信していこうと思い、Facebookの「アルバム」に「Pollinator Friendly Gardening(花粉媒介生物を家族として配慮するガーデニング)」を立ち上げて、

2021年6月4日には写真を一気に348件追加しました。

HKさんから「凄い見ごたえ‼ ️美しい、生命、光り、和みます。ありがとうございます。シェアさせてください」というコメントをいただき、私はこう返信しました↓

すごいのは、これらの写真を自分の庭で撮っているところだと思っています。家から一歩出たら多様な生物たちが飛翔し、吸蜜し、歩き、ジャンプし、戦い、ひそんでいます。

毎日、彼らが待っています。彼らを撮らない日はありません。どこか遠いところに行って撮るわけではないし、三脚を立ててシャッターチャンスをねらうわけでもないので、たいそうなことではありません。

デジタル一眼レフとはいえ、10年まえに地元の電気店で買った型落ちの初心者用を常にAUTOモード。蜂のように激しく動く昆虫を撮れるようになったのは速写・連写モードを使うことを思いついたからです。このキャノンのデジタルカメラではスポーツモードとなっています。

カメラのことも撮影テクニックも学んだことがなく、まったくド素人なんですが、Photoshopでトリミングしたり光や色の調整をするときは一瞬真剣になります。

世はパンデミックで揺れていますが、今こそ自然という現点に帰るときではないでしょうか。

その3日後、2021年6月7日にFacebookにこんな投稿をしました↓

コロナ禍で毎日、頭痛がしそうな吐きそうな情報が流れてきます。新聞やテレビをやめて久しいんですけど・・・ この子たちにとってみたら、太古からウイルスや細菌と共生してきました。

最近登場してきて地球を滅茶苦茶にしてくれるアニマルのせいで数10年後には絶滅していくと言われています。コロナ禍とか細菌禍ではなく、そのアニマル禍のせいで。

「この子たち」というのは、その日アップしたヤロウの花で食事するジガバチやウツボグサで食事するトラマルハナバチのことを指したんですが、あらゆる昆虫、生き物たちのことです。

「地球を滅茶苦茶にしてくれるアニマル」とは、われわれホモ・サピエンス(賢いヒト)のことです。

「頭痛がしそうな吐きそうな情報」とは、このウイルスがウイルス兵器として人工的に開発されたものとする説や、増えすぎた世界人口を減らすためにウイルスがばらまかれたとする説等です。

コメント欄にはこんなことを書きました↓

今回のパンデミックのことで世界中たくさんのかたが亡くなられ、今も感染して苦しんでおられるかたが無数にある。悲惨なことが起きている。もしウイルス生物兵器説が本当だとしたら、ひどすぎる。僕は信じたくないです。

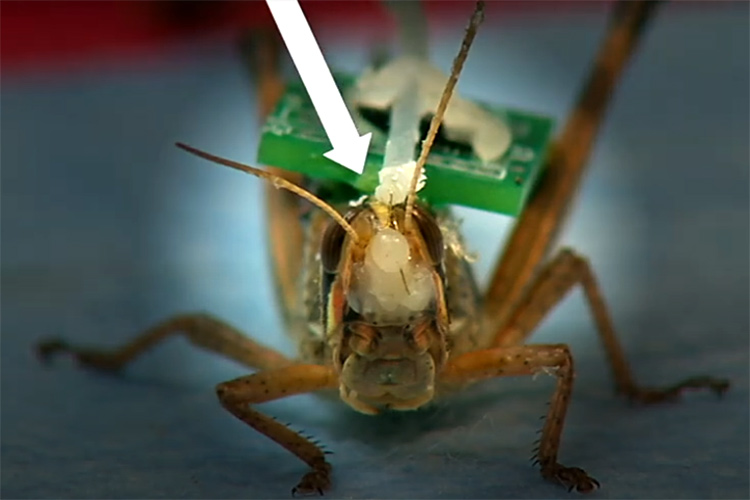

けれどアメリカの大学が、バッタの脳にハイテク集積回路をつないで爆弾探知サイボーグにする研究を誇らしげにアップしていたりします。

大学が海軍の助成金でそういう研究をして、何の疑いも迷いもありません。そんなふうだったら、ウイルスを生物兵器とする暴走があっても何の不思議もありません。

↑「爆弾を嗅ぎ分けるサイボーグイナゴ:ワシントン大学の研究者がバイオボットを開発」2016/10/12

下の2枚のイナゴはこの動画画面のワンシーンを撮影↓

この動画の説明欄に、こう書いてあります↓

ワシントン大学の研究チームは、イナゴを爆発物を嗅ぎ分けられるバイオボット(生体ロボット)に変える研究を進めています。鍵となるのは、イナゴに3つの技術を搭載することです。

研究チームによると、この画期的な進歩は、あまりにも恐ろしい脅威と捉えられがちなイナゴのイメージを一新する可能性があるとのことです。海軍研究局は、バラニダラン・ラマン氏のこの研究に、3年間で75万ドルの助成金を提供しています。

コメント欄にはこんな投稿がありました↓

脳に電極を埋め込む・・・そのことを誰も気にしない。常にもっともらしい理由があって・・・常に狂気へと一歩近づくのだ。

私は生物のことや分子のこと原子のことを研究するのはいいと思います。必要なことでもあると思います。宇宙のことを研究するジョルダーノ・ブルーノを火あぶりにしたり、ガリレオ・ガリレイを監禁したりするのは間違っていると思います。

でも原子の研究が原子爆弾の製造につながっていくとしたら、それは「画期的な進歩」でしょうか? それとも恐ろしい「狂気」でしょうか?

極めて優秀な頭脳、極めて優秀な知的能力を持った科学者たちが、冷静に緻密に研究を進めていきます。何の迷いも疑いも後ろめたさもないのかも知れません。

最近は、爆弾探知サイボーグとしてミツバチを使う研究がなされているようです。ミツバチはイナゴより飛行距離と勤労意欲に優れているので、ミツバチを採用することは科学の進歩ではあるのでしょう。

↑「ミツバチをデジタルセンサーとして使うのは残酷でしょうか?」 2023/03/17

この動画にはこんなコメントが寄せられています↓

ミツバチの理解を超えた人間の恐怖

私たちはモノでもロボットでもありません。どんな生き物もこんな風になる必要はありません。人類とその無意味な試練に、私はうんざりしています。

それがミツバチの個体数の減少の原因です。彼らは軍隊に徴兵されているのです。

戦争ではなく蜂蜜を作りましょう!

人間が動物に対して、ただできるからという理由でやっていることは狂気の沙汰だ。もし他の高等生物が、人間の意志に反して同じことをしたら、どれほどの憤りを感じるだろうか。

この研究を称賛する意見も多数あります↓

昆虫学者として、ミツバチのこの素晴らしい利用法を知らなかったなんて信じられません。構成も良く、結論も明確で、素晴らしい動画でした。ありがとうございます。

すごい! すごい! 私もこんなことを研究する研究者になりたい!

残酷だとは思いません。ミツバチに物理的な害を与えることはなく、役に立つ任務(爆弾を嗅ぎ分けること)で訓練しているんです。だから、大丈夫だと思います。

私は思うんですが、ホモ・サピエンス(賢いヒト)どうしの争いやゴタゴタは、自分たちで解決するべきであって、イナゴやミツバチをまき込むなんて、あってはならないと思います。

「万物の霊長」や「神の似姿」を自称するのであれば、なおさらイナゴやミツバチに迷惑をかけてはならない。イナゴやミツバチに尊敬されるような存在でなくてはならないと思います。

こんな研究が「画期的な進歩」なのでしょうか? 「狂気の沙汰」だと思います。この動画のコメント欄のなかにこんな書き込みもありました↓

私たち人類が互いに傷つけ合うことをやめれば、互いから身を守るための新しい方法を見つけることもやめるでしょう。

兵器を進化させるという方法しか人類どうしの争いごとを解決する方法が見当たらないとしたら・・・というかそれは「解決」の方法ではなく、単に他者を武力で殺戮し、制圧し、脅迫、支配する方法であって、本当の平和や幸せをもたらしてくれるわけではありません。

それが解決でないから、永久に兵器を進化させていくしかない。けれどどれだけ破壊力の優れた兵器を生み出しても、やはり永久に解決しない。 ますます解決しない、どころか地球生命をまきこんで自滅への道に突き進んでしまう・・・

そしてごくごく最近、下のようなYouTube動画がアップされました↓

↑(画像クリックでYouTubeに飛びます)「中国のサイボーグ蜂、AIバイオハイブリッドロボットの軍事監視能力で世界に衝撃を与える」 2025/07/18

人類が互いを傷つけあることをやめたらいいだけのことなのに、それができないから、とうとうこんなことまでしてしまう。科学や軍事にとっては「画期的な進歩」かも知れませんが、愛とか真・善・美とか道(タオ)からの著しい退歩というか逸脱に見えます。

私たち自身の内的な心、魂、精神を見つめなくてはならないのに、そうするかわりにこんなことをしてしまう。こんなことをしたって、私たちは何も変わらない。

科学が進歩し次から次から新しい技術、新しい兵器が生まれても、私たちの暴力性や愚かさが変わるわけではなく、愛が育つわけでも心のなかに静寂や平和や喜びが生まれるわけでもありません。その実例のひとつが「サイボーグ蜂」かと思います。

2021/07/02 Facebookに投稿したクマバチの動画。当時使っていたiPad Airで撮りました。この日、私はこんなことを書きました↓

日本では「西洋ニンジンボク」などという全く頓珍漢な意味のない名前がついています。欧米でライラック・チェストベリーと呼ばれるシソ科のハーブの樹で吸蜜するクマバチ。

西洋で長い歴史を持つハーブで、「アブラハム・バーム」とか「モンクス・ペッパー」というような意味ありげな名前も持っています。モンクは修道士を意味します。性欲を抑える効果があるとして修道院で植えられたという。確かに小さな実がたくさんできます。コショウの代用として使えるそうです。

ウィキペディアによると「近年、ドイツなどで科学的な研究が進められ、西洋ニンジンボクはホルモンと似た作用を持つことが明らかになってきた。ドイツではセイヨウニンジンボクが月経前症候群

(PMS) の症状の治療薬として認可されている」。

古代文明の時代から用いられてきたこのハーブは、やはり何か性ホルモン的な作用があった。その作用なのでしょうか、この樹にはあらゆるハナバチ、ハナアブ、蝶たちが毎日たくさん吸蜜にやってきます。しかも花期が長い。ポリネーター・フレンドリー・ガーデンには植えるべき蜜源植物です。

コメント欄にはこんなことも書きました↓

性質の穏やかなハナバチの仲間では最大級で、体重も重いし、ブンブンという羽音も大きいパワフルなハチです。ついでに、お顔も、ちょっといかつい。 日本はかつてサムライの国だったけれど、現代ではこんな2cmちょっとのハナバチを恐れるひとが多い。

日本人はかつて自然を畏敬し自然を愛し自然と共生してきた民族であったと思うんですが。現代の日本人は、攻撃したり刺したりしないこの温厚な昆虫を、むやみに恐れます。かくいう僕こそ、こちらに来た初期のころは、危ないハチかと思っていました。

HKさんはこんなコメントをくれました↓

やたらとかわいいけど重量感ありますね。シェアさせてください。

クマバチを怖れる人が多いと思っていましたが、「やたらとかわいい」と言ってくれる心優しい人もあります。私はこうアンサーしました↓

ハナバチ界の重量級王者、ダイナミックでパワフルな働き者・・・こういう子たちを恐れ排除するのではなく、愛し共生する文明への転換がwithコロナの新時代に必要なことと思います。

2019年末、中国武漢で発生した新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックによって、世界全体の死者数が400万人を超えたのが2021年7月8日でした。そのころの投稿です。

PVさんはこんなコメントをくれました↓

西洋ニンジンボクの花が好きです。ずっと以前、インドからバウルの方がしばらく滞在した時に、この植物のことを教えくれました。うちの花は青みがかった感じですが、今年はまだ、開花せず、葉っぱがぐんぐん成長中です。

ああやっぱりそうかと思いました。中国でも薬木だった。江戸時代に中国から薬用として渡来し、葉が朝鮮ニンジンに似ているので「ニンジンボク」と命名した。中国では現在もこれを薬用として利用しているようです。

西洋でも薬木だった。インドでもそうだったのでしょう。調べてみると、インドの伝統医学アーユルヴェーダで利用される重要なハーブでした。サンスクリット語で「ニルグンディ

Nirgundi」といい、それは「カラダを病気から守る」という意味だそうです。

現代日本では、西洋ニンジンボクは観賞用の花木として販売されており、その種子が漢方薬であり、アーユルヴェーダ薬であり、西洋のハーブであることを知る人は少ないと思います。

西洋ニンジンボクは、近づいただけで独特な香りがします。西洋ニンジンボクはシソ科の植物なんですが、シソ科といえば「香り」です。

青ジソ、赤ジソ、エゴマ、バジル、ミント、ローズマリー、ラベンダー、セージ、オレガノ、タイム、レモンバーム・・・

ハーブ界のオールスターたちが、みんなシソ科です。

2021/07/02 クロマルハナバチ。

2021/07/13 トラマルハナバチ。

2021/06/26 クマバチ。

2021/07/13 ハキリバチの仲間。

2021年7月13日、私は上の4者(クロマルハナバチ、トラマルハナバチ、クマバチ、ハキリバチの仲間)をFacebookに投稿して、こう書きました↓

花は、色、かたち、香りを使ってハチたちをひきつける・・・ それは人間の世界も同じで、衣装や化粧や香水を使います。 花ごとに様々な生き方、考え方、感性があります。

どんなひとに来てほしいか・・・・・その選択によって、その花の色やかたち、香りが決まります。 西洋ニンジンボクは、主にマルハナバチに来てもらいたいようです。クマバチにも。こんなにクマバチが来る植物を他に知りません。

他にも単独性ハナバチの仲間や、タテハチョウ、ヒョウモンチョウ、セセリチョウの仲間がたくさんやって来ます。そして、意外にもミツバチが来ません。

HKさんはこの写真に「なんかいいですね」というコメントをくれ、私はこうアンサーしました↓

文字通り「没頭」とか「没入」の姿。

頭の突起物で雄しべを抑えているように見えます。

アタマの上に写っている突起物のように見えたものは、よく見るとオシベの先端部でした。アタマに接触するような位置に先端がくるように工夫されています。

ハナバチたちが吸蜜する様子を見るのが好きです。肉眼だと多くの場合、一瞬なのでよくわかりませんが、写真を撮るとじっくり見ることができます。

花で吸蜜するとき、彼らはどんな気分、どんな精神状態なのだろうと思うことがあります。自分がハナバチになって吸蜜しているところを想像してみます。

私たち人間は食事するときも、あれこれ考え事したり、テレビを見たりスマホを見たりして、ちゃんと味わっていなかったりします。心ここにあらずだったりします。

ハナバチたちはきっと「没入」とか「陶酔」のような意識状態ではないかと想像します。ともかくハナバチたちのことを、脳みそが小さいからといって侮ってはいけないと思います。

↑「新たな研究で、マルハナバチはおもちゃで遊ぶのが好きであることが判明」The Weather Network 2022/11/24

(右下の設定マークをクリックして、「音声トラック」を日本語に切り替えると、日本語音声で聞くことができます。英語の「ビー」は、「ミツバチ」と自動翻訳されてしまいますが、それは「ハナバチ」のことです)

↑「ハナバチは電気を使って餌を探し集めます。その仕組みはこうです」2020/02/06

↑「テルアビブ大学の研究者たちは花はミツバチの声を“聞く”ことができると言います」ILTVイスラエルニュース 2019/01/09

植物たちのこともそうです。脳がないからといって、甘く見てはいけないと思います。

↑「木々が密かに会話する仕組み」BBC ワールドサービス 2020/06/11

↑「樹木の隠された言語:森がどのように秘密のコミュニケーションをとっているか」 2025/04/23

↑「樹々はどうやって会話するのか」TED/スザンヌ・シマード 2016/08/31

土もそうです。土を踏まず、土で汚れない生活が進歩だと思い、土なんて無くていいじゃんと思ったら大間違いです。土なんてホームセンターやAmazonで買えばいいじゃんと思ったら、それはとんでもない間違いです↓

↑【生命科学】藤井一至「土の謎が握る 人類の鍵」

↑【枯渇すると”人類滅亡”】「土と生命だけはヒトにつくれない」/土研究の第一人者・藤井一至/「土と生命の46億年史」を解説/95%の食料は土から生まれる/

AIと土の共通点

2021/07/15 西洋ニンジンボクの花で吸蜜するニホンミツバチ。

2021年7月13日のFacebookの投稿で、「意外にもミツバチが来ません」と書いたのに、意外にもその2日後にこの写真を撮りました。ミツバチがやって来ることもあります。

ネット検索しても、どうやらミツバチは西洋ニンジンボクにはあまり訪花しないようです。マルハナバチやクマバチ、ハキリバチやアゲハチョウたちには人気があるのに、どうしてミツバチはそれほど惹きつけられないのでしょうか?

2021/07/15 このニホンミツバチもそうなんですが、花粉団子を作っていません。マルハナバチたちもそうです。西洋ニンジンボクは花粉量がやや少ないのでしょうか?

2021/07/15 ミツバチの姿をときどき見かけることはあります。今年(2025)も、西洋ニンジンボクで吸蜜する姿を見かけた日がありますが、まったくいないことの方が多い。

それにしてもこの姿がミツバチ本来の生き方であって、人間の勝手な都合でこの子たちを軍事目的の「道具」として利用するなんてひど過ぎます。

「動物は精神を持たない機械のような存在なので道具として利用してかまわない」というのがルネ・デカルトの考え方でした。生命をモノやロボットのように見ていると思います。

生き物に親しまずに育ち、アタマばかり使う仕事をしていたら、デカルト的になっていくのでしょう。

ミツバチの脳に集積回路をつないで、意のままに操ることに何の罪悪感も感じなくなるのかも知れません。

そして、上のミツバチの写真を撮った6日後の2021年7月21日のことです。私はFacebookに下記のような投稿をしました↓

2021/07/21 西洋ニンジンボクで吸蜜するトラマルハナバチ。

驚きました。 突然ミツバチとトラマルハナバチが消えました。

ミツバチはまったく一匹もいなくなり、トラマルハナバチはたった4匹ほど確認できただけです・・・写真はその一匹を撮りました。

今年ミツバチのために、たくさん菜の花を用意していたんですが全然やって来ないので心配していたら、5月になってハーブのマロウが咲きだすとたくさん飛来しました。

マロウの開花期が終わると、毎日早朝からガウラ(白蝶草)であわただしく吸蜜していました。暗いうちからミツバチとトラマルハナバチがブンブンいっていました。

トラマルハナバチは、うちの働きがしらというか、花粉媒介という自然界の大切なお仕事を年間通してきっちりやってくれる、もっとも元気で快活なハナバチです。そのトラマルハナバチが姿を消すなんて・・・

何が起きているのかわかりません。

僕は専門家ではないので、何もわかりません。こういうことはありえる現象であって、すぐに戻ってくるのかも・・・ということもわかりません。

家族として毎日観察しているので、できることですが今後の経緯を注視します。

2021/07/22 西洋ニンジンボクで吸蜜するクロマルハナバチ。

2021/07/20 マウンテンミントの花で吸蜜する単独性ハナバチ。ハラナガツチバチだと思います。

翌7月22日にはFacebookにこんな投稿をしました↓

今日は早朝5時台、ガウラにミツバチ6匹ほど、トラマルハナバチは10匹ほど飛来していました。ミツバチは仕事が終わると一匹もいなくなり、午後トラマルハナバチは西洋ニンジンボクに2匹、ラベンダーに2匹ほど見かけだけになりました。

昨日はいつもどおり飛来していたクロマルハナバチも今日はたぶん五分の一ぐらいに減りました。単独性ハナバチたちは、いつも通りのようです。

写真は、西洋ニンジンボクで吸蜜するクロマルハナバチ。後ろ脚に花粉団子をしっかりためているので、いつも通りにしっかり仕事をしているということです。

もう一枚はマウンテンミントで吸蜜する単独性ハナバチの仲間。

実は今日、ミツバチやマルハナバチたちが消えた原因がわかりました。やはり農薬散布でした。ハチたちは一時的に避難したのだろうと想像します。でもハチたちが農薬を避けるために避難するというようなことが本当にあるのか?

ネットで検索したかぎりでは、「農薬散布によってハチが避難する」という情報は見かけません。こういう分野では参考になるような情報が極端に少ないので自分で観察していくしかありません。

さて、農薬散布については、生産者をきびしく弾劾するような発言をするひとがありますが、それはまったく間違っています。農薬問題というのは現代文明がかかえる全世界的な巨大な問題です。

誰かのせい、政府のせい、農薬製造会社のせい、農家のせいではありません。われわれひとりひとりの生き方の責任です。この問題を解決しようと思ったら文明そのものを変えるしかない・・・・・

2021/07/26 上4点、ガウラにやってきたミホンミツバチ。後ろ足に花粉団子を付けています。

2021/07/26 ガウラで吸蜜するトラマルハナバチ。この子の後ろ足にも花粉団子。

2021年7月26日、Facebookに上の写真4点をアップしてこう書きました↓

ガウラで吸蜜する、朝数匹しか来なくなってしまった日本ミツバチ。と、朝だけガウラで吸蜜するまだ小柄な若手トラマルハナバチ。たった一回の農薬散布でハナバチ(Bee)たちが激減しました。想定していることではあるんですが、やはり気落ちします。

毎年イネの開花期に「一斉防除」(リモコンヘリコプターによる農薬散布)があります。それとはまた違う小規模な農薬散布で、これほど大きな影響があったのは初めての体験です。

でも生産者にしてみたら、長雨と日照不足からイモチ病等の兆候が見られたら、他の田んぼへの影響を考えて農薬散布するのは当然のことだと思います。急いでやらなければならない。それを責めることは誰にもできません。

農薬や除草剤の問題については、あとで1章をさくことにします。ここではハナバチたちが農薬に対して「一時避難」することがあるのかどうかについて触れておきます。「一時避難説」は、私の希望的推測、願望仮説です。

近年の科学論文を見るかぎり、ピレスロイド系殺虫剤に対して、それが噴霧された花を避ける行動があるようです。ハナバチは嗅覚や味覚が非常に優れているので、有毒な成分を避けます。

ところがネオニコチノイド系農薬については、魅力的にすら感じられることがあるようです。ミツバチやマルハナバチに、ネオニコチノイドを含む蜜と、含まない蜜を同時に与えるという実験があります。(出典が見つかったらここに書き加えます)

ふつうは農薬を含まない蜜を選ぶだろうと思うじゃないですか、ところが彼らは農薬入りの蜜を「選好」して繰り返し訪れるようになったというんです。 農薬を含む蜜の方が明らかに「好まれる」傾向が確認されたそうです。

これは人間のニコチン中毒や覚醒剤中毒に似た行動です。ハチはネオニコチノイドを摂取することで、次第にその蜜源を繰り返し訪れるようになる。しかもその蜜が栄養的に劣っていても選ぶ傾向すら見られた。

この論文を見て、「一時避難説」を取り下げることにしました。そういえば、農薬の匂いが残る薔薇園で、さかんにミツバチが吸蜜にやってくるのを目撃したことがあります。

園芸店で、葉に農薬散布のあとが残る薔薇の花に吸蜜に来るミツバチを見たことがあって、おかしいな、どういうことだろうと不思議に思ったこともあります。ネオニコチノイド系農薬に中毒する、そんなことがあるということです。で、結果どうなるかというと↓

ミツバチやマルハナバチは農薬が散布された花に無自覚に訪れ、花粉や蜜と一緒に毒性物質を巣に持ち帰ることがあります。 とくに巣に持ち帰った農薬が幼虫や女王バチに影響を与える例も多く報告されています。

ネオニコチノイド濃度が低くとも、記憶・学習能力、帰巣能力、繁殖力などが著しく低下することが多数報告されています。

以上、出典元を記録するのを忘れていたので、見つけられたときにアドレスのリンクをはります。ともかく現実は甘くないということです。

やっぱりハナバチたちが激減したことがショックだったのかも知れません。2021年7月21日以降、以前のようには情熱的にポリネーターたちを撮ることができなくなりました。

Facebookにもハナバチやハナアブたちの投稿をしなくなりました。

当時、新型コロナウイルス(COVID-19)が世を騒がせていました。ハナバチやハナアブのことより、まずは人間がウイルスに感染しないためにどうするか、という状況だったと思います。

でも当時、欧米の様々なWebサイトを見て回ると、このパンデミックが終了したら次は気候変動問題、生物多様性こそが世界が取り組むべき重要なテーマになるだろう、世界がチカラを合わせて緊急にこの地球的危機に対処していくことになるだろうという発言をたびたび目にしました。

そこで、小さなことではあっても自分たちの庭で観察してきたことを、まとめ発信することでそういう世界的潮流に合流したいと思いました。2021年12月2日、Facebookにこんな投稿をしました↓

この冬、ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング(花粉媒介者に優しいガーデニング or 蝶やハチ、アブ、蛾、甲虫といった花粉媒介生物とふれあう庭づくり)という小論文を作ろうと思っています。

未整理の写真が何万枚もたまり、有料版Dropboxがゴミ屋敷化しつつあるのでこの際、一気に断捨離しつつ論文をまとめる・・・・・それは浮世離れ・世間離れした話でもありますが、「アフターコロナ」を考えるなら、地球生態系のこと生物多様性のことは重要なテーマであると思います。

というわけで、今年作っていますこの『ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング』は、 実は2021年12月末に着手したんですが、2022年2月24日に思いがけないことが起こりました↓

ロシアがウクライナに戦争をしかけました。まだロシアもウクライナもCOVID-19のパンデミックは終息していない、両国ともたくさんの人がパンデミックで亡くなっている、そのさなかに戦争を始めるなんて・・・

コロナが終息したら、世界が一致団結して地球の危機に立ち向かうはずだった。いやはや世の中本当に甘くない。WIRED(ワイアード)のWebサイトは2022年3月12日にこんな記事を発信しました↓

「ロシアによるウクライナ侵攻はエネルギー消費を爆発的に増やし、気候変動を加速させる」

ロシアによるウクライナ侵攻により、両国のみならず欧米諸国を中心に軍備を増強する動きが加速している。これにより大量の化石燃料が燃やされて温室効果ガスの放出量が増えるのみならず、喫緊の課題であったはずの気候変動から目がそれてしまう懸念が指摘されている。

賢いヒト(ホモ・サピエンス)が協力しあって緊急に取り組むべき課題なんて吹き飛びました。ウクライナに武器やお金を供与しロシアを制裁する国と、今までどおりロシアとおつきあいする国・・・世界は分裂し、一致団結なんかできるような状況ではなくなりました。

WIREDは2022年3月12日の記事でこんなことも書いています↓

ロシアによるウクライナ侵攻では軍による民間人への攻撃が増えており、明らかに人道上の危機が発生している。一方で、隠れた危機も広がっている。

戦争に用いられるマシンが排出する炭素は、人類の歴史において極めて重要なこの時期に、地球温暖化を助長している。脱炭素の取り組みに費やされない日々が、気候変動の複合的な苦境を増大させているのだ。

おそらく人類の歴史のなかで、今初めて戦争が地球生態系を破壊するという視点を持ちえたのだと思います。というのも剣や弓矢で戦争していた時代とは違います。

現代の兵器は破壊力が違います。

ロシア・ウクラナイナ戦争が終わらないなかで、2023年10月7日にはパレスチナ・イスラエル戦争が始まり、世界の分断や対立がおさまりません。

[以下書きかけ] to be continued later