ポリネーター・フレンドリー・ガーデニング

第6章

「薔薇2 Rose」

↑2019/05/07 薔薇の花で食事するミナミヒメヒラタアブ。1cmにも満たないような小さな昆虫ですが、しっかり生きています。下はその拡大↓

こういう子たちのこと、私も長らく気づいてやれなかった。

2025/05/20 野イバラ「雅」(みやび)で食事するミナミヒメヒラタアブ。花の直径が2.5cmから2cmていどしかなくて、モダンローズのような華やかさはありませんが、小さな花がたくさん咲いて可愛い。トラマルハナバチもこの花を好みます。

2019/05/12 薔薇で食事しようとやって来たホソヒラタアブ。

2019/05/05 薔薇にやって来たフタホシヒラタアブ。下はその拡大↓

お腹の黒と黄色の模様、金の腹巻(?)、背中のメタリックカラー、すべて素晴らしい。羽は透明で繊細な感じ。ボディと羽の質感の対比も素晴らしい。

2019/05/05 薔薇にやって来たフタホシヒラタアブ。下はその拡大↓

1cmほどのカラダですが、パーフェクトだと思います。

2016/05/21 薔薇にやって来たヒラタアブの仲間。オオヒメヒラタアブに似ていますが、違うところもあります。

ヒラタアブは花蜜や花粉を食べるポリネーターですが、幼虫のときはアブラムシやカイガラムシを食べます。ガーデナーはヒラタアブを大切にするべきです。どうやって大切にするのか、まず第一に農薬、除草剤を使わないことだと思います。

アブラムシがいないとヒラアタブたちやテントウムシ、カマキリ、クモたちも困ります。生き物目線で見ると、アブラムシは大切な食糧・・・ヒラタアブの幼虫には無くてはならない食糧です。

アブラムシが大発生し過ぎたときには、石鹸水をスプレーで噴霧すれば激減します。全滅させなくてもいいと思います。

ヒラタアブを大切にする2番目の方法は、蜜源植物を育てることだと思います。風媒花(風で花粉を運ぶので、ポリネーターを必要としない花)以外の植物は、みんなポリネーターを必要とし、ポリネーターを熱烈歓迎します。植物を大切にすることはヒラタアブを可愛がる方法でもあります。

ヒラタアブを大切にする3番目の方法は、ヒラタアブの姿を愛でることだと思います。ただし1cm弱の子ばっかりだから、写真を撮って拡大してフェイスブックやインスタグラム、ブログなどに投稿するのがいいと思います。

2021/05/25 いきなりすみません。薔薇の葉で食事中のマイマイガの幼虫です。ゾゾっとされるかたがあったらすみません。もし薔薇に農薬を散布しなければ、こういう子たちも現れるかも知れません。

こういう姿を見たら人間でなくても気味が悪いというか、捕食してもノドに突き刺さりそうだから敬遠する生物がいると思います。こうやって自己防衛しているのでしょう。

これは素手では触りたくない。私は園芸用手袋でつかんで捕殺します。食欲旺盛なので、捕殺しないとあっというまに葉が食べられてしまいます。この写真を撮ったあとは、現在に至るまでこの幼虫を見ることがなくなりました。

アシナガバチの仲間やスズメバチの仲間の食糧になってしまうのかな。鳥やカマキリやトカゲもクモもこの幼虫を食べるそうです。ヘタに農薬を使うと、幼虫の天敵(捕食者)も一緒に殺してしまいます。

東京都島しょ農林水産総合センターのWebサイトに「農家の強い味方 土着天敵を活躍させよう!」という記述があります。「土着天敵」というのは、もともとその土地に生息している天敵のことです。

昨年はマイマイガの発生が少なかったですが、主要な原因と考えられるのが八丈島に生息する「土着天敵」です。下の写真はその一部で、特に寄生バエは島内で非常に高い確率で確認されました。

また昆虫以外にも、マイマイガの体内で増殖するカビやウイルス等の「天敵微生物」も活躍していました。天敵は、害虫の増加を防いだり、何らかの原因で増えすぎた害虫を減らしたりすることで、自然界のバランスを保つことに役立っています。

マイマイガの幼虫も、上の写真ほどの大きさになったら農薬も効かないそうです。 この姿を見てパニックになってむやみに農薬を噴霧したら、単に天敵を殺すだけということになりかねません。

長野市の市のWebサイトに「マイマイガの生態と防除」というページがあって、成長した幼虫の対処方法を説明しています↓

幼虫が大きくなったら殺虫剤が効かなくなるので、火ばしなどで捕まえ、つぶすか少量の家庭用洗剤を溶かした水に漬けて駆除することが効果的です。

2021/05/06 薔薇のツボミにとまるキボシアシナガバチ。薔薇は害虫が発生しやすい植物ですが、アシナガバチやスズメバチの仲間にとっては、 薔薇は食糧を見つけやすい場所になります。

2020/08/28 バラの枝にキボシアシナガバチの巣ができました。この巣に手を触れたら刺されます。警告表示みたいなものをぶらさげておけば、間違って触れるようなことを防げます。

彼らは薔薇の花、ツボミ、葉、茎のまわりを丹念にパトロールし、食糧となる昆虫を見つけます。私たちには、そこまで細かく薔薇の害虫チェックはできません。

2020/08/22 コアシナガバチがイモムシを捕殺し嚙みくだいています。これを肉団子状にして巣に持ち帰り、子供たちに与えます。鼻のあたりが黄色い、これがコアシナガバチのメスの特徴です。

こういう様子を見て、アシナガバチたちに薔薇の用心棒になってもらうことにしたんです。野菜の用心棒もお願いしています。アシナガバチたちはこちらが攻撃しないかぎり人間に対して襲ってくることはありません。

そういうこと学校で習わないので、わかりませんでした。あらゆる生き物との接し方がわからなかった。私の両親もアシナガバチとのつき合い方を知りませんでした。

「地球生態系」とか「環境」とか「生物多様性」とか「SDGs」とか言うのであれば、こういう子たちとどうお付き合いしたらいいのか、実習する機会が必要だと思います。

アシナガバチたちを農薬・殺虫剤で排除せず共生する街づくり、都市計画、ガーデニング、農業が必要だと思います。そのまえに私たちの意識の変化が必要ですが。とうとうその変化がどうしても必要とされる、そんな危機の時代になってきたと思います。

かつての日本人は、自然を畏敬し自然と調和する生き方をしてきたかも知れませんが、現代日本の文明は自然から離反し、自然がわからなくなっていると思います。佐野藤右衛門さんの言われる通りだと思います。

もう人間は、自然との接し方がわからんようになってきてる。というより、「人間は自然の一部」という基本を忘れてしもてんねん。

2020/06/24 上の用心棒に捕まったのはこの子かも知れません。薔薇の枝にいました。エダシャクの仲間です。ガですが、幼虫のとき枝に擬態する子たち。エダ=枝、シャク=尺取り虫というネーミングだそうです。

エダシャクのように枝に化けても、マイマイガのように怖ろしい針のような毛でカラダをいっぱいにしても、アシナガバチは見逃さない。心強い用心棒です。

こちらが頭部、らしい。ものすごいモンスターのようだけれど、このかたは人間のことを、ものすごいモンスターだと思っていることでしょう。

こちらがお尻、らしい。枝に傷跡があるのは、この子がしっかりつかむせいでしょうか?

2024/06/11 このかたも薔薇の枝と一体化しています。ガのクヌギカレハの幼虫だと思います。

こちらがアタマでしょうか? これが羽を持って飛ぶガになるって、いったいどういう仕組みなんでしょう?

ただ人間だって、オアマジャクシみたいなのと、丸いタマゴが合体するところから人生が始まるわけで、いったいぜんたいどうなっているの?ということに関しては、クヌギカレハもホモ・サピエンスも同じですが。

クヌギカレハのもう一方の端。こちらがお尻でしょうか?

2016/05/18 薔薇の葉をガンガン食べるチュウレンジハバチの幼虫。薔薇を栽培する人ならご存知だと思います。この庭でも以前はよく見かけたんですが、近年はあまり見かけなくなりました。

アシナガバチが活躍してくれているのだと思います。高い用心棒代を支払っているわけではありません。薔薇を栽培することで、アシナガバチに美味しいご馳走(害虫たち)をふるまっているだけです。

あとはアシナガバチの住居に手を出さないように注意すること。それから彼らが暮らしやすい環境を維持することかな。彼らが暮らしやすい環境とは、農薬や除草剤を使わない環境という意味です。

とはいえ、私はこういう幼虫を見つけても、分厚い手袋をつけてつぶすことができますが、そんな恐ろしいことができない人や、これを見ただけで血圧が上がる人は、農薬を使わざるを得ないと思います。

使用するときは、農薬を吸い込まないようにガマンして、ピンポイントで噴霧してすぐそこを離れてください。

20年以上まえの話ですが、私に野菜の育て方や自然のことを色々教えてくれた老農がありました。老農とは老いた農夫、高齢の農夫という意味ではありません。経験を積んだ知恵のある農夫のことです。

苗字がGさんだったので、老農Gとしておきます。Gさんは「爺さん」ではありません。この地方によくあるお名前の頭文字です。百姓一筋に生きてこられた70歳のかたでした。彼が農薬を散布するとき非常に無防備だったので心配でした。

防備してほしいというと「あんたは神経質すぎる」「私は病気ひとつしたことがない」と言われた。確かに彼は私よりはるかに元気で、気力・体力充実して若者みたいに元気でした。

彼には夢があって、その実現のために協力してほしいと言われました。私は喜んで引き受け、私も彼と一緒に夢を描きました。が、彼は思いがけず突然亡くなり、私は強いショックを受けました。その話はあとの章で話題にするタイミングがあるかも知れません。

病気や事故で亡くなったのではなく、何の前触れもなく突然亡くなったんです。知らせを聞いたとき、すぐに農薬のせいに違いないと思いました。ずっとあとになって、そのように決めつけるのは間違っていたかも知れないと思い至りましたが。

彼と同世代で、彼と同じように無防備に農薬を扱っていたかたが長生きされました。だから老農Gの突然死が農薬のせいだと決めつけるのは間違っていたと思います。そうだとしても農薬の扱いには注意が必要だということは間違っていないと思います。

2021/05/06 ドルトムントの花で花粉を食べるベニカミキリ。幼虫のとき竹に穴を開けて食害するので害虫とされています。

美しい薔薇は人をひきつけますが、薔薇はいろんな生物に人気があって、人間に害虫の烙印を押されている生物もやって来るわけです。

2021/06/25 薔薇にやって来たヨツスジハナカミキリ。花芯に潜り込んで食事します。

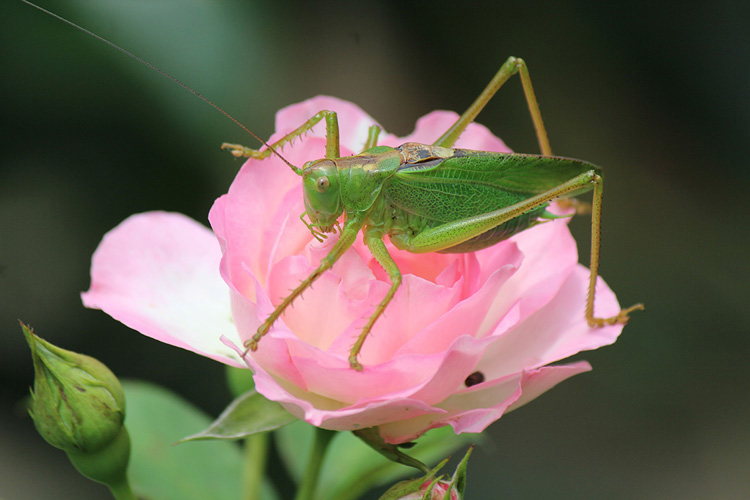

2018/06/22 薔薇にやってきたキリギリスの仲間、ヤブキリ。薔薇愛好家は、薔薇を覆い隠すようなこんな大型のバッタが薔薇にやって来るのは嫌かも知れません。花のなかに大きな糞もしてしまうし。

ヤブキリは幼いころはタンポポなどの花粉や花弁を食べますが、大人になると肉食が増える。ひょっとしたら薔薇の害虫も食べてくれるかも知れません。ただし雑食だから花弁をかじるかも知れません。

2016/06/24 こちらもキリギリスの仲間、ツユムシ。この子は大人になっても菜食主義者。花弁や花粉を食べているのでしょうか?

2018/05/12 こんな小さなバッタもやって来ます。

2017/06/17 この子はあきらかに花弁を食べています。

2016/03/08 薔薇の葉でくつろぐツチイナゴ。好みではないと思いますが、菜食なので薔薇の葉もかじると思います。

2017/06/26 薔薇の枝につかまるツチイナゴ。食事に来ているのか休んでいるだけなのか、わかりませんが。下はアップ↓

頭の左側の葉の上に糞が見えます。食べたら糞をする。生物はみんなそうです。

2020/10/01 薔薇の枝につかまる幼いツチイナゴ。幼くてもこのバッタの特徴である涙目がくっきりしています。

薔薇の新芽を両手でつかんで見つめる幼いツチイナゴ。

ツチイナゴの子供が新芽を見つめている。妻はこのとき「大切な薔薇の新芽をバッタがかじった」と言いました。ツチイナゴは菜食主義者なので薔薇の新芽をかじることはあり得ると思います。

被害が見逃せないほどだったら、竹酢液とかストチューとか、バッタが嫌うようなものを新芽に噴霧しておきます。

2019/06/16 薔薇で食事していたミヤマフキバッタがアマガエルに気づく。

ヤバイ、気づかれないように、逃げよう!

うわー、見つかったぁー! たすけてぇー!

2016/06/18 この庭の薔薇には、よくアマガエルが潜んでいます。そしてみんなよく肥えています。 薔薇の香りに誘われていろんな生物がやってくる、それを食糧にしているのでしょう。

2016/05/13 こんな昆虫知っていますか? 薔薇の葉の上にナナフシ発見。菜食なので、葉を食べに来たのかも知れません。

一見、枝に見えます。天敵に見つからないよう工夫しています。

2020/10/05 薔薇の花にすくっと立つカマキリの後ろ姿。いったい何を見ているの? カマキリも薔薇を食害する昆虫を捕殺してくれるたのもしい用心棒です。

多様な生き物が生息することで、1種類の毛虫や芋虫だけが大量発生することがなくなります。毛虫や芋虫も多様な生き物たちにとって非常に重要な食糧です。人間が嫌うだけで、実は大変なご馳走です。だから害虫が一匹もいない庭なんて、それはアウシュビッツのようなところかも知れません。

地球上のあらゆる生物が生息できて、人間も楽しめるのが、庭なわけや。

佐野藤右衛門さんが言われるような場所としてガーデンを構想するなら、多様な生物と共生する感性とか意識とか美学を育てる必要があると思います。以前作った「薔薇と生物多様性」というページに、私はこんなふうに書きました。

もし農薬散布しなければ、薔薇は多様な生命の住み家になります。多様な生命を友として家族として一緒に暮らす。そのことを楽しむ、それがこれからの新しいガーデニングだと感じています。

2025/05/31 薔薇「キングローズ」にひそむカマキリの子供。キングローズは小ぶりの花がたくさん咲く日本で生まれた薔薇です。

2025/05/31 キングローズには小さなクモもひそんでいました。

2025/05/14 左上はキングローズの根元です。大株になっても根元は意外に華奢。その手前の犬走りの端にこんな石を並べています。この時はカナヘビが石の上にいました(白い矢印)。

そのカナヘビです。カナヘビたちの隠れ場所として石を置きました。トカゲもこの隠れ場所を利用します。どこかに移動するときの中継所または逃げ場所にもなります。

最近はトカゲの子供が出入りする様子をよく見かけます。トカゲといっても、よく見たことがないかたも多いかと思います。 写真を撮りたくても、すばしっこいのでまず撮れません。2020年に撮ったトカゲの子供を載せておきます↓

2020/06/12 メタリックブルーの下半身が美しい。見慣れてくると、カナヘビもトカゲもカワイイそして美しい。こういう子たちが薔薇の害虫の土着天敵となってくれます。

というか害虫も彼らの重要な食糧であり、両者とも薔薇庭に生息する地球家族でした。人間がヘンなことをしなければ、誰かが大量発生することなく多様な生物が共生できはずです。

2025/05/22 キングローズ。株張4m近くになっています。この株から挿し木したものが親より立派になってきました↓

2025/05/27 枝をのびのびと3方向に伸ばしています。