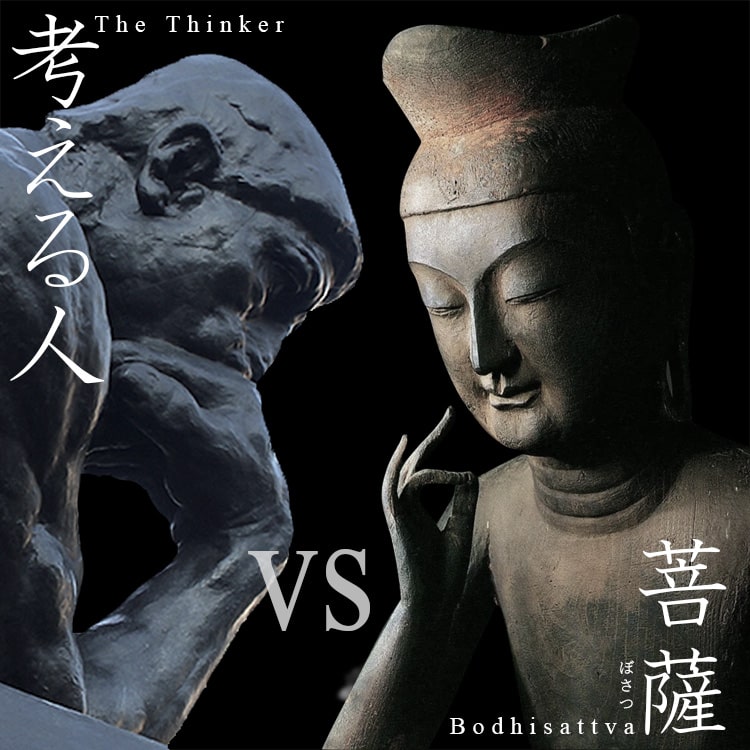

『考える人 vs 菩薩』

The Thinker vs Bodhisattva

第9章

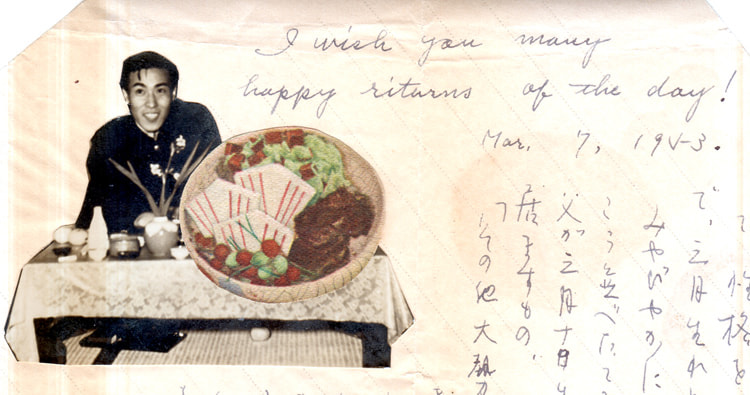

母のラブレター

Love letter by my mother

父がプラカードを警官隊に投げつけた「血のメーデー事件」の翌年、1953年3月に父は23歳になった。母は上のような誕生日のお祝いメッセージを送った。

正月に撮った写真から父だけをハサミで切り抜いたと書いている。

「心ばかりのお祝いのごちそうをお上がり下さい」とあります。どこかから切り抜いた料理の写真を加えています。アメリカ嫌いだった母が英語を書いている。

“欲望と云ふ名の電車”の中でビィビィアン・リイ扮するところの人物が「この月の生まれの人はダイナミックな性格で・・・」とか云って、 誕生日で性格を占うところがありましたね。

で、三月生まれと云ふのは、いみじくも心やさしく、みやびやかに、平和で美しい感じがするのです。

↑A Streetcar Named Desire (1951) Trailer 『ゴッド・ファーザー』のマーロン・ブランド(1924 - 2004)がものすごく若い。

これってラブレターだと思います。父は母から届いたラブレター系手紙を数通残していたんです。2002年に72歳で亡くなるまでです。

父しか使わない引き出しに大切にしまってあって、母もその存在を知らなかった。

第5章で話題にしました「池本君からの葉書」や「大谷中學校航空訓練隊」でアップした祖父の手紙もそこにありました。

2006年、母がひとり暮らししていた実家を処分することにし、私も片づけのために実家に帰り、ほとんどのものは業者に廃棄してもらった。

この手紙はそのとき私が発見し、母にも内緒でダンボールに入れて持ち帰り、長らくそのままになっていた。

アメリカ憎しの発言ばかりしていた母が、“I wish you・・・”なんていう誕生日祝いを書いて、ヴィヴィアン・リーのセリフを話題にしていたなんで驚きでした。

母のお見合い写真?

Matchmaking photo of my mother?

左下に「ハラ写真館 ヒメジ モトマチ」という浮出し(エンボス)があります。検索すると姫路市元町の「フォト ハラ」がヒットします。

敗戦後の世相が反映していると思います。服、髪、花、背景がかなり質素だと思います。

カメラマンは原さんなのでしょうか? 母が緊張し引きつった顔にならないように非常に苦労されたと想像します。

母は世界大恐慌が起きた1929年(昭和4)生まれ。その年、ニューヨーク・ウォール街の株式取引所での株価暴落が資本主義世界全域に波及。 銀行や企業の倒産、失業者の増大・・・・・「不安な世相」がやがて第2次世界大戦をまねくことになってしまった。

生まれてからずっと戦争ばかりだったと母は言っていた。

満州事変(1931 - 1932)、日中戦争(1937 - 1945)、大東亜戦争(1941 - 1945)。極めつけが、米軍戦闘機から機銃掃射を受けたことだった。何度も何度もその話を聞いた。

親が強く勧める縁談があって、母はお見合いすることになった。この写真はたぶんお見合い写真として撮ったものだと思います。

母は本当は大学に行きたかった。古い考えだった父親(私の祖父)は、「女は大学なんか行かなくていい。 良い人と結婚して子供を産んで、立派な人間に育てる、それが女のつとめであり幸せだ」と言ったという。

その発言に反発する激しい気持ちがあったけれど、逆らう勇気がなかった。考え方が古いだけで、祖父は優しい人だった。

母も本当はそれほど大学進学を求めていなかったのだろうと想像します。

混沌とした時代だったけれど、大学進学の代わりに「嫁入り修行」として「お茶」「お花」を習うことができた。

華道は師範の免許、茶道は師範代の免許を得た。両方とも母の生涯の趣味になった。

母はお見合いしたあと、一生分の勇気をふりしぼってその縁談を断った。そのご、母は父親の弟の息子、つまり「いとこ」とおつき合いを始めた。 私の父となる同志社大学の学生です。

父が4回生のとき婚約したという。就職が決まらない学生がなぜそんなに急いで婚約したのか、なぜ親たちはそれを認めたのかなと私は疑問に思っていたんですが、

革命を夢見て警官隊にものを投げつけるようなことをしていたら、そのうち何をしでかすかわからないと祖父母は不安になったのかも知れません。

ふつうは娘の親が不安がって、結婚話は卒業して就職してからにしてくださいと言うでしょう。ところが、親どうしが仲のいい兄弟だから問題なかった。

いや問題はあった。日本では、いとこ婚は法律的には認められているけれど、生物学的・医学的・遺伝子学的には同族結婚は望ましくないと思います。私みたいなのが生まれるから。

ともかく結婚でもして子供ができたら落ち着いてくれると考えて、婚約させたのかなと想像します。母にとってみたら、親の決めた結婚ではなく、自由に恋愛できる喜びがあったと思います。

それにしても米軍戦闘機から機銃掃射されてからまだ6年~7年ぐらいしか経っていない。 アメリカを憎んでいたはずの母が、アメリカ映画を見ていたことを知って驚きました。

母はたぶんアメリカ映画を見て自由恋愛を学んだのではないか・・・親の決めた縁談にのって、好きでもない人と結婚している場合ではないと決意したのだろうと想像します。

「欲望という名の電車」はふたりで見たのかも知れない。としたら、1952年の「血のメーデー事件」で「ヤンキー・ゴー・ホーム!」を叫んだ若者が、

同時にアメリカ映画を楽しんでもいたことになる。

それに父が学んでいた同志社の創始者・新島襄(にいじま じょう 1843 - 1890)は、幕末にアメリカに密航しアメリカで学び、アメリカでキリスト教徒になった人であり、アメリカのキリスト教伝道組織から支援を受けて同志社を設立したのでした。

アメリカと名のつくものを何でも嫌うなら、まずはそんな大学で学ぶ父を嫌わなくてはならないはず。恋愛とアメリカ嫌いは別物ということ、かな?

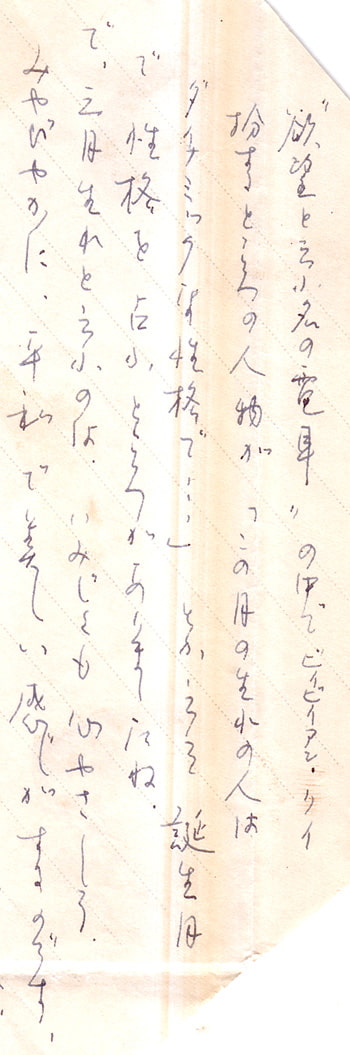

七条第三小学校

Kyoto City Shichijo Third Elementary Primary School

私が入学した京都市立七条第三小学校の木造校舎。担任は杉原先生。私は後列の中ほどにいます。学校まで歩いて10分ほどでした。

クラスのみんなは近所の子たちばかりで、幼稚園のときから知っている子がほとんど。下は私のアップ↓

ところが父の希望で1年生の2学期に、みんなと別れて大阪府茨木市に引っ越すことになってしまった。父はもっと自然の豊かなところで子育てしたいと考えた。確かに当時の茨木市は田畑が多く、一級河川の安威川も、名もなき小川も水がきれいで魚がいっぱい泳いでいました。

家に隣接する畑にモンシロチョウがたくさん舞っているのを見て大感動しました。楽園のようなところだと思った。京都の友達と別れた淋しさを感じるひまもなく、新天地のワンパク少年たちが私を誘いに来た。

虫とり、魚とり、カンケリ、カクレンボ、鬼ゴッコ、メンコ、草野球・・・放課後は毎日暗くなるまで遊んだ。

新しい家は駅に近かったので、阪急電車とタクシーを利用すれば1時間ちょっとで京都の実家に戻れた。父は淋しがりやの祖父に配慮して実家に帰るのが便利なところを選んだのでした。

祖父に孫(私と弟)の顔を見せたあと、美術館、博物館、動物園、植物園、寺院、神社、嵐山に行きました。私としては美術館や博物館や神社仏閣より、野山の方がうれしかった。

出身地を聞かれると私は「京都市」と答えます。「大阪府茨木市」と答えると「茨木」を知らないひとが多かった。「大阪」と答えると道頓堀や通天閣のようなところをイメージされる。

茨木市に引っ越したといっても、しょっちゅう京都にもどり、父に連れられてすみずみまで見て回ったし、学生の4年間、そして卒業後もよく京都を歩いたので馴染み深い。

出身を問われると、わかりやすく「京都」と答えるようにしていますが、本当は茨木市こそ私が育った場所です。

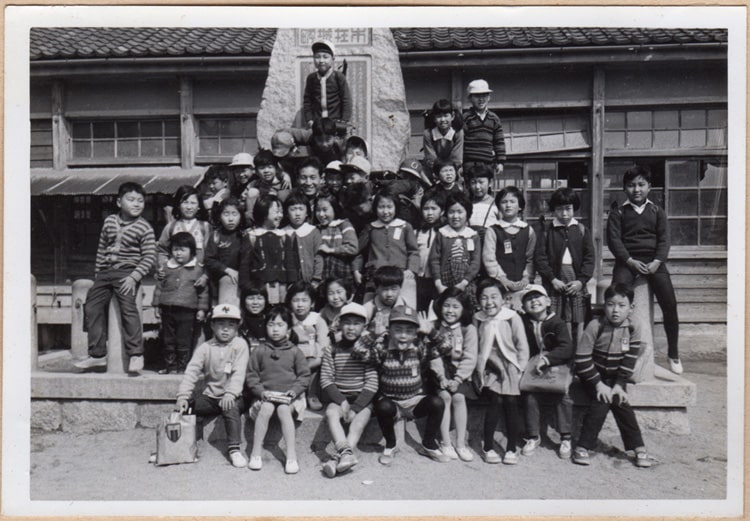

茨木小学校

Ibaraki Primary School

茨木小学校の校庭。かしこまった記念撮影ではありません。私は前列右端にいます。後ろのオンボロ校舎は使っていない校舎です。

担任の松田先生は若くて、お兄ちゃんみたいな先生で非常に人気があった。この時たぶん3年生かな。

この写真を見て、12名ほどの名前を覚えています。というのも、このメンバーの多くが、4年生のとき新設小学校に移り、 そこでも同じクラスになって、卒業まで一緒だったからです。

この子のうしろの石碑は「片桐氏茨木在城碑」。昭和3年(1928)に建てられたという。その翌年昭和4年(1929)に母が生まれ、その翌年に父が生まれました。

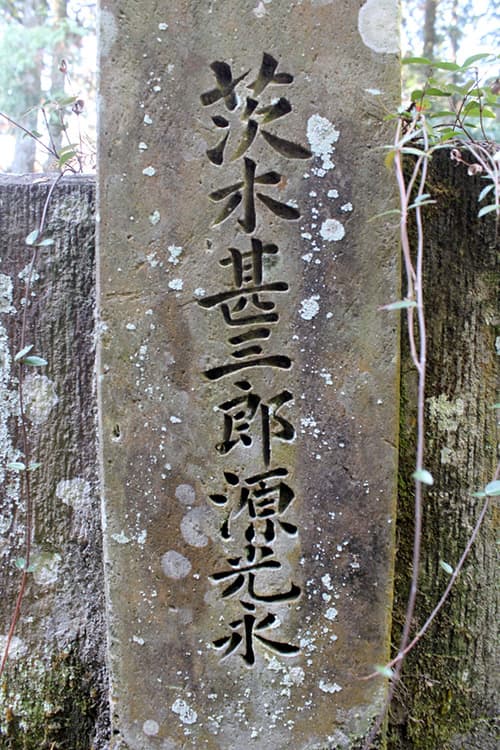

碑の篆額(てんがく)は右から左に刻まれています。

茨氏桐片

碑城在木

となっており、「碑城在木」の部分が写っています。

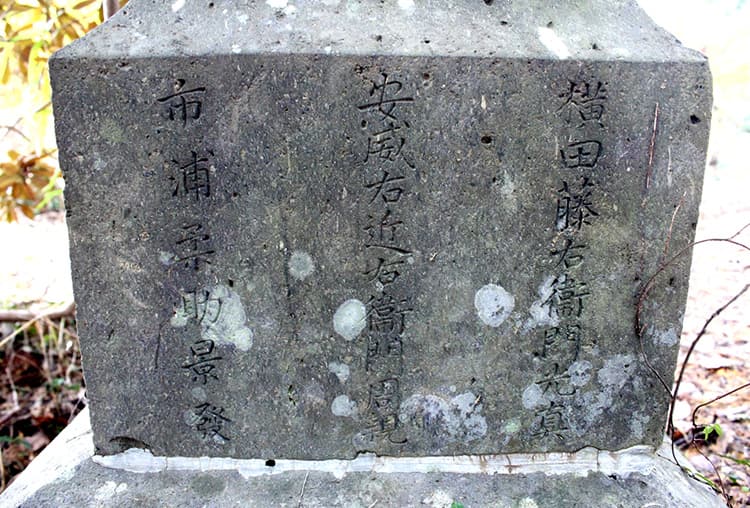

茨木城はもともとは茨木氏の居城だった。そのご中川氏が城主となり、中川氏が去ったあとは、豊臣秀吉の直轄となり、安威氏が代官として預かった。

関ケ原の戦いの翌年(1601)、片桐且元(かたぎりかつもと

1556 - 1615)が茨木城の新城主となった。

茨木小学校は、茨木城跡に立てられた学校です。茨木城主だった中川清秀(きよひで 1542 - 1583)。↑茨木市の梅林寺所蔵の中川清秀像[ブレイズマン

06:59, 30 May 2008 (UTC) 投稿者がファイル作成, Public domain, via Wikimedia Commons]。

このことは竹田市に住んでから知ったんですが・・・・・私が2002年にiターンした旧岡藩・大分県竹田市は、中川清秀の次男・中川秀成(ひでしげ 1570

- 1612)が初代藩主でした。

↑竹田市の碧雲寺所蔵の中川秀成像。[GooGooDoll2, Public domain, via Wikimedia Commons]

茨木市出身の中川公が家臣団を引きつれて、兵庫県三木に移り(栄転)、そのご大分県竹田市に移って来た(左遷)。4000騎で竹田に入ったという。

一人のサムライが何人の家族を連れてきたのか、それを考えるとちょっとした「民族の大移動」だったのだと思います。

近年、竹田市も少しはiターン者が定住していますが、全然規模が違う。ひとつの藩を作るほどの人々・・・しかも茨木市を中心とした摂津地方の関西人が大勢でやって来たわけです。

この地に、いきなり関西の文化を持ち込んだ。

茨木出身の中川公は1594年に竹田にiターンした。そうとは知らず、茨木出身の私はその408年後の2002年に竹田にiターンしたことになります。

私は1年の2学期から3年生まで、茨木城跡に建てられた茨木小学校に通いました。

家の近くに大池と呼ばれる大きな池があったんですが、その池を埋め立てて新設小学校(大池小学校)ができたので、4年生からそちらに通いました。

茨木市立茨木小学校→茨木市立大池小学校→茨木市立東中学校→大阪府立春日丘高校と進学しました。

春日丘高校はJR茨木駅からすぐです。家は阪急茨木駅の近く、大池小学校のそばでした。

京都芸大へは茨木市から通いました。芸大卒業後、父の希望で今度は奈良市に移転したんですが、それまで17年ぐらい茨木市民だった。

どっぷり茨木育ちでした。

中川神社

Nakagawa Shrine

2013/12/08 うちから車で5分、もかからないか。歩いてもしれている距離に中川神社があります。

中川公が殿様であった岡藩の城、岡城を維新後の明治4年(1871)に取り壊した際に、城内にあった荘嶽社を明治5年に遷座し、中川神社と号したという。

中川家太祖清秀公と岡藩初代藩主秀成公を祭神としています。お二人を神さまとして祭っている。

そのとき「サンチャゴの鐘」も中川神社に移動しました。今は竹田市歴史資料館にあるんですが、踏み絵まで作って徹底的にキリシタンを弾圧した江戸時代、

ずっと城内に隠していた。

どうしてそんな危険なことをしたのでしょう? もしバレたら殿や家老は切腹、藩はとりつぶしにあうでしょう。奥方や若さまや姫さまも打ち首でしょうか? これです↓

↑1612年の文字と十字架が見えます。アルファベットは“HOSPITAL SANTIAGO”。長崎のサンチャゴ病院にあった鐘だといいます。キリシタンベルは国内に四つしか残っていない、

これは重さが108Kgもあって最大級。

それにしても中川公が城主だった茨木城のあとにできた茨木小学校に通った私が今、大分県の内陸部にある中川神社の近くに住んでいる不思議な運命を想います。

その本殿の玉垣のひとつに「茨木」の文字を見つけました。「茨木甚三郎 源光永」とあります。

1594年にやってきた家臣団のなかに茨木氏がいて、明治維新になってもこのように玉垣に名を残した。

そういえば竹田旧市街に茨木畳店の看板があったけれど、あのお店のかたは茨木氏の子孫かな?

中央に「安威」の文字があります。懐かしい安威川。私たちは本当によく安威川で遊んだ。フナがうじゃうじゃいた。ドジョウもタナゴも。

それらは網で追いかけた。川の宝石と言われる美しいオイカワは、すばやいので網では採れない。釣りも楽しんだ。

早春には、安威川の堤防にツクシがいっぱい現れた。山ほど採ってかえって、何とか努力してハカマを取ったら母が卵とじにしてくれた。

「安威右近右衛門 周親」というお名前、試しにGoogle検索したら出てきました。「岡の母・虎姫の会」というブログです。

「三河の国、矢作橋御普請御手伝の功績により幕府より褒美」というタイトルです。

「御時服二 御羽織一 白銀十牧 安威右近右衛門周親」です。「時服」というのは、綿入の小袖のことだそうです。「安威右近右衛門周親150石 近習物頭」とあります。

「近習」(きんじゅう)とは、主君の側近にあって奉仕する役だそうです。「物頭」(ものがしら)は、足軽クラスの下級家臣を束ねる中級家臣だという。

今でいう中間管理職みたいな地位だった。

物頭の上に「番頭」(ばんがしら)がいた。

↑鳥養(とりかい)といえば・・・鳥飼大橋が懐かしい。私は自転車が好きだったので、ときどき自転車で遠出して、淀川にかかるこの大きな橋をわたった。

茨木市に隣接する大阪府摂津市と大阪府守口市を結ぶ橋で、「鳥飼」の名は大和朝廷時代からあったという。

「鳥養澄衛」を検索すると、

『士族授産会社 四山社と旧直入郡の養蚕業』という別府大学名義のPDFファイルがでてきました。 著者は「鳥養孝好」というかたです。

『竹田市周辺の山窩の住生活』(1973)という著作もあり、そこには竹田高等学校となっています。 竹田高校の先生をされていたんでしょうか?

「四山社」とは1881年(明治14)、竹田市浦町に設立された養蚕・製糸の会社でした。 この論文のなかにこういう記述がありました。

鳥養澄衛は、早くから機織を開始して当地の需要に応じていたが、 明治二年(1869)に器械を増設して2~3の工女を集め、 西陣・博多に倣って 年間百余段の絹・綿織物、5~60筋の帯を織って他地域にも販売していた・・・

明治維新後、サムライたちは新たな生き方を模索した。鳥養澄衛は早くから近代的な織物の仕事にとり組んだ人だった。

↑岡藩三代藩主、中川久清(1615 - 1681)。[碧雲寺所蔵, Public domain, via Wikimedia Commons]

日本人離れした風貌。中川清秀公も秀成公も関西系しょうゆ顔なのに、この殿はおメメぱっちり眉毛くっきり、鼻はワシ鼻、耳も大きい、ヒゲがすごい。 いったい何者なのでしょうか?

それはともかく「四山社」の論文のなかにこんな記述があります。

岡藩三代藩主中川久清は、明暦三年(1657)に藩内一統に 桑・漆(うるし)を植えしめ、萬治年中(1658)に熊沢蕃山を招いて その献策によって蚕糸業を奨励し、 同六年(1660)から真綿上納の制度を開始した・・・

久清公と熊沢蕃山のことはあとの章で話題にします。岡藩は蕃山先生から治水技術を学んだ。それはよく知られているんですが、

蚕糸業の振興についてもアドバイスを受けたということです。

今思い出しました。そういえば、私が地区の自治会長を2年間務めたとき、

地元の「割烹一竹」(いっちく)の大広間で自治会長会の飲み会があった。

そのとき私が関西弁を話すものだから、隣の席に座っている自治会長に「どこの出身ですか?」と聞かれた。

「関西の出身です」と答えると、「関西のどこですか?」と聞かれ、「京都生まれですが、大阪府茨木育ちです」と答えた。

ついでに「かつて茨木からたくさんのサムライが竹田に来ましたよね」と言った。

「私の祖先も茨木から来たサムライだったと伝わっています」とそのかたは言われた。 その夜、私より408年もまえに竹田にiターンした茨木のサムライの子孫とお酒をくみ交わすことができた。

2006/12/06 ここも車で10分ほど。キリシタン礼拝堂跡です。かつてはもっと竹藪が密だったのでしょうが、それにしても危ない。家老屋敷の裏手からそんなに離れていない。

2006/12/06 よく見つからなかったものです。こんな礼拝堂が破壊されずに残ったのは奇跡だと思います。

TCIA、つまり徳川中央情報局が派遣した隠密、間者、忍者がこれを見つけられなかったのは不思議です。

ひょっとしたら幕府は知っていた可能性もある。知っていながらなぜ摘発しなかったのか?

甲山堅著『ザビエルコード』(eブックランド文庫2012) を読むと、幕府と岡藩のあいだに極秘の関係があったかも知れないと思います。

この『考える人 vs 菩薩』第1章の冒頭の写真、ロダンの『考える人』を撮ったのが2013年11月21日。11月23日に下の写真を撮りました↓

2013/11/23 西郷山公園、朝9時33分。

そのときのことを2015年12月17日にFacebookに書きました。

一昨年(2013年11月)、東京都渋谷区の代官山エリアで開催されたプラサード先生の講座を受けたときのことです。

東京に土地勘がないので早めにホテルを出たら、何と1時間もまえに会場についてしまい・・・ふと見ると西郷山公園という矢印が見えたのでそこで時間をつぶすことにしました。

東京にも「西郷」という地名があるのかな、まさか西郷隆盛にちなんだ公園ということはないだろうと思いながら行ってみると、思ったより広くて気持ちのいい公園でした。

住所は目黒区青葉台。 石碑を見ると、明治維新後、鹿児島に下野した西郷隆盛の再起を願って弟・西郷従道が用意した土地でした。やっぱり西郷隆盛に関係する公園でした。

そこまではありうる話だと思うんです。

が、竹田に帰って調べると、実は西郷山公園は江戸時代、僕たちが住む大分県竹田市・旧岡藩の藩主の広大な名園があった場所であることを知って、

ゾクゾクッとしました。時間つぶしのために偶然に行った東京の公園が、殿の大庭園だったとは・・・

Wikipediaによると 「当地一帯は江戸時代は豊後岡城主・中川氏の抱え屋敷であったところであり、特に当家の回遊式庭園は名所として当時の地誌にも載っており知られていた。

その後明治時代になって西郷隆盛の実弟・西郷従道が兄隆盛の再起を願って当地付近を購入した」

「マイタウン目黒」によると 「このあたり(青葉台二丁目)は、江戸時代には豊後の岡(竹田)城主中川候の抱え屋敷でした。

うっそうとした老樹が茂り、三田用水から引いた池があったと伝えられています。

明治になって、西郷隆盛の弟・従道が、兄隆盛が再起し、上京して来る日に備えて、約6haにおよぶこの地を購入しました」

東京ドームが4.7haだから、ものすごい広さであったことがわかります。九州の内陸部の7万石の小藩に過ぎないのに、江戸に広大な庭園を持っていた・・・何かおかしいと思いませんか?

ザビエル

Xavier

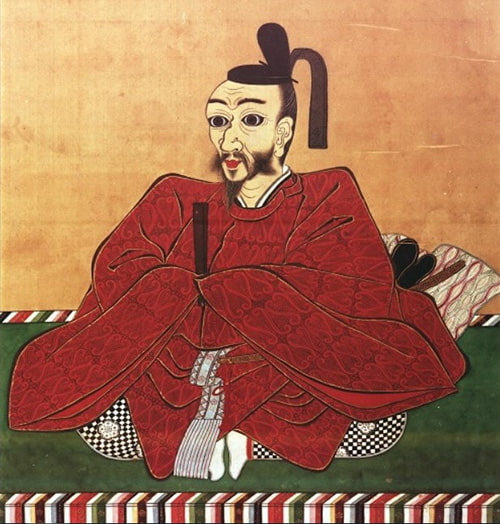

↑[Kobe City Museum, Public domain, via Wikimedia Commons]

教科書にも載っているザビエル像です。大阪府茨木市の北部山間部の隠れキリシタンの民家の屋根裏に隠されていました。

当時そのエリアは信仰深いキリシタン大名として知られる高槻城の城主・高山右近の領地でした。

領民の7割以上がキリシタンだったという。そして高山右近と茨木城の城主・中川清秀は、いとこ同士で清秀もキリシタンだった。

茨木市と高槻市は隣接する市で、阪急電車でもJRでもすぐに到着します。高槻に友人がいたので、自転車でよく遊びに行きました。

高槻城公園に高山右近像が立っていたその姿もよく覚えています。

さてこのザビエル像、こんなハートの絵、見たことがありません。「ハートが熱いぜ!」みたいな漫画チックな表現です(悪い意味ではありません)。

熱いハートから十字架が飛び出して輝いているのか、輝く十字架がハートに刺さっているのか、それを色違いの羽を持つ天使が雲間から観ています。

「文化遺産オンライン」に下記のような説明があります。

トルセリーノ『ザビエル伝』は、インドのゴアで目撃されたあるエピソードを紹介しています。

ザビエルは早朝に教会の庭で祈っている際に、瞑想の中で神の愛に触れて意識を完全に失いました。

その後、彼が我に返ると、熱く腫れ上がった胸から上着を開いて、何度も次の言葉を、かなり強い口調で繰り返したとのことです。「充分です、主よ、充分です(Satis

est Domine, Satis est.)」と。

その言葉はこのザビエル像の口のそばに描かれています。茨木市で発見されたザビエル像は、イタリアの歴史家・イエズス会士、オラツィオ・トルセリーノ(Orazio

Torsellino 1545 - 1599)の著作『ザビエル伝』(1594)がとりあげたザビエルの神秘体験を表現しているということです。

この『ザビエル伝』のなかに、胸に両手を当てるこのザビエル像のもとになった銅版画が刷り込まれている。それが下です。

↑©アムステルダム国立美術館

実際にザビエルを知る人が描いた絵をもとに作られた銅版画だという。天にまします創造主を見上げる眼なんでしょうが、白目が目立ちすぎて不自然または不気味ともいえる。

超自然的な眼を描くことで、ザビエルの神秘体験や強い信仰を表現しようとしたのでしょう。

茨木市に隠されていたザビエル像は、この絵をもとにしながら、ハートと十字架と天使を描き加えている。「文化遺産オンライン」はこう説明しています。

本像を描いた日本人絵師とその周辺にいた西洋人宣教師が独自に追加した表象だった可能性もあります。

この黒一色の銅版画をもとに彩色画を生みだす際に、こういう独自の創造を行った可能性があるということです。

目玉も、異様な印象を受けないように描かれているので銅版画より穏やかな表情になっています。

ガンダーラで生まれた仏像が日本に伝わると、日本的な独自の表現がなされていった、それと同じことがキリスト教絵画においてもなされた。

1549年8月15日

August 15, 1549

上の写真は鹿児島市の「ザビエル上陸記念碑」。ザビエルは1549年8月15日に日本の地に立った。

©JR九州バス ブログ

大東亜戦争敗戦の玉音放送は1945年8月15日。その396年まえです。

父は私にこう言いました。

嘉永6年(1853年)にアメリカ合衆国海軍、東インド艦隊司令長官ペリーが率いる蒸気軍艦4隻(黒船)が日本に来航した。 そのことが明治維新につながり、明治政府は欧米列強に対抗できる軍事力の拡大と近代化を急いだ。

急激な「欧化」を進め、欧米に留学生を送り、欧米から教師を招き、欧米から産業革命を学び工業機械や近代兵器を輸入し「富国強兵」に邁進した。

そのようにして日本民族はかつて経験したことのない巨大な近代戦争の泥沼にはまっていった。それは人類が経験したことのないすさまじい世界大戦だった。

日本が欧米列強から学んだのは資本主義だけではない、帝国主義的侵略、植民地主義、ついでに「聖戦」という正義づらまで学んだ。

ペリー提督の黒船とは戦えなかったが、結局は欧米列強と戦うことになった。

国力がついてきたとき、欧米列強とぶつかり合うのは歴史的必然だった。真珠湾攻撃は黒船がやってきたときからの必然だった。

そして戦力・国力が圧倒的に優位なアメリカとの戦争は当然のように敗北していく。

行きついたところが、住民9万4000人をまきこみ死亡させた沖縄戦、日本全土への無差別空襲、ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下となった。

15歳の父が体験した1945年8月15日の敗戦の玉音放送は、ペリーの黒船がやってきたときから運命づけられていた。

その話は何度も聞かされているけれど、父の行きつけの小さな飲み屋で、ほろ酔い気分でまたそんな話を始めた。「おまえはどう思う?」

飲み屋のおかみさんが「息子さん?」と聞いた。遺伝子のなせるワザで顔も声も似ているからすぐばれる。

「息子さんと一緒に飲めるなんていいですね」とおかみさんが言うと、父はちょっとてれたような、うれしそうな顔をした。

歴史に必然というのがあるのかな? 歴史の進行というのは決まった道筋しかないのかな? 歴史は変えられないのかな?

人間の意志や思いによって歴史の流れを変えることはできないのかな? 逆に私が問いかけた。

父はその問いに答えられなかった。東欧の共産主義国で政変が起き(東欧革命)、ソ連の崩壊が起きていて、

父の思考のなかでもマルクス主義的な唯物史観・進歩史観がゆらいでいた。

そして自分の息子(私)は、10年がんばってきたグラフィックデザインの仕事をやめて、インドに行くつもりだと言う。父は驚いたけれど「自分がしたいようにしたらいい」と言ってくれた。

自分がしたいようにできるとしたら、それはキリスト教的な「決定論」(神の計画)や、ヘーゲル・マルクス的な「歴史決定論」(歴史的必然)から自由になれるということかな、その問いにも父は答えられなかった。

「歴史的必然」という考え方は、キリスト教的な決定論と、ダーウィン的な進化論と、西洋近代科学の合理主義がミックスされたような考え方だけれど、人間の歴史はそんな簡単なものではないと思う。

マルクス・エンゲルスは『空想から科学へ』を書いたけれど、僕は「歴史的必然」という考え方も、共産主義という考え方も「科学」ではなく「空想」だと思う。「空想」や「夢」が悪いとは思わない。「科学」だと言い切るのは傲慢だと思う。

人間はニュートン力学が対象とするような物体ではない。人間には物理法則があてはまらない。人間はコンクリートのかたまりなんかじゃない。量子力学的存在であり、不可知なエネルギーであり、精神というか魂というか霊的存在でもある。

魔訶不思議な生命でもある。人体のなかには無数の微生物が共生している。人体の外側にも無数の生命体が共生していて、それらの恩恵を受けている。共産主義は人間のことしか考えていない。

太陽、大気、水、大地、微生物、植物、動物、昆虫たち、多様な生命体と共に生きる、そのことが視野になく、階級闘争や経済構造などという限られた角度でしかものを見ていない。

人間のことは物質主義的な科学でわりきろうと思っても無理だと思う。愛とか慈悲とか美とか意識とか瞑想とか、そうのは物理法則があてはまらない。人間も自然もアタマでわりきれない存在だと思う。

物質主義である資本主義を克服しようとした共産主義の考え方もまた物質主義におちいり、しかもより抑圧的で独裁的で人間破壊的だと思う・・・・・そんな私の話を父は黙って聞いていた。

あとで考えたら、飲み屋で父とふたりで酒を飲んだのは、その晩が最初で最後だった。それもあってその晩のことをよく覚えています。私がインドに旅立ち、そして旅をおえて実家に行ってみたら、父はすでに赤旗新聞をやめていました。

もう一度、歴史論文の構想をいちから考え直しているところだと父は言った。前のようには筆が進まないとも言った。

父の卒業論文のテーマが「明治維新」でした。幕末、明治維新から大東亜戦争への歴史の流れを考えてきた。

戦前の大日本帝国、そして敗戦後のアメリカによる占領統治、高度経済成長、環境破壊・・・その道筋は父自身の人生「自分史」が交差してくる。 その先の明るい未来を構想したかったけれど、ついにかなわなかった。

2002年に父が亡くなったあと、ときには父の言っていた黒船から真珠湾攻撃、ヒロシマ・ナガサキ、敗戦、高度経済成長、環境破壊の歴史の流れを思い出した。

2011年3月11日のフクシマ原発事故のときもそのことを考えた。

それで思い至ったのは、どうして黒船が日本にとってあれほど大きな衝撃だったのだろうということです。 江戸時代に鎖国していて、西洋文明の巨大化する産業革命や資本主義、怪物化していく帝国主義の暴力がわからなかったからだと思います。

長崎出島にやって来るオランダ人から、あれこれ情報は入ってはいたんでしょうが、聞くと見るでは大違いだと思います。

それでは、どうして鎖国しなくてはならなかったのか、それを思うとザビエルや鉄砲伝来のことを考える必要があると思います。 ザビエルや鉄砲というのは大雑把な「象徴」として捉えているんですが、父が語ったのは黒船来航の1853年。

父が生きていたら、飲みながらザビエル日本上陸の1549年までさかのぼって「運命」の話をしたい。

西暦30年? 8月15日、聖母マリアの昇天

1096年8月15日、第1回十字軍・聖地エルサレムへ向けて出発

1534年8月15日、モンマルトルの誓い(イエズス会創立)

1549年8月15日、イエズス会宣教師ザビエル日本上陸

1576年8月15日、被昇天の聖母教会(京都南蛮寺)献堂ミサ

<1853年6月3日、ペリー来航>

1863年8月15日、薩英戦争勃発

1945年8月15日、敗戦の玉音放送

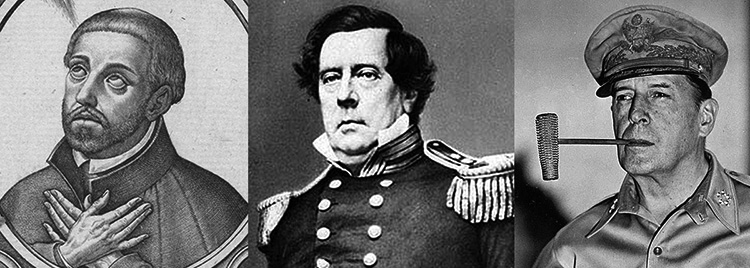

聖ザビエル(1506 - 1552):イエズス会

ペリー提督(1794 - 1858):米国聖公会(アメリカ合衆国監督教会)

マッカーサー元帥(1880 - 1964):聖公会

マッカーサー家はスコットランド貴族の名門家系だったけれど没落し、1828年にアメリカに移民しアメリカ国民になった。ペリー提督は、母方の先祖がスコットランド貴族だった。

スコットランド時代に、ペリー家とマッカーサー家に婚姻関係があり、実はペリー提督とマッカサー元帥は血のつながりがあった。

ペリー家は1639年にイギリスからアメリカのマサチューセッツに移民。移民者エドワード・ペリーから5代目にあたるのが黒船のマシュー・ペリー提督だという。

明治維新から現代に至る道筋、それは父の得意分野だった。私はザビエル日本上陸まで視野に入れたい。

さらにザビエル上陸に至るまでの道筋・・・古代ギリシャ文明、ローマ帝国、キリスト教、ルネサンス、産業革命、資本主義、帝国主義、植民地主義まで視野に入れ、

それを人類の精神史として、人間の内的な心の問題として、他人事ではない自分自身の内的な問題として、父と飲みながら、もう少しつっこんだ話がしたい。

酔いがまわってきたら、ホモ・サピエンスが出現する以前の地球史・・・古生代、中生代、新生代第四期に至る46億年の歴史の話をしたい。

私はネパールでおみやげとしてアンモナイトの化石をたくさん買いました。なぜヒマラヤ山脈にアンモナイトの化石があるのか、その話をしたい。

さらにその前の、先カンブリア時代の原始海にシアノバクテリアが生まれた話もしたい。そしてもっと酔いがまわれば、さらにそのまえの100億年の宇宙の歴史について、そして宇宙が生まれるまえのことについて。宇宙のむこう、宇宙の外側のことについて・・・

今となってはかなわないけれど、これを書きながら父と対話しているような気持ちになることがあります。 父が残したメモ書きの文字を見ていると、今でもありありと父の表情が浮かんできます。

・1549年8月15日、ザビエル薩摩上陸

・1863年8月15日、薩英戦争勃発

薩摩に上陸したザビエルは、日本をマリアに捧げることによって、日本に平和をもたらしたいと願ったという。手には聖書、首には十字架、おみやげに鉄砲を持っていた。

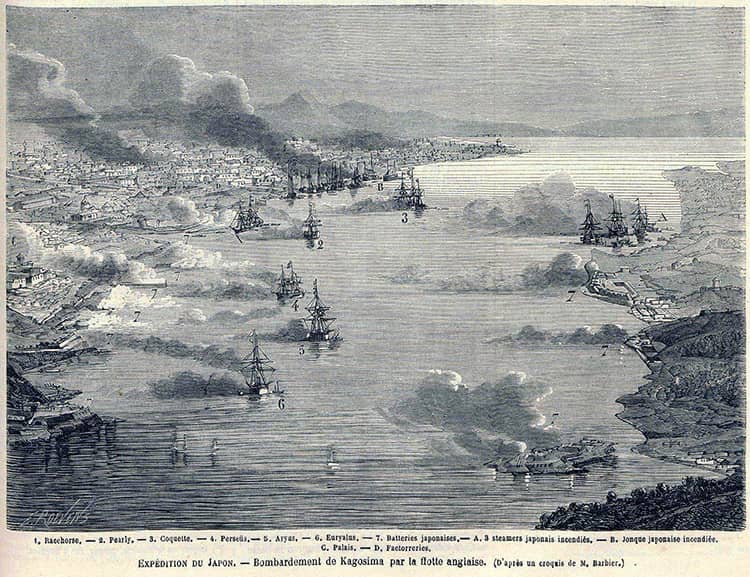

その300年後、西洋文明は大砲を装備した軍艦でやって来て、日本文明との武力衝突が起きた。日本では「薩英戦争」と呼ばれる。イギリスでは単に「鹿児島砲撃」と呼ばれる↓

↑イギリス海軍による鹿児島砲撃。[E. Roevens after special artist and correspondent in JapanLe

Monde Illustre, Public domain, via Wikimedia Commons]

この砲撃の規模が大きくなったのが、大東亜戦争末期の日本全土への空襲であり原爆投下だと思います。

↑薩英戦争と同じ時期に起きた下関戦争(1863・1864)。4国連合艦隊による長州砲撃。[Rijksmuseum, CC0, via Wikimedia

Commons]

長州藩が欧米列強(イギリス、フランス、オランダ、アメリカ)と戦う。当然、戦力・国力が圧倒的に違う連合国が勝利しますが、 まさに大東亜戦争のミニチュア版です。

あるいはサダム・フセインが率いるイラク共和国軍と多国籍軍が戦った「湾岸戦争」(1990 - 1992)を連想させます。

勝ち目がない。どう考えても勝てない。でも大和魂があったら勝てると言うような人たちは昔からいて、勇ましいことを言ってみんなをかりたてる。 第5章で話題にしました大原教授のような人々のことです。

私が父に問うた「歴史的必然」や「運命」があるかどうかは別にして、ザビエルやイグナチオ・デ・ロヨラたち6名が

フランスのモンマルトルの丘にある小さな聖ドニ教会で、神に生涯を捧げることを誓ったのが1534年8月15日、

「モンマルトルの誓い」と言われているその日が「イエズス会」の創立日となっている。

8月15日、聖母被昇天

August 15, Assumption of Mary

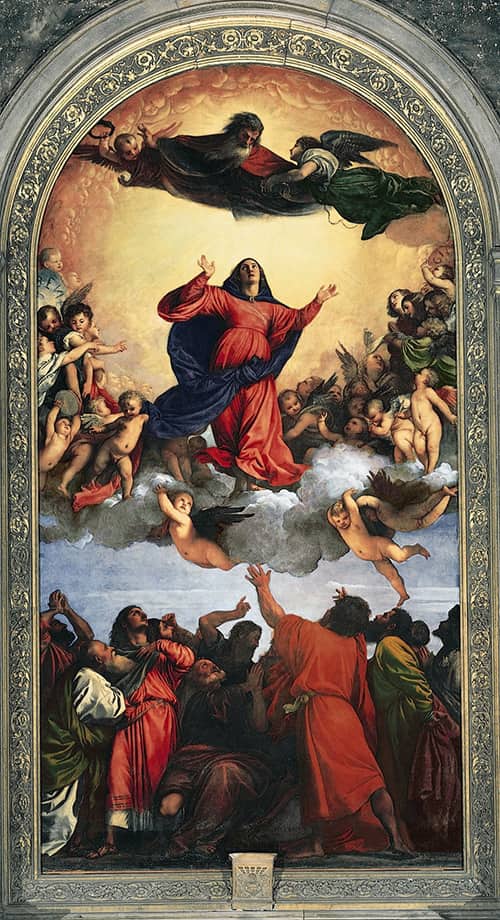

↑ティツィアーノ作『聖母被昇天』 (1516年 - 1518)。ヴェネツィアのサンタ・マリア・グロリオーザ・デイ・フラーリ聖堂に設置されている。[Titian,

Public domain, via Wikimedia Commons]

イエス・キリストの昇天(アセンション Ascension)

聖母マリアの被昇天(アサンプション Assumption)

これをモティーフとした西洋絵画が無数にあります。「アセンション」は近年「スピ系」の人がよく口にしますが、「アサンプション」というのは、聞きなれない言葉です。

・“Hitler's Assumption of Power”(ヒトラーズ・アサンプション・オブ・パワー)=「ヒトラーによる権力掌握」

・“Assumption of Mary”(アサンプション・オブ・メアリー)=「聖母被昇天」

で、「アサンプションって何?」と思うわけです。

キリストが自らのチカラ(神のチカラ)で能動的に「昇天」するのがアセンションだそうです。聖母マリアは聖霊または神のチカラによって受動的に昇天したので、

「アサンプション=被昇天」というそうです。

ふつう私たちが目にする死の姿は、死体が横わたっています。死体から魂が抜け出ていくと考える人、魂なんて無いと考える人があります。だから死体を火葬場で焼いたり、

土に埋めたりできる。

もし亡くなった人が、その姿のまま天に上昇していく、あるいは若いときの姿にもどっていくようなことが起きたら、私たちだって気絶するほどビックリすると思います。

2000年まえにそういうことが起きたというんです。聖書に書かれているわけではなく、そういう「伝承」があった。

第2次世界大戦・・・その犠牲者は軍人と民間人をあわせて世界で5000万~8000万人だったという。 私たちはここでたくさんの生物と一緒に暮らしてきたからわかるんですが、ホモ・サピエンス(賢いヒト)しか、こんな途方もない殺しあいはしないと思います。

その第2次世界大戦が終わって5年後の1950年、聖書には書かれていない「聖母被昇天」を、当時のローマ教皇ピウス12世(1876 - 1958)が正式にカトリックの教義としました。

Wikipedia英語版に「聖母被昇天の教義的定義」がアップされています。

主イエス・キリスト、聖使徒ペトロとパウロの権威により、また私たち自身の権威により、私たちは、神の汚れなき母、 永遠の処女マリアが地上での生涯を終え、肉体と魂を携えて天の栄光に召されたことを、神によって啓示された教義として宣言し定義します。

初代ローマ教皇は使徒シモン・ペテロ(生年不明 - 67?)とされる。ピウス12世は第260代 ローマ教皇。

1900年260代ものあいだ、正式の教義とされてこなかった「聖母被昇天」伝説を、なぜ教皇はそのタイミングで公式に宣言したのでしょうか?

ジョルダーノ・ブルーノ(1548 - 1600)やガリレオ(1564 - 1642)に対して、ローマ教皇庁が異端の有罪判決を下した時代ではありません。宇宙が限りなく広いとわかっています。

地面のはるか下に地獄があるというけれど、下に突き進むとやがて地球の裏側に出て、空へと突き進み果てしない宇宙へと突き進んでいく。宇宙には上も下もなかった。

西に極楽浄土があるかと思い、西へ西へと突き進んでいくと、丸い地球を一周してまた出発点に戻ってくる。極楽浄土を求めてぐるぐる地球をまわるだけ。宇宙に東も西もなかった。

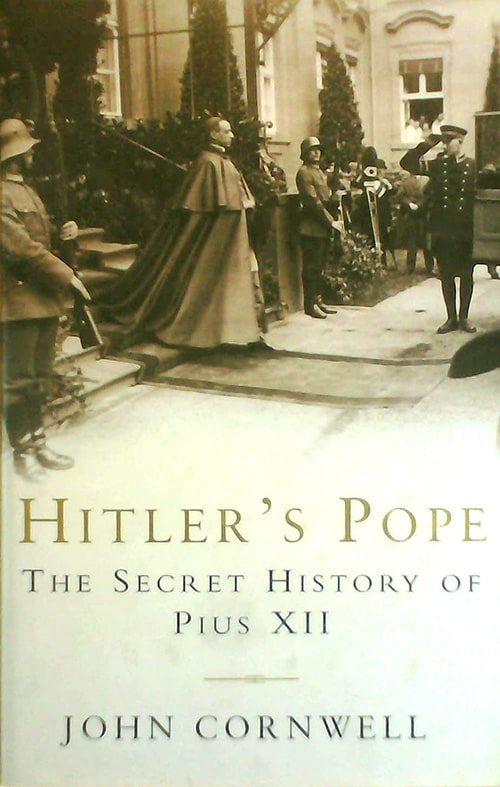

↑「聖母被昇天」をカトリックの公式教義とした教皇ピウス12世について書いた本、『ヒトラーの教皇 ピウス12世の秘密の歴史』(1999)。ヤバイ題名です。

この本については賛否両論があります。私は賛成も否定もできません、研究者じゃないので。

内容が事実かどうかは別にして、このような本が次々と出版されている・・・もはやローマ教皇庁がジョルダーノ・ブルーノ(1548 - 1600)やガリレオ(1564

- 1642)を弾圧することができた時代ではないということです。

あとの章で話題にしますデカルト(1596 - 1650)は1633年、ガリレオがローマ教皇庁の異端審問裁判で有罪判決が下されたことに衝撃を受けて、

『宇宙論(世界論)』の出版を断念しました。ガリレオと同じく地動説を含んでいたからです。身の危険を感じて出版できなかった。

むかし私がデカルトの本を読んだときは、彼はカゼをこじらせて肺炎になって53歳で亡くなったと書かれていたんですが、近年デカルト毒殺説が浮上しています。

カトリックの司祭ジャック・ヴィオゲがヒ素を盛ったというんです。

ヴィオゲ神父が自分一人の考えだけでヒ素を使ったのか、指令があってそうしたのかはわからないとして、

カトリックの教義からみてデカルトの哲学が異端と判断される要素はあります。

デカルトは10歳から18歳までイエズス会の学校で学び、カトリック信者だったんですが、

カトリックのミサでパンとワインがキリストの肉と血に変化する「聖変化」には疑問を持っていたという。

「聖変化」はカトリック教会にとって非常に重要な教義であり、これを疑うなんてあってはならない。

けれど「デカルト的懐疑」と言われる。彼は懐疑することで科学的、理性的、論理的思考をつきつめた人です。

ピウス12世についてはあとの章で話題にするとして、彼の前任であるピウス11世について、この章の後半で少し触れます。

話をもとにもどします。聖母マリアの肉体と魂がそのまま天国に引きあげられたという伝説があって、ティツィアーノもそれを描いた。

彼がそれを信じていたかどうかは別にして。

この絵が完成した16年後、1534年8月15日に「モンマルトルの誓い」があり、1540年9月27日にローマ教皇パウルス3世から「イエズス会」として公式に設立を認可される。

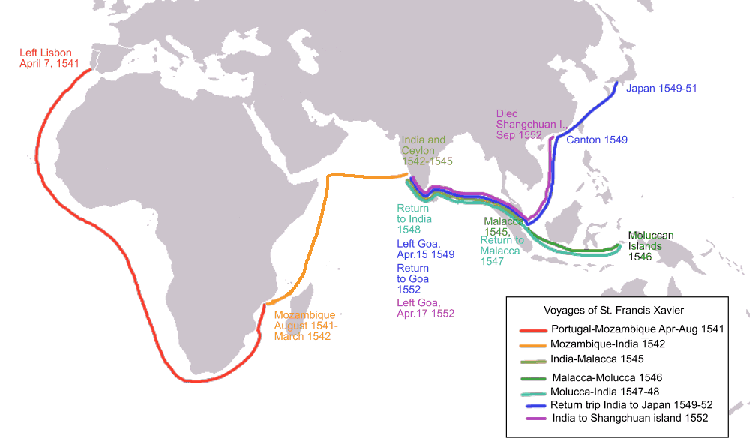

それより先、ザビエルたちは1540年3月15日に東洋への宣教のためにローマを出発し、1541年4月7日ポルトガル・リスボンからインド・ゴアに向けて出航、

インド各地で宣教し、マレーシアやインドネシアでも宣教し、日本に上陸したのが1549年8月15日でした。「モンマルトルの誓い」から15年、教皇の認可から9年。

8月15日は聖母マリアが昇天したとされる祝日であり、ザビエルは日本を聖母マリアに捧げたという。

昇天して聖母マリアは若返り、美しいお姿にもどられている。

世界中の誰もが称賛する素晴らしい絵・・・修練を重ねた狂いのないデッサン力、劇的な色彩表現、登場人物みんなが生き生きとした動き、表情がある。

驚くべき絵画だと思います。これがティツィアーノの出世作になった。

ワーグナー(1813 - 1883)は1861年、ヴェネチアに滞在したときティツィアーノの『聖母被昇天』に感動し、

『ニュルンベルグのマイスタージンガー』(1867完成)の着想を得たという。

↑1942年、フルトヴェングラー指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるワーグナー作曲『ニュルンベルクのマイスタージンガー』前奏曲。

会場はベルリンのAEG工場。ドイツのニュース映画。

撮影:レニ・リーフェンシュタール。 コンサートの映像としては珍しい、聴衆の顔のどアップがレニ・リーフェンシュタール(1902 - 2003)らしい。

ヒトラー総統は、熱烈なワーグナー心酔者(ワグネリアン)であることを公言していた。

ナチズムは総統という名のゲルマン教皇をトップにいだく新たな熱狂的宗教の創設のように見える。

鉤十字(ハーケンクロイツ)をシンボルとし、ワーグナーを聖歌とする20世紀の民族宗教。

そしてワーグナーとヒトラーには反ユダヤ主義という共通の理念があった。コメント欄にスペイン語のこんな投稿がありました。

戦争がいかに恐ろしいものであるか、出席者は、最前線で卑劣な政治家のために戦っている兄弟、息子、夫、友人、隣人のことを思い浮かべているに違いない。 音楽はなんて美しいのでしょう、戦争はなんて恐ろしいのでしょう。

AEG工場とあるのは、“Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft” (総合電力会社)の略。

IGファルベン、

ティッセン、

クルップなどの大企業と連携してナチスを支援したという。

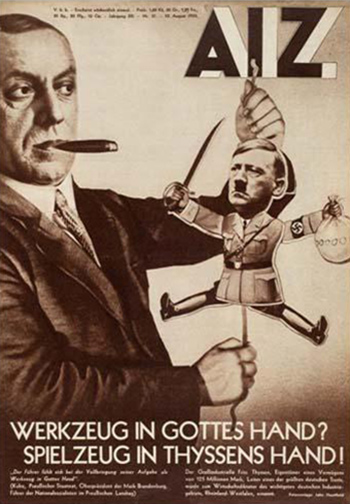

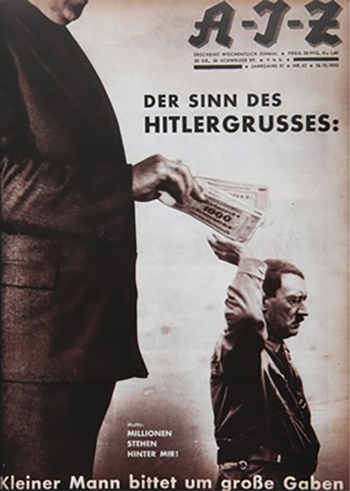

ドイツ最大の鉄鋼トラスト・ティッセンは、ナチ党の最大のパトロンだった。画像はフリッツ・ティッセン(1873 - 1951) がヒトラーをあやつっているところ。

反ナチスのダダイスト、ジョン・ハートフィールド(1891 - 1968)のフォトモンタージュ「神の手の中の道具? ティッセンの手の中の玩具!」

フリッツ・ティッセン、1928年の姿。翌1929年、世界大恐慌の年に私の母が生まれた。 [Bundesarchiv, Bild 102-06788

/ CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons]

ティッセンは1931年12月にナチ党に入党。 1933年、ヒトラーは権力掌握。その年、ナチ党候補として選挙に出馬、国会議員になる。1939年、カトリック教徒であるティッセンは、

ナチスによるカトリック教会への迫害やユダヤ人への迫害、独ソ不可侵条約の締結などへの反発してスイスついでフランスに亡命。

↑同じくジョン・ハートフィールドのフォトモンタージュ作品。「ヒトラーの手の意味」。

大資本からお金をもらう様子を揶揄している。ヒトラーのバックに大財閥があることを示しています。「政治とカネと宗教」、これは古今東西、普遍的な問題でした。

↑ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画『地獄に堕ちた勇者ども』は、ナチスに協力したドイツ最大の鉄鋼・兵器製造企業クルップがモデルになっています。

クルップの2代目社長アルフレート・クルップ(1812 - 1887)は「大砲王」「鉄道王」「鉄鋼王」、そして「死の商人」とも呼ばれた。

1999年にティッセンとクルップが合併しティッセンクルップとなっている。

私は高校時代から芸大在学中に、京都国立美術館や大阪市立美術館、ときには東京の美術館で、西洋ルネサンス絵画、

バロック絵画の実物を見て、その偉大さに圧倒され打ちのめされるような思いをしました。

ところがある時期から、ふっとさめたというか、情熱が失せたというか、感動がなくなってしまった。もちろん素晴らしさはわかる。

逆立ちしようが、何しようがマネできない。ただただ素晴らしい。

が、ティツィアーノにとって約1500年も前の人である聖母マリア(紀元前22~17 - 紀元30年代?)を、こんなにリアルに描くというのであれば誰かにモデルになってもらう必要がある。

するとどうしてもどこかの「誰かさん」の顔になってしまう。どこか生身の人間臭がする。古代ギリシャの神像はそうではなかった。

中世キリスト教絵画もそうではなかった。そういう意味でルネサンス絵画は人間臭い。人間臭いのがルネサンスだ、とそう言われたらそうだけれど。

生身の人間をモデルとしてリアルに描くことで、遠い昔の神話や伝説、おとぎ話ではない、見る人に強烈な印象をもたらすことができるのかも知れない。

並外れた画家の力量によって、1500年まえの過去を、今現在によみがえらせる作用があったのかも知れない。そんなリアルな絵を見たことがない人々にとって、

感情を揺さぶられる驚異的な絵画だったかも知れない。

が、われわれ現代人はもっと迫真的な表現を知っている。

↑The Passion Of The Christ (2004) - The Crucifixion 1/3

映像が動き、話し、叫び、苦しみ、音楽が流れ、2000年前に起きた遠い出来事を現代によみがえらせる。見る人は強い感情をよびさまされる。

天から見下ろしている神が、むかし大阪のジャンジャン横丁界隈で見かけたヒゲのおっちゃんの風情です。神道の神のお姿というのならわかる。

織田信長も豊臣秀吉も徳川家康も中川清秀も中川秀成も広瀬中佐も神として祀られるのだから。

でも全知全能の神、万物の創造主、唯一神だと言われると、ちょっと首をかしげてしまいます。 「ちょっと」なんかじゃない、ものすごい興ざめです・・・

下界の使徒たちも、アメリカ映画の予告編みたいに大げさで騒々しい。マリア様の昇天をなんでもっと静かに見守ることができんのかい。

というか、画面全体が騒々しい。なんでみんなこんなに興奮しているのだろう?

そうかそれが仏画との違いか・・・ということがわかった。私は仏画とか水墨画は好きではなかった。京都の家、

うなぎの寝床の真ん中の部屋にあった仏壇、仏壇が置いてある陰気な部屋が嫌いだった。

死んだご先祖や親戚の写真が何枚も飾ってあって不気味だった。古い家のカビ臭い独特の匂いと線香の匂いが混ざっていて、それが嫌だった。

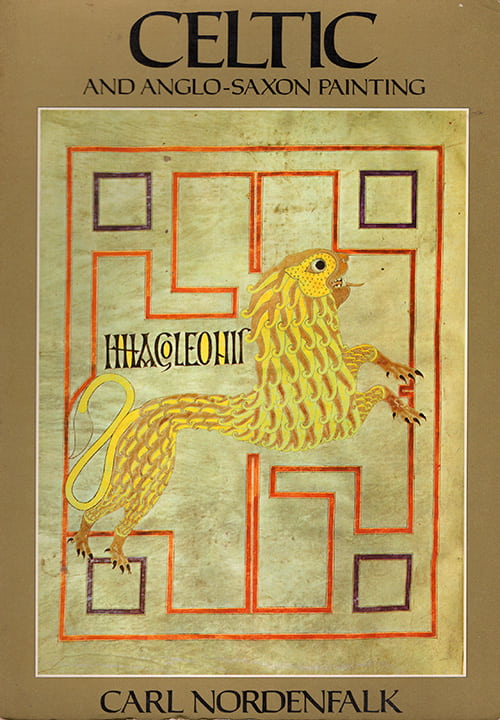

私にとって仏画や水墨画は、カビ臭い鬱陶しいものでしかなかった。芸大時代のいつごろだったかケルト美術の存在を知った。

ケルトのマリア

Mary of Celtic

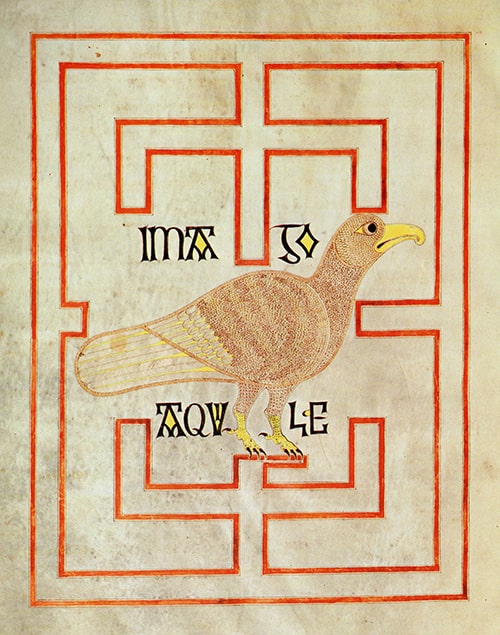

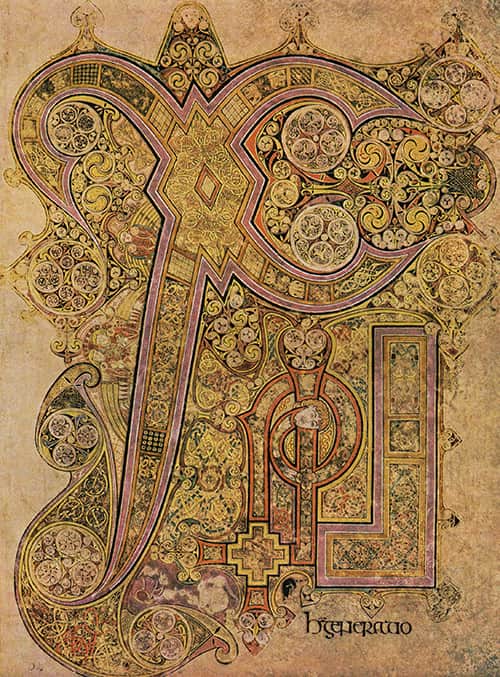

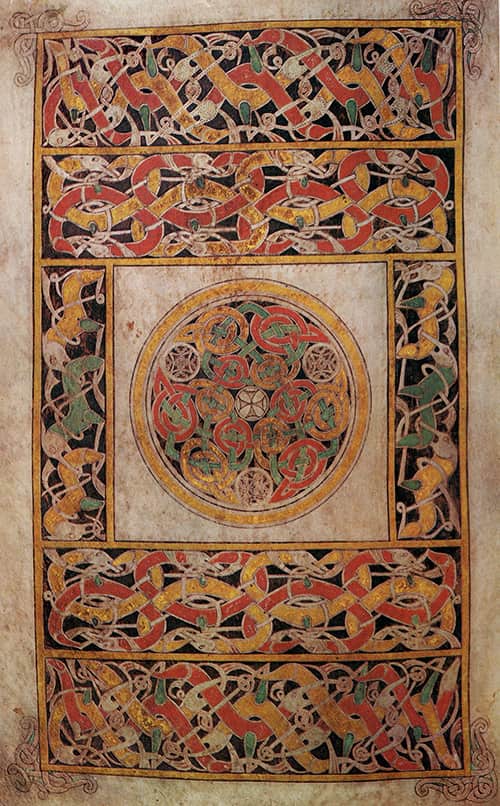

↑『ケルズの書』と呼ばれる8世紀の四福音書の装飾写本。みどり子イエスを抱くマリア。ティツィアーノとは全く感性も考え方も違う。生き方も違うと思う。

宗教は違うけれど、ティツィアーノより仏画に近いと感じました。

この『ケルズの書』の絵、ティツィアーノの『聖母被昇天』に劣っていないと思う。なるほどティツィアーノの作品は美術作品として途方もなく素晴らしい。

『ケルズの書』のマリア像とは比較にならない。にもかかわらず、私はケルト美術に魅せられた。

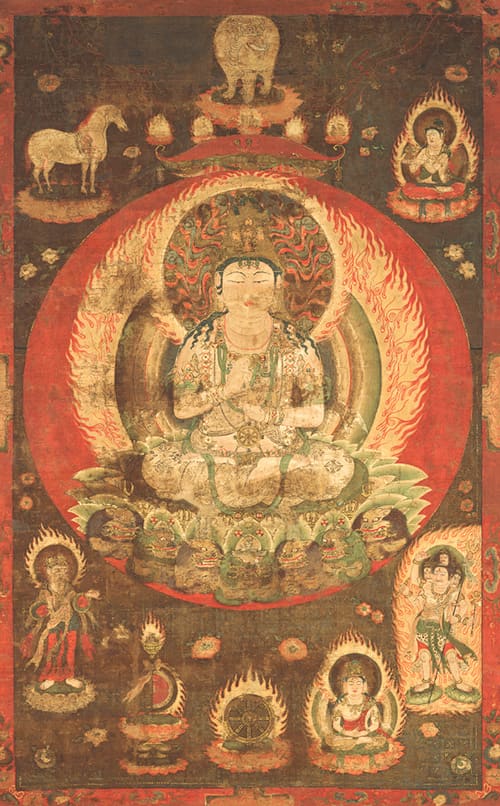

↑奈良国立博物館『一字金輪曼荼羅』(いちじきんりんまんだら)平安時代 12世紀 [

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム]

両方とも立体感をだそうとしていない。遠近感を無視する。立体感を出そうとしない。写実的に描こうとしない。ケルト美術に魅せられたことで、仏画にも興味がわいてきた。

民藝運動の柳宗悦(やなぎ むねよし 1889 - 1961)の次男、柳宗玄(やなぎ むねもと 1917 - 2019)が編集と解説をされたケルト美術の豪華な画集が芸大の古色蒼然とした図書室にあった。

絵にひかれた以上に柳宗玄の文章にひかれた。三島由紀夫の『暁の寺』を読んだときと同じめまいを覚えた。

天才にしか書けない文章だと感じた。宗玄の文章を読んでいるだけでうっとりしました。

あとの章で話題にできたらいいんですが、柳 宗民(やなぎ むねたみ 1927 - 2006)の『雑草ノオト』も素晴らしかった。この分野の本としてはあまりにも質が高かった。

文章も非常にうまかった。道は違うけれど、さすが柳宗玄の弟だと思った。

ケルトといえば、デザイナー時代に、アイルランドの歌姫エンヤを初めて聞いたとき一瞬で強く惹かれました。

彼女はケルトの世界観とケルト音楽の影響受けながら独自の音楽を作っていきました。

↑Enya - Orinoco Flow(1988)

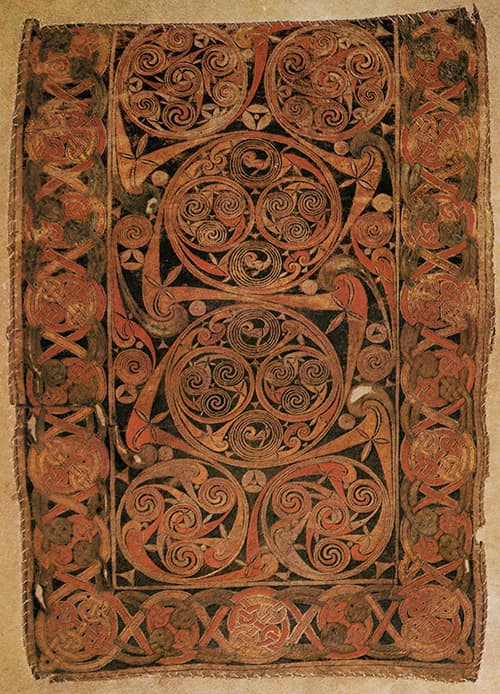

上のケルトのマリアは、実家のダンボール箱に眠っていた下の画集(洋書)からスキャンしました。 芸大生のとき、京都河原町の丸善で買ったと思います。

ここでは福音書家のマルコを人の姿ではなく、ライオンとして描いています。ヨハネ黙示録のなかにあるヨハネの幻視がルーツとしてあって、

マルコのシンボルがライオンだというんですが、動物の姿に描くというのはアニミズム的心性があると思います。

アリストテレスやデカルト流の論理的思考、分析的思考とはまったく違う感性です。オセアニア、パプアニューギニア、アメリカ大陸、アフリカ大陸・・・世界各地の先住民族に共通する感性です。日本の古神道の感性でもあります。ケルトの自然崇拝と多神教はまったく古神道そのものです。

子供や芸術家、詩人の感性でもあると思います。発達心理学では幼児期の幼稚な思考形態とみなされていますが、私はハートの感性だと思います。

「子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである」(マルコ福音書10)と、ナザレのイエスは言われた。

「論理的思考や計算能力にたけた人たちを、私のところに来させなさい。神の国はこのようなアタマのいい人たちのものである」とはおっしゃらなかった。

ヨハネがワシの姿に描かれています。4人の福音書家が、マタイ=人間、マルコ=ライオン、ルカ=牛、ヨハネ=ワシとして描かれる。この描き方だとデッサン力はいらない。

石膏デッサンの修練はいらない。

とはいえ細くてなめらかな線の描き方、まっすぐな線のひき方等、基本的な絵画技術の修練が必要かも知れない。

ティツィアーノのほどの画才はなくても描ける。が、一見簡単なように見えて、誰でも簡単に描ける絵ではないと思います。

私がこれを知った当時、このようなケルト美術は超マイナーでした。今回検索するとWikipediaに『ケルズの書』の画像が多数パブリック・ドメイン化されていました。

その画像を使おうとしたんですが、スキャンした画像の方が少しだけきれいだったので、それをアップします。

↑ティツィアーノの絵もマネできないけれど、この絵もマネできません。キリストを意味するアルファベットとミステリアスな模様が複雑に組み合わされている。

細部にまで魔術的・呪術的な模様が緻密に描きこまれている。 成り行きまかせの適当な模様ではない。神秘主義的な意味・意図を持った造形だと思います。

回転する渦が宇宙的なエネルギーを表現しているのでしょうか?

模様化した魚や鳥、動物たちが複雑にからみあっています。

中央の丸い核を囲むように生物の模様がからみあいます。ヘビと四足動物のようです。

非常に複雑な模様を形成しています。エネルギーの織物(ウェブ)の曼荼羅のようです。上下左右に鳥が描かれています。

↑奈良国立博物館所蔵の『金剛界曼荼羅』鎌倉時代 [出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム]

『胎蔵界曼荼羅』↓

どこの寺院にあったのか不明のようですが、こうやってWeb上でアップできるので助かります。いい時代になったなーと思います。

ケルト美術には曼荼羅的な表現があります。それは日本や中国、チベット、インドの曼荼羅とつながり響きあう。宗教は違っても。

宗教は本来、政治やカネとはかかわりのない内的なスピリチャルなものだった。祈り、愛、求道、探求、瞑想・・・それを内的に深めていくと、

自分の宗教・宗派だけが正しいと声高に叫ぶことが、ばかばかしい、幼稚なことだと気づいていくと思います。

そして深めたようでも・・・深めれば深めるほど、自分が浅いことがわかる。どんな分野でも。絵画、工芸、音楽、料理、農業、科学・・・何でも。

人は謙虚になっていく。

まだまだ未熟で、何も知らないということがわかる。深めていくと、ものごとは底なし沼のように深い。

それがソクラテスの言う「無知の知」だった。ソフィストたち(知者・知識人・学者)は知っていると思っている。ソクラテスは「知らないということを、知っている」と言った。

ソクラテスがギリシャでそう語った頃、中国では老子が「知るものは言わず。言うものは知らず」と言った。

が、宗教その他の思想、イデオロギーが「権力」や「金」と結びつくと、自分だけが正しいと声高にアピールしなくてはならない。

「道は無限にある。あなたに合った道を歩めばいい」なんて言ったら、その宗教や思想、イデオロギーの存在意義・存在価値が無くなる。

無くなるわけではない。それに惹かれる人だけが集まればいい。けれどそれでは少数の人しか集まらない。 大勢を集め支配し権力をふるい大金を得るためには「信じない者は地獄に堕ちる」とか「信じる者だけがパラダイスに行ける」といった幼稚な脅し文句も言わなくてはならない。

けれどナザレのイエスは言われた「金持ちが天国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入ることは、らくだが針の穴を通るより難しい」(マタイ福音書19)。

今では幼稚と思われる脅し文句も、ある時代までは効果があったかも知れませんが、今はもう宗教を信じていないという人が71.9%もある(2008)。

その一方で文化庁によると、2020年末時点で、国および都道府県は18万544もの団体を、法人格を持つ宗教団体として認証したという。

日本をマリアに捧ぐ

Dedicate Japan to Mary

↑ティツィアーノが描いたもう一枚の『聖母被昇天』。クロアチアのローマカトリック教会の「被昇天大聖堂(ドブロブニク大聖堂)」にある。[Sailko,

CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons]

マリアから発せられたような金色の光、光を囲むような黒い雲、雲の下に青空と白い雲。その下にざわめく使徒たち。ドマラティックな演出です。

素晴らしいけれど、この場面、アメリカ映画の予告編みたいに想像してしまいます。

映画館に地鳴りするように響くドーンという低音、奇跡を目にして驚嘆する使徒たちの表情・・・音楽のボリュームが最大になっていく。 どんどん期待が高まる・・・

↑騒々しさと興奮・・・ティツィアーノの『聖母被昇天』は案外こういうシーンに似ているなんて生徒に教えたら、教頭先生からお叱りを受け、屁理屈言って口ごたえしたら教育委員会に呼ばれるかな?

退屈な美術史の授業を面白くしようと思いまして、とか言いわけしたらクビかな? 間違っていると思う授業をするぐらいだったら、クビになった方がいい・・・

ティツィアーノの上の絵は、ザビエルが日本で布教していた1550年頃に描かれた。1552年説もある。まるっきり同時代です。

ザビエルは1552年12月3日、中国広東省上川島で46歳で病死しています。ザビエルの日本での布教期間は意外に短い。2年ほどしか日本に滞在していない。

1549年8月15日、鹿児島上陸。そのあと、長崎→山口→堺→京都→山口→長崎→山口→大分と、めまぐるしく移動し、1552年11月15日には日本から離れるために出航している。

そのあとは種子島→中国上川島→インドのゴア→中国上川島で亡くなります。

一か所に落ちついてじっくり布教活動できたわけではないんです。ジョージ・サンソム著『西洋世界と日本』は、ザビエルの布教は失敗だったと書いています。

1549年8月15日、サビエルが日本をマリアに捧げたのは、まだ戦国時代だった日本が平和になりますようにという思いからだったという。

けれど、その時代ヨーロッパも平和な時代ではなかった。常に領土争いがあるのはもちろん、キリスト教とイスラム教の宗教戦争も常にあった。

カトリック勢力とプロテスタント勢力のキリスト教どうしの宗教対立も始まっていた。

今もむかしもヨーロッパの歴史に平和なんてない。いつも戦争している。

だから祈るのであれば、足もとのヨーロッパの平和こそ祈り、ヨーロッパのすみずみをマリアに捧げ、ヨーロッパのすみずみが平和になったら、そのときには日本の平和を祈り、

日本をマリアに捧げたらいかがでしょうか?

ザビエルの布教の時代はポルトガルとスペインの大航海時代であり、それはヨーロッパによるアフリカ、アメリカ、アジア大陸への侵略、先住民族の奴隷化、

植民地主義の時代の始まりを意味します。

私は西鋭夫教授みたいに、日本が強くならなくてはならない、1番にならないといけないと思いませんが、 先生のおっしゃることで勉強になったのは、

「金は誰が出したんじゃ、おい?」というご発言でした。

「龍馬、おまえのスポンサー、誰?」「そのお金、どこから出たの?」は勉強になりました。「お金がどう動いたか、そのあとを追いかけろ、じゃ」

「金が動いたあとを追いかけてごらん、いろんなことがわかるよ、と言われました」↓

↑"明治維新・坂本龍馬の真実"|スタンフォード大学フーヴァー研究所リサーチフェロー(1977 - 2023)西鋭夫教授

ということはザビエルたちもこう問われなくてはならない。「金は誰が出したんじゃ、おい?」「あなたのスポンサー、誰?」 ・・・答えはこの方です↓

ジョアン3世

John III of Portugal

↑ザビエルたちイエズス会の宣教師は、ポルトガル王国の船に乗ってアジア宣教を進めた。ポルトガル王ジョアン3世(1502 - 1557)の資金提供によって。[Attributed

to Cristóvão Lopes, Public domain, via Wikimedia Commons]

ジョアン3世は、イグナチオ・デ・ロヨラがイエズス会という新修道会を創設したことを耳にした。

王は、ポルトガル植民地内の異教徒へキリスト教を布教する優れた宣教師を派遣してほしいとローマ教皇パウルス3世に依頼した。

ロヨラやザビエルたちイエズス会のメンバーは名門パリ大学で学んだ教養ある人たちだった。

学識があるだけではなく「モンマルトルの誓い」をした志しの高い人たち。ザビエルは母校でアリストテレスを教えるほどの優秀な人材だった。

ザビエルは1540年3月にポルトガルのリスボンに到着。翌1541年4月7日、王はザビエルをリスボンからインド・ゴアへ派遣した。 こうしてザビエルのアジア布教が始まる。

↑「ジョアン3世に別れを告げる聖フランシスコ・ザビエル」(1635)by 宮廷画家ホセ・デ・アヴェラール・レベロ。[José de Avelar

Rebelo, Public domain, via Wikimedia Commons]

1541年4月9日、インドへ出発する直前に王に挨拶する姿。ザビエルがひざまずいてジョアン3世の三本の指を握っています。

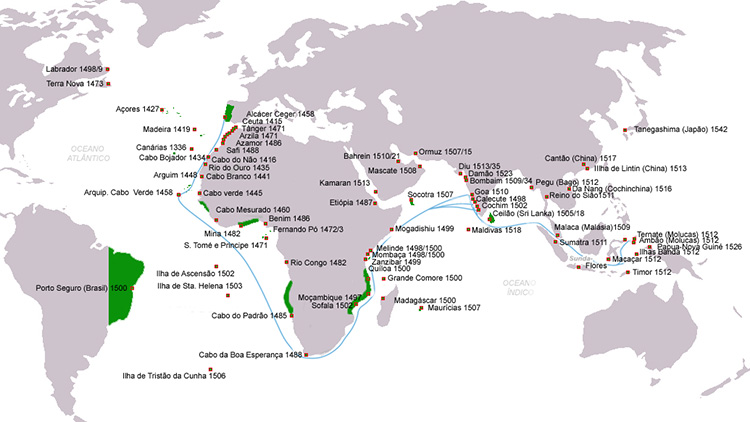

↑ポルトガル王ジョアン3世当時のポルトガルの領土拡張[Descobrimentos_e_explorações_portugueses.png:

*Portuguese_discoveries_and_explorations.png: *Portuguese_Empire_map.jpg:

Toklederivative work: Uxbona, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons]

ヨーロッパの世界進出はまずユーラシア大陸の西端のポルトガルとスペインから始まった。 王たち権力者たちは、地球のすみずみまで進出していく。貿易商、探検家、兵士、鉄砲、宣教師たちを船に乗せて。

アリストテレス言うところの野蛮人たち、マッカーサーが言うところの12歳の子供たちに、優れたヨーロッパ文明を伝え、キリスト教化していく。

アリストレテスは、野蛮人=奴隷なんだよという考え方だった。

↑ザビエルがとった航路。それはポルトガル王国の領土拡張のための航路だった[Nicoco007, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia

Commons]

ポルトガル王ジョアン3世は、世界中のひとと愛をわかちあい、友情をはぐくみたい、苦しんでいる人を助けたい、豊かさをわかちあいたい、世界に平和をもたらしたいと思って、

資金を出すわけじゃないんです。

↑1619年頃、アンドレ・レイノソ作。[André Reinoso, Public domain, via Wikimedia Commons]

ザビエルはインドへ向かうためにポルトガルへ出発するその前にローマ教皇パウルス3世の祝福を受けた。

ザビエルの後ろにアタマが禿げあがったイグナチオ・デ・ロヨラとローマ駐在のポルトガル王国大使ペドロ・デ・マスカレニャスが立っている。

ポルトガル王国とローマ教皇の利害関係が一致し、サビエルたちが海外宣教に向かうことになった。

とはいえ、ポルトガル王国の資金提供は不安定だったので、自分たちで資金稼ぎをすることも必要だった。

Wikipedia英語版の“Kirishitan”にはこんなヤバイ話が記述されています(日本語版にはない)↓

日本におけるイエズス会は、後援者であるポルトガル国王から安定的かつ十分な収入を期待できなかったため、経済的に自給自足を維持する必要がありましたが、国王はイエズス会が日本との貿易を行うことを許可しました。

こうした経済活動は、日本におけるカトリック宣教の先駆者であるフランシスコ・ザビエルの活動に見出すことができます。

彼らの公式に認められた商業活動は、マカオと長崎間のポルトガル絹貿易への定額参加であった。彼らはマカオの貿易組合に一定額の資金を提供し、同組合は広州で生糸を買い取り、長崎で販売していた。

彼らは商業活動を公式の絹市場に限定せず、非公式市場にも拡大した。マカオ・長崎貿易では、絹織物、金、麝香、その他軍需品や奴隷を含む様々な商品を取り扱った。

「その他、軍需品や奴隷を含む様々な商品を取り扱った」って、ヤバクないですか? 奴隷については慎重な検討が必要として、武器はあり得る。時は戦国の世、戦国大名たちが西洋の進化した武器を欲しがっている。巨大なニーズがある。

ザビエルは、日本の平和を願って、日本をマリアを捧げたはず。武器売買に関与するなんてありうるでしょうか?

ナザレのイエスは「平和を実現する人は、幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」(マタイ福音書5)と言われた。

「平和を実現するための戦争」という考え方は、古今東西普遍的な考え方ではある。今もそれを主張する人は多い。そのために平和憲法を廃止したい、その考え方はごくごく普通の平凡な普遍的な考えかたであった。

でも「平和のために武器をとれ」・・・それはナザレのイエスの発言ではなかった。武器をとる者は武器によって滅びる(マタイ福音書26)・・・それがイエスの発言だった。

平和のために戦うという発想・・・それがアリストテレスの発言だというならわかる。彼なら言うでしょう。「平和のために、秩序のために武器をとれ、それは正義のための戦争だ」と。

驚くべきことに、キリスト教は異教徒である古代ギリシャの哲学者アリストテレスを採用して、理路整然とした中世キリスト教神学を確立したんです。

愛や平和や、子供のような純粋さを説いていたイエスの教えと、アリストテレス流の論理的思考を統合した・・・あとの章で話題にします13世紀イタリアの神学者トマス・アクィナス(1225年頃

- 1274)がアリストテレスとイエスをくっつけた。

このイエス+アリストテレスという無茶苦茶な組み合わせが「スコラ学」と言われ、ローマ教皇を頂点とするキリスト教神学の本流になった。名門パリ大学でも長く教えられ、それを学んだのがザビエルだった。

学んだだけじゃない、パリ大学傘下のカレッジでアリストテレスを教えていた。想像するに、ザビエルのアタマのなかではナザレのイエスとアリストテレスが矛盾しない。そうでなければ発狂すると思う。

私なら発狂する。イエスとアリストテレスは違いすぎる。この二人が言っていることは違いすぎる。それなのにザビエルたちのキリスト教はイエスとアリストテレスのシンクレティズムだった。

ザビエルだけじゃない。ザビエルたちに不安定な資金提供をしたジョアン3世も、教皇パウルス3世も、イエスとアリストテレスのシンクレティズムだった。

ルネサンスそのものが、イエスとアリストテレスをはじめとする古代ギリシャ文明とのシンクレティズムだった。私は学校でルネサンスのことを「文芸復興」と習った。

それはキリスト教にとって超異教文明である古代ギリシャ文明とイエスの教えの、ありえないシンクレティズムでした。「文芸復興」と明治維新の「文明開化」・・・この言葉、同じヘンな匂いがするんですが。

「文明開化」と言われたら、それまでの日本に文明が無かったみたいな言い草じゃないですか? 「文芸復興」と言われたら、古代ギリシャ文明とルネサンスの間にはさまれた千数百年のあいだ、文化・芸術が無かったみたいな言い草ですが、本当にそうでしょうか?

近代西洋文明がもっとも優れているとする歴史観から見た都合のいいネーミングだと思います。ケルト美術や曼荼羅芸術を低く見ている。ロダンの『考える人』を優れているとして、広隆寺『弥勒半跏思惟像』を低くみる視点ですね。

そういう史観で見たら、アジア、アフリカ、オセアニア、アメリカ先住民の民族芸術はもっとも価値のない、野蛮人の芸術とみなされると思います。

『考える人 vs 菩薩』第7章でも話題にしましたティツィアーノが1543年に描いたパウルス3世(1468 - 1549)。 75歳のお姿。

ティツィアーノは髭の一本一本、眉毛の一本一本まで描いている。美化せず、見えたまま。

「金は誰が出したんじゃ、おい?」「あなたのスポンサー、誰?」と問われると、偉大なるイタリアルネサンスの最大のパトロンの1人がパウルス3世だった。

彼は礼拝堂、教会、宮殿、彫刻、絵画、大きな記念碑、噴水、道路を建設、改修することに多額の資金を費やしました。

パウルス3世は学者や知識人を保護しましたが、実は占星術の愛好家でもあり、側近の中には魔術師や予言者がおり、出発の時刻や会議の日付を決めるなど、

どんな些細な事でもよく彼らに相談したという・・・

その話は首をかしげたくなる。彼はカトリック教会の頂点に立つ人です。占星術や魔術は異端であるはず。 パウルス3世は1542年にローマに異端審問所を設けた教皇として有名です。

のちにこれが多くの人々を苦しめることになります↓

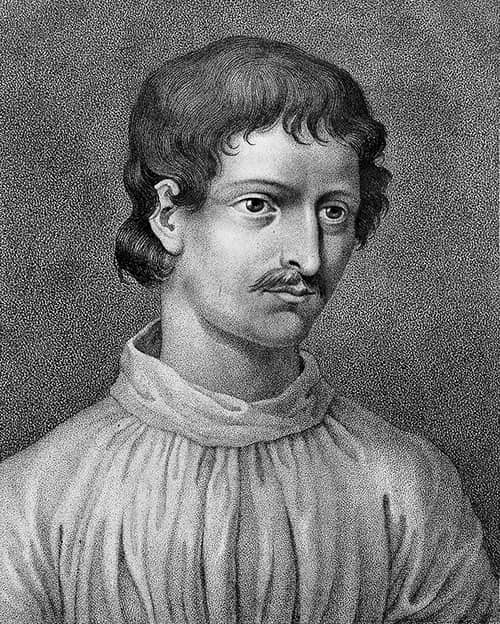

↑ジョルダーノ・ブルーノ(1548 - 1600) [See page for author, CC BY 4.0 , via Wikimedia

Commons]

ローマ教皇クレメンス8世(1536 - 1605)の時代に異端審問にかけられ、7年間獄中に閉じ込められた。 教皇クレメンスはロベルト・ベラルミーノを枢機卿異端審問官に任命した。

彼は、ジョルダーノ・ブルーノの裁判で判事の一人を務め、 ブルーノを異端者として火あぶりにとする判決に同意した。このかたです↓

↑イエズス会の司祭で枢機卿のロベルト・ベラルミーノ(1542 - 1621) [anonymous, Italian School, Public

domain, via Wikimedia Commons]

彼が死刑判決を下したひとり。ルネサンスの思想家であり神秘主義者ジョルダーノ・ブルーノは生きたまま火あぶりで処刑された。

「この世界の中心は地球でも太陽でもない、他にも無数の星がありその周囲を惑星が回っている」とジョルダーノ・ブルーノは言った。 それは太陽中心説のコペルニクス(1473

- 1543)より革命的な宇宙論だった。彼はまた魔術や占星術の研究者でもあった。そのことも罪に問われた。

ジョルダーノ・ブルーノに死刑判決を下したこのイエズス会司祭は1930年、教皇ピウス11世(1857 - 1939)によって列聖された。

つまり「セイント」の称号が与えられた。カトリック信者は「聖ベラルミーノ」と呼ばなくてはならない。

ジョルダーノ・ブルーノを火あぶりにした人物であっても。

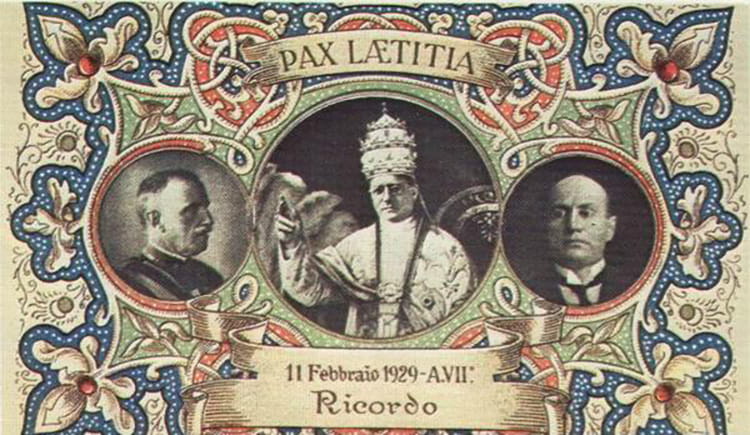

↑1929年2月11日「ラテラノ条約」の記念画像。

新時代の三位一体。教皇と国王と独裁者。

中央:教皇ピウス11世(1857 - 1939)

左:イタリア国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世(1869 - 1947)

右:ムッソリーニ(1883 – 1945)

[Public domain, via Wikimedia Commons]

1929年、私の母が生まれた年にイタリア半島にローマ教皇が統治する独立国家バチカン市国が設立された。 ローマ教皇庁とムッソリーニ首相率いるイタリアのファシスト政府による批准でした。

驚くべきことに、バチカン市国の成立にムッソリーニが関与していたんです。

そのときの教皇がピウス11世。2月11日はラテラノ条約締結記念日として、今もバチカン市国の祝日になっているという。

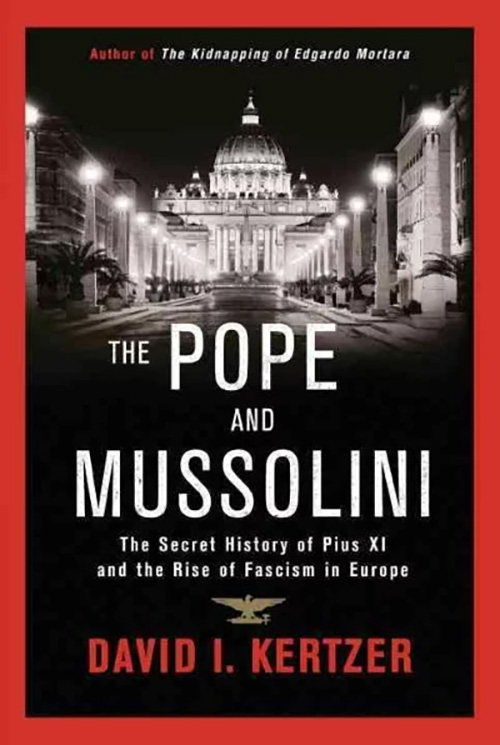

教皇とムッソリーニ

The Pope and Mussolini

↑2014年のピューリッツァー賞受賞作、デビッド・ケルツァー著『教皇とムッソリーニ:ピウス11世の秘められた歴史とヨーロッパにおけるファシズムの台頭』(2014)。

日本語訳はないようです。私も要約文や著者インタビュー

を読んでみただけです。

ムッソリーニのファシスト政党が台頭し独裁化してきたとき、カトリック教会とローマ教皇はファシストに対して勇敢に戦ったと考えられてきました。

ところがケルツァー氏によると、ピウス 11 世は 18 年にわたってムッソリーニと緊密に協力しあっていたという。

ヤバイ話ですが、秘密の同盟関係があり、双方ともこの取引でメリットがあったというんです。

↑1920年、37歳のムッソリーニ。[Public domain, via Wikimedia Commons] 上にリンクしたインタビューでケルツァー氏はこう語っています。

若いジャーナリストとして彼が初めて書いたのは、「神は存在しない」という記事でした。彼は聖職者を寄生虫や黒い病原菌と呼んでおり、まさに反聖職者派でした。

そして、1919年に発足したファシスト党の最初の綱領は、教会の財産の多くを没収することを求めており、

近代イタリアの基本原則のひとつである政教分離を廃止することは考えていなかった。

黒い病原菌とはペスト(黒死病)のことでしょうか? 寄生虫とか病原菌だとか、ものすごい言い方です。

「神は存在しない」なら、教会なんて寄生虫でしかない。当然教会の財産も没収するつもりでいた。

けれどイタリアは元来カトリックの国で、人口の 99%がカトリック教徒だった。現在でも約80%がカトリック信者だという。

カトリックを敵にまわすより、味方にする。そのためには教皇と手を結んだほうが得策であるに決まっている。

社会主義者や共産主義者とケンカしているだけならその必要はないだろうけど、本気で国家権力を奪取しようと思ったら、

信じていない宗教にもよいしょしておかなくてはならない。現代日本のある政党の国会議員が票欲しさのために信じていもいない宗教によいしょする・・・

これってよくある話なんです。

それにしてもなぜカトリック教会の頂点に立つピウス11世が、ムッソリーニひきいるファシスト政府と同盟を結ぶ気になったかというところが問題です。

↑トルコ語版『教皇とムッソリーニ』(2018)

教皇たちは基本的にイタリア政府(1861年に成立したイタリア王国)を敵視していました。

教皇はイタリア政府の政教分離の考えを拒否していました。

教皇は社会における特権的な地位を失いました。そして彼らは常にその制度を非合法だと呼んでいました。

彼らは、ムッソリーニが神に遣わされた人物、後に彼が「神の摂理の人」と呼んだ人物であり、すべてをくつがえし、政教分離を終わらせ、教会の特権の多くを回復する人物である可能性があると思い始めた。

そして同時に、教皇はロシア革命の余波で社会主義運動が高揚することを懸念し、イタリアの社会主義による国の乗っ取りを防ぐにはムッソリーニがおそらく最善の策であると考えた。

歴代の教皇はさまざまな理由から議会制民主主義を好んでいませんでした。

ひとつには、もし政府と取引をしても次の議会が、前の議会で決まったことを覆さないことをどうやって確信できるのか、と教皇は感じていました。

これは教皇が表明していたことですが、

ムッソリーニのような強い人物なら状況は違ってくるでしょうし、本当の取引が成立するでしょう。

そして1920年代、1930年代には、教会も教皇も、言論の自由、結社の自由、良心の自由、宗教の自由があってはならないという中世的な考え方を依然として持っていました。

1930年、ムッソリーニ。 [Bundesarchiv, Bild 102-09844 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0

DE , via Wikimedia Commons]

ピウス11世が言った「摂理の人 the man of providence」とは・・・キリスト教で“Providence”(プロビデンス)」という言葉を使う場合は、

「すべては神の配慮によって起こっている」を意味し、日本語では「摂理」や「神の意思」と訳されるという。

ピウス11世はムッソリーニのことをそういう人物かもしれないと考えた。背景には1917年のロシア革命があった。

もし共産主義革命が起きたら、もしソ連の赤軍がやってきたら宗教弾圧がある。聖堂の破壊もあり得る。と、ピウス11世は危惧していた。

教皇だけではない、ドイツもそうだったけれど資本家たちは共産主義勢力の拡大を恐れ、ファシスト政党が防波堤になってくれるかも知れないと考えた・・・

だからヒトラーが権力掌握したときにも、ピウス11世は「ドイツ首相ヒトラーが 共産主義ならびにニヒリズムとあくまで戦う決意の人であることを認め、喜びにたえない」と語った。

1933年1月30日、ヒトラー率いるナチス政権樹立。1933年2月10日、ヒトラーが首相として初めて行なったこれ↓

↑【日本語字幕】Hitler Speech "Proclamation to the German Nation"

冒頭、ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝大臣(1897 - 1945)が前座のスピーチを行なっています。下の写真では左端に座っている↓

1933年4月6日、ベルリンでの外国報道陣向けレセプション。[Bundesarchiv, Bild 102-14492 / CC-BY-SA

3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons]

中央がヒトラー、 その隣、胸に十字架をつけているのが、ピウス11世によって、ドイツの教皇大使として任命されたチェーザレ・オルセニーゴ司祭(1873

- 1946)。

ナチスの協力なしにはドイツ教会は自由主義、社会主義、共産主義、無政府主義、ボルシェビズムを打ち負かすことは望めないだろう(オルセニーゴ司祭)。

ピウス11世とムッソリ-ニやヒトラーは、共通の敵があった。「敵の敵は味方」ということでしょうか?

この関係は、あやうい関係でもある。あるときピウス11世は、ヒトラーのドイツ教会に対する扱いを批判する回勅(かいちょく/世界中の司祭に公布される教皇文書)を出した。

ヒトラーがそれについて怒り狂い、ある秘密情報を暴露して教会に恥をかかせるとおどしたという。教会の秘密情報とはいったい何でしょうか?

どんな情報でローマ教皇をおどすというのでしょうか?

ヒトラーは、少年愛やその他の性的スキャンダルについて指摘していました。

実際、彼は司祭だけでなく修道士や尼僧に対して、注目度の高い道徳裁判を何度も起こしました。

教会は、乱交や児童虐待など、あらゆる種類の堕落した行為で告発されました。

そして、ヒトラーはこれを、カトリック教会の信用を失墜させるために使える武器だと考えていたのです。

ヒトラーは知っていた。日本のテレビや新聞は取り上げないからあまり知られていませんが、

近年、教会の性的スキャンダルが世界的に報道され、書籍も出版され、ネット上には情報があふれています。

あの時代、ヒトラーはどうしてそれを知りえたのでしょう? ともかく教会の権威を失墜させるために、教会の性的スキャンダルが使えると彼は思った。

ピウス11世は晩年、ファシストたちへの批判を発表する予定でしたが、発表する一日前に亡くなった。その批判文は次の教皇、ピウス12世が破棄したという。

ドイツキリスト教民主同盟

Christian Democratic Union of Germany

↑ドイツ史上初の女性首相であるアンゲラ・メルケル(1954 -)。2005年から2021年まで16年にわたって首相を務められた。上は2019年のお姿。[©

Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 ,via Wikimedia Commons]

以前、テレビや新聞を見ていた時代は、私もメルケル首相のご活躍を目にしていました。

そのとき彼女が党首を務める政権与党「ドイツキリスト教民主同盟」という名称が不思議でした。

キリスト教を国教としていたローマ帝国の時代ではありません。

ローマ教皇がヨーロッパを政治支配していた時代でもありません。

現代では先進国ほど政治と宗教を分離(政教分離)していく、のかなと思ったら、何とやり手のメルケル首相が「ドイツキリスト教民主同盟」??

党員の51%はローマ・カトリック教会に属しており、33.3%は福音主義教会(プロテスタント)に属しているという(2005)。

ということは、党員のほとんどがクリスチャン。なるほどこれなら「ドイツキリスト教民主同盟」という名称がうなずける。メルケル首相はプロテスタントだった。

宗教というものが風俗習慣になっている日本人には理解しにくい感覚かも知れません。世界にはキリスト教系政党やイスラム教系政党が多い。

が、私が話題にしたいのはそのことではなく下のポスターです↓

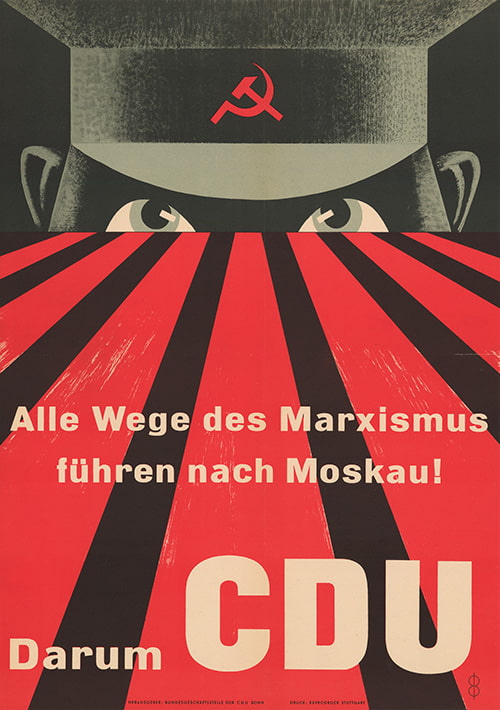

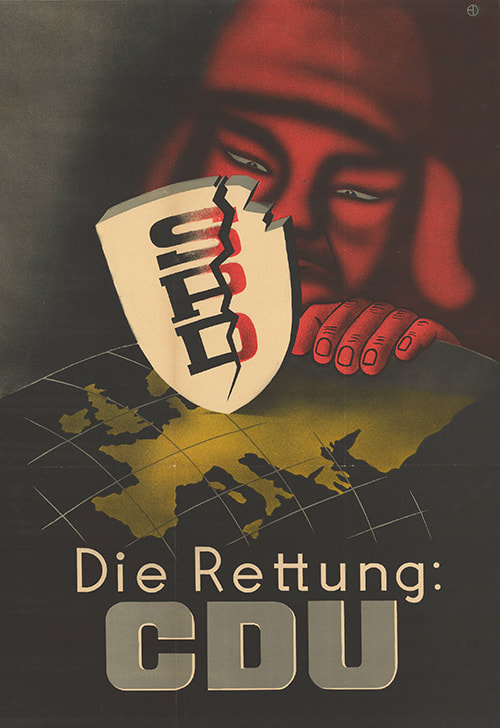

↑[CDU, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons] 「血のメーデー事件」(1952)の翌年、母が父宛のラブレターを書いたその同じ1953年に、

ドイツキリスト教民主同盟はこういう反共産主義の選挙ポスターを作成しました。スターリンや徳田球一が亡くなったのも1953年だった。

「全てのマルクス主義の道はモスクワに通ず」と書かれているそうです。「CDU」というのは党名の“Christlich-Demokratische

Union Deutschlands”の略称。

父はマルクス主義にひかれ、日本に共産主義革命が起きることを夢見たけれど、ドイツキリスト教民主同盟はソ連の怖さがわかっている。

そっちに進むとクレムリンの独裁政治と赤軍が待っているぞ、とアピールしている。

最大ライバルである左派のドイツ社会民主党に票を入れるなよ、という意味かな。

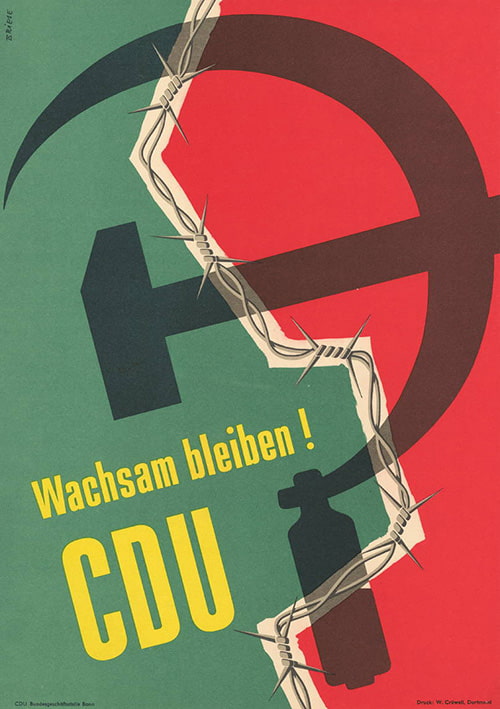

↑[CDU, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons] これも1953年制作の選挙ポスター。ドイツは第2次世界大戦後、東西に分断されました。

1949年にはアメリカが支配するドイツ連邦共和国(西ドイツ)と、

ソ連が支配するドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立。

“Wachsam bleiben!”は、「警戒をおこたるな」という意味だそうです。2つの国家に分断されてから、毎日2,000人が東ドイツから去っていった。

200万人も去ってしまった。1961年、これ以上逃げられないように、東ドイツは155キロの「ベルリンの壁」を築いた。

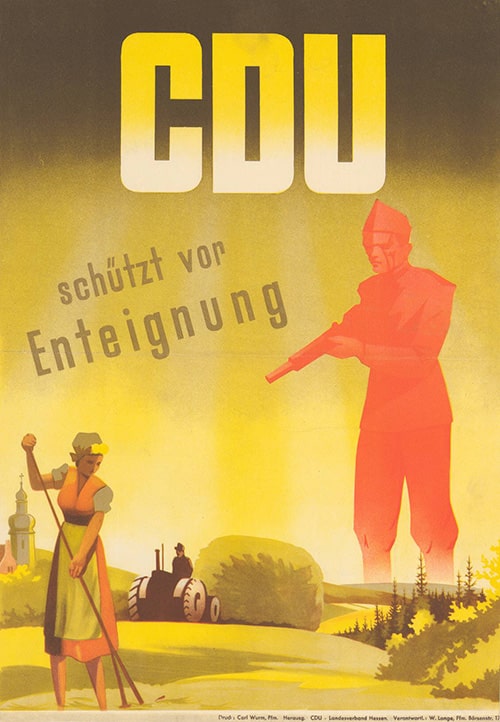

↑“赤い魔の手”が子供と母親に襲いかかる!(1953年)。[KAS/ACDP 10-001: 414CC-BY-SA 3.0 DE]

↑ [KAS/ACDP 10-001: 409CC-BY-SA 3.0 D] 平和な農村で働く女性に銃口を向ける怪物のように巨大な赤軍兵士(1953年)。

↑東ドイツの同胞は貧しく不幸な暮らしを強いられ疲弊しているぞー。[KAS/ACDP 10-001: 410CC-BY-SA 3.0 DE]

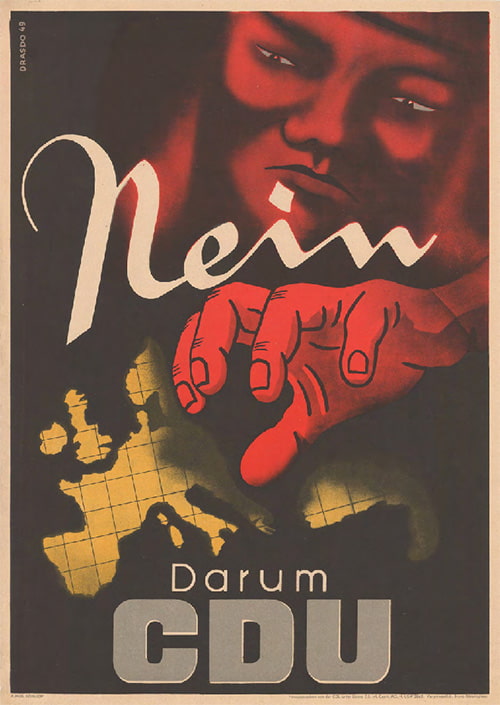

↑赤いアジア人がヨーロッパに触手をのばそうとしているぞー。 [KAS/ACDP 10-001: 12CC-BY-SA 3.0 DE]

毛沢東(1893 - 1976)ひきいる中国共産党が中華人民共和国を建国した1949年には、上のような選挙ポスターを制作しています。

↑[KAS/ACDP 10-001: 11CC-BY-SA 3.0 DE]

ペルシャ語とかアラビア語版Wikipediaに「ヨーロッパの地図を脅迫的に見つめる赤い色のモンゴロイドのボルシェビキ」みたいな説明がありました。

ライバルのドイツ社会民主党(SPD)にひびが入っています。こういう反共産主義ポスターはほんの数年前までナチ政権が制作していた。

↓下のポスターはナチ党の反共産主義ポスター。

プロパガンダ

Propaganda

↑赤いカーテンの端っこからガイコツの赤軍兵士が機関銃を構えている。地面には殺戮した死者たちのドクロが並んでいる。

「ボルシェビズムは奴隷制、強姦、大量殺戮、破壊である」って書いてある。よく言うなー。

スターリンと赤軍がやったかも知れないけれど、ぜんぶナチ党がやっていることばかりじゃないか。

「プロパガンダ」は、ラテン語由来の「カタカナ外来語」。上のようなポスターはプロパガンダ・ポスターと呼ばれる。

ヒトラーが作らせたプロパガンダ・ポスターばかりが強調されるけれど、大日本帝国もアメリカ合衆国、ソビエト社会主義共和国連邦、中華人民共和国、

朝鮮民主主義人民共和国も、刺激的なプロパガンダ・ポスターを多数制作しました。

で、プロパガンダって何?

歴史上初めてプロパガンダという言葉を使ったのは何とカトリック教会だった。 weblioにアップされている 実用日本語表現辞典はこう説明しています↓

プロパガンダの語は、1622年のカトリック教会の布教において設立された、布教聖省(Sacra Congregatio de Propaganda Fide)に由来している。

宗教的な思想を宣伝し、その思想に誘導するための手段として、プロパガンダという概念が出来上がった。

プロパガンダという語自体は本来、中立的なものであったが、この宣伝活動は対立するプロテスタント教会には大いに脅威になったため、

偏った考え方への誘導、情報操作による洗脳といった意味合いを持つようになり、プロパガンダは軽蔑的に使われる語に変わっていった。

そのなかで、「プロパガンダ」の使用例として徳富蘆花(1868 - 1927)の文章が紹介されている。徳富蘆花は10歳のとき同志社英学校入学(中退)。 19歳のとき熊本メソジスト教会で洗礼を受ける。

遙東の日本に欧州最新最劇の精神を移植する布教(プロパガンダ)の積りで・・・

『黒潮(こくちょう)』(1902 - 1905)のなかでそう書いた。徳富蘆花は、布教=プロパガンダと受けとっていた。

ボッティチェリやミケランジェロ、ラファエロといったルネサンスの偉大な天才たちがローマ教皇に依頼された大聖堂を飾る宗教画・・・

それらは西洋美術を代表する名作だと高く評価されています。

たとえばミケランジェロの『最後の審判』は、「西洋美術の最高傑作のひとつである」というのが決まり文句です。

なるほどすごい、あんなものを描けるのはミケランジェロしかいない。

そのミケランジェロに『最後の審判』を命じることができる人は教皇クレメンス7世と次の教皇パウルス3世しかいない。カトリック教会の頂点に立つという権威と財力です。

当時、マルティン・ルターたちの宗教改革がまきおこるなかで、パウルス3世はカトリックの権威を高めるものが必要でした。

そのひとつが『最後の審判』だった。1535年から約5年の歳月をかけて1541年に完成した。

ヨーロッパ全土にプロテスタント信者が増大していくなか、カトリック教会は新たな布教地、新たな信者の獲得が必要だった。 パウルス3世から祝福を受けたザビエルは、ミケランジェロの『最後の審判』が完成した1541年、アジア布教(プロパガンダ)のためにポルトガルを出航したのでした・・・

パウルス3世(1468 - 1549)

ミケランジェロ(1475 - 1564)

ラファエロ( 1483 - 1520)

マルティン・ルター(1483 - 1546)

ティツィアーノ(1490 - 1576)

ポルトガル王ジョアン3世(1502 - 1557)

ザビエル(1506 - 1552)

彼らはルネサンスの同時代人だった。

それはコペルニクス(1473 - 1543)が生きた時代でもありました。