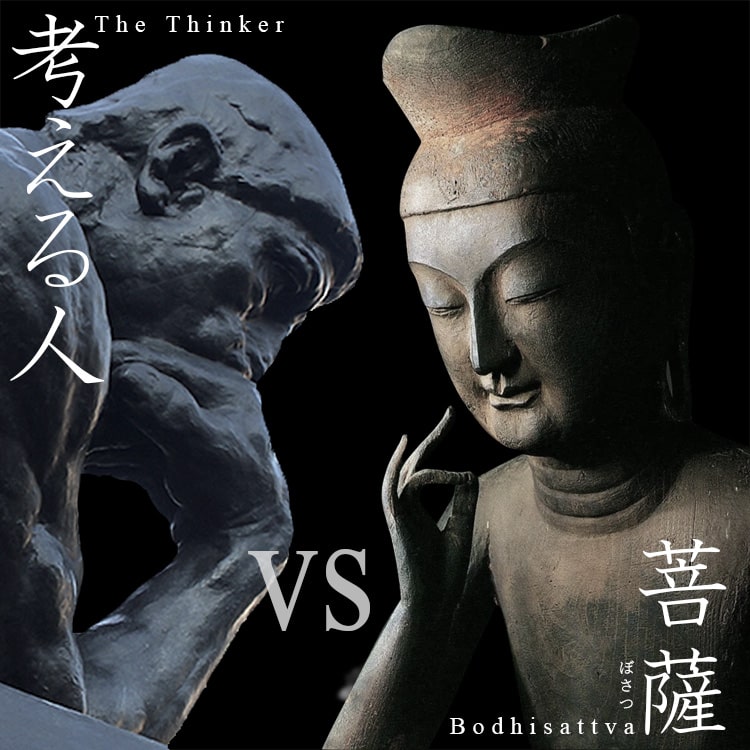

『考える人 vs 菩薩』

The Thinker vs Bodhisattva

第10章

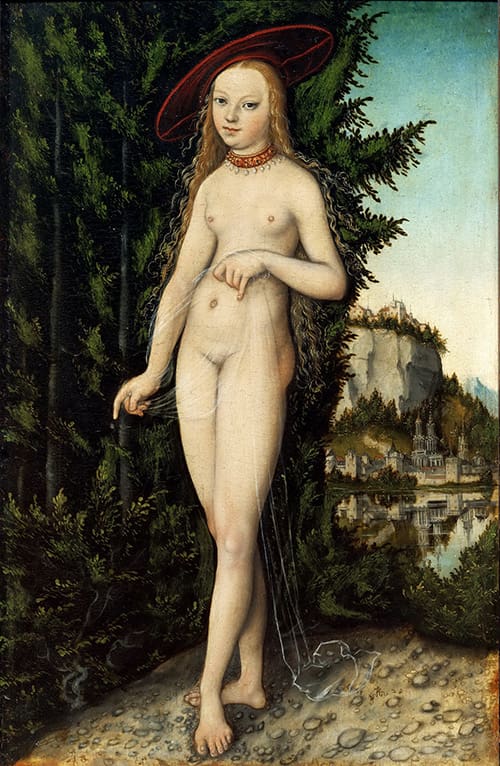

クラナッハのヴィーナス

Venus by Lucas Cranach elder

↑クラナッハ作『ヴィーナス』(1532) [Lucas Cranach the Elder, Public domain, via Wikimedia

Commons]

小学生のとき、父が「ルネサンス画集」を買ってくれた。買ってくれたというと欲しかったみたいだけれど、父が酔っぱらって、なじみの古本屋で勝手に買ってきただけ。たぶん私は「ルネサンス」の言葉の意味も知らなかった。

生真面目な性格であった父は、飲みすぎた罪滅ぼしみたいな気持ちがあったのでしょう。だったら飲まなければいいんですが、飲まずにはいられない気持、私もじきにわかるようになった。

酔っぱらって、遅くまでやっているなじみの古本屋に寄って、私が求めていない本を買ってくる。おかげで子供のころからヘンな(怪しい)歴史本や美術書、文学本、生物図鑑に親しむことになってしまった。

クラナッハ作『風景のなかのヴィーナス』(1529) [Lucas Cranach the Elder, Public domain, via

Wikimedia Commons]

「ルネサンス画集」のボッティチェリやレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロが素晴らしいのはわかる。誰でもわかる。

それとは別に、「北方ルネサンス」の非常にヘンな絵、怪しい絵、ユニークな絵ばかりの画集も買ってくれた。オランダのヒエロニムス・ボス、ドイツのグリューネヴァルトとルーカス・クラナッハが入っていた。

そのヘンな画家のことずっと忘れていたんですが、芸大時代に京都河原町の丸善で再会してしまった。

写実的な表現でありながら妙にシュールな印象を受けるところが気になって、クラナッハの画集(洋書)を買いました。

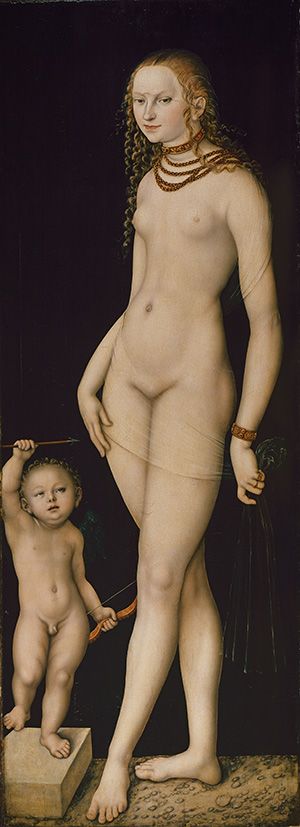

クラナッハ作『ヴィーナスとキューピッド』(1525) [Lucas Cranach the Elder, Public domain, via

Wikimedia Commons]

ヌードモデルを描くクラスに在籍していたときだと思います。裸体を目に見えたまま写実的に描くのではなく、足やお腹を長い目にディフォルメ(変形・歪曲)したり、背景を古色蒼然たる教室の壁ではなく、黒く塗りつぶしたり、風景を描いてみるとかしたら、何か新しい世界が開けてくるかも知れない、何か突破口が見出せるかも知れないと思ったんです。

が、その試みができなかったほどヌードを描くことに情熱を失っていたと思います。結局、クラナッハの影響はまったく受けなかった。

それから長らくクラナッハのことなど全く忘れていたんですが、ザビエルのことを書こうと思ったら、クラナッハのことを話題にしなくてはならないと思った。

クラナッハ作『ヴィーナスとキューピッド』(1537~1940) [Lucas Cranach the Elder, Public domain,

via Wikimedia Commons]

ザビエルとクラナッハなんて、いったいどういう関係があるのだろうと思われるかたは、世界史の授業をテストのためだけに勉強した人だと思います・・・す、すみません。それは言いすぎでした。

ザビエルとクラナッハの関係なんて、高校世界史に出てこないのは当然として、そんな関係聞いたことない。が、ザビエルとクラナッハと聞いて、すぐピンとくる人もあると思います。

ルネサンス時代に起きた「宗教改革」と「対抗宗教改革」の関係、ルネサンスと宗教の関係です。それが全世界に日本に、巨大な影響をもたらしました。

ルネサンスと宗教の関係は、単なる歴史問題ではなく人間の心の問題だと思います。つまりそれは単なる知識・教養ではなく、自分自身の問題です。ひとごとではなく、自分のことだと思うわけです。

私は常々、歴史は知識・教養ではない、したがって暗記なんて全く意味がないと思ってきました。自分自身の心や自分人生の問題だと思います。自分自身を見つめる、自分にとりくむことだと。

知識・教養としての「歴史」の学びは結局、知識・教養にしかならない。知識・教養の範疇におさまり、それは薄っぺらなラベルの蓄積になり、脳の老化と共に風化していく。

だから知識・教養としての「歴史」の学びは、ヘのつっぱりにもならない。糞のたしにもならない。内的変革にもならないし、文明の変革にもならない。同じ馬鹿なことを何100年でも何1000年でもやり続ける。

知識・教養としての「歴史」の学びというのは、意識が自分の外側ばかりに向かっている。だからよそごと、他人ごとでしかない。自分自身に取りくまない。

よそごとの知識・教養を集めることは、ご不要になった古新聞・古雑誌・ぼろぎれなどをアタマのなかにいっぱいため込むような行為だと思う。そうでなくてもアタマのなかはゴミ屋敷になっているのに。

知識・教養としてではなく、自分自身を探求する鏡として歴史を使うことができると思います。テストの点数にはつながらないけれど。内的探求の道具として歴史を使うなら、ヒロシマ・ナガサキの悲劇をまねかない方法を、自分の内側で探求することになると思います。

そんなことは誰か立派な先生方や、政治家の先生方が考えてくれることだ、自分たちはソファに座ってテレビを見ながらシュークリームをほうばってゲラゲラ笑っていたらいい・・・そうやってぼんやりしているうちに、何がなんだかわからなくなってきた、今どこにいるのか、今がいつなのか、自分が誰なのかもわからなくなった・・・みたいなことにならないようにしたい。

クラナッハ作『ヴィーナスとキューピッド』(1537~1940) [Lucas Cranach the Elder, Public domain,

via Wikimedia Commons]

ルーカス・クラナッハ(1472 - 1553)は、ザビエル(1506 - 1552)より一世代上だけれど、ザビエルの方が一年早く亡くなった。ふたりは同時代でした。

日本史の授業でザビエルは出てくる、がクラナッハは出てこない。クラナッハはちょっとヤバイから、中学・高校の美術史でも出てこないと思う。

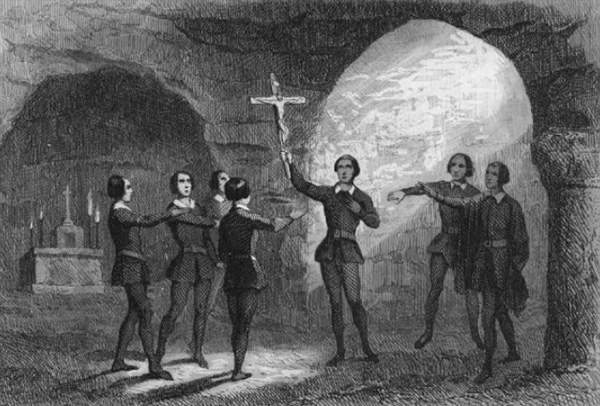

モンマルトルの誓い

Montparnasse Oath

↑「聖母の被昇天の日」Assumption Dayである1534年8月15日、ザビエルやイグナチオ・デ・ロヨラたち7名がパリのモンマルトルの丘の聖ドニ教会で、神に生涯を捧げることと清貧・貞潔・教皇への服従を誓いあった。その「モンマルトルの誓い」とクラナッハの『ヴィーナス』が同時代でした。

彼らが誓った「貞潔」(Chastity/チェイスティティ)とは、どういうことかわかりますか? 貞操とか貞節、純潔ともいいます。「女性と性的関係を持たない」ということです。そんなことわかりきっていると言わないでください。

恋愛も絶たなくてはならない。恋愛を認めると、しばしば性的関係に進んでしまう可能性がある。だから恋愛はダメです。結婚したら性的関係も許されるかというと、もちろん絶対ノーです。結婚はダメです。

女性のことをエッチな目で見たり、エッチなことを妄想したりもダメです。エッチな目で女性を見ることは姦淫の罪にあたる。ナザレのイエスはこう語っています↓

あなたがたも聞いているとおり、『姦淫するな』と言われている。 しかし、わたしは言っておく。 女を見て情欲を抱く者は、すでに心の中でその女と姦淫をしたのである。(

マタイ福音書5)

↑TikTok「臭い臭いは元から絶たなきゃダメ」

トイレ消臭剤のコマーシャルじゃないけれど「元から絶たなきゃダ~メ」(ちょっと古すぎ?)。エッチなことを考えていると、いずれ性的な関係を持ちたくなります。

だからエッチなことを考えただけでアウトです。ではどうやったらエッチな思考・空想を絶つことができるのでしょうか? どうやったら元から絶てるのでしょうか?

クラナッハ作『ヴィーナスとキューピッド』(1537~1940) [Lucas Cranach the Elder, Public domain, via Wikimedia Commons]

このヴィーナスは、なぜこんな奇妙なポーズをしているのか? 性的妄想を刺激している。こういう絵は遠ざけなくてはならない。

けれど元から絶つというのは非常に難しいことです。

「三大欲」って、学校で習ったと思います。食欲、性欲、睡眠欲ですね。生命維持に不可欠な本能的欲求とされます。

もとから人間に備わっている基本的な本能だとしたら、それを絶つのは困難です。絶とうとすればするほどそれが気になる。妄想になっていく。妄想しないように努力しようとすればするほど妄想してしまう。

女性と性的な関係にならないように努力し、結婚しないように努力できても、アタマのなかで妄想がふくらんでしまう。あるいは夜の夢にでてくる。気になる女性のことが。

クラナッハ作『ヴィーナスとキューピッド』(1537~1540) [Lucas Cranach the Elder, Public domain,

via Wikimedia Commons]

1534年8月15日、「貞潔」の誓いをした7人です。ロヨラだけが40代前半の年長者で、あとは20代の若者でした↓

イグナチオ・デ・ロヨラ(1491 - 1556):43歳

ピエール・ファーヴル(1506 - 1546):28歳

フランシスコ・ザビエル(1506 - 1552):28歳

ディエゴ・ライネス(1512 - 1565):22歳

アフォンソ・サルメロン(1515 - 1585):22歳

ニコラウ・ボバディーリャ(1511 - 1590):24歳

シモン・ロドリゲス(1510 - 1579):26歳

全員が名門パリ大学の学生。ザビエルは講師もしていた。こんな若い学生たちが神への愛のために、みずから恋愛を禁じ、性的関係を持つことを禁じるわけです。

それがエジプトの砂漠地帯で苦行生活をした聖アントニウス(251 - 356)以来の、修道士たるものの伝統だった。中世の修道士たちもそれを誓った。

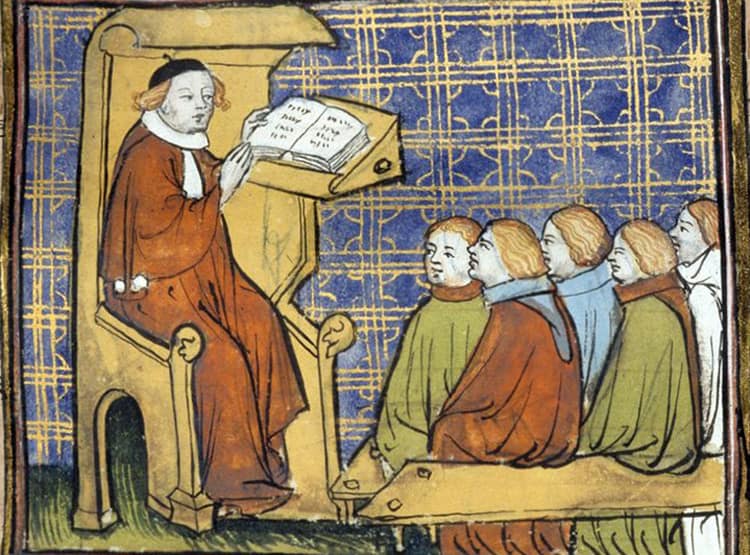

↑イギリスの中世の大学の授業の様子。[AsteroidComet, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

当時の西欧の大学(ユニバーシティ)は、「学寮」と呼ばれるカレッジの習合体であって全寮制で、寝食を共にして学ぶ。

心惑わす美人のクラスメートなんていない。女性が大学に入れるようになったのは1870年代から1900年頃だという。第2章で婦人参政権を話題にしましたが、フランスの女性が参政権を得たのは1944年でした。

女性が大学に入れるようになったのはそれより早いけれど、ザビエルの時代から300年以上たっていたんです。

だから当然ザビエルたちは、先生も学生も全員男性、全寮制だから朝から晩まで24時間、ずっと男性のなかで暮らすわけです。

ロヨラやザビエルたちが学んだ聖バルバラ学院の場合、朝は4:30〜5:00に起床。まずは祈り。一日を神に捧げる言葉を唱える「すべての学びと行いが主の栄光のためにありますように」。

5:30〜7:30 朝の授業としてラテン語文法、アリストテレス哲学、神学概論を学ぶ。

7:30〜8:00 朝食。共同の食堂で静かに食事。 食事中は朗読係が聖人伝や神学書を音読する。

朝はこんなふうに始まって、夜9時の就寝までずっと一日、時間割が決まっている。夜9時「沈黙の鐘」が鳴り、学院全体が静寂に包まれる。

・・・エッチなことを考えているまがない。ヘンなことを空想しているひまがない。朝から晩まで、起床から就寝まで、勉学と祈りがぎっしり。食事も学びの一環として行なわれる。

「ああー疲れた、さあ飲みにいこうぜ」ってことはないわけです。神に感謝しておごそかに眠りにつかなくてはならない。

「たまにはほかの大学の女生徒と合コンしようぜー」というのも無いんです。300年待たないと女学生がいなかった。これって大学生活というより、修道院の暮らしです。

恋愛なんかしているひまがない。そのまえに出会いの機会がない・・・というのは合コンや恋愛や恋愛結婚が普通のことである現代人の見方であって、実はそういうことが一般的になるのは、人類の歴史のなかではほんの最近のことでした。

古代ギリシャ・古代ローマでも、結婚に「愛」が必要とは考えられていません。アリストテレスは2度結婚していますが、その女性と恋愛関係があって結婚したとは思えない。そうでなければ、あれほどの「女性蔑視言説」は出てこないでしょうね。

第6章で話題にしましたように、ルネサンス期の王侯・貴族は親が決めた相手と結婚しなくてはならない。家と家の契約、家系・財産・政治的連携のための結婚、政略結婚、外交です。日本でも長らく同じことでした。

貴族出身のザビエルも修道士の道を選択しなければ、親の決めた女性と結婚することになったでしょう。

恋愛が社会的に肯定され、それが結婚に結びつくという流れが一般的になるのは、西洋でも18世紀後半から20世紀前半だそうです。

日本の場合は大東亜戦争敗戦後、恋愛結婚が急増したけれど、私の父母が結婚した1950年代は、まだお見合い婚が多数派だった。だから私の母にも見合い話が来ていた。

1970年になってから恋愛結婚の方が多くなったという。

だからザビエルたちの場合、女性と恋愛したい、できればその人と結婚したい、というような概念はそもそも無かったのかも・・・知らんけど。

好きになった人と結婚するということが、社会的に容認されたのは実は最近の話だったというような話を、歴史の授業で聞きたかった。こんな話は「暗記」の素材にならないから、しないのでしょうが。

そのことを理解しておかないと、古典文学や絵画、歴史、宗教がわからないと思います。好きな人と結ばれず、好きでもない人と結婚しなくてはならない、その辛さを描いている場合がある。好きでもない人と結婚してから、本当に好きな人と出会うストーリーもある。

↑映画『アンナ・カレーニナ』予告編

私の中学校入学祝いとして、母の歳の離れた弟(私のおじ)がプレゼントしてくれたのがトルストイの小説『アンナ・カレーニナ』上下2巻でした。

母がアメリカの戦闘機から機銃掃射されたとき、幼い弟の手をひっぱって逃げ惑った、そのとき一緒に怖い思いをした弟です。喜んで読み始めるも、まったく理解できない。恋愛体験の無い、人生経験のない中学1年生が読む本ではない。わかるわけがない。

父が酔っぱらって買ってくる得体の知れない中古本はみんな読破できたけれど、まっさらな『アンナ・カレーニナ』は高校生になっても読めなかった。

芸大時代はいろいろ読むべき本が多くて読めなかった。そのうち小説を読むのはやめた。小説を読むより、自分の人生を生きようと思った。

18歳の主人公アンナは、20歳年上の政府高官であるカレーニンを紹介された。そしてなぜか下のカ所はよく覚えています↓

彼はペテルスブルクで既に高い地位にあり、有能ではあったものの、冷淡で堅苦しい人物だった。

彼のプロポーズは叔母を通して行われた。アンナは愛を感じてはいなかったが、彼を尊敬し、いつか愛せるようになると信じた。 まわりの人々は誰もがこの結婚を賛成し、そして彼女は彼と結婚した。

異性を好きになる気持ち、愛する気持ちは古今東西普遍的なことだったと思います。でも長らく好きな人と結婚できる時代ではなかった。結婚は家と家の結婚でした。親類もみんな関係者だった。今でもそういう縛りが無くなったわけではないけれど。

私は生まれたときから祖父母と一緒に暮していなかった。核家族で育ったのでその感覚がわからないけれど、ものの本には「中世までは“近代的な家族”は存在しなかった」と書かれています。

夫婦単位ではなく血統単位だった。血統共同体だったわけですね。今でもそういう暮らしをしている人もありますが・・・

ベナレスをさまよう

Wandering around Benares

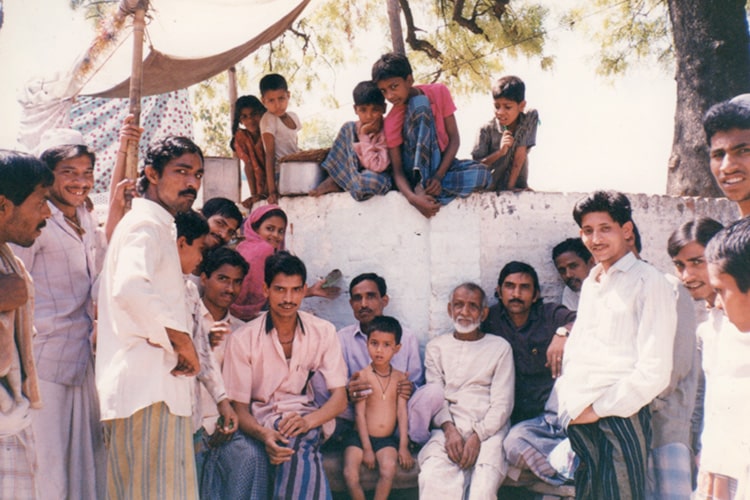

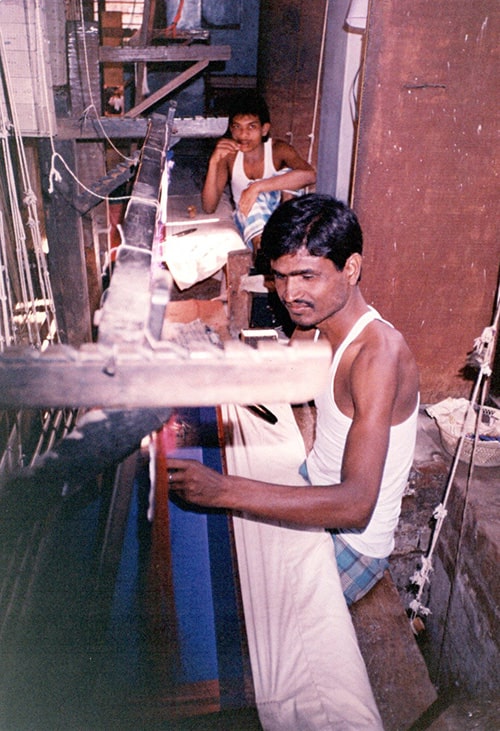

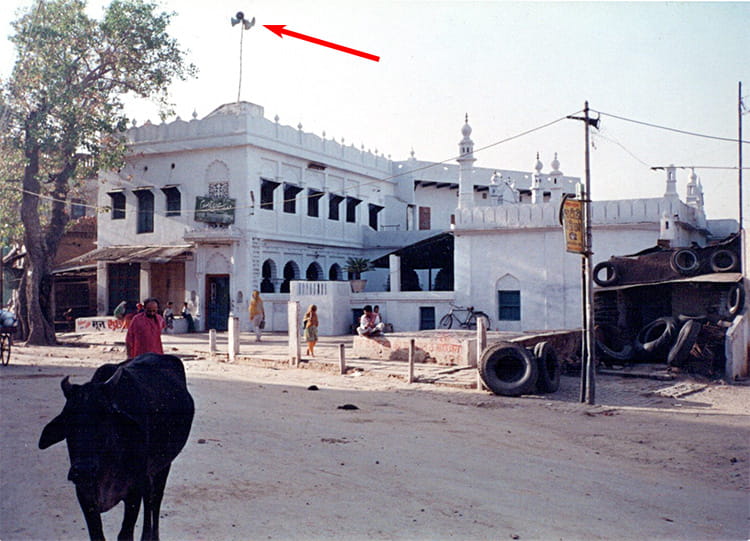

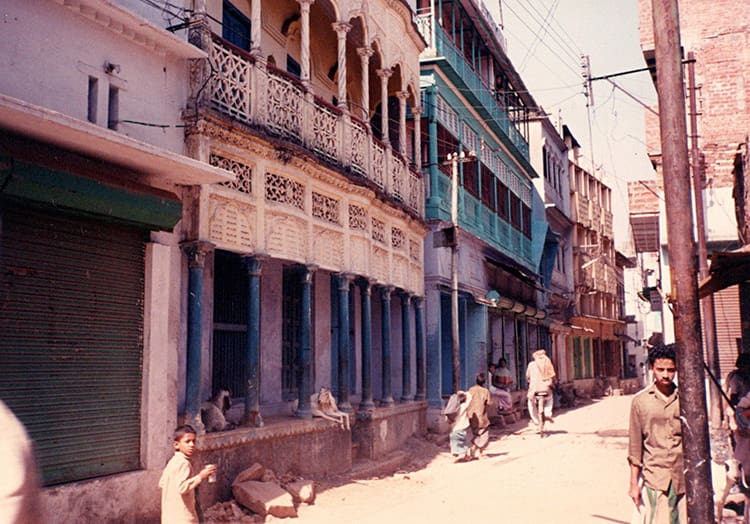

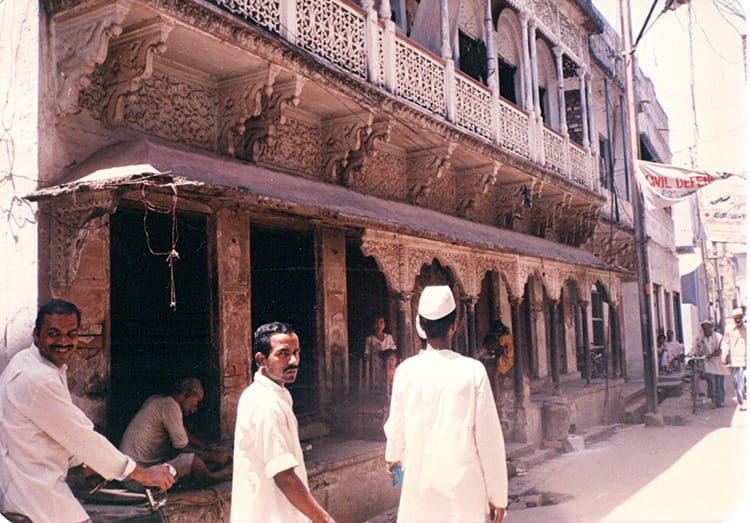

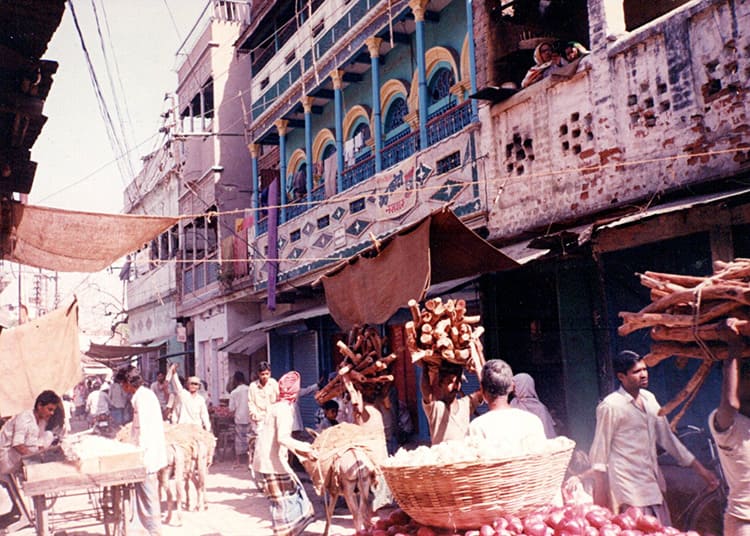

↑1993年、観光ガイドを持たずにヒンドゥー教の聖地ベナレスを逍遥していたら、思いがけずイスラム教徒(ムスリム)ばかりが住むエリアに迷い込みました。

今書いているこの『考える人 vs 菩薩』と同じノリです。行き先を決めずに歩いてみる。すると予期せぬものが「現象する Happen」場合がある。それが「散歩」の醍醐味(だいごみ)でもあります。

醍醐は仏教語。サンスクリットで「サルピス・マンダ」です。 日本の乳酸菌飲料「カルピス」はこのサルピスをもじったという。

そういえば京都伏見区の醍醐寺(だいごじ)は桜も紅葉も見事だった。最後に行ったのはいつだったか、たぶん40年ぐらいまえかな。醍醐天皇の名も醍醐寺に由来します。

ドラマ西遊記のテーマ曲『ガンダーラ』を歌ったゴダイゴは、後醍醐天皇とGO+DIE+GO(生きて、死んで、生きる=不死鳥のような生き方)をかけたという。

岩本裕著『日常仏教語』によると、「醍醐とは、もとは牛または羊の乳から製した液汁を精製した濃厚甘味の液をいうが、佛の教法の優れた味わいを醍醐にたとえて醍醐味という」とあります。

大乗仏教の経典『大般涅槃経』(だいはつねはんぎょう/マハーパリニルヴァーナ・スートラ)の中で、 「佛性」の形容として「醍醐」という語が使われた。

ふつうベナレスに行く日本人はブッダガヤも行きます。250キロしか離れていないので。そこはゴータマ・ブッダが菩提樹下で光明をえた仏教の一大聖地。その菩提樹がしげっている・・・が元の菩提樹が枯れたあと挿し木して育てたものだという。

残念なことにブッダガヤは観光地化しているという話を聞いていた。私は観光旅行をしているわけではないので、ブッダガヤに行くかわりに、この古都の観光化されていないところ、仏陀が歩いたこの古い聖地をもっと歩いてみたいと思った。

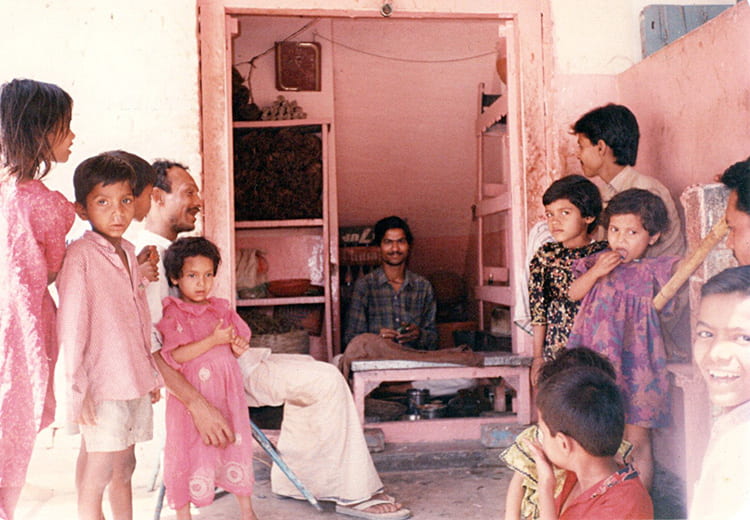

上の写真の話ですが、ひとり静かに座っている年配の方(中央の白髭・白服のおじさん)に、顔を撮らせてほしいと言ったんです。人生の年輪を感じさせるいいお顔だったので、どアップで撮らせてもらいたいと思った。

ただし英語は通じず、身ぶり手ぶりで伝えただけですが。彼は「ちょっと待て。家族も一緒に撮ってくれ」、身ぶり手ぶり付きでそう言った(と思う)。

するとあっという間にこの人数。何枚か撮ったけれど、この旅行のために失ったり盗られたりしてもかまわない安価なコンパクトカメラをメモ代わりに持ち歩いていた・・・のはいいんですが、性能が悪くてこのときも全部ぶれたりピンボケで、この一枚だけが撮れていた。

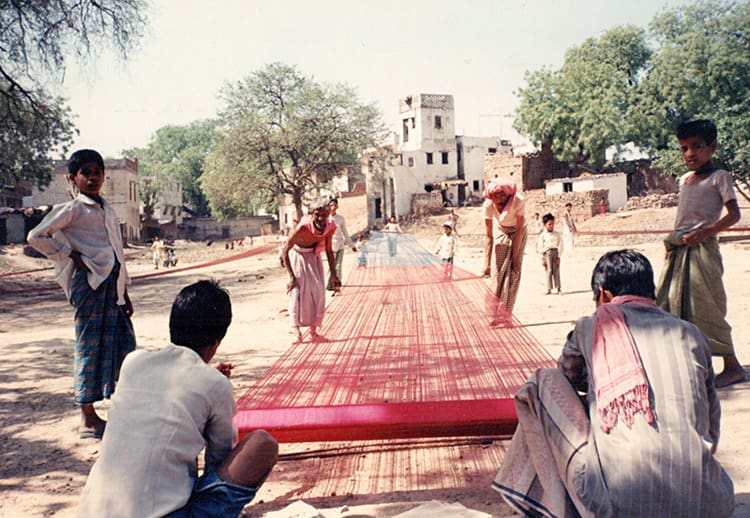

古くからガンジス河流域でシルクの織物が作られてきましたが、このエリアは家内制手工業でシルクを織っている家が多かった。私はシルクロードのことを想い胸が熱くなりました。

まさかこんなところで手仕事でシルクを織っている姿を見るとは思わなかった。たぶんこの家族もシルクの織物に関係する一族とお見受けしました。

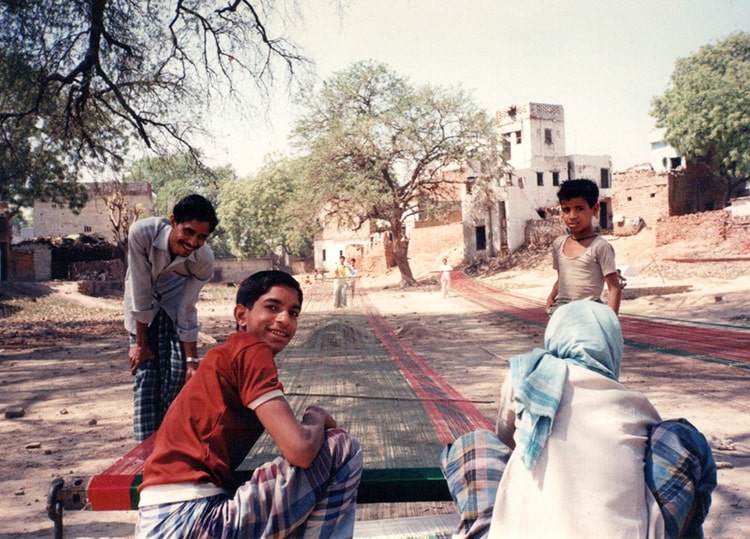

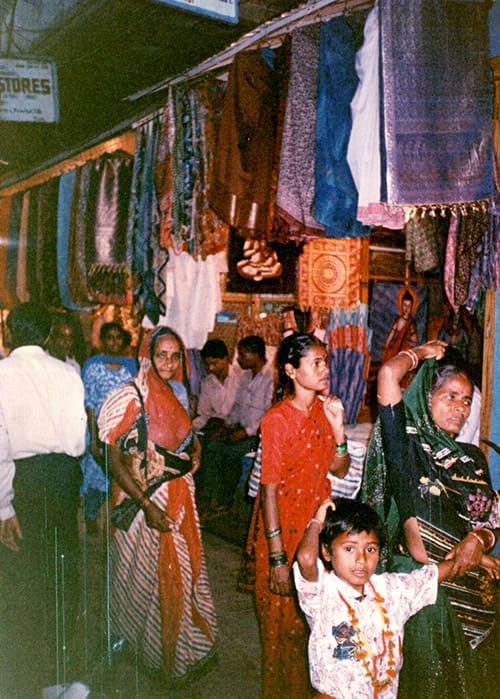

ベナレスのイスラム教徒居住区で、こんな光景をいくつも見ました。青空手工業です。子供も女性も老人も一緒に働いています。どうやら整経(せいけい)という作業らしいのですが、詳しいことはわかりません。

明治以前、日本でもこんな屋外での手作業による整経を各地で行っていたというんですが。今は当然機械化されているので、こんな光景見ることができません。

通りがかりの作業場をのぞいていたら手招きされた。意外にも男性が織っていた。織姫のイメージや富岡製糸工場の女工のイメージがあって、たぶん女性が織っているのだろうと想像していたら違っていた。

織り機は、手作りの木製で、いかにも使い込んだ風合い。

こちらもシルク織物に関係する何かを販売されているのでしょう。この子たちみんな一族の様子。

ところ狭しと布がぶらさがっている、こんなバザールで私もシルクの布を3枚ほど買った。バザールという言葉はペルシャ語。

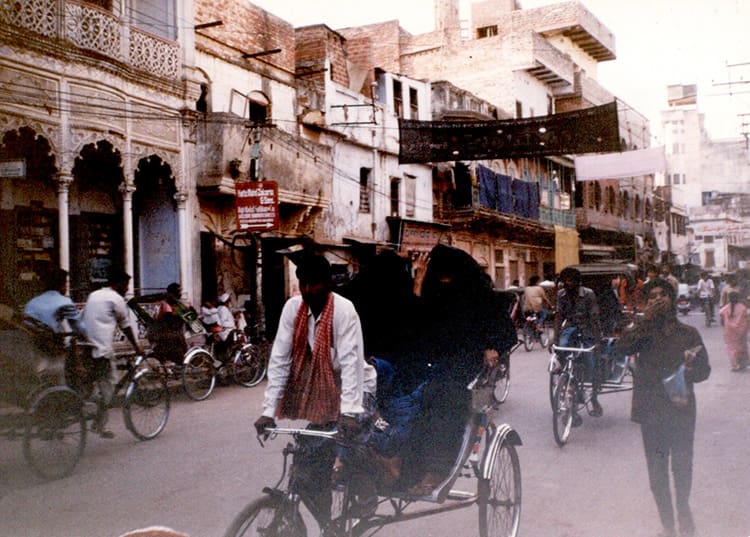

こんな自転車人力車が街じゅう走っていた。現地では「リクシャ」と呼ばれていた。明治日本が発明した「人力車」が“Rickshaw”という英語になって世界中に広まったんです。

このリクシャに乗っている女性は、もっとも保守的なイスラム教徒が身につける「ブルカ」をまとっている。これだとお顔がまったく見えない。今はイスラム国家の女性たちも、さすがにこれほどのものは、まとってないようです。

ペルシャの古い細密画(ミニアチュール)で、こういう姿が描かれているのを見て知っていました。それは繊細で美しい。西洋絵画とは違う美しさがあった。そのミニアチュールの世界と違って、ちょっと騒々しいけれど感動しました。まさかヒンドゥー教の聖地ベナレスで本物を見るとは・・・

こちらは黒いブルカ。女性二人を乗せて走っている。私はベナレスの、サンスクリットも学べるという大きな大学の構内にある博物館に行くためにこの自転車リクシャに生まれて初めて乗りました。

平地はまったく問題ないんですが、少し登り坂があって、そのとき運転手は少し辛そうだった。 よく見たら、かなり痩せた人だった。その博物館にはたくさんのガンダーラ仏とマトゥーラ仏が展示されていました。思えば、それがガンダーラ仏とマトゥーラ仏の実物をたくさん見た初めてのときでもあった。

子供3人も乗せています。インドは何でもありですね。

↑「インド・バラナシでサイクルリキシャに乗ってみた」 2023/02/24

走行距離を測るメーターが無いので、最初に金銭交渉をしている。こういう交渉に慣れていない日本人はこれに苦労する。面倒になって多く払いすぎる場合がある。時には法外に高いお金を払ってしまう場合もある。

その点、大阪の人は日頃から「にいちゃん、ちょっとまけてえな」とか「もうちょっと、もう一声」とか言って、カッコつけないやりとりに慣れているのでインド人との交渉を楽しめる。

それにしても、私がベナレスで自転車力車に乗ったのは1993年です。あれから30年もたったというのに、まだ自転車力車が活躍しているようです。 街は30年まえより大層騒々しくなっている。道が昔のまま広くないのに、人も車も増えすぎ。

こんなふうだったら、私はこの街を1週間散歩することはできなかったと思う。ニューデリーの大喧噪には耐えられなかった。数時間で退散しました。

↑インドは何でもあり・・・自転車力車にこんな大勢の子供たちが乗っている。ありえない。落ちないかな? いやいやこうやって育つからインドの人はたくましい。

ブリキのような神経を持っていないと、この国では生きていけないと思った。「もののあはれ」なんて言ってたらノイローゼになってしまう。

正面に写っているのがオートリクシャ、三輪自動力車です。自動車のエンジンではなくバイクのエンジンです。が、こいつはうるさい。アブラゼミの声みたいな「ビビッ ビビッ」という不愉快な警笛音をたてまくる。

イスラム教徒エリアには、こんなおとぎ話のようなモスク(イスラム寺院)もありました。アラビアンナイトの挿絵にでてきそう。

立派なモスクもあって、高い尖塔(ミナレット)も建っていた。ここから延々とコーランの詠唱を流すから、私も何度も耳にした。私はコーランの詠唱が好きになった。

日本に帰って、あれはいつだったのだろう、あっコーランだと思ってはっとしたら「やきいもー いしやーきいもー」という声だった。胸がキリキリっとするほど懐かしかった。

不思議なことに、石焼き芋の移動販売の声は男性の声でないと売れないと聞いたことがある。

↑【効果音】石焼き芋屋 移動販売 フリー音源 Part6 旧佐藤商事ver

↑モスクはイスラム教徒居住区だけでなく、ベナレスの街にふつうにいくつもあった。神像をがんがんつくる多神教のヒンドゥー教と、神像を禁じる一神教のイスラム教が共存している。

モスクの屋上に赤い矢印で示したのが、コーラン詠唱を流すメガホン型スピーカー。

↑聖書も読み、ある程度仏典も読んだのに、イスラム教の聖典『コーラン(クルアーン)』を読まないのは不公平だと思って読んでみたけれど、心に響く言葉が一行もなかった。

コーラン詠唱もアラビアンミュージックやペルシャ古典音楽も大好きなのに、コーランは好きになれなかった。

こちらはヒンドゥ教徒が住むエリア。街が迷路みたいになっていて、どこがどうつながっているのかわからない。近代的な街ではない。英語を見かけない。ふっと中世に迷い込んだような気分になる。

何もかも手作りで、家も、家の何もかも、ひとつひとつが手作りで、細部に至るまで手作りで、たぶんそれが歴史の重厚さ、時間の堆積を感じさせ、それがミサワホームのプレハブと違うところだと思う。

こんな街を終日さまよっていると、いったい自分はここで何をしているのだろう。いったい自分は何者なんだろう? わからなくなってくる。今がいつかもわからなくなる・・・

ずっと暮らしている場所、ずっと知っている人のなかにいると、そんな感覚はわかない。私が誰であるか、みんなが知ってくれている。

みんなが知っているのは「香山さん」という薄っぺらなラベルに過ぎず、本当はその人が何者であるかなんてわからないけれど、お互いそのようなラベル、仮面で生きている。

わかっているのはアタマが把握しているアイデンティティに過ぎず、アイデンティティは状況が変わると崩壊しやすい。

そんなふうに長く暮らしている妻のことをわかったつもりでいるけれど、「妻」というラベルは本質的なものではなく、はがれやすい。

出会ったころは熱いまなざしで相手のことを見つめていたかも知れないけれど、いつしか空気のような存在になってしまう。それは在るのがあたりまえすぎて、だんだん意識されなくなる存在のことです。無くしたとき初めて、かけがえのない存在だったと気づく、というような。

ずいぶん前のこと、2006年9月5日、私はブログにこう書きました↓

夕方、小型ガスボンベを使ってサンマを焼いているとき、妻が言いました。 「私はなぜここにいて、なぜあなたとサンマを焼いているのだろう?」

私たちが住む築明治元年(1868年)の古民家の大規模な改修工事を行なっていた時期です。たぶんサンマを庭で焼いていたのでしょう。東京の暮らしだと、外でサンマを焼くなんてありえない。

妻はふっと不思議な感覚にうたれた。東京生まれ、東京育ちの妻が、東京の友人・知人に別れを告げて、縁もゆかりも無い九州の内陸部で暮らしている。ふっとなぜこんなところにいるのだろうと感じた。

いったいこんなところで何をしているのだろう。そして目のまえにいるこの不思議な男(私のこと)とサンマを焼いていることが奇妙なことのように感じた。一瞬、わけがわからなくなった。それは日常という薄っぺらなラベルが少しはがれた瞬間だったと思います。

出会ったころは、一緒にいたいという気持ちで暮らし始めた。でも長く一緒にいると、一緒にいるのがあたりまえになってくる。なぜ一緒にいるのかも意識しなくなる。

アタマはすぐに状況把握して自分をとりもどすことができますが、「わけがわからない」という感覚の方が、より本質的かも知れません。ベナレスのような近代的でない迷路のような街をさまよったとき、たびたびそのような感覚にうたれました。

道に立って私を見ている女の子は裸足。右の家の入口に立つ子も裸足。

こんな姿、こんな街、こんな光景をザビエルも見た・・・ザビエルの最初の宣教地はインドでした。ベナレスの迷路のような街は、ザビエルが見た当時のインドとたいして変わらないのではないかと思います。

ザビエルはポルトガル王ジョアン3世の船に乗ってアジア布教に出発。通常半年でインドに到着する予定ですが、風向きが悪かったか海流が悪かったか、1年以上航海して最初に上陸したのはポルトガル領インド、南インドのゴアでした。

それは1542年5月6日のこと。ザビエルは36歳になっていた。私がベナレスの街をさまよったのも36歳のときでした。

ザビエルはインドで約3年間布教活動を行ないました。ポルトガル帝国が得た植民地の住民をキリスト教に改宗させるために送り込まれた。当然布教費用はジョアン3世持ち。

ザビエルのチャントとミサ

Chants and Mass by Xavier

↑ゴアで布教するザビエル。

アンドレ・レイノソ作(1610)。

[Museu de São Roque, Public domain, via Wikimedia Commons]

ザビエルが、「私はなぜここにいるのだろう?」とか「自分はいったい何者なんだろう?」という感覚に打たれたり、アイデンティティが崩壊したりすることは、けっしてなかったに違いない。

彼にはインドの人々に神の教えを広めるという強烈な目的意識があり、キリスト教の頂点にそびえるローマ教皇パウルス3世から直接おすみつきをもらった司祭という、ゆるぎないアイデンティティがあります。

「私は誰? ここはどこ? 今はいつ?」などという寝ぼけたことを言っている場合じゃない。インドでザビエルは、まず子供たちに教えを説きました。彼は書簡にこう書いています。

私は子どもたちにカテキズム(教理)を暗唱させ、それを親や家族、隣人へ教えるよう命じました。

単に暗唱させたのではなく、歌と踊りで教理を表現できるように工夫した。「この地では歌がすべての教育の手段です」と、ザビエルは手紙で書いている。キリスト教を伝えるために、現地の歌や踊りをとり入れるようになったのは、ここから始まったという。

↑タミルのカテキズム・チルドレン|聖フランシスコ・ザビエル教会

タイトルを見なければ、南インドの民族舞踊だと思うだけですが、かの地にはザビエルが種をまいた「カテキズム・チルドレン」の伝統が残っている。

↑新しいタミル語マランカラ典礼歌|クルバナ賛歌

これまたタイトルや説明書きを見なければ、ふつうのインド歌謡にしか聞こえませんが「聖母マリアへの心からの祈りです」と書かれている。

インドに滞在したとき、出会った日本人が貸してくれたラジオを聞くと、どの局もヒンディーポップみたいな曲ばっかり流れていた。欧米のロックやクラシックなんか全く耳にしなかった。そして街には洋食屋さんがなかった。

上の曲、「個人的な祈り、典礼での使用、または聖体拝領の際の黙想に最適」と書かれていますが、私たちがイメージするキリスト教音楽とあまりにもかけ離れていて不思議。

↑KAMA VILE KINYONGA|聖フランシスコ・ザビエル・カトリック合唱団

こちらは、アフリカのケニアの「聖フランシスコ・ザビエル・カトリック合唱団」。こちらも私たちがイメージするキリスト教の宗教音楽とあまりにもかけ離れていている。

私はこういうのを見ていると、キリスト教とかイスラム教とか仏教とかマルクス主義とか、その教義や神学や主義なんかどうでもいい、歌って踊って、生命が輝き、歓びがあったらそれだけで充分じゃないかと、不謹慎なことを思ったりします。

ただしこれをやると、もともと長らくその地域・風土に根を張ってきた伝統宗教が混ざりやすい。宗教は風俗習慣や芸術・芸能・音楽・言語と一体化しているから。

それでええやん、と私は思うけれど、そういうわけにはいかないのが、高い理想に燃える一神教の超インテリ・エリート司祭であるザビエルだった・・・

彼がポルトガル王ジョアン3世に送った手紙です↓

最も高貴なる王にして我が主君よ

私がインドに到着して以来、何よりも願ってきたのは、 ここにキリスト信仰が広まり、花開くのを見ることでした。

しかし残念ながら陛下、ここには自らをキリスト者と称し、 洗礼を受けながらも、再び異教徒と共に暮らし、 彼らの儀式に従い、祭祀に加わる者が多くおります。

これはこの地の人々の間で大きなつまずきとなり、 多くの者を真の信仰から遠ざけてしまっています。 私はできる限り彼らを諭し、教えていますが、 私の権威は小さく、耳を傾けてくれる者もわずかです。

つきましては陛下にお願い申し上げます。 神への畏れに満ちた者たちを派遣され、 この地方を視察し、キリストの律法に背く者たちを正していただきたい。

さもなければ、すでに蒔かれた信仰の種は、怠慢ゆえに枯れてしまうでしょう。

さらにここには、規律なく生活し、 その行いによって人々に悪影響を与えている司祭も多くおります。 誰かが彼らを正さなければ、民全体がつまずく危険があります。

また、多くのキリスト者は祈りの言葉の意味を理解しておらず、 自分が何を信じているのかを知りません。 教える者がいないからです。

どうか陛下が、神の法を教え、説明することのできる 学識ある者たちを派遣してくださいますように。

陛下、この地には多くの善い資質があります。 もし忠実に働く者がいれば、大いなる実りが得られるでしょう。 私は生きているかぎり、子どもたちや素朴な人々に教え続け、

できる限り彼らをキリストへの愛に導きます。

どうか陛下がこの地の貧しき人々をお忘れなきように。 彼らに良き模範となる司祭を与え、 利益ではなく、魂の救いを求める者をお送りください。

神が陛下を長く守り、永遠の栄光の冠を授けたまえ。

1545年1月15日、コーチンにて

陛下の最も卑しきしもべにして祈り手

イエズス会のフランシスコ・ザビエル

ザビエルは、キリスト教を伝えるために現地の歌や踊りをとり入れるという方法を、日本では採用しなかった。

非常に不思議なことに、日本人はルネサンス音楽やキリスト教宗教音楽に魅せられた。これは現代でもそうですが、日本人ほど西洋音楽を好む東洋人はないと思います。西洋美術もです。

明治政府による欧化政策のせいでもない、大東亜戦争敗戦後のGHQによる洗脳でそうなったのでもない。

ポルトガル、スペイン、イタリアの宣教師がやって来た16世紀後半、すでにそうだった。

1550年9月29日、ザビエルは日本の山口で手紙にこう書きました↓

私たちが神の栄光のために歌う聖歌を、 彼らは大きな喜びをもって耳を傾けて聴いてくれる。 多くの人が涙を流すほどです。 その旋律と和声の甘美さが、言葉がわからぬ彼らの魂をも打つのです。

広大なユーラシア大陸の西端ポルトガルのリスボンから大変な距離を旅してきて、これは感動したと思います。ユーラシア大陸の極東の海に浮かぶ日本島の人々が、自分たちの音楽に涙を流すほど感動してくれるなんて。

インドでは「私の権威は小さく、耳を傾けてくれる者もわずかです」と書いた。この日本島では聖歌を「喜びをもって耳を傾けてくれる」。手紙からザビエルの喜びが伝わってきます。

パリ大学のカレッジ、聖バルバラ学院に入学した19歳のときから親しんできた聖歌・・・ずっと歌ってきた聖歌に感動してくれる人々にやっと出会えた。

1551年、豊後府内(ぶんご ふない/現大分市)に拠点をおく若き戦国武将、大友義鎮(おおとも よししげ 1530 - 1587)の招きがありました。

私たちが住んでいるのが豊後です。府内からもっと内陸の豊後竹田ですが、月に2度ぐらいは買い物や食事をかねて大分市に行きます。20年前はもっと行きました。大分県立図書館で、ザビエル書簡やフロイス書簡を読んだ時期もあります。

ザビエル像が隠されていた大阪府茨木市で育った私が、ザビエルが布教に来た豊後、彼が大きな影響を残した豊後で暮らしている不思議を思いました。

ザビエルは豊後府内発信の手紙でこう書いています↓

府内の町では、王も多くの貴族も、 たいへんな敬意をもって福音を聞いた。 王は私たちの音楽の調べを大いに喜び、 「これは天使の音楽である」と言って、深い敬意を示した。

ザビエルが「王」と呼んでいるのが大友義鎮です。義鎮はこのとき弱冠21歳。このときの出会いを、バロックの巨匠ルーベンスの弟子だったヴァン・ダイク(1599

- 1641)が想像で描いています↓

↑[BlackRiver, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

左がザビエル。右が豊後の若き王。ヴァン・ダイクは日本人の容姿について情報が無かったので、こんなふうに西洋風に描いた。西洋絵画が初めて描いた日本の武将は大分の大友義鎮、のちの大友宗麟(そうりん)だった。

↑2004年制作NHKドラマ「大友宗麟~心の王国を求めて」より。 原作は遠藤周作の「王の挽歌」。宗麟役は松平健。

当時、私と妻はこのドラマを見ました。剃髪して宗麟となってから、教会音楽に感動したように描かれていましたが、ザビエルと出会った若き日に、すでにキリスト教音楽の調べに感動している。

ザビエルは連絡がとだえているインドのゴアに一度もどることにしたので、豊後府内は2カ月で切りあげました。

1552年、ザビエルの日本滞在の最後の時期に、ザビエルが書いた手紙が下です。ザビエルは無事ゴアに到着。日本には自分の代理としてガーゴ神父とふたりの修道士を派遣し、彼自身は中国で宣教しようとしていたんですが、その年1552年12月、46歳で病死しました。

村々を回るとき、私は日本語を少しでも話したり読んだりできる子どもたちを集め、 キリスト教の教えを説きます。

子どもたちに同じことを何度も繰り返させ、私はそれを大いに喜びとしています。そのあと、私は主の祈りとアヴェ・マリアを唱えるのを常としており、 彼らは私に続いてそれを唱え、何度もともに繰り返します。

それから信経の条文を唱え、各条のあとにパーテルとアヴェを加えます。こうして一日は楽しく過ぎ、日が暮れるころになると、子どもたちは両親を連れてきて、

彼らにも神について聞かせます。

そして私は大きな声で唱え始めます。一般告解、使徒信条、十戒、主の祈り、アヴェ・マリア、そしてサルヴェ・レジナを。2年前に私はこれらすべての祈りをこの国の言葉に翻訳し、暗記していた。

このようにして子どもたちは、私から学んだことを両親や隣人たちに教えるようになった。

彼らは宗教的教えを受け取る驚くべき素質を持っており、私はこの民に大きな希望を抱いている。

ザビエルはパリ大学のカレッジで学んだだけではなく、アリストレスを教えていたぐらいの秀才だから、教化のために必要な日本語訳を試みたり、それを暗記することは難しいことではなかったと思います。それと崇高な宗教的情熱があるから。

ザビエルが歌った「アヴェ・マリア」や「サルヴェ・レジナ」、その当時のイメージに近い演奏を探してみました。楽器伴奏がつかないシンプルなものを↓

↑アヴェ・マリア|グレゴリオ聖歌

↑アヴェ・マリア|グレゴリオ聖歌

↑サルヴェ・レジナ(シンプルトーン|グレゴリオ聖歌

サルヴェ・レジナは、聖母マリア賛歌。日本では伝統的に「元后、あわれみの母よ」や「栄えあれ、女王よ」と訳される。

↑[Raphael, Public domain, via Wikimedia Commons]

ラファエロ(1483 - 1520)が1505年から1506年に制作した油彩画『聖母子』。ザビエルはこの『聖母子』が完成した1506年に生まれました。ザビエルの少年時代はまだラファエロが生きていた。ザビエルはルネサンス人だった。

マリアの衣の青い色は、第3章で話題にしましたアフガニスタン産のラピス・ラズリを使った。誰が何のためにしたのか、背景が黒いのは後世の加筆だという。もとは室内風景が描かれていたらしい。としたら光輪も誰かが行なった加筆。

1552年9月、ザビエルの後継者であるガーゴ神父(1521頃 - 1583)とふたりの修道士は、ゴアから薩摩を経て豊後府内にに到着。

そしてその年の12月、日本で布教活動しているすべての神父、修道士、イエズス会士が山口に集結しました。集まって何をしたのか、「クリスマス」をやったんです。日本で最初のクリスマスです。

今の日本では、街のイルミネーションやクリスマスツリー、サンタクロースと子供へのプレゼント・・・それがクリスマスですが、それは19世紀に欧米で作られた比較的新しい文化です。

本来はキリストの誕生を祝う、カトリック教会の典礼(ミサ)、キリストのミサが、クリスマス Cristmassだった。

1552年当時のイメージに比較的近いものかなと思います↓

↑クリスマス 入祭唱:子が生まれる|グレゴリオ聖歌

↑クリスマスの最初のミサ(深夜ミサ)|グレゴリオ聖歌

主に山口で布教したポルトガル出身のペドロ・デ・アルカソヴァ神父(Pedro de Alcáçova, 1524 - 1579)が、日本で最初のクリスマスの様子を手紙に書いています↓

私たちは主の降誕の祭りを、この地で喜びのうちに祝った。

夕べから人びとが集まり、祈りと沈黙のなかで時を過ごした。

降誕のミサを終えたあと、真夜中まで福音書と主イエスの生涯の数々の箇所を読み、心をこめて聞いた。

すべては深い感謝と畏敬に満ちていた。

真夜中のミサ(ミサ・ド・ガロ)は、歌ミサ(ミサ・カンターダ)として行われた。 コスメ・デ・トーレス神父が司式し、バルタザール・ガーゴ神父が福音と使徒書簡を読み上げた。

彼は助祭のように白衣(アルバ)とストラを身に着けていた。私たちは聖歌で応答し、声を合わせてラテン語の典礼を唱えた。

小さな礼拝堂は灯火に照らされ、外では静かな夜の中に鐘が鳴った。 これが、日本で初めて完全な形でささげられた降誕の聖なるミサである。

夜明けとともに、再び集まって第二のミサ(暁のミサ)を行い、 正午には第三のミサ(日中のミサ)を、心からの信心と喜びをもってささげた。

人びとは感動に涙を流し、異国の旋律が天に昇るようであった。

日本の友人たちは、われわれが歌うラテン語の言葉を理解はしなかったが、 その響きのうちに何か聖なるものを感じ取っていた。

その後、皆で食事をともにした。 それぞれが持ち寄ったささやかな食物を分け合いながら、 神の御子がこの地にも来てくださったことを語り合った。

日本の改宗者たちは心から感謝し、互いに兄弟のように抱き合った。

彼らは私たちに言った。「私たちは今日、ほんとうに天が地に降りたのを見たように感じました」

こうして、この日本の地において、 主の降誕祭が初めて荘厳に行われた。 すべては大いなる静けさと光のうちに満たされ、 そこにいた者たちの心は、誰もが言葉にできぬほどの喜びにあふれていた。

神は遠いこの東の果てにも、ご自身をあらわされた。 そして私たちは確信した。この地に御国の種がすでにまかれたのだ、と。

人種も言語も風土も違う遠い異国の地からやって来た神父や修道士たちと、初めてクリスマスに参加した日本人たちの真摯な気持ちや感動が伝わります。こんなことが1552年12月に起きた。今から約470年まえのことです。

ザビエルが鹿児島に上陸したのが1549年8月15日、それからたった3年でこんな高度なクリスマスを開催できた。そして50年後の1600年には約30万人がキリシタンになりました。50万人説、75万人説、100万人説もあります。禁教されていなかったら、そのまま拡大していたことが想像できます。

政府文化庁の宗教統計(2019)によると、今のキリスト教信者数は約126万人。ピュー・リサーチ・センター(アメリカのシンクタンク)によると、2020年の統計で280万人です。

数値に大きな差異がありますが、何をもってクリスチャンというかということですね。家に仏壇や神棚があり、正月には神社に詣で、葬祭は仏式で行ない、遺骨も寺に預けるクリスチャンをどう数えるかということで相当数値が変わってくると思います。

ザビエルはこう言っています。「自らをキリスト者と称し、 洗礼を受けながらも、再び異教徒と共に暮らし、 彼らの儀式に従い、祭祀に加わる者が多くおります」。

そういうクリスチャンを、ザビエルは「キリストの律法に背く者たち」とよんでいます。「多くのキリスト者は祈りの言葉の意味を理解しておらず、 自分が何を信じているのかを知りません」とも書いている。

「夕べから人びとが集まり、祈りと沈黙のなかで時を過ごした」、 「神の御子がこの地にも来てくださったことを語り合った」というようなクリスマスを過ごすクリスチャンは、どれぐらいあるでしょうか?

ただし、ミサというのはカトリック教会の典礼なので、プロテスタントには関係のない話かも知れません。日本カトリック教会の統計によると、2021年時点で、日本には約43万人のカトリック信者がいるという。

1600年と2021年の人口差を思うと、1600年にカトリック信者が30万人もいたというのはやはり大きな数だと思います。

↑「日本のクリスマス発祥の地」にサンタ登場|旭幼稚園(山口市)| テレビ山口【公式】

↑JR東海 新幹線|クリスマスエクスプレスCM|1988年~1992年|時代背景解説付き|バブル絶頂期~崩壊まで

渋谷をさまよう

Wandering around Shibuya in Tokyo

2013/11/24 22:26

この『考える人 vs 菩薩』は、2013年11月21日に東京上野で撮ったロダンの『考える人』から話を始めました。そのとき私は渋谷駅前のこの写真の左の黒っぽいのホテルの上の方に宿泊していました。

豊後の内陸部、緑豊かな奥豊竹田で暮らして長いので、このとき衝撃を受けました。ふだん暮らしている世界は夜7時ぐらいでも真っ暗で、しーんとしている。まるで深夜みたいな気配・・・・

それがこのホテルから一歩外に出ると、人人人、そしてギラギラした照明。1992年2月まではこういう中にどっぷりつかっていたのに、別世界に来たように感じました。

2013/11/24 21:43

宿泊しているホテルの比較的下の階から撮りました。

朝10時から夕方6時まで、瞑想ティーチャーのプラサード&アルヴィナの『エッセンシャル・ライフ:引き寄せの法則』という講座を受けたので、本当は部屋で静かにしてその余韻に浸る方がいい・・・

が、めったに東京に来る機会がないので、カメラだけ持って別世界をさまよってみることにしました。

2013/11/24 22:08

私たちが暮らしている豊後竹田は過疎高齢化が進み、若い人が少ないせいもあって、クリスマスのイルミネーションなんてほとんどない。少しあるとしたら、正月飾りかな。

ところが渋谷では、まだ11月だというのにすでにクリスマスセールが始まっている。クリスマスの装い、イルミネーションがあった。

2013/11/24 22:12

2013/11/24 21:48

2013/11/24 21:47

「世界一混雑している交差点」として世界一有名な渋谷駅前のスクランブル交差点。同じ国のなかで何という違い。

私が暮らしている豊後竹田には、イノシシや鹿、イタチ、テン、タヌキ、キツネたちが混みあうスクランブル交差点があるかも知れない。少なくとも蝶やバッタ、ミツバチ、ハナアブ、トンボ、カエル、鳥、ミミズの交差点があると思います。世界一有名でない交差点ですが。

2013/11/24 21:46

2012年1月25日、ブログにこんなことを書きました↓

竹田市 面積478平方km 人口2万5千人

大阪市 面積222平方km 人口267万人(昼間人口358万人)

東京23区 面積622平方km 人口895万人(昼間人口1100万人)

(※昼間人口とは、他地域から仕事に来ている人口を足して、他地域へ仕事に出ている人口を引いた数)

こうして比べると、大阪・東京と竹田がまるっきり別世界であることがわかります。関西出身の私と、東京出身の妻は 今こうしてまったく別世界に住んでいるわけです。

この時点で竹田市の人口は2万5千人ありましたが、今は2万人を切り約1万8千人になっています。

2013/11/24 21:47

2013/11/24 21:50

2013/11/24 21:50

右に何か不思議なものが見えます。それは「牧神」でした。

アタマにヤギのような角がはえている牧神、古代ギリシャの神パーン(パン)です。好色な半獣神でアタマに2本の角を持つ神・・・

そして同じく角があって半獣身の自然の精霊サテュロスがキリスト教絵画で描かれた悪魔(サタン)像のルーツ。古代文明の神や精霊が悪魔にされた。

ホテルに帰ってスマホで調べたら、西武渋谷店ができた1968年に設置したという。制作は佐藤忠良(さとう ちゅうりょう/1912 - 2011)。

大分市の遊歩公園の『聖フランシスコ・ザビエル像』(1969)も佐藤忠良の作品でした。画家をめざしていたけれど、ロダンの彫刻に感動して彫刻家になったという。

徴兵され中国大陸で敗戦を迎え、1948年までシベリヤ抑留された。それでも99歳まで生き抜かれた。

2013/11/24 21:51

像のうしろの影は、私の影ではありません。

2013/11/24 21:51

大自然のなかで暮らすなかで、ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』のことを長らく忘れていました。

様々な野鳥のさえずり、バッタ、カエル、セミたちの鳴き声や、風の音や、あるいは静けさに満足するせいか、コンサートはほとんど行っていない。YouTubeで聞くていど。パソコン内蔵のスピーカーだけで。

でもこの牧神を見たら、アタマのなかで『牧神の午後への前奏曲』(1892 - 1894)が始まり、そのあとも歩きながらずっとこれが私にしか聞こえないBGMになってしまった。

メロディーが、自分の意志とは無関係にアタマのなかで繰りかえし再生される。音楽が止まらない脳内現象が、欧米で「イヤーワーム Earworm」(耳の虫)と呼ばれています。なんだ結局、はらの虫とか、かんの虫、虫の知らせ、みたいなネーミングです。

米国シンシナティ大学の研究者によると98%、つまりほとんどの人に「耳の虫」体験があり、女性の方がより長い時間継続し、男性よりも不快感が大きくなる傾向があるという。

↑ドビュッシー作曲『牧神の午後への前奏曲』ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

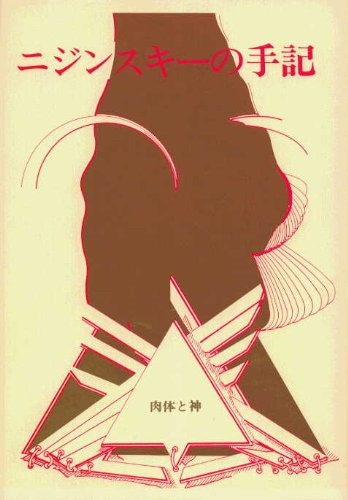

そしてこの旋律を聞いたら、長らく忘れはてていた稀有な天才舞踏家のこと、ロシア帝国キエフ(現ウクライナのキーフ)出身のニジンスキーを思い出しました。

20代前半、ニジンスキーのことを耳にして、もっと知りたいと思って書店(たぶん京都書院か河原町書房)に行ったら『ニジンスキーの手記 肉体と神』(1971)があった。本を開いたらいきなり「私は神だ」という言葉が目に飛びこみました。

これです。「面白い本を見つけた」と哲学徒のH君に見せたら、目を丸くして「天才だ!」と叫んだ。この本は実家のダンボールにも残っていなくて、Amazonから表紙を転載させてもらいました。

↑ニジンスキー|1912年5月の初演 Vaslav Nijinski L'Après-midi d'un faune

実はニジンスキーはムービーが残されていない。この動画は14年まえの投稿で、「牧神の午後」を演じるニジンスキーの写真をこんなふうに加工したんですね。今ならAIを使ってもっとなめらかな動画を作ることができるでしょうが。

↑ニジンスキーのジャンプは伝説あるいは神話となっています。思いがけなく高く飛び、ゆっくりと舞い降りたという。

彼の驚くべきジャンプがYouTube動画がありますが、それも合成加工したものです。コメント欄にはこんな書きこみがありました。 フランスのかたでしょうか、ハンドルネームzimnayaさん、16年前の投稿です↓

フランス人の祖父母は、確か4回ニジンスキーのダンスを観ました。祖父母は「彼は重力に逆らっているようだった・・・あの大きなジャンプには、まるで宙に浮いたかのような瞬間があり、それから再び舞台に降りてくるような瞬間があった・・・

彼の美しさと芸術性は、まるで吸血鬼のように見る者の感情を奪い去り、その後何日もぼう然として、

まるで半分しか生きていないかのような感覚におちいるほどだった・・・」と言っていました。

ニジンスキーの話題になると深みにはまり、抜け出られなくなるので今は切り上げます。

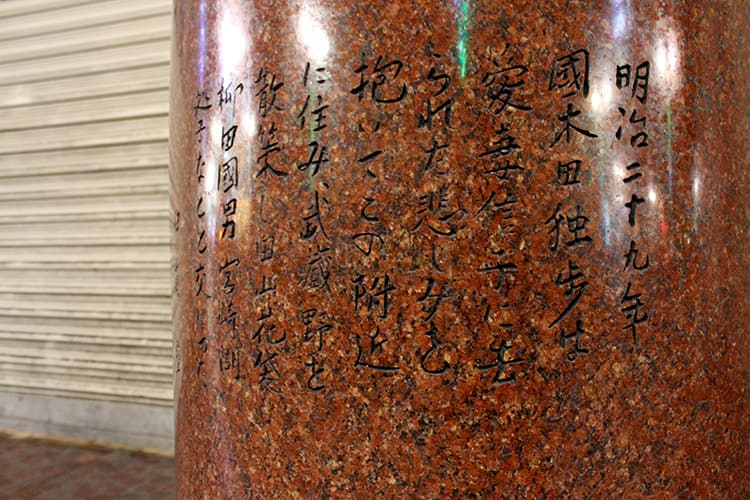

↑『牧神』が立っている赤色花崗岩?の円柱(台座)に、こんな文字が彫られていました。

明治29年、国木田独歩は愛妻信子に去られた悲しみを抱いてこの付近に住み、武蔵野を散策し、田山花袋、柳田国男、宮崎湖処子などと交わった。 伊藤整 日本近代文学館長

明治29年、渋谷は武蔵野だったんです。考えたらそうかも知れません。29年まえまで江戸時代だった。

あとで調べたら、国木田独歩(1871 - 1908)がこの当時書いた詩がでてきました。妻と別れて渋谷でひとりで暮らしています。彼はこのとき25歳か26歳↓

嗚呼(ああ)われはこの孤屋(こおく)を愛す。

今われ独り住む、人の声 あたりに聞えず。

世の波の音、聞くべくもあらず。

ただ梢を渡る風の音の遠く聞ゆるのみ。

ただ雪融(と)けて落つる滴声の軒をめぐるのみ。

ああ彼(か)の遠き風の音は冬の夜寒の声なるかも。

われこの声を聞けば遠き国の恋人が

音信(おとづれ)を聞く心地して哀感を催す。

われ実にこの孤屋を愛す。

声はりあげて歌はんも心のままなり。

声はりあげて泣かんも心のままなり。

声はりあげて祈らんも心のままなり。

われただ独りこの野中の孤屋に坐す。

われ今こそ赤裸々のわれなり。

遠き友を思ひ、過ぎし昔を思ひ、

老ひたる親を懐(おも)ひ、恋の夢を思ふ。

天地悠々の感 自から沸き、

哀々たる情 自然に発す。

嗚呼われこの孤屋の独坐を愛す。

夜半独り眠らず孤燈に対(むか)って坐す。

泣かず、歌わず、祈らず、

且つ自ら涙 数行(すうこう)下る。

嗚呼われこの孤屋の独坐の黙思を好む。

「人の声あたりに聞こえず」「風の音の遠く聞こゆるのみ」と書いています。当時の渋谷はそういう世界だった。 それはまさに今私が暮らしている環境です。

まさに人の声がせず、鹿やキツネの鳴き声が聞こえます。それから約100年で、渋谷は今のような別世界になった・・・

「声をはりあげて祈らんも心のままなり」とありますが、彼の祈りはキリスト教の祈りでした。明治23年(1890)、19歳のとき洗礼を受けた熱心なクリスチャンでした。

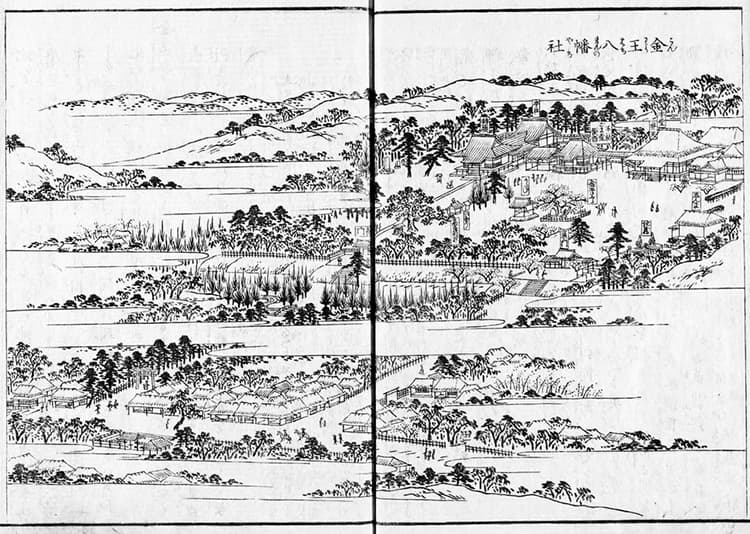

↑江戸名所図絵に描かれた「金王八幡社」。渋谷駅から徒歩10分の距離という。ということは、渋谷駅周辺は江戸時代こんな風景だった。

↑©撮影:ダッチ129@photoAC

金王八幡宮(こんのうはちまんぐう)の現在の姿。高層ビルに囲まれ、規模は小さくなっていても健在です。

↑[Katsushika Hokusai, Public domain, via Wikimedia Commons]

葛飾北斎 の浮世絵『冨嶽三十六景』から「隠田の水車」(おんでんのすいしゃ)。

「隠田」は現在の東京都渋谷区神宮前・・・原宿エリア。江戸時代、富士山がこんなふうに見える農村地帯だった。

渋谷川(穏田川)の水流を利用して水車を使って田に水を引いている。女性はその水で洗い物をし、子供は亀で遊ぶ。水車で粉ひきをするために男性が穀物を運んでいる。

↑[江戸村のとくぞう, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

渋谷という地名はここが本来「谷」であったことを示しているとして、今はビルの谷間に渋谷川が流れる。

谷中、四ツ谷、市ヶ谷、阿佐ヶ谷、千駄ヶ谷、茗荷谷、雑司ヶ谷、雪谷、祖師ヶ谷、鶯谷、世田谷・・・東京は「谷」がつく地名が多い。川が流れ、地を浸食し谷ができます。

↑[歴史的農業環境閲覧システム クリエイティブ・コモンズ 表示 - 2.1 日本ライセンス] 明治初期から中期にかけて関東地方を対象に作成された「迅速測図」だそうです。

「上渋谷村」「中渋谷村」「下渋谷村」を赤い楕円形で囲みました。これを見ると茶畑が多い。畑もあり、竹とか杉、梨、梅、桜もある。田は少ない。

「雑」も点在する。雑木林のことかな、これが武蔵野のなごりでしょうか? そして道路沿いに家が並んでいる。まったく田舎の風情ですね。

↑[Unknown sourceUnknown source, Public domain, via Wikimedia Commons] 1952年(昭和27年)の渋谷交差点。人も車も少ない。左下隅にはベンチに囲まれたハチ公の像が見える。

1945年、5月24日から25日の大空襲で渋谷も焼野原になった。1952年でここまで復興できたけれど、地方の小さな町の風情です。 「血のメーデー事件」で、父が警官隊に向かってプラカードを投げたのが1952年5月1日でした。

2013/11/24 8:28

宿泊していた渋谷のホテルの最上階のレストランで朝食をとって、大きな窓からこの景色を撮りました。そのとき韓国や中国の若い人が多かった。そのかたたちもこの景色を撮っていた。

1952年の写真と2013年の写真を見比べると、たった60年ほどで別世界になったことがわかります。驚くべきことです。

↑2013/11/24 21:53

国木田独歩著『武蔵野』(1898/明治31)の始まりにこんな記述があります。そのとき彼は27歳か28歳↓

武蔵野に散歩する人は、道に迷うことを苦にしてはならない。 どの路でも足の向くほうへゆけばかならずそこに見るべく、聞くべく、感ずべき獲物がある。

私は東京に土地勘がなく、西も東もわからない。でも道に迷うことをおそれず足の向くほう、つまりサイコロ(Psycho-lo)が転がるほうへあゆむ。観光ガイドに従うのとは違う、思いがけない発見がある。

それが「散歩」の醍醐味だった。国木田独歩が言うように確かに「獲物」があった。佐藤忠良作『牧神』、ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』、ニジンスキーの跳躍、そして国木田独歩だった。

↑国木田独歩 [Japanese book Meiji Taisho Bungaku Zenshu vol.22, Public domain,

via Wikimedia Commons]

今の時代「亀吉」という名前は聞かないけれど、明治4年に誕生した息子(独歩)に、親は「亀吉」と命名した。お父さんは、もとは播磨国(はりまのくに)龍野藩(今の兵庫県たつの市)のサムライだった。

亀吉は、米国聖公会のアメリカ人宣教師アーサー・ラザフォード・モリス(1846 - 1912)から聖書を学び、「ドミニコ」という名前をもらった。

田山花袋(1872 - 1930)や徳富蘇峰(1863 - 1957)のような友人から、冗談めかして「ドミニコ君」と呼ばれることがあったらしい。

そういう徳富蘇峰も明治9年(1876)13歳のとき、設立されたばかりの京都の同志社英学校に入学し、創設者の新島襄によって洗礼を受け、ソウル(掃留)という洗礼名をもらった。

↑2013/11/24 21:56

↑2013/11/24 21:57

↑2013/11/24 21:59

↑2013/11/24 22:00

国木田独歩の『武蔵野』の続きです↓

武蔵野の美はただその縦横に通ずる数千条の路を当てもなく歩くことによって始めて獲えられる。

春、夏、秋、冬、朝、昼、夕、夜、月にも、雪にも、風にも、霧にも、霜にも、雨にも、時雨にも、

ただこの路をぶらぶら歩いて思いつきしだいに右し左すれば随処に吾らを満足さするものがある。

「あてもなく歩く」「ぶらぶら歩いて」「思いつきしだいに右し左すれば」・・・国木田独歩があてもなくぶらぶら歩いた武蔵野の約100年後を、そこが武蔵野であったことを知らずに、私もあてもなくぶらぶら歩いた。

↑2013/11/24 22:01

↑2013/11/24 22:04

↑2013/11/24 22:09

↑2013/11/24 22:28

↑2013/11/24 22:28

されば君もし、一の小径を往き、たちまち三条に分かるる処に出たなら困るに及ばない、君の杖を立ててその倒れたほうに往きたまえ。

つえの倒れたほうに行く・・・まさに「サイコロロジカル Psycho-lo-logical」。そのようにして彼は沈黙に至る。

森に入ると、風の音も止みぬ。木の間の光は薄く、地に落つる葉の影は淡い。 此処に坐して思ふ。 人の言葉は多く、しかもその多くは無用なり。森は語らずして、しかもすべてを語る。 吾はこの沈黙を愛す。

「人の言葉は多く、しかもその多くは無用」・・・沈黙は怖ろしい。沈黙を避けるために、しゃべり続けなくてはならない。

常に音楽や映像で沈黙を隠さなくてはならない。BGMやテレビ、スマホ、YouTube、TikTok・・・座して沈黙と向き合うようなことがあってはならない。けれど彼は「沈黙を愛す」という。

↑2013/11/24 22:28

この夜の渋谷逍遥はここで終わりました。ホテルの入口付近にこの施設があり、数日毎日この前を通った。 この施設の内部の騒音とギラギラした色彩の洪水・・・国木田独歩ならひっくり返るでしょう。

↑私が泊っている部屋からも同様の施設が見えました。私はもっと上の方から見ています。これは望遠レンズをつけて撮りました。

この数日で、もし沈黙や孤独が嫌だったら、私たちが住んでいる豊後竹田の里山ほど嫌なところはないということがわかりました。

“Doppo”というのは実にヘンな名前だと思っていたけれど、国木田亀吉ではね。今の時代ならドミニコ君もありだと思うけど、明治時代にそれは過激すぎる。

「ひとり歩く」あるいは「ひとり在ること」「ひとりの沈黙」・・・そういうことだったんですね。

[以下書きかけ] to be continued later