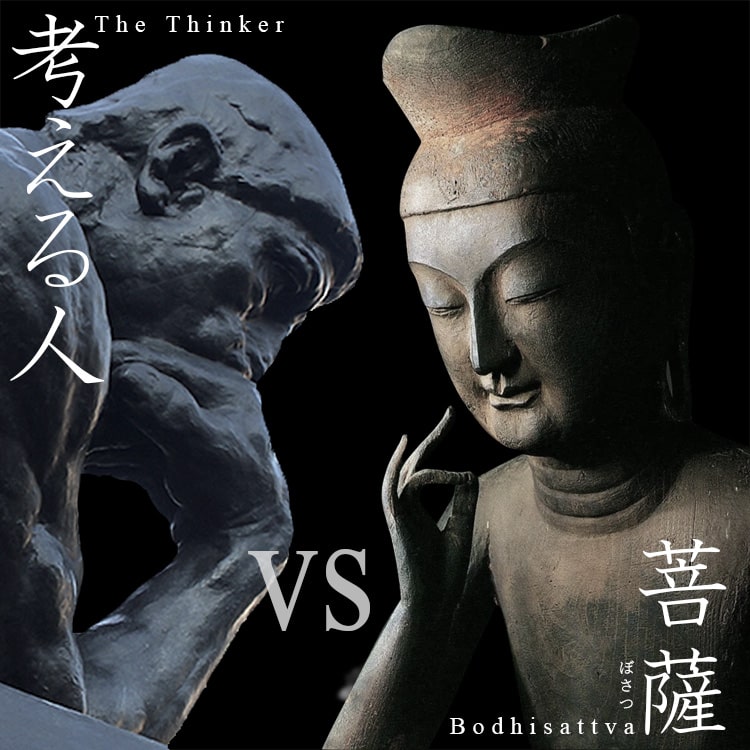

『考える人 vs 菩薩』

The Thinker vs Bodhisattva

第1章

この小論、2013年に書き始めました。

ロダンの『考える人』と京都広隆寺の『弥勒菩薩半跏思惟像』・・・ふたつの像をとおして「思考」と「瞑想」の違いを探求する試みです。

写真も撮りため断片的に書き進めていたんですが、2014年中ごろで挫折しました。母の認知症が進行して、そのことで精一杯になったからです。あれから10年もの月日が流れたなんて信じられません。今度は書き上げようと思っています。

ただ10年前もそうだったんですが、今回もサイコロを振って道を決めるような、偶然にゆだねるような進め方にしたいと思います。 何が出てくるか自分にもわからない、どうなるか先がわからない旅にしたい。

「出たら目」の語源は、バクチ打ちがサイコロの出た目に任せることだという。けれどサイコロの目に、偶然とは思えない「ロゴス Logos」が秘められているように感じることがあります。

新約聖書『ヨハネ福音書』はこう始まります。「初めにロゴスがあった。ロゴスは神と共にあった。ロゴスは神であった」。

私はサイコロ(Psycho-lo)で行先を決めることを、「サイコロジー Psychology」 (心理学)ならぬ、「サイコロロジー Psycho-lo-logy」と呼んでいます。

ロゴスが秘められた「出たら目」のことを、心理学者(サイコロジスト Psychologist)のユングと、量子物理学者(クォンタムフィジスト Quantum

Physicist)のパウリは「シンクロニシティ Synchronicity」と呼んだかも知れません。

とはいえアインシュタインは「神はサイコロを振らない」と手紙に書いた。手紙を受け取ったニールス・ボーアは「神のすることについて、とやかく言うな」と返信しました・・・

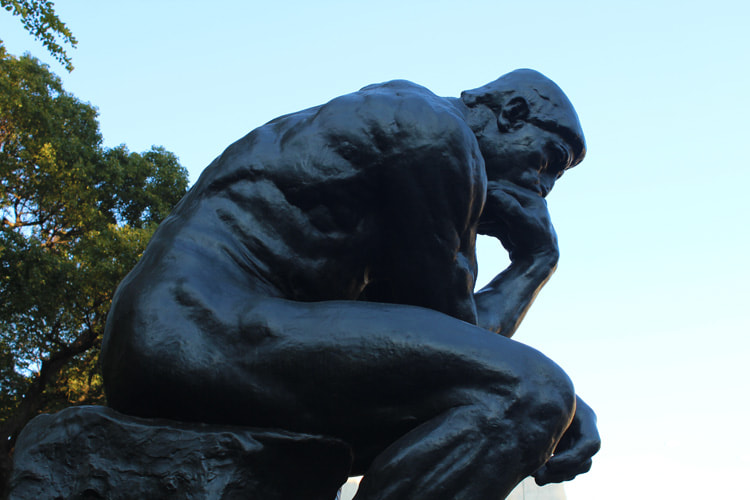

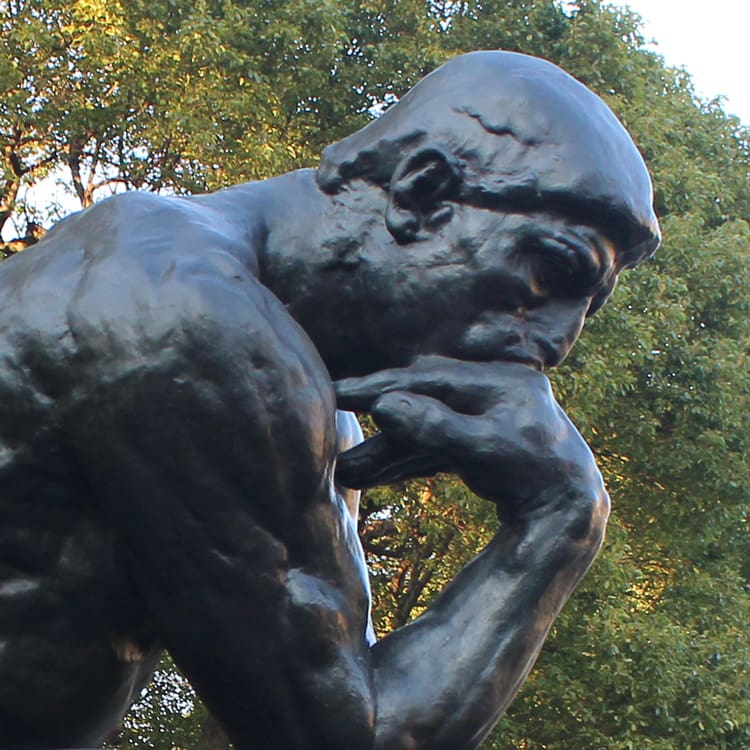

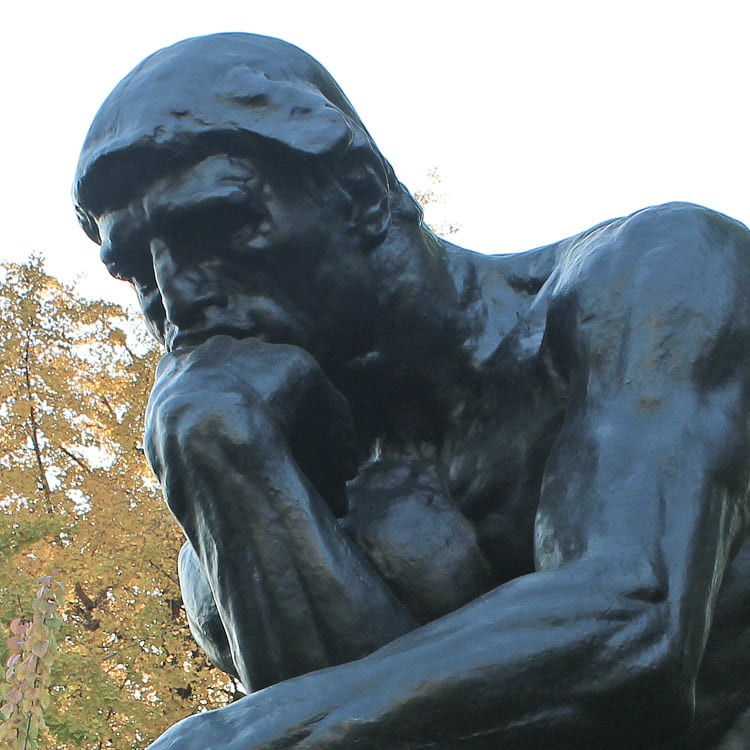

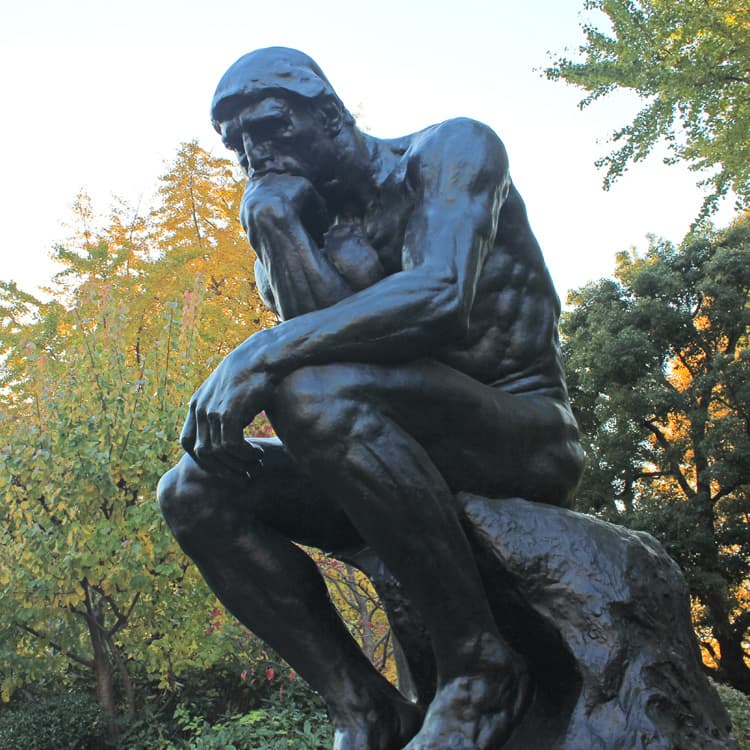

考える人を撮る

I took some pictures of “The Thinker”

2013年11月21日午後3時過ぎ、東京上野の国立西洋美術館のまえにある「近代彫刻の父」ロダンの代表作『考える人』を撮りました。

たくましい筋肉の存在感が、『考える人』の思考の強靱さを表現していると思います。 長時間集中して粘り強くひとつのことを考えぬく姿に見えます。

上京の目的は『さとりのシンクロニシティ』(ヒカルランド刊 2013)の著者である米国アリゾナ州セドナ在住の瞑想ティーチャー、プラサード&アルヴィナのセミナーに参加するためでした。セミナーが始まる1日まえに『考える人』に会ってきました。

ロダンの『考える人』は裸で考える。

どこどこ大学卒業とか、どこどこ会社の部長であるとか、もろもろの社会的地位や、妻や夫や親や長男といった立場や、日本人やアメリカ人や中国人やロシア人といった国籍や人種や宗教や、学校や家庭や社会で得た知識・教養といった衣装を脱いで考える。

肩書のない、ひとりの人間、虚飾をまとわない裸の人間として。

日常の雑事や仕事や娯楽や家族から離れ、ただひとり座る。

テレビや新聞やインターネットの情報から離れ、自分の思考に集中する。

装飾がほどこされた美しい椅子ではなく、飾り気のないごつごつした岩に座って考える。長時間座るには向いていないであろう岩の裸体に座る。

おのれひとりで考える。

誰の影響も受けたくない。

いっさいの知識や教養を排除したい。

だから書物にも頼らない。

先生にも誰にも頼らない。

命がけで根底からとことん考える。

おのれに向き合い、おのれを見つめ

おのれだけを頼りに考え抜く。

ロダンの「考える人」は、ひょっとしたらこんなことを考えているかも知れません。

いったい人生に意味はあるのか?

人生は無意味ではないのか?

自分はなぜ生まれてきたのか?

何のために生きているのか?

人生に意味があるなら

それはいったい何だろう?

幸せとは何か?

愛とは何か?

美とは何か?

神は存在するのか?

宇宙は何のために存在するのか?

宇宙の向こう側には何があるのか?

宇宙の巨大さと比較すると

私たちはコロナウイルスより小さい。

そんなに小さな私たちがなにゆえ

小さな仲間どおし憎しみあい

殺しあわなくてはならないのだろう?

小さなチリのような星の上に生きる

アリ以下の小さな菌、菌以下のウィルスが

なにゆえ殺しあわなくてはならないのだろう?

やはり神は存在しないのだろうか?

神がすべてを創造したというなら

何故こんなに愚かで暴力的な世界を創造したのだろう?

神は狂っているのだろうか?

どう考えてもおかしい。

さっぱりわからない。

いったい私は何者なのか?

何のために存在するのか?

世界は何のために存在するのか?

人はなぜ死ぬのか?

死んだらどうなるのか?

あの世はあるのか?

天国や地獄や極楽浄土はあるのか?

あるとしたら、どこにあるのだろう?

科学者・天文学者は、最新の電波望遠鏡を使っても見つけられなかった。

地獄も極楽も物質を超えた異次元の世界に存在するのだろうか?

望遠鏡では見えない異次元の世界とはいったい何だろう?

輪廻転生するのだろうか?

それとも完全に無くなってしまうのか?

何も残らないのか?

どんな生き方をしようと

結局すべて無になってしまうのか?

火葬場で焼かれて骨が残るだけ?

ただ元素に帰っていくのだろうか?

生きている人のアタマの記憶にしか残らないのだろうか?

では魂とか霊と呼ばれているものはいったい何だろう?

それは存在しないのだろうか?

イマジネーションに過ぎないのだろうか?

大脳が生み出すホログラフィー的な幻像なのだろうか?

脳細胞の電気化学的プロセスが魂であり霊なのだろうか?

脳死によって魂や霊も消滅するということだろうか?

それにしても・・・・・

ロダンの『考える人』は、ほお杖をついたこの前屈姿勢のせいで胸が圧迫され、きっと呼吸が浅くなっているに違いない。 肩がこったり頭痛があるかも知れない。ひょっとしたら便秘かも知れない。

便秘は万病のもとです。痔や肌荒れ、腹痛だけでなく、動脈硬化、糖尿病、大腸ガンの原因にもなる。イライラや精神的な不調や鬱をもたらすこともある。便秘を甘く見てはいけない。

試しにこの姿勢をまねてみると、長く続けるのは苦痛。明るい楽しいことは考えられない。事実、『考える人』は苦悶の表情を浮かべているように見える。長時間座るなら、この姿勢は止めた方がいい。

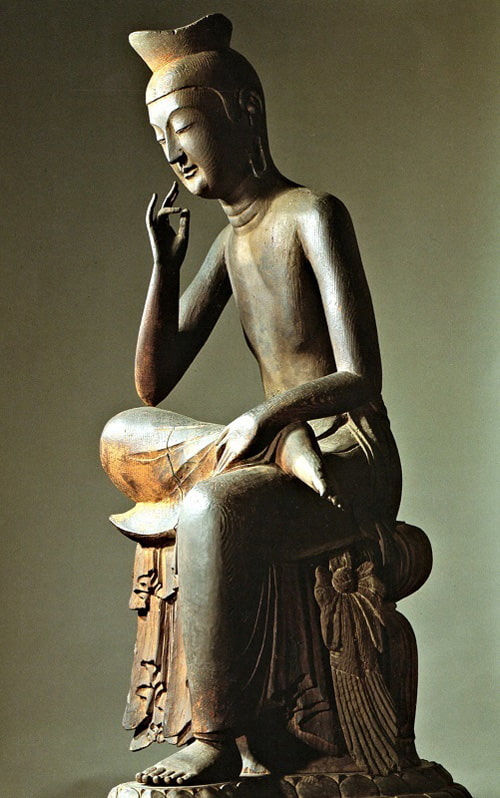

弥勒菩薩半跏思惟像

the Bodhisattva Maitreya sitting contemplatively

in the half-lotus position

この姿勢ならいいと思います。

「みろくぼさつ はんかしゆいぞう」・・・この菩薩像に会うために京都太秦(うずまさ)広隆寺を訪ねたのは、京都市立芸術大学美術学部西洋画科の画学生時代のことでした。[写真はWeb上に出まわっている著作権不明の絵葉書を使わせていただきます]

一本の赤松から掘り出した一木造(いちぼくづくり)なので、月日を経て木が歪んできて、少し前屈してしまったという。でも胸を圧迫するほどではありません。

右手は頭をささえてはいません。『考える人』の右手は頭をささえている。半跏思惟像の右手はほおに添えているだけ。これも月日を経て少しほおから離れたという。

右手の薬指と親指を合わせ、ほおに寄せる・・・・・仏像の手のポーズには、施無畏印(せむいいん)や禅定印(ぜんじょういん)や降魔印(ごうまいん)など多種ありますが、これは思惟印(しゆいいん)または思惟手(しゆいしゅ)という印。

「印」はインド古典語サンスクリットの「ムドラー」が語源。手のポーズを変えることで、目に見えない微細なエネルギーの流れが変わり、意識が変わり、人生が変わり、社会が変わり、世界が変わるという。

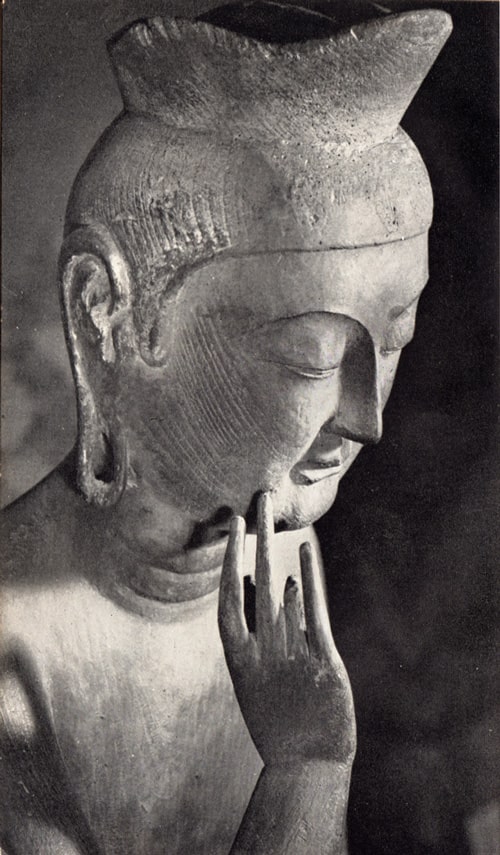

高校3年生の3学期のとき、ふと父の本棚から古い本を手にとったんです。京都新聞社編集局編集『京都の仏像』(河出新書 昭和31年6月20日 第10刷発行)です。

この本の扉にあったのが上のモノクロ写真でした。このとき広隆寺の『弥勒菩薩半跏思惟像』を初めて知りました。

私は小学校2年生のときから京都市立絵画専門学校(私の卒業校の前身)の洋画科出身の中島先生の絵画教室に通い、小学校4年からは油彩画を教えていただきました。

高校生のときは美大・芸大受験生むけの実技を学ぶために美術研究所に通いました。主宰する宮崎先生も同校出身でした。私は尊敬する先生の母校である京都芸大をめざしていました。

その大学受験まじかの高校3年3学期に、まったく受験勉強とは関係のない『京都の仏像』を手に取って、受験とは関係のない『弥勒菩薩半跏思惟像』に感動することになってしまったんです。

ずっと西洋美術に惹かれ、西洋美術を学んできたせいもあってか、日本そして東洋の伝統美術・伝統文化についてひどく無知でした。無知だということさえ気づいていなかった。

そもそも「弥勒菩薩」って何? この本に掲載されている観音菩薩、阿弥陀如来、愛染明王・・・みんなわからない。菩薩? 如来? 明王? いったい何がどう違うのだろう?

歴史的登場人物であるゴータマ・ブッダとのご関係はどうなっているのだろう? 京都市生まれで、子供のころから色んな仏像を見たはずなのに、自分が生まれた地の文化について、とことん無知であることを思い知りました。

軽視というか、価値ないもの、つまらないものと思っていたかも知れません。 欧米の芸術や文学・哲学・科学ばかりが優れ、重要だと決めつけていたかも知れない。そのことに気がつきました。

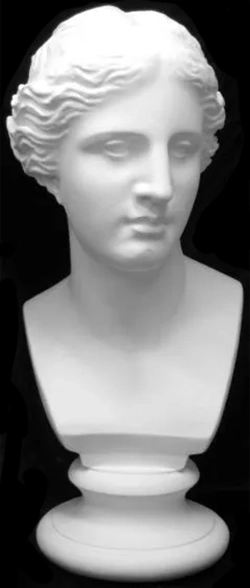

芸大受験の実技科目のなかに石膏デッサンもあって、例えば『ミロのヴィーナス』の頭部等、石膏像を描くことで古代ギリシャ彫刻というものをじっくり観察していたと思います。

西洋の美術については画集も持っていたし、美術館でもたくさん見てきましたが、京都新聞社編集局編集『京都の仏像』で紹介されている仏像のほとんどは初めて見るものばかりでした。

冒頭の『弥勒菩薩半跏思惟像』のモノクロ写真こそオフセット印刷ですが、残りすべての写真は時代遅れの凸版印刷であるために不鮮明です。それなのに、どの仏像もなぜか心に響きました。

大学試験まじかの私が夢中になって読むべき本ではなかったんですが、楽しくない受験勉強に疲れ、精神的にも不安定な状況だったからこそ、京都の仏像たちがことさら心に刺さったのかも知れません。

特に『弥勒菩薩半跏思惟像』が、たいそう美しくて気高いと感じ、高校の図書室でもっといい写真を見つけました。たぶん土門拳の写真だったと思います。

レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザの微笑」より神秘的かも知れない。ロダンの『考える人』より深い何かが表現されている、私が知らない精神的な深みがあると思いました。

このときから『弥勒菩薩半跏思惟像』と『モナリザ』と『考える人』を対比する視点を持ちました。それが私の人生の「公案」になりました。それをまだやっているということです。今書いているこれです。

あとでこの弥勒菩薩像が「東洋のモナリザ」と呼ばれたり、亀井勝一郎が『大和古寺風物誌』のなかで、奈良・中宮寺の弥勒菩薩像とロダンの『考える人』を対比していることを知りました。

思惟(しい) vs 思惟(しゆい)

思惟(Shi-i) vs 思惟(Shi-yui)

ロダン(1840-1917)の『考える人』の制作年代は1881年~1882年。約140年前の作。

広隆寺『弥勒菩薩半跏思惟像』の制作年代は飛鳥時代(7世紀前半)。約1400年前の作。作者の名前は伝わっていない。

『考える人』は約140年前、『弥勒菩薩半跏思惟像』は約1400年前。ゼロがひとつ多い。が、『弥勒菩薩半跏思惟像』が劣っているとは言えません。「進歩史観」が通用しない。『ミロのヴィーナス』にいたっては約2100年前の作。

ともかく『考える人』と『弥勒菩薩半跏思惟像』は、制作年代が約1300年も離れています。生まれた場所も遠く離れており、『考える人』はユーラシア大陸の西の端に位置するフランス。『弥勒菩薩半跏思惟像』はユーラシア大陸の極東(朝鮮半島説と日本説がある)。

共に「思惟」の姿。『弥勒菩薩半跏思惟像』の場合は「しゆい」と読む。漢字で書くと同じ「思惟」だけれど、「しい(Shi-i)」と「しゆい(Shi-yui)」は決定的に違う。

「しい」は深い思考を意味するから、ロダンの『考える人』は「しい」の姿だといえます。ところが『弥勒菩薩半跏思惟像』は、ロダンの『考える人』の「しい」とは違います。全く違います。「しゆい」であって「しい」ではありません。

それはどうでもいい言葉上の些末な違いではありません。人生と文明と地球の未来を左右する人間意識の重大な違いだと思います。が、その違いはあまり知られていません。

「しい」と「しゆい」は混同されている場合が多く、その違いを指摘する人も少ない。それゆえ「しい」と「しゆい」の違いを明らかにすることを、『考える人

vs 菩薩』の主要なテーマにしたいと思います。

アレクサンダー大王

Alexander the Great

↑古代ギリシャの小国マケドニアの若き王、アレクサンダー大王(アレクサンドロス3世/紀元前356 - 323)がペルシャ軍と戦う姿を描いたモザイク画(部分)。[Unknown

author, Public domain, via Wikimedia commons]

教科書にも載っているこのアレクサンダー大王のモザイク画は紀元前150 ~ 紀元前100年頃の制作と推定されています。それって、ちょうどミロのヴィーナスが制作された頃です。

紀元79年のヴェスヴィオ噴火の火砕流によって一夜にして古代ローマ帝国の都市ポンペイは地下に埋もれ、このモザイク画も1831年に発見されるまで長く眠っていた。

実はミロのヴィーナスも地下に長く眠っていました。当時オスマン帝国領だったエーゲ海のミロス島(現ギリシャ領)の農夫が、畑を耕しているとき発見したのが1820年。

愛と美の女神は、戦乱や地震や都市の荒廃によって埋もれたという。

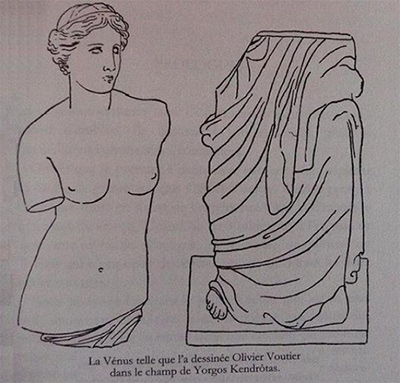

↑そのとき農夫は、初めに畑のなかに2個の石を見つけた。考古学に興味を持っていた若いフランス人船乗りのオリヴィエ・ヴーティエがこの発見を目撃し、農夫に掘り続けるよう勧めました。そうして姿を現したのが、世界で最も有名になるヴィーナス像だった。

上のスケッチはヴーティエが描いた。掘り出されたとき、上半身と下半身が分離していました。当時のフランス大使がこれを買いとり、ルイ18世に献上し、ルーブル美術館で修復されました。

アレクサンダー大王のモザイク画とミロのヴィーナス像・・・同時代に作られたものが共に長いあいだ地下に眠り、また同時代に地上に現れ脚光を浴びる・・・それは歴史の偶然でしょうか? それとも歴史の必然なのでしょうか?

さて、『考える人』の作者ロダンは、古代ギリシャの彫刻家ペイディアス(紀元前490頃 - 430頃)と、ルネサンスの巨匠ミケランジェロ(1475

- 1564)を師と仰いで独学しました。

ペイディアスとは約2100年の隔たりがあり、ミケランジェロとは約350年の隔たりがあります。直接の弟子にはなれないけれど、その人を師として敬愛し学んだ。「私淑」(ししゅく)といいます。

ロダンが愛したミケランジェロは、古代ギリシャの偉大な彫刻芸術をよみがえらせ、あらたな息吹をふきこんだ。古代ギリシャ文明→イタリアルネサンス→ロダンという流れがあり、ロダンの『考える人』の源流は古代ギリシャ彫刻だった。

アレクサンダー大王は32歳で早逝するまで侵略戦争にあけくれ、 ギリシャ、メソポタミア、エジプト、ペルシャ、インド北西部に広がる大帝国を築きました。

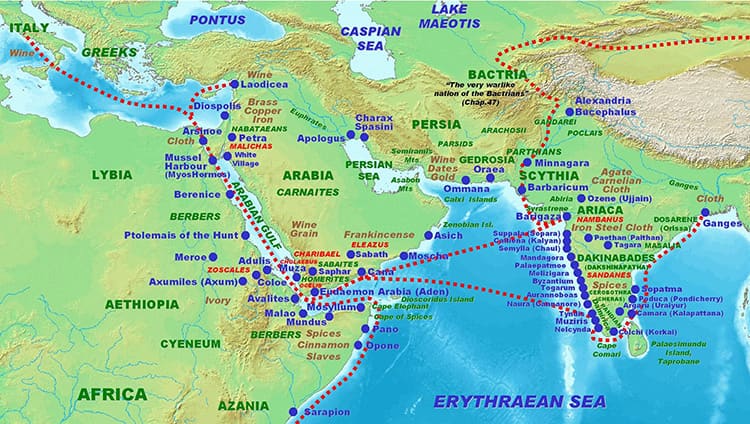

↑紀元前 323 年頃のアレクサンダー大王の帝国が最大規模であったときの地図。[Generic Mapping Tools, CC BY-SA

3.0 , via Wikimedia Commons]

アレクサンダー大王の遠征がインド北西部まで達し、その地域にギリシャ文明をもたらしたことが影響して、仏教が広まっていたガンダーラ地方(現パキスタン・アフガニスタン)で仏像が誕生することになりました。

偉大な神像彫刻を生み出してきた古代ギリシャ文明と古代インドの精神文明との出会いが、美しく瞑想的な仏像を生み出していった。

世界征服を夢見る若き英雄の野望が、ゴータマ・ブッダの瞑想やさとりの彫刻化に影響しているなんて、歴史の偶然、歴史の皮肉、歴史の摩訶不思議なのでしょうか? それとも

何らかのスピリチャルな必然が隠されているのでしょうか? 不思議なロゴスが秘められているのでしょうか?

ギリシャ仏教美術

Greco-Buddhist Art

↑紀元1世紀~紀元2世紀頃制作のガンダーラ仏。[ 東京国立博物館蔵, Public domain, via Wikimedia Commons]

日本は「ガンダーラ美術」といいます。欧米は「ギリシャ仏教美術」(グレコ・ブッディスト・アート)という。インドや韓国も「ガンダーラ美術」といいますが、中国は「希臘式佛教藝術」(ギリシャ式仏教芸術)と呼ぶようです。

ガンダーラ仏の制作は、1世紀後半から2世紀初頭に始まったとされる。イタリアの古代都市ポンペイが火山の噴火で地中に埋まったのが1世紀後半(紀元79年)です。

そして2世紀~3世紀頃、クシャーナ朝時代に多くのガンダーラ仏が生まれました。

ポンペイのヴェスヴィオ山の噴火とガンダーラ仏の開始がつながっているというような話、聞いたことも見たこともないんですが、 私はひそかに関係があると思っています。

火山の大爆発や大地震、洪水、気候変動、伝染病のパンデミックが、人の意識や文明に大きな影響をもたらすことが知られています。

ヴェスヴィオ山の噴火は、ナザレのイエスが十字架で亡くなってまだ50年が過ぎていない時期に起こりました。初期キリスト教の発展やグノーシス主義の発展にもつながっていると、ひそかに思っています。

新約聖書の成立時期が1世紀から2世紀とされており、ガンダーラ仏の開始とほぼ同時期です。シンクロニシティかも知れないと、私はひそかに思っています。

ポンペイとガンダーラは遠く離れているようですが、あれから約2000年後の現代を生きる私たちが思う以上に大きな交流がありました↓

↑[A. Maiuri, Public domain, via Wikimedia Commons]

1938年にポンペイ遺跡で発掘された象牙製のインドの女神像。写真は発見当時のもの。ナポリ国立考古学博物館によって、1世紀前半にインドで制作されたと推定されている。

当初はインドの女神ラクシュミーだと考えられていましたが、自然界の精霊ヤクシニ、もしくはヴィーナスとラクシュミーの混淆バージョンである可能性が高いとする研究もあります。

日本の吉祥天女のルーツが女神ラクシュミーです。日本仏教では、ヤクシニは「夜叉」または「薬叉女」と表記されます。鬼子母神のルーツもヤクシニです。

この女神像は、ポンペイの裕福な商人の所有物であったらしい。その家には豪華なインドの商品が所せましと並べられていた(Wikipedia英語版)。

火砕流によって地下に埋もれたおかげで、1世紀に制作されたインドの女神像は20世紀に復活できた。地上にあったら、キリスト教徒によって破壊されていました。

ローマ帝国はそのご一神教のキリスト教一色に染まったので、このようなインドの女神像は、あってはならない「偶像」として破壊されたに違いありません。ヴィーナス像ですら、破壊したぐらいですから。

↑[Uploadalt, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons] インド、タミル・ナードゥ州プドゥコッタイで発掘された古代ローマ時代の金貨。カリグラ(紀元37~41年)の金貨1枚とネロ(紀元54~68年)の金貨2枚。大英博物館所蔵。

現代では通貨として金貨を使う国は世界中どこにもありませんが、この時代のローマ人は金貨や銀貨を使って絹や香辛料、真珠、ダイヤモンド、エキゾティックなインドグッズを購入していました。

↑[PHGCOM, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

ローマ帝国がエジプトを支配してからは、インドに行くのに海路を利用できるようになり、古代ローマとインドが近くなった。そこからの道のりはまだまだ遠いけれど、中国、朝鮮、そして日本へとつながっていく。

ガンダーラ美術はユーラシア大陸の広大なエリア、古代ギリシャ、ローマ、シリア、ペルシャ、インドの文化スタイルが融合しています。 そのような文化・芸術・宗教の融合・混淆を「シンクレティズム

」(Syncretism)といいます。

日本文明は縄文、神道、仏教、道教、儒教が融合・混淆しています。16世紀に西洋文明やキリスト教も少し混ざりました。

明治維新後は西洋文明の圧倒的な影響を受け、大東亜戦争敗戦後はアメリカ合衆国の植民地にされたといっていいほどの影響を受けています。日本は、ものすごいシンクレティズムの国です。

ゴータマ・ブッダは、紀元前563年または480年頃に生まれ、紀元前483年または紀元前400年頃に亡くなったとされる。ソクラテスと同世代か、それより少し前の人だったという。

日本に伝わった大乗仏教は、歴史的登場人物であるゴータマ・ブッダが肉声で語った教えというより、多様な文化・芸術・宗教・哲学・風俗・習慣のシンクレティズムであるといえます。

インド発祥のヒンドゥ教やタントラが混交しているのは当然として、中央アジアで、ゾロアスター教、ミトラ教(ミスラ教)、マニ教、ユダヤ教、キリスト教、グノーシス主義や古代ギリシャ文明、古代ローマ文明が混淆し、中国で道教(タオイズム)や儒教と混淆し、日本に伝わると日本古来の神道と混淆していきます。

ガンダーラで生まれた仏像はその周辺だけでなく、シルクロード経由で各地の精神文化や美学の影響を受けながら変容していき、長い時の流れを経て京都広隆寺の『弥勒菩薩半跏思惟像』が生まれることになりました。

共に「思惟」の姿というだけで何のつながりもないように見える『考える人』と『弥勒菩薩半跏思惟像』ですが、共通のルーツがあったんです。それは偉大な神像彫刻を生み出してきた古代ギリシャ美術でした。

アリストテレス

Aristotelēs

↑アリストテレス(紀元前384 - 322)像。[Public domain, via Wikimedia Commons] アレクサンダー大王の専属彫刻家であったリュシッポス( 紀元前

390 - 紀元前300)が制作したブロンズ製オリジナルのローマ時代の複製。

↑リュシッポスが制作したアレクサンダー大王像のローマ時代の複製。[Sting, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons

]

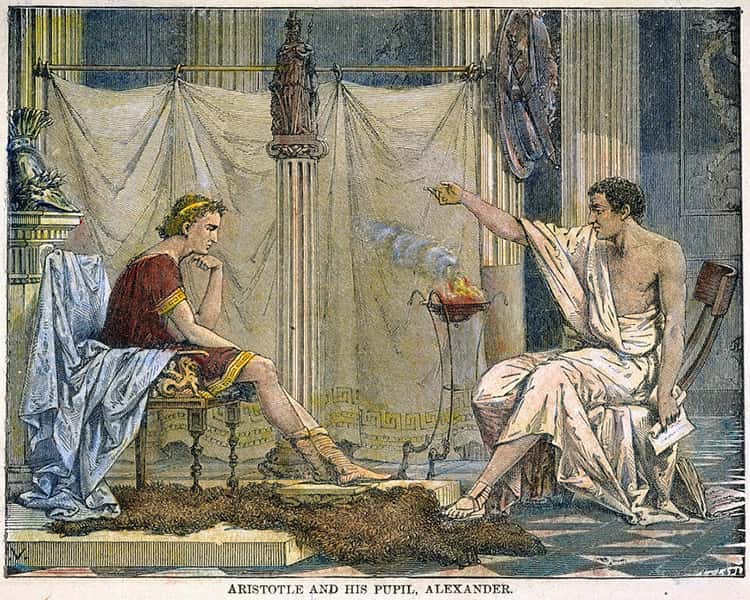

アリストテレスはアレクサンダー大王の家庭教師でした。お父さんであるマケドニア王ピリッポス2世が王子の教育のために招いた。「ピリッポス2世から生を受けたが、高貴に生きることはアリストテレスから学んだ」と大王は言ったという。

アレクサンダーが20歳のときピリッポス2世が暗殺され、その若さで王位についた。アリストテレスは東方遠征中のアレクサンダーの要請で『王道論』と『植民論』を書き送ったといわれる。ふたりの交流はアレクサンダー大王が32歳で亡くなるまで続いた。

西洋の精神文化・・・哲学、科学、神学に巨大な影響を与え、「万学の祖」と呼ばれるアリストレスが師であった。そのようなアレクサンダー大王はただの征服者ではなかった。

↑「アレクサンダーを教えるアリストテレス」フランスのイラストレーター、シャルル・ラプランテ によるエッチング(パリ、1866年)。[Charles

Laplante, Public domain, via Wikimedia Commons] 本の挿絵として描かれた想像画。

アレクサンダーの師であったアリストレスの師はプラトン(紀元前427 - 紀元前347)。プラトンの師はソクラテス(紀元前470頃 – 紀元前399)でした。ソクラテス→プラトン→アリストテレス→アレクサンダー大王という途方もない継承があります。

ただしソクラテス、プラトンが形而上学的(Metaphysical)であったのに対してアリストテレスは、現在ではサイエンスの分野である天文学、物理学、生物学、動物学、発生学、気象学、のほか、

心理学、倫理学、詩学、修辞学、論理学、政治学なども研究対象としました。

深い思考、思惟に耽溺することによって、しばしば非活動的になったり、非現実的になったり、観念的・思弁的になり過ぎたり、世間離れすることがありますが、アリストテレスは目に見える現実世界の「観察」

を重視しました。

だからアレクサンダーの師になれたのだと思います。ソクラテスやプラトンは、かなり浮世離れしていると思いますが、アリストテレスは地上的・現実的です。

月食のときに地球の黒く丸い影が映る。アリストテレスはそれを見て地球が丸いということに気づいたという。また、異なる場所で星の見え方が違うことも地球球体説につながったという。

非常に知的で明晰な頭脳をお持ちだと思います。科学的思考の源流というか、「科学の祖」と言われるだけのことはあると思います。

お月さんでウサギがもちつきしている、みたいなものの見方・考え方とは正反対。 私はお月さんのウサギを長らく信じていました。サンタクロースのことも小学3年まで信じていたんです。

↑[The Night Before Christmas. MOORE, Clement (C) Raphael Tuck & Sons,

Ltd, 1898]

クラスメイトたちが「サンタクロースなんていないんだぞ。香山君はまだそんなことを信じているのかよ」と馬鹿にした。で、それを確かめるためにその子たちを家に呼びました。

「みんなサンタクロースがいないと言うけれど、本当はどうなのか?」と母を問いつめた。すると母は言った。「みんなの家には来ないかも知れないけれど、うちにはサンタクロースがやって来る」。友人たちはあきれてポカーンとしていた。

クリスマスの日、サンタさんの姿を確かめるために今夜は眠らないと親に宣言しました。朝まで起きているつもりだったけれど、いつのまにか寝てしまい、目をさますと枕もとにサンタの長靴と何かプレゼントが置いてあった。

うれしかったけれどその朝、何となく気がついた。うちにはサンタさんが通れるような大きい煙突がない。当時のガス炊きの風呂の焚口から煙突が伸びてはいるけれど、それは誰かが通れるような直径ではない。こうして親がサンタクロースだということが、何となくわかってきた。

それまでサンタさんが、いるかいないかなんて考えたこともなかった。「懐疑」から考察が始まり、真相を知った。 サンタクロースの存在を懐疑する・・・これが私の人生初めての「考察」だったかも知れない。

↑[難字訓蒙圖彙(国文学研究資料館所蔵),Public domain, 国書データベース]

母が聞かせてくれた魅惑的なおとぎ話や怪談の世界が、実は現実ではなかったということを知っていく・・・それが人間の成長というものでしょうか? おとなになっていくことなんでしょうか?

それは私にも「楽園追放」の年齢がやってきたということでしょうか? 月でウサギがモチついているなんて、そんな夢の世界でまどろんでいることは許されないということでしょうか?

ものごとを急いでテキパキこなし、時間通りにやりとげる。みんなと協調して、みんなと同じでなくてはならないことを学ぶ。先生には逆らわない。いい点数がとれるよう暗記にはげむ。努力しないと、ひどい点数をいただくことになる。

その点数によって人間が5段階に分別され、点数の低い人間は最低の人間として分類され、高い点数をとる人間は、高い地位につくことができ、高収入が得られるという。

それは「楽園喪失」のざらざらとした現実世界であり、それから長い長い年月、牢獄みたいな狭い教室に閉じ込められて、狭い机、椅子に座らされて無味乾燥な知識を押しつけられる「失楽園」の日々が続く。

丸い球体の上で暮らしているのだと学校で教わったとき、不思議な気持ちになった。ええつ!? そんな馬鹿な! 丸かったらすべり落ちてしまうじゃないか、海の水がこぼれるじゃないかと思った。

地球が丸いと先生が言ったけれど、どうにもわからないと母に言った。すると母もわからないと言った。

[Kobe City Museum, Public domain, via Wikimedia Commons]

あとの章で話題にしますイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエル(1506 - 1552)は、キリスト教を布教するために日本にやって来たけれど、地球が丸いことも日本人に伝えました。

日本に来てザビエルは驚いた。日本人は神のことよりもまず「地球は丸いのか」といったこと、地球、星、宇宙のことを聞きたがり、たえず質問してくる。

ザビエルが日本から去って、アジア布教のセンターであるポルトガル領インド(植民地)に戻って書いた手紙(1552年1月29日)のなかに、次のような文言があります↓

日本人は、理性によって導かれ、哲学や自然学(Philosophia naturalis)に深い関心を抱く。 彼らの多くは、地球が球体であることや、星辰の運行について議論する。

彼らは学問を愛し、自然の事柄を熱心に探究する。

その判断は単なる伝承によらず、理性に基づいている。

当時の日本人は好奇心(探求心?)旺盛で、それはそれで自分たち(宣教師)たちに興味・関心を持つきっかけにはなるのでありがたい。がその半面、ザビエルたちは科学知識を教えるために日本にやって来たわけではない。

イエズス会の他の宣教師も「日本人が理屈好きで、形而上学・天文学・自然哲学の議論を好む」と報告しています。それはそれでありがたい。自分たちに興味をもってもらえるから。

が、信仰は知識や学問ではありません。知識や学問にもきりがありません。質問や議論にもきりがありません。

ナバラ王国(現スペイン領)の貴族出身であるザビエルは、宣教師であるまえに学識豊かな超エリートでした。19歳のとき、中世から続く名門パリ大学に留学、そのカレッジのひとつ聖バルバラ学院(サント・バルブ学寮)でアリストテレス哲学等、一般教養を学んでいます。

当時のパリ大学は神学と哲学の中心地であり、ヨーロッパ全土から優秀な学生が集まるエリート養成機関だったという。

ザビエルは学士号や修士号を取得後、パリ大学のカレッジのひとつドルマン=ボーヴェ学寮でアリストテレスの哲学を教えました。その柱は論理学、自然学、倫理学でした。地球が丸いというのは自然学の基礎知識であったわけです。

地球が丸いことを伝えるために日本にやって来たわけではないけれど、ザビエルは、問われたらちゃんと学問的に説明できる超インテリだった。

ソクラテス→プラトン→アリストテレス→アレクサンダー大王→ガンダーラという流れがあるように、ソクラテス→プラトン→アリストテレス+キリスト教→ザビエル→日本という流れがあった。

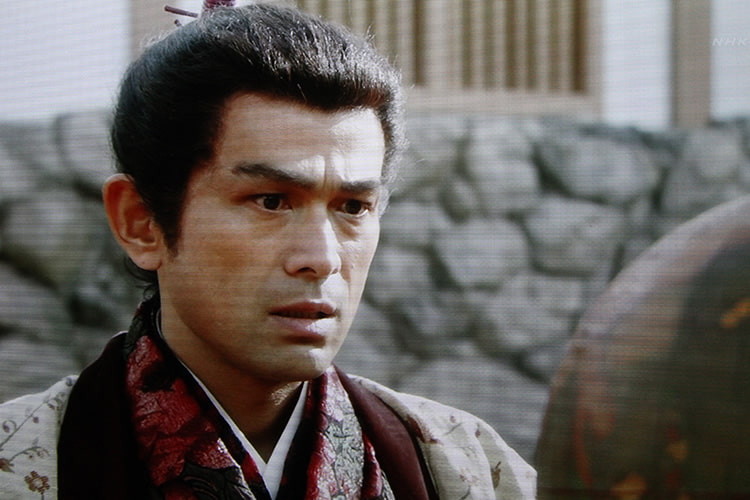

↑2014/05/04 2014年度のNHK大河ドラマは『軍師官兵衛』でした。イエズス会宣教師ルイス・フロイス(1532 - 1597)は織田信長(1534

- 1582)に地球儀をプレゼントしました。

上のシーンは、イエズス会宣教師のアレッサンドロ・ヴァリニャーノ(1539 - 1606)が地球儀を使って、自分たちがやってきた航路を示しているところ。

左下が織田信長。右端がキリシタン大名の高山右近(1552 - 1615)。

日本にやってきた航路を説明されて、信長は感動し宣教師に敬意を表した。地球が丸いこともすぐに理解した。やはり信長すごい。すぐに理解できることではないと思う。特に私の場合は。

主人公・黒田官兵衛(1546 - 1604)の出生地は、私の母の出生地と同じ兵庫県姫路でした。母はNHK大河ドラマが始まった時代からこの番組をずっと楽しんできたので、認知症が進行してはいましたがこれも喜んで見ていました。

私は『考える人 vs 菩薩』を書くうえで刺激になることが多く、ドラマの舞台になった場所を訪ねるつもりでした。その年、プラサードの瞑想会に参加するために全く久々に関西に行ったとき、ついでに関西空港近くの兵庫県伊丹市の有岡城址を訪ねました。

官兵衛は有岡城の光が入らない地下牢に1年半も幽閉され、それがもとで足を悪くしたのでした。城作りの名人と言われた官兵衛が築いた大分県中津城にも行く計画を立てていました。

私たちが住んでいる同じ大分県の中津市だけど、 少し遠いので一泊か二泊して、中津城に登って、中津藩の下級藩士出身の福沢諭吉(1835 - 1901)のゆかりの場所も訪ねたり、『ターヘルアナトミア』の翻訳者のひとりで中津藩の藩医だった前野良沢(りょうたく 1723

- 1803)ゆかりの地を訪ねる旅にしたいと考えていました。

当時は柴犬アミや猫のラティ、ウリ、ミカもいたので、それ以上は家をあけられなかった。 柴犬アミの名前の由来は阿弥陀如来の「阿弥」。猫たちの名前の由来は、エンジェルの「ラティエル」「ウリエル」「ミカエル」でした。

↑ヴァリニャーノ神父は、太平洋に浮かぶこんな小さな島を指した。これが日本の国だと言いました。

↑驚きますよね。日本がいかに小さな島国であるか、人間がいかに小さな存在であるか、信長は思い知った。高山右近のようなキリシタン大名はすでに宣教師たちから教えられていたでしょう。だからクリスチャンになった。

大変なカルチャーショックだったと思います。自分たちは「井の中の蛙」いや「井の中のウイルス」だった。信長は、こんな小さな島のなかで仲間どうしで殺しあいしてるのってアホやなあ、とは思わなかったのでしょうか?

信長のことはあとの章で話題にするとして、思うにアリストテレスは今でいう文系の哲学者というより、理系タイプの頭脳を持つ人だったのでしょう。だから文系のプラトンについていけない、というか資質が違っていた。ただし古代文明のあの時代、哲学と科学は分離していない。

実はニュートン(1642 - 1727)の時代だって現代ほど哲学と科学は分離していなかった。ニュートンは自分のやっていることを「自然哲学」だと思っていました。むしろ「自然神学」だと考えていた。

教科書ではニュートンは「近代科学の父」として、宗教や形而上学を切り捨てた現代的な科学者であるかのように書いていますが、それは「真っ赤なウソ」です。彼は科学よりも、神学や錬金術の研究に情熱を注いでいます。

数万ページにおよぶ未刊行の神学的手稿が残されており、世の終わりについての記述もあります。ニュートンは「世の終わりは2060年以前には来ない」と書いています。彼のことはあとの章で話題にします。

さて、アリストテレスはミツバチや鳥やトカゲも観察しています。約60種類の昆虫、約120種類の魚等、約500種の動物について記述している。それはすごいと思います。生物好きの私としては、そこに注目したいと思います。ソクラテスもプラトンもそんなこと、やりそうにありません。

ただしファーブル(1823 - 1915)やシートン(1860 - 1946)とは違う。アリストテレスはたくさんの動物を解剖しました。生体の生命システムとかメカニズムを分析・解明したい、そういう目で生物を見ていたのでしょう。

だから「生物学の祖」であり「万学の祖」です。

そして彼は著書『政治学』のなかで「動物は人間のために存在する」と書きました↓

植物は動物のために存在し、動物は人間のために存在する。 家畜は人間の役立ちや食料のために、野生動物は(すべて、あるいは大部分が)食料や、衣服・道具など生活に必要なものをもたらすためにある。

「動物は人間のために存在する」は「仮説」「仮定」「想定」」というのならわかるけど、これだけ断言されると、「科学」とか「学」というより「ドグマ」(教義・教条)じゃないかと言いたくなります。「科学の祖」と讃えられる人の言うことではないと思います。

↑2021/05/21 庭で栽培しているハーブのマロウの花に吸蜜に来たニホンミツバチ。マロウの花粉がいっぱいくっついています。多くの花の花粉は黄色ですが、マロウの花粉は少しピンクがかった白。

私や妻にとって、生物は家族や友人です。東京生まれ東京育ちの妻は小学校のとき、学校の帰りに小鳥屋さんに寄って帰るのが楽しみだった。子供のころから小鳥が大好きで、文鳥、カナリア、インコ、ジュウシマツ、いろんな小鳥をヒナから育てて可愛がった。今も野鳥のことが大好きだし、野鳥も妻のそばに寄ってきたりします。

私は中学生のとき、竹内先生という生物の先生に出会って、画家をめざすのはやめて生物学に進もうかと迷うほど、先生に魅せられました。休日、竹内先生に連れられて、少数の希望者と一緒にサンショウウオを探しに行ったり、カキ貝の化石を掘りに行きました。私は夢中になりました。

けれど高校の生物には失望しました。私は分子式なんて興味ない。化学成分なんて興味ない。というかそれは試験のための勉強に過ぎないと思った。私は単に生き物が好きで、好きな生き物のことをもっと知りたいだけなのに・・・

好きな女のひとのことをもっと知りたい、一緒にいたいと思う気持ちと一緒です。心ひかれる女のひとを解剖したり分析したり研究材料にしたいわけではありません。

エンジェルファームを設立してからは、猫、犬、ウサギ、ニワトリ、チャボ、ウズラ、アイガモ、金魚たち、たくさんの動物家族と暮らしました。彼らは本当に大切な家族でした。

今はもう飼っている動物はいませんが、ここに暮らしている多様な野鳥やヤモリ、イモリ、トカゲ、カナヘビたち、ミツバチ、マルハナバチたち、バッタ、蝶・・・多様な昆虫たちのことを大切に思っています。

解剖してみようかな、というようなこと考えたこともありません。私たちの家族写真はここにアップしています↓

もちろん科学の進歩や科学技術の進歩は必要だから、アリストテレスのような科学的な目で生物を知的に分析・研究することが必要だと思います。今使っているパソコンやインターネットも、そのような科学の進歩、科学技術から生まれた。それは大変な恩恵です。

そのように科学の進歩、科学技術の進歩はすごいことになっている。が、そのわりには、人間の心はお粗末だと思いませんか?

核を搭載したミサイルを開発するには、ものすごく優秀な頭脳が必要だと思います。5種類に選別された人間のうち、最高クラスの人々、そのなかでも特に優れた科学者が知恵をしぼって、研究に研究を重ねて開発してきたんでしょう。

けれど核兵器を持つ国家のトップが「核の脅し」をする様子、その顔つき、しゃべり方を見て、何かおかしいと思いませんか? まわりの側近のかた、部下のかたの表情や話し方を見て、何かおかしいと思いませんか? この現代に、国家のリーダーとして君臨している偉い人たちのことです。

私は結局、画家になれなかったけれど、画家になるためのデッサンやクロッキー等、膨大な訓練を積んだので今も絵を描くひとの眼を持っていると、自分では思っています。

自画像を含め、顔の絵もたくさん描きました。メイクアップスクールで顔の描き方だけを教えたこともありました。そういう眼で見て、やっぱりおかしいと思います。

ひとつ間違うと、核戦争になりかねない、第三次世界大戦になってしまうかも知れないのに、誰もその戦争をとめられない。そんなことより芸能人の不倫ネタや政治家の下品ネタでゲラゲラ笑ったり・・・何かがおかしい。

アリストテレスは昆虫や動物のことが大好きな人であったとは思えない。生き物を愛でるとかかわいいと感じる人ではなく、並外れた知的探求心があって、研究対象として客観的な冷静な目で観察している、それはつまり科学的態度というものだと思います。

彼の眼は、「生体解剖の先駆者」と言われるデカルト(1596 - 1650)が動物を見る眼に近いと思います。生体解剖って、生きたまま解剖することです。麻酔技術のなかった時代に犬やウサギを生きたまま解剖して、生きて鼓動する心臓を観察しました。

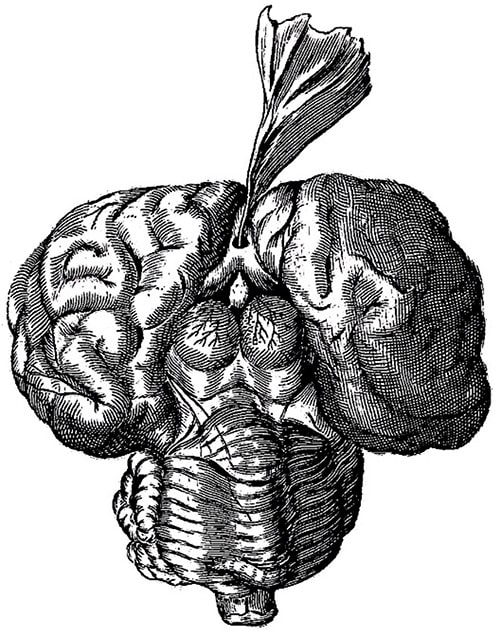

↑デカルト著『人間論』に掲載されているヤギの脳。

彼はこんなことを書いています↓

様々な動物の頭部を解剖して、想像力や記憶の仕組みを説明したい(メルセンヌ宛書簡 1632)

過去 11 年間、解剖に多くの時間をついやした(1639)

冬の間アムステルダムでほぼ毎日屠殺場に通い、解剖に使う動物の部位を分けてもらった( 1639)

動物を、時計やからくり人形のように、私たちの役に立てるために利用し、その肉を食べるために殺すことには、何の支障もない(ニューカッスル侯宛書簡 1646)

デカルトの探求心はすごい。ものすごい探求心です。11年も動物解剖に多くの時間をついやした。ある年の冬は毎日屠殺場に通った。

私たちの場合は、柴犬や猫やウサギをかわいがっていた、気がつくと11年が過ぎ去っていた。それからまた気がつくと11年が過ぎ去っていた、そんな感じです。

かわいがった動物たちの顔、しぐさを懐かしく思い出します。アミ、ミロク、ビッチ、ラティ、ウリ、ミカ、マル、ルンルン、モモ・・・

「想像力や記憶」の仕組みを解明するために、動物の脳を解剖するなんて、私たちには考えられない。解剖したって、そんなことわかるわけがないと思う。でも科学はそういう方向で脳の研究を進めていくことで、今はもっと詳細に脳の働きがわかるようになってきた。

動物を「時計やからくり人形」のように考えたデカルトたちの驚くべき探求心が、現代の科学の発展につながっていった。思考や理性を重視したことの成果だと思います。

でも動物は思考や理性を持たない機械みたいなモノだから、人間が好きにしていいんだよみたいな考え方には、子犬を見て「わあカワイイ!」みたいな感動とか、生命に対する畏敬の念が感じられません。

ものすごくアタマのいい人なんでしょうが、おつきあいしたくない。デカルトこそ、君たちのような馬鹿たちは相手にしないとおっしゃるでしょう。私の妻があの時代にタイムスリップしたら、彼のことを特に嫌ったと思います。

妻は、かわいがっている動物たちが、彼につかまって解剖されないように警戒すると思う。デカルトは人体解剖にも立ち合っていますが、彼はそういう目で妻のことを見るかも知れない。

君のような愚か者は、科学の発展のために生体解剖しても罪ではないとおっしゃるかも。デカルトはアリストテレス学説を批判したけれど、おふたりはよく似ていると思う。

ともかくアリストテレスの観察は森羅万象に及び、アリストテレスの観察家としての視野の広さや、理性的で科学的な観察眼がアレクサンダー大王に影響し、大王の戦術・戦略にも生かされたのだろうとひそかに想像します。

逍遥学派

Peripatetic school

イタリア・ルネサンスの巨匠ラファエロ(1483 - 1520)がバチカン宮殿に描いた『アテナイの学堂』 (1509 – 1510)。[Raphael,

Public domain, via Wikimedia Commons]

その中心にこの二人、年配のプラトン(左)と若いアリストテレスが描かれています。 プラトンは天を指さし、アリストテレスは地をさしている。二人の手のポーズは、彼らの考え方の違いを示しています。

プラトンは目のまえの現象の深奥にある「イデア」を重視し、感覚の世界を軽視しました。アリストテレスは目の前の現象を観察し、知的に分析・考察する。現実に対して科学的な見方、考え方を持つ人だった。だから師の観念的なイデア論は、いただけないと思った。

プラトンのモデルはラファエロが尊敬したレオナルド・ダ・ヴィンチ。レオナルドの絵に、左手をハートに当て、右手人差し指で天をさすポーズ(印:ムドラー)があります。その絵をラファエロは知っていた↓

『モナ・リザ』と同じく謎めいた微笑を浮かべる『洗礼者聖ヨハネ』(1513 -1516) [Leonardo da Vinci, Public

domain, via Wikimedia Commons]

ソクラテスもプラトンも歩きながら対話しレクチャーしたという。アリストテレスもまた歩きながら対話しレクチャーしたので、アリストテレス派は「ペリパトス派」(Peripatetic

school)と呼ばれました。

「ペリパトス」は「散歩・そぞろ歩き」あるいはそれを行う「散歩道」のことを意味するという。明治時代、それを格調高く「逍遥学派」と訳した。「逍遥」といえば・・・

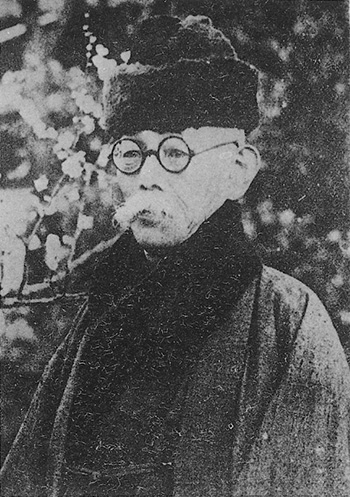

↑坪内逍遥。[Japanese book Kokushi Shozo Taisei, Public domain, via Wikimedia

Commons]

『シェークスピア全集』の翻訳をなした江戸時代末生まれの坪内逍遥(つぼうちしょうよう 1859 - 1935)は、“Ramble”(ランブル)の和訳の「逍遥」が気に入った。

慣れ親しんだ「荘子」の冒頭にある「逍遥遊篇」にもつうじる。坪内雄蔵(ゆうぞう)は、それを自分のペンネームにしました。

明治時代の文化人は江戸時代からの流れで漢学・漢文の教養があり、あらゆる分野で西洋の言葉を漢字熟語を使って和訳しました。和製漢語も数万語生み出しました。

現代の日本では“Ramble”が「逍遥」と訳されることはないでしょう。今の普通の英和辞典だと「ぶらぶら歩く」「あてもなく歩く」となっている。「とりとめなく語る」「とりとめなく書く」という意味でも使われる。何か「ランブル」の語感と「ぶらぶら」が似ている。

“Peripatetic school”の「逍遥学派」という訳、いかにも明治的な格調たかい訳語だと思います。

現代日本語で、もう少しくだけた訳語を選ぶとしたら、「散歩派」も選択肢になります。ただし「散歩派」では、「逍遥学派」のような高尚なイメージはありません。

散歩派

SANPO school

↑間水君の散歩派論文『内容は無いよう』に登場する本人。詩人の村上さんが主催する『CUSCUS No.8』(1990)からスキャン。 『内容は無いよう』のなかで彼はこう書いています。

毎日、宇宙に少しでも近い屋根で自分自身をパラボラアンテナに変身して、宇宙の声を聞いている。

間水君との出会いは1990年、桜が満開の大阪城公園でした。彼が書いた哲学論文をわたされて驚いた。 こんな不真面目なすっとぼけた哲学論文があるのだろうか?

思わずふきだしてしまうジョークやダジャレまで書いてあり衝撃を受けました。んー・・・さすが大阪の思想家だと思った。が、彼は自分のことを「散歩派」だと名のった。で、本職は間水神社の神主だと言う・・・が、それもジョークだった。

初対面だったけれど話がはずんだ。年齢も同じ32歳だった。ぜんぜん違う人生を歩んできたにもかかわらず、こうして出会えたことを喜んだ。花見酒が効いたせいかも知れないけれど。

自己紹介するのに出身校を言う人ではないんですが、私には初対面のとき、同志社大学哲学科の卒業生だと言った。私が京都芸大出身だと自己紹介したために、やむをえず学歴を言ったのだと思う。

どおりでやけに哲学に詳しい。ただ詳しいというのではない。私が問うどんな哲学者についても、彼独自のするどい視点、ユニークな視点があり、それは教科書的な知識や書物から得た薄っぺらな雑学なんかではなかった。

彼は「散歩派」を名のったけれど、アリストテレスやプラトンやソクラテスを尊敬していたわけではありません。 ニーチェ以外の哲学者には興味をなくているようにみえた。

というか哲学に対して失望し、冷笑的(Cynical/シニカル)ですらあった。それは間水君の人生の「問い」に答えてくれるものではなかった。自分からは哲学のことは、ほとんど話さなかった。

彼は自分の書く得体の知れない文章を「散歩派論文」と呼んだ。その論文を評価する人は非常に少なかった。が、私は途方もなく面白いと思ったんんです。

寄り道・道草・遠回りが多くて、分野がわからない、わけのわからないとりとめない与太話・・・ある意味今書いているこれも間水君の影響を受けた散歩派論文かも知れません。

とはいえ「散歩派」という言葉のルーツは、アリストテレス派つまりペリパトス派=逍遥学派=散歩派だった・・・って、そんなデタラメ、アリストテレスはぜったいに許さないだろうけど。

ディオゲネス

Diogenes

ラファエロの『アテナイの学堂』には古代ギリシャの哲学者と科学者等、アカデミック界のオールスター58人が描かれています。その中心にプラトンとアリストテレスがいて、何人もが二人を注目しています。近くにいるのは二人の弟子たちかも知れません。

ところが主役の二人に背を向けている人が二人あります。左下のヘラクレイトスと右下のディオゲネスです。特にディオゲネスはあまりにもヘン。ひとりだけ階段にだらしなく座っている。

ここで『アテナイの学堂』の全体像を見ておかないとイメージがつかめないかと思います。これです↓

格調高い大きな壁画(7m×5m)です。そのなかで一人だけヘンなオジサンが描かれています。ホームレスのかたの風情でもある。古代ギリシャを代表するお偉いさんたちを描いた大作のなかに、なぜホームレスのヘンなおじさんが?

おかしいと思いませんか? これがカトリックの聖地バチカンの聖堂の壁に描かれている。このメンバー全員、クリスチャンではないんです。「異教徒」たちの群れです。全員イエスが生まれるはるか前に活躍した古代ギリシャの偉人たちですから、異教徒であるのは当然ですが。

私たち日本人は神道がベースにあって、日本には八百万もの神さまがいらっしゃる。驚くべきことに米粒ひと粒ひと粒にも神がいらっしゃる。そこにラクシュミーやヴィーナスやブッダやデウスやアラーが加わっても大騒ぎすることではない。

でも一神教のキリスト教は他の神を認めない。異教をものすごく嫌うはず。教皇のおられるバチカンの聖堂に、なぜ異教徒の群れを描いた巨大な絵画があるのでしょう?

しかも描いたのは世紀の天才ラファエロ。なんでヘンなおじさんが登場するの? 美学的にもおかしいと思いませんか? 歩きながら対話するプラトンとアリストテレスの格調高い雰囲気と比べて、あまりにもヘン。

プラトンは自分が書いた立派な本『ティマイオス』、アリストテレスも装丁が立派な自著『ニコマコス倫理学』をたずさえています。が、ヘンなおじさんは薄っぺらな紙を見ている。老眼なのか、そうとう離して見ている。

この古代ギリシャ文明のアカデミック界のつどいに、たったひとり場違いな人がいて、にもかかわらず主役に近いところに陣取っている。 のけ者というには目立ちすぎ。目立つ位置にいるけれど、誰もこのかたのことを見ていない。

ディオゲネスって、いったい何者?

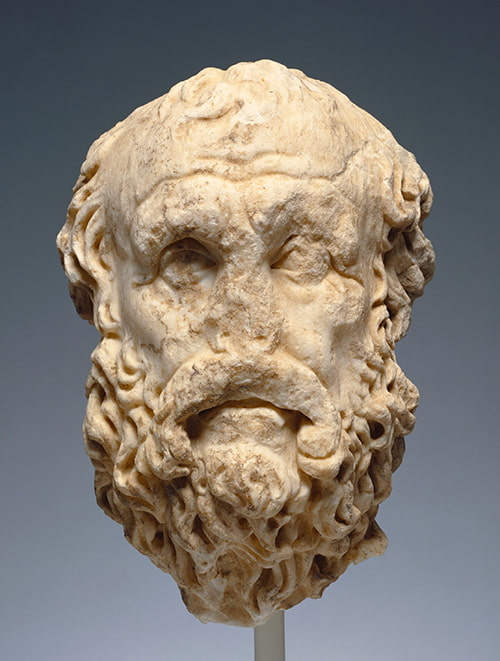

ディオゲネス像(2世紀後半、ローマ時代の制作)。[Getty museum, Public Domain CC0 1.0 Universal]

アレクサンダー大王の人生には、3人の哲学者が登場します。ただの征服者だったら、それはなかったと思います。この3名は、ただものではない。

「世界征服者」アレクサンダー(紀元前336 - 323)

「万学の祖」アリストテレス(紀元前384 - 322)

「犬儒派」ディオゲネス(紀元前412? - 323)

「懐疑主義の祖」ピュロン(紀元前360 - 270)

ディオゲネスは「キュニコス派」とか「キュニコス派哲学者」と呼ばれる。ギリシャ語“Kynikos”(キュニコス)は「犬のような」という意味です。英語の“Cynical”(シニカル

皮肉な・冷笑的な・嘲笑的な)はこの“Kynikos”が語源です。

英語では「キュニコス派」を“the Cynics”(シニックス)または“Cynicism”(シニシズム)という。日本では「犬儒派」「犬儒学派」と、例によって漢学的な和訳になっています。「儒」などという漢字が当てられると儒学を連想してしまう。

「儒」は、古い中国語では「道徳を教える者」「学者」「読書人」を意味するらしい。そういうイメージは、ホームレスのヘンなおじさんであるディオゲネスには全く似合わない。

ガリラヤのナザレのイエスが、そのキュニコス派的哲学者だったとする驚くべき学説があります。アメリカの新約聖書学者バートン・マック博士(1931

- 2022)の説です。

ガリラヤ地方の小さな村ナザレから徒歩1日しか離れていない町ガダラは、当時キュニコス派哲学の中心地でした。イエスはそのような精神風土のなかで育った・・・などと言うと、「神のひとり子」たるイエス=キリストを信仰する信者さんからは怒られると思いますが。

パレスティナのガリラヤ地方は、イエスが主に宣教した場所でしたが、1世紀のガリラヤはユダヤ教と古代ギリシャ・ローマ文明が衝突し混淆する、二つの文明の交錯地帯だった。

↑紀元1世紀ごろの世界地図。

左の緑色、地中海沿岸部の広いエリアがローマ帝国領になっています。パレスティナもローマ帝国領です。当然ユダヤ教と衝突します。

中国に仏教が伝わったのは、右の後漢時代、この紀元1世紀ごろです。そのとき日本は弥生時代でした。

お借りしたこの地図に3カ所黄色い丸を加えました。

・ローマ帝国の古代都市ポンペイ(ローマの南)

・西アジア、パテスティナ地方

・クシャーナ朝のガンダーラ地方

栄華を誇った古代都市ポンペイがヴェスヴィオ山の噴火で消えた。その時期、パレスティナ地方で新約聖書が成立していく。同時期、クシャーナ朝でガンダーラ仏が生まれていく。私はひそかにシンクロニシティだと思っています。

パレスティナでのシンクレティズムと、ガンダーラでのシンクレティズムは、共にアレクサンダー大王の遠征がきっかけでした。

ソクラテス→プラトン→アリストテレス→アレクサンダー大王+ユダヤ教+ナザレのイエス→新約聖書という流れがあります。

その流れを思えば、ローマのバチカンの聖堂に古代ギリシャの知識人たちが勢ぞろいする『アテナイの学堂』が描かれてもおかしくはありません。

「イエス」は、古代ギリシア語由来です。「Ἰησοῦς(Iēsous イエスス)」です。それはヘブライ語またはアラム語の「ヨシュア」の訳だった。

「キリスト」もギリシャ語由来です。「χριστός(Chrīstós クリストス)」です。ヘブライ語の「メシア」の訳です。

新約聖書はギリシャ語で書かれました。旧約聖書はヘブライ語やアラム語で書かれましたが、 新約聖書が書かれた当時の地中海域の公用語がキリシャ語だったから、ギリシャ語で書いたというんですが・・・

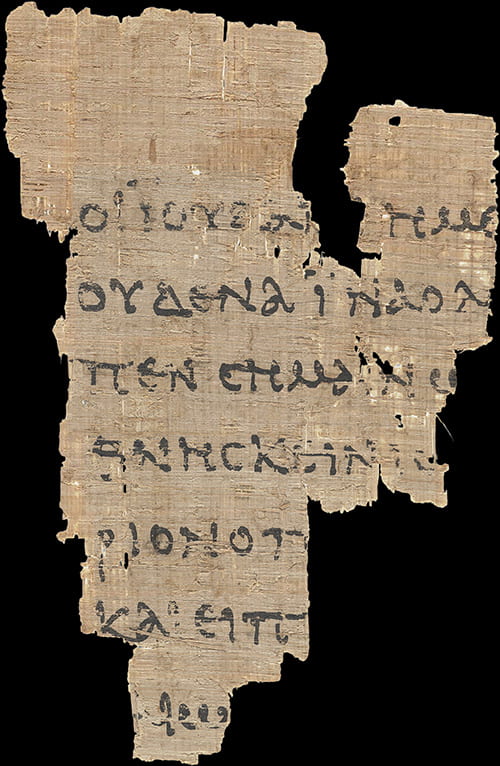

↑現存する最古の聖書断片(パピルス写本/ヨハネ福音書18)。西暦125年から175年のものだという。ギリシャ語で書かれています。

[See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons]

新約聖書はギリシャ語を話す人が、ギリシャ語を話す人のために書いたわけです。そうなると『ヨハネ福音書』の冒頭のように「初めにロゴスがあった。ロゴスは神と共にあった。ロゴスは神であった」というような文言になってしまう。

ロゴスは古代ギリシア哲学の概念「 λόγος logos=ロゴス」です。キリスト教の「神」の概念と古代ギリシャ哲学が混淆している。

それどころじゃない。「ロゴスは神であった」の「神」もまたギリシャ語Θεός(Theos=テオス)です。旧約聖書ではヘブライ語の「エロヒーム」や「ヤハウェ」でしたが、新約聖書では「テオス」になった。

テオスは、ギリシャ神話の神を意味する言葉です。それは日本神話の神と同様、多神教の神々をさす言葉でした。

英語の「神学 theology=セオロジー」の語源が、「Theos(神)=テオス」と「Logos=ロゴス」です。英語の「-logy(~学・~論)=ロジー」の語源が「Logos=ロゴス」。

神智学( Theosophy=テオソフィー)も「Theos(神)=テオス」とギリシャ語の「Sophia(智慧・叡智)=ソフィア」の組み合わせ。

そのご西ローマ帝国・カトリック教会の公用語がラテン語になったので、ギリシャ語の「テオス」 がラテン語の「デウス Deus」 になった。

そのラテン語「デウス」とギリシャ神話の最高神「ゼウス」、インド古典語サンスクリットで神を意味する「デーヴァ」は同語源。

もともと多神教の精神風土から生まれた古い起源を持つ言葉を、無理やり「唯一神」を意味する言葉にねじ曲げた、といったら言いすぎでしょうか?

1549年8月15日に日本に上陸したザビエルは、戦国時代の日本人にいきなり「デウス」を信じなさいと言ってもわからないだろうと思った。

通訳のアンジロウが「ダイニチ」といったら受け入れられると提案したのでそうしてみたら、なるほど受け入れられたが、大きな誤解を招いていることがわかった。

日本人は「ダイニチ」といえば「大日如来」であり、仏教の新興宗教かなと思った。こうした言葉のすれ違いをこの小論でくりかえし話題にしたい。なぜって、単なる言葉上のつまらない誤解が、本質的な重大な誤解になったのでは困るし、嫌でしょ。

さて、「逍遥学派」と同じ匂いのする高尚な和訳「犬儒学派」を誰が考えたのだろうと思っていたら、それを検討した人がいます。下の素晴らしいWebサイトです↓

▶犬儒派について(Barbaroi!)

すでに明治15年(1882)の英和辞典で、“Cynicism”に対して「犬儒教」の訳語が当てられているという。ひょっとしたら「犬儒教」も「逍遥学派」も、あとの章で話題にします西周(にしあまね/1829

- 1897)の訳かも知れませんが、わかりません。

ギリシャ語“Kynikos”(キュニコス)を、格好つけないで訳すと「犬派」というのもありだと思います。ただしこの「犬」は首輪をつけ鎖でつながれ自由を奪われた「飼い犬」ではない。

それを強調するなら「野良犬派」が選択肢になるかも知れない。

野良人間

Stray man

↑間水君はワープロだけでこのような作品を生み出しました。[詩人の下前幸一さんのFBから無断転載]。

パソコンが普及していない時代でした。だからグラフィックのソフトも使っていません。当時のワープロの機能だけで作った非常に独創的な作品だと思います。

間水君は硬い文体で『散歩派宣言(1992年版)』を書いた。この硬さは、マルクス&エンゲルス著『共産党宣言』や「左翼アジビラ」のパロディでもありました。

当時間水君のまわりには左翼系の知人・友人がいて、彼らのことを冷笑していた。彼は首輪のない野良犬をイメ-ジした野良人間の道を説いています。

「昼は路上生活、夜には野宿」24時間人間でいることは野良人間の基本である。

文明は安楽な状態を我々に提供した。しかしここでは人と人とが自分の利益を求めて憎しみ合っている。はじめから失うものを持たない人のみが次世代の発言の的確な図面を持てるのだ。

1991年に我々が採択したスローガン・・・「資本主義下に住むよりは、社会主義下に住むよりは、路上で暮らして人間でいよう!」は人間を産業から隔絶した完全無所得者を社会改革の担当者だと解明した。

鳥になりたいと思ったことがありませんか? 大空を自由に舞う鳥です。カゴの鳥ではありません。カゴの鳥はエサをもらえるし、獣に襲われる危険もありません。

だから安全・安定ではあるけれど、狭いオリの世界だけで生きていかなくてはならない。自由に飛ぶという鳥の本姓からかけ離れた人生いや鳥生をしいられる。

野良猫になりたいと思ったことがありませんか? 毎朝決まった時間に目覚まし時計で起床して、急いで満員電車に乗って、毎日決まった時刻に出社して、毎日決まった仕事をして、仕事帰りに同僚とビールを飲みながら部長の悪口と、ひいきにしている野球チームの話をして、寝るまでのわずかな時間、恋愛ドラマを見たり、週刊誌を読んだり、YouTubeを見たり・・・

こんなことの繰り返しのために生まれてきたのだろうか? 本当はもっと違う生き方があるのではないだろうか? そんなふうに思ったことがありませんか?

何か息苦しい、生き辛い、何か楽しくない、つまらない、未来に夢が描けない。それでも毎日急がなくてはならない。慌ただしくしているうちに、ただ年老いて、わけがわからなくなって死んでいくのだろうか?

何かがおかしい。私たちは進化してきたはずじゃないか。あらゆる生物の進化の頂点に立っている。あるいは神の似姿じゃないか? 文明がこれほど進歩し豊かになっているのに、なぜこんな生き方しかできず、幸せではなく空虚なのだろう? そんなふうに思ったことはありませんか?

むかし、幼馴染の哲学徒H君がこう言いました。「僕は野良猫がうらやましい。香山君はそう思わないか? 野良猫の方がよっぽど自由だ。野良猫になりたい」。当時彼は生活のためにやりたくない仕事をしてストレスがたまっていました。

彼がその言葉を言ったそのシーン、今だによく覚えています。私たちはそのとき20代前半だった。ついでに、H君が笑いながらこう言ったときのことも覚えています。

「ここはひょっとしたら地獄じゃないのか? みんなは大阪の道頓堀筋だと思っている。そう思って半額セールにむらがっている。野山を歩くときは長い距離を歩いてもあまり疲れないのに、このあたりを歩くと、ものすごく疲れてずっしりと重い。ここは本当は地獄じゃないのか?」

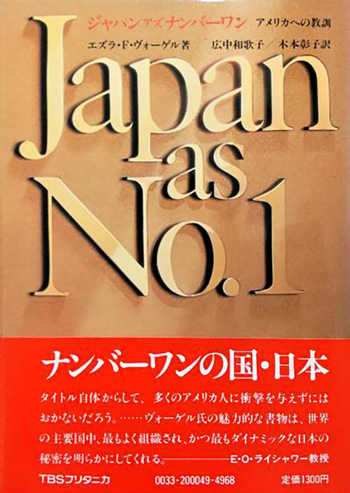

大阪のおば様たちが店舗にひしめき、必死の形相で山積みになった衣料品をあさっていた。奪い合うような姿もあった。 H君はその光景を見て、地獄じゃないかとジョークを言った。日本が景気が良かった時代で、みんな購買意欲があった。『ジャパン・アズNo1』(1979)がベストセラーになっていた。

H君とはよく野山を歩いた。京都の伏見稲荷神社に一緒に行ったとき、神殿の奥に山道があるのを見つけて、その細道をどんどん登っていった。芸術や文学、哲学のことを夢中になって会話しているうちにとうとう山頂らしきところに来てしまった。

驚いたことに大きな湖が見わたせ湖面が光っていた。まさかと思ったけれど、それはどう考えても琵琶湖だった。それなら伏見に戻るより、琵琶湖まで歩いてみようということになった。どこの駅だったか、国鉄の駅に行きついたときには真っ暗になっていた。

↑理解されない「散歩派論文」とユニークな「散歩派アート」を生んだ間水君のワープロが壊れたあと、時代はパソコンの時代になっていったけれど、間水君はワープロもパソコンも持たず、文章もアートもすべて手がきオンリーになった。

上は安価な学童用水彩絵具とボールペンで描かれています。画家が使うような画用紙ではなく、普通の官製葉書に描いた。だからこの絵、葉書サイズです。

↑部分拡大。こうして彼はたくさんの葉書作品を生み出しました。鉛筆・色鉛筆・ボールペン・水彩絵具だけを使って。 細部までていねいに描いています。けれど官製葉書だから、あまり塗りたくるとベコベコする。さっと塗る必要もありました。

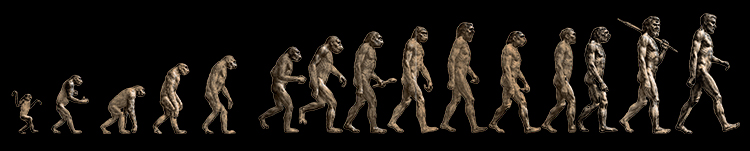

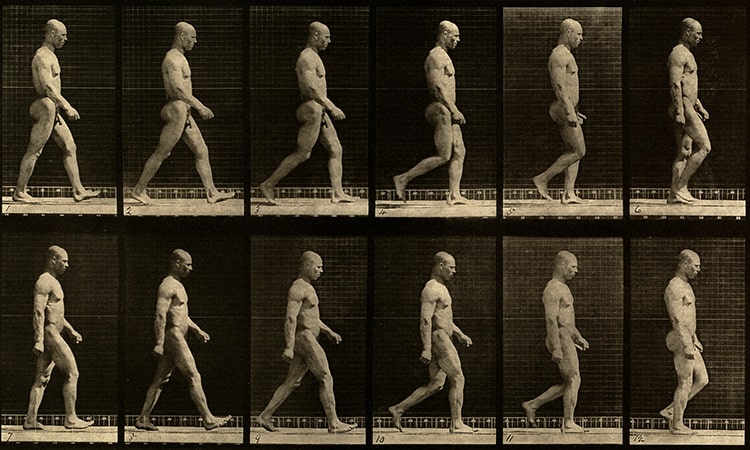

直立二足歩行が人類に飛躍敵進化をもたらしたとされる。ひとりひとりの自由や解放や歓びや創造性や愛や目覚めにつながるはずだったその「歩行」が、首輪をはめられた奴隷的生き方におとしめたれたと彼は考える。

(C)the Early Man volume of the Life Nature Library, published in 1965,

and drawn by the artist Rudolph Zallinger

↑イラン・イスラム共和国の首都テヘラン中心部のヴァリ・イェ・アスル通りの壁の落書き。[Paul Keller, CC BY 2.0 , via

Wikimedia Commons]

人は「目的」のために使われる「奴隷」や「機械」におとしめられていると間水君は言う。権力や金、武力、セックスへのあくなき欲望のために利用されてきたと考える。

人は目的にかなうように洗脳され、調教され、かりたてられる。殺せと命令されたら、兵士だけでなく女性も子供も殺す。稼げと命令されたら、毒薬でも売りまくる。そして過労死するまで働く。

1991年8月27日に電通の社員が過労により自殺しました(電通事件)。「過労自殺」や「過労死」という言葉が世界に知れわたり、“Karōshi”(カローシ)は世界共通語になった。

その時代の話です。

1990年から1992年にかけてサダム・フセイン(1937 - 2006)率いるイラク共和国と多国籍軍が戦った「湾岸戦争」があった。間水君は散歩派論文に「布施院」と書いた。面白いから私もまねしました。

↑大日本帝国降伏の調印式を行ったアメリカの戦艦ミズーリも参加しイラク軍施設を砲撃しました。驚いたことに、まだ現役で戦っていたんです。 [Camera

Operator: TERRY COSGROVE, Public domain, via Wikimedia Commons]

1991年12月25日にはソビエト連邦の大統領ゴルバチョフ(1931 - 2022)が辞任し、翌26日にソビエト連邦最高会議が連邦の解体を宣言しました。ソ連の崩壊です。

冷戦時代は終わったかに見えました。

その一方で日米経済摩擦、日米経済戦争が抜き差しならないほど加熱していました。その結末がバブル崩壊後の「失われた30年」につながっていったという見方もあります。

「資本主義下に住むよりは、社会主義下に住むよりは、路上で暮らして人間でいよう!」と書いた間水君の『散歩派宣言』(1992)には、あの時代の不穏な空気が反映しています。

歩行 vs 散歩

Walk vs Sanpo

↑エドワード・マイブリッジ著『動物の移動:動物の移動の連続的段階の写真による調査 1872-1885』。 [Eadweard Muybridge,

Public domain, via Wikimedia Commons]

「散歩」は目的地に急がない。目的地に急ぐなら、それは散歩とは言わない。気の向くまま足の向くまま、ぶらぶら、そぞろ歩きを楽しむ。散歩を楽しむとき、自動車や電車に乗って移動していたときには見えなかったものが見えてくる。ものの見え方が変わる。世界が変わる。

能率とか効率とか、時間を考えない。他者と速さを競う必要がない。友人や恋人と一緒に語らいながら歩くのも楽しい。ひとり静かに歩くのもいい。

ただし間水君が言う「散歩」は、彼が提案する自由な生き方、奴隷化されない機械化されない本当の人生、この地上に生まれてきた本当の意味を生きる、幸せな生き方の「比喩」、「寓意(アレゴリー)」です。

「つまるところ、散歩派とは人間性回復運動だ」と間水君が語ったことがあります。大きな歯車の部品のような、機械のような生き方、モノとして扱われる奴隷的な生き方ではなく、もっと人間らしい自由な生き方を「散歩派」という言葉に込めた。

『散歩派宣言』の「散歩(歩行に対する散歩の優位)」の項のなかで、間水君はこう書いています↓

この動作、歩行には世間の利害が関わり、目的のしたに従属する歩行者はどんなに美辞麗句でかざっても生まれながらの奴隷であり習慣と掟に縛られた機械に転落していく。

『散歩派宣言』の「路上生活(施設に対する通路の優位)」の項です↓

血縁や金、神などはそれに向かう急ぎ足の歩行する人には危ない罠である。 施設の中の血や金や神という人間を機械化する場所から生まれたユートピア思想はそれ自身、人類を破局に陥れる害毒である。

散歩者こそ本当の人間らしい人間であり、散歩者は路上で歩くただの人である。集会ではなく分散。分散と通路でのコミューンこそ真のユートピア原理の出発点だ。

孤独な離反こそ神へ至る方法だ。

彼が言う「施設」とは、会社や公官庁、学校、大学、寺院、教会、美術館、博物館、デパート、病院、工場のようなところを意味します。個人の邸宅もそうかも知れません。

当時、土地の価格が急上昇していた。家や土地を買うための一生・・・一生ローンを払っていかなくてはならないので、不愉快な会社、非人間的な労働を強いる会社をやめるわけにはいかない。

豊かさ、幸福を与えてくれるはずの「施設」が我々を縛り害しているのではないか、奴隷化しているのじゃないか、人間性を奪っているのじゃないかという感覚があって、その息苦しさから解放されるためにドロップアウトする、離反する生き方を描いています。

間水君が実際に「路上生活」していたわけではありません。現代の暮らしには現金収入が必要です。ごくごくたまに散歩派イベントとして、現代アートのパフォーマンスとして淀川の河原で「野宿」することはありました。「野宿」は「反戦散歩」を説くNS君が提案しました。

「野宿」には参加しなかったけれど、私も散歩派イベントを発案しました。 「世紀末茶会」と「梵おどり」です。 社会主義が崩壊しかかっている、それに変わる人類の新しいビジョンとして「茶会主義」を提案して茶化したのでした。

これを書いていてふと思い出した俳句(?)があります。

茶会党

紅茶緑茶を

チャイエンス

散歩派の集まりで飲みながら、これを説明しました。紅茶とは共産主義、緑茶とはドイツ緑の党。では「チャイエンスとは何か?」

チャイはインド伝統のマサラティーであり、東洋の精神文明を象徴している。西洋文明の象徴であるサイエンスと東洋の精神文明の統合、それをチャイエンスと言う・・・酔った勢いでデタラメ言って笑った。

黄色直立行為

Yellow Stand Up Action

間水君と出会った1週間だったか2週間後だったか、間水君は散歩派を名のる彼の友人たちと一緒に私の住まいに現れた。会談は深夜におよび、気がついたら朝になっていた。

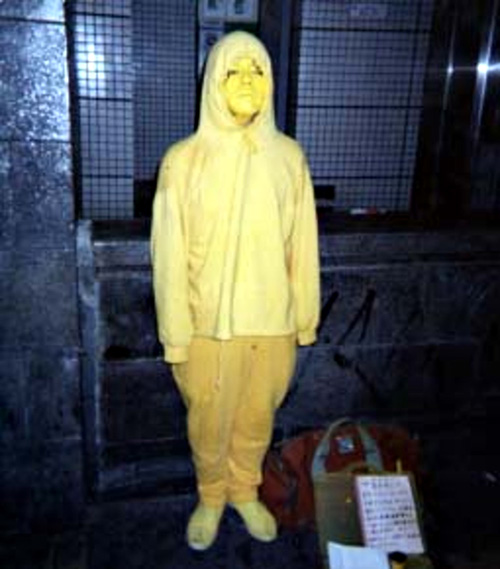

↑メンバーのひとりが上の「黄色原人」でした。みんなは「おうしょくさん」と呼んでいた。私も探せば写真が残っているかも知れないけれど、とりあえず、吉田ショージの吉田屋帝国©のブログ記事「前衛芸術家

黄色原人」からお借りします。吉田ジョージさんは2001年6月4日のブログでこう書かれています。

大阪市中央区の戎橋、いわゆるミナミのひっかけ橋で物凄い人に遭遇してしまった。 彼は何をするでもない。ただただ、そこに立ち尽くすだけだ。しかも、まばたきひとつせずに。

そして、全身を黄色いコスチュームで覆っている。顔面も黄色ペイントだ。あらゆるジャンルのストリート・パフォーマーが集うこの地にあっても、ひとり異彩を放つ。

上の2001年の写真を発見して、私が大阪から去ったあとも彼が9年立ちつくしていたことを知り、胸が熱くなった。黄色さんは「黄色直立行為」(おうしょくちょくりつこうい)と呼んでいた。ひたすらじっと立ちつくす。まばたきしないで。

大阪の繁華街の大勢の人々が往来するなかで、ただひとり黙然と立つ。群衆がにぎやかにおしゃべりしたり、速足で歩くなかで、ただひとり沈黙し、こおりついたようにストップし続ける。群衆のなかでこそ彼の沈黙とストップが際立っている。

黄色さんがストップすることで、逆に現代人の騒々しさ、あわただしさが際立つ。際立たせる効果が黄色さんのストップにはあった。

原人が直立してから百数十万年の月日が流れた。私たちは、今いったい何をやっているのだろう? 何が起きているだろう。何を語り、何を考え、どこに向かっているのだろう。

彼はあの黄色のいでたちで阪急電車のなかでも「黄色直立行為」を行った。不意に予期しない黄色い人が目の前に立っている、その瞬間みんながビックリ仰天する。どう理解していいのか全くわからない。「キャッ」と黄色い声をあげる女性もあった。

やってみたらわかりますが、まばたきしないのは難しい。人間はふつう1分間に平均20回まばたきするらしい。黄色さんはそれを止めることができる。長時間じっとして立つのも難しい。しんどい。みんな自覚ないけど、じっとしているって難しい。

アタマのなかでいろいろ考えだすと、眼球が動く、体も動く。座禅をした人ならわかると思いますが、アタマのなかがうるさくなっていくと、法界定印(ほっかいじょういん)に組んだ手の親指が離れる。

あるいはくっつき過ぎるか、親指があらぬ方へ行ってしまう。じっとしているためにはアタマの中も静かでなくてはならない。

黄色さんのように直立することはロダンの『考える人』のように座り続けることより難しい。彼は自分の身体と精神を使って、彫像のように『直立する人』になった。おのれ自身が作品になった。

↑もう1枚、Hepporon Library©というブログから写真をお借りします。こちらは2003年5月7日 。こう書かれています。

大阪駅前の歩道橋に立ってました。

全身黄色のオッサンが!

足元に置いてあるノートを読むと、この人は『黄色原人』というそうです。 決してみかんを食べ過ぎて、全身黄色になった訳ではないみたい。

しばらくじっと見ていると、ホントにまばたきをしていないよ!

このオッサン。ただまばたきしないで立っているだけですが、すごい人だかりが出来ていました。

彼らと交友していた当時、私は大阪市内でグラフィックデザインの仕事をしていました。10年ぐらい続けていた。それをずっと続けていていいのか、私も迷いがありました。人生こんなはずではなかったという思い、迷いがありました。

子供のころから画家になりたいと思っていました。自分の才能をのばしながら自由な生き方ができると思ったからです。画家になるにしても大自然のなかで生きたいと思っていました。森や草原や川や海のそばでたくさんの生き物と一緒に暮らすことが夢でした。

ところが気がつくと、人口密度がトップクラスで、緑地が極端に少ない大阪市で仕事に追われる日々を送っている。好きだったカエルたち、バッタたち、蝶たちのことも忘れ果てて。

好きな絵を描く、のとは正反対。どうしたら商品が売れるか、どうしたら消費者が手にとってくれるか、それを考えてパッケージやラベルやポスター、パンフレットをデザインします。

普通の仕事に比べるとクリエイティブな面があるし、若輩者の私が得意先の社長や営業部長が年配のかたであっても対等に発言できる、耳を傾けてもらえる、

いちもく置かれ尊重される。

そういう仕事ではあるからやりがいはあった。けれどこの暮らしをずっと続けていていいのかということについては迷いがありました。

ビジネス街にて

In the business district

デザイナー時代に手がけたデザイン作品は残っていないけれど、たまたま実家に預けていた段ボール箱のなかに少しだけ残っていました。

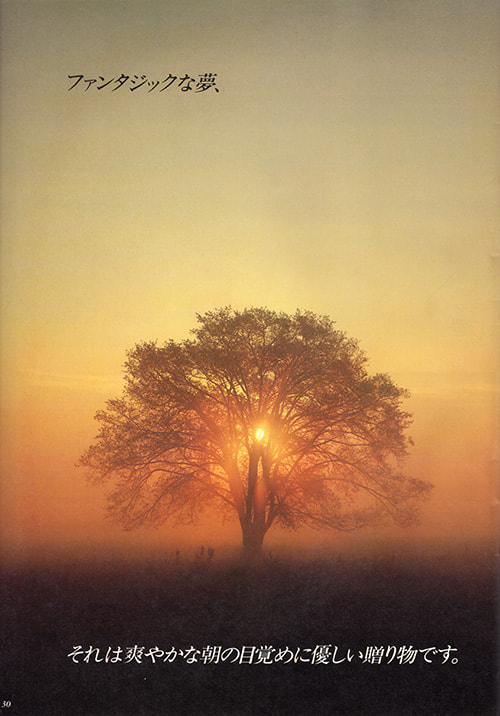

↑これは国産ベッドの業務用カタログのなかのイメージのページ。商品の価値を高めるために、何ページかに一枚イメージ写真を挿入します。商品のページばかりだと味気ない感じがするからです。

この写真は当時大阪堺筋本町あたりにあったリースポジ屋さんで選びました。今ならどこにも出かけず、インターネット上で写真素材を選ぶことができます。

当時は地下鉄に乗って、ビルまで歩き、上の階にあったリースポジ屋さんで選んでいた。往復に時間がとられていました。

ポジフィルムがストックされていて、ライトテーブルの上で自分のイメージに合うものを選ぶ。 選ぶのにけっこう時間がかかりました。大分県の内陸部の里山で暮らす今なら、裏山で撮影してPhotoshopでがんばって加工すれば作れるイメージ写真ですが、

当時はリースポジを借りるしかなかった。

「イメージに合うオリジナルな風景写真を撮影してくれるなら、交通費や宿泊費は支払う」と言ってもらえたんですが、せっかくカメラマンと私の経費を出してもらっても、タイミングよくいい風景に出会えるかどうか、曇天だったり雨だったらどうしようもない。

リスクを考えるとリースポジを借りる方が確実でした。一枚3万円から5万円ほどだったと思います。もっと高いのもあったけれど、私はその価格帯のものを選んでいました。

今はリースポジ屋さんという職種が無くなりました。私が手がけたこの国産ベッドのメーカーさんも無くなったようです。Google検索しても名前が全くでてきません。

↑2009年6月23日朝8時撮影。このとき大阪産業創造館に行く用事があって関西汽船で大阪港に着き、17年ぶりに堺筋本町周辺を歩きました。こういうビジネス街のなかにリースポジ屋さんがあった。

時間に追われ速足で歩いていた当時のことを思い出しました。

バブル景気にわきたっていたころ、大阪は世界で一番速足だった。ある学者が世界の主要都市で歩行速度を計測したのでした。信号が青になって車がスタートする時間も測定したら、やはり大阪が一番速かったという。

地方都市の場合、1秒後だったり2秒や3秒、もっとかかるところもあった。 私が今住んでいる田園地帯だと、高齢者が運転する軽トラックの場合、スタートが10秒後になる場合もあります。いつまで待っても発車しない場合すらあります。当時の大阪の場合、0.1秒ですらなかった。

青になる前にスタートするから。

↑ベッドのカタログの最終ページ(見開き)は夕陽の写真を選びました。

こういう風景写真を時間をかけていろいろ探しているうちに、心のなかに大自然の美しいイメージが広がり・・・リースポジ屋さんを出た瞬間、 いきなり灰色のビル群の世界にいる現実に戻され、地下鉄の雑踏に急ぐ気分になれず・・・カフェでひと休みし、物思いにふけりました。

↑これは営業用会社案内の校正刷り。1991年に手がけたんですが、この会社も検索して、かすりもしません。これをアップすると社名がわかるけれど、あれから30年以上たったので「時効」だと判断させてもらいます。

急成長している会社でした。まだ会社ロゴが無かったので、社名は元気そうな書体を使いました。といって、今みたいにパソコンで簡単にロゴを作れる時代ではなかったので、私が手描きでレタリングしました。

表紙は、北海道みたいな広々とした大地に作物が植わっているようなイメージ写真を選んでほしいというのが会社の希望でした。いつものリースポジ屋さんで5点ほど借りてきて選らばれたのがこの写真・・・ジャガイモ畑の写真でした。

当時はこれがジャガイモの花だとも知らなかった。こんなふうに地平線までジャガイモばかり植えるのは不自然なことだということも知らなかった。ただ素晴らしい美しいと思ってこの写真を選んだ。今ならジャガイモのこともっとわかる↓

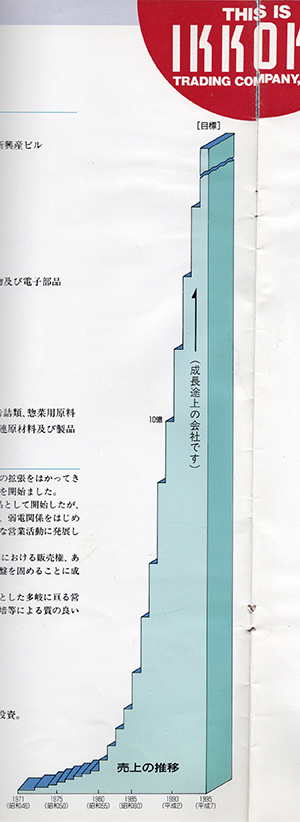

↑この会社の急成長ぶり。このグラフも私がデザインしました。この線、パソコンで作るのではないんです。カラス口という道具と墨汁を使って引く。今のデザイナーは信じられないでしょうね。カラス口なんて知らないかな?

このグラフ、バブル末期のイケイケドンドンを表している。やっぱりおかしい。異常だと思いながら、このグラフを作った。

自分はいったい何をしているのだろう? 朝から晩まで何をしているのだろう? 何のために生きているのだろう? このままずっとこういう人生を送っていくのだろうか?

日が暮れるといろんな方面からお酒の誘いがかかり、大阪難波周辺のネオン街の賑やかなお店で乾杯し、地下鉄が終了する直前まで飲む。地下鉄が終わってしまったらタクシーに乗る。

「おお、お客さん、吐きそうなんじゃないですか? 車をとめて袋を出しますから、外に出て吐いてください。それまで我慢できますか? 車のなかで吐かないでくださいね!」

車を止めてもらって吐くこともときどきあった。色っぽいおねえさんたちがお酒をついでくれるお店で接待されることもあった。 デザイナーやコピーライターが脚光をあびた時代だった。キャッチフレーズやネーミングやパッケージデザインでモノが売れた時代でした。

グラフィックデザインの仕事

Graphic design work

↑当時の私。この写真では少したそがれているように見えます。あらゆる業種の、あらゆる仕事・・・パッケージデザイン、POP、パンフレット、ポスター、カタログ、会社案内、会社ロゴマーク、いろんな仕事を同時進行でこなしていく。

今と違ってパソコンが無く、インターネットが無い。ここには写っていませんが、目の前にポスターカラー全色と色鉛筆と絵筆がずらっと並んでいます。 当時はデザイン作業は、ぜんぶ手仕事でした。

細かいところは面相筆やカラス口を使うんですが、手先が器用でなくてはじょうずに描けない。集中力もセンスも必要です。専門技能だったんです。Photoshopが広まる前までは。

今でこそ多くの人があたりまえに使っているPhotoshopですが、それがアメリカで誕生したのは1990年でした。大手の広告代理店はすぐに導入したようですが、私のまわりでPhotoshopを使っている人はひとりもなかった。

Windowsが生まれるまえの、画面が真っ黒なマイクロソフトのMS-DOSに悩まされた経験のある私は、パソコンという機械自体を敬遠する気持ちもありました。とはいえ、いずれはみんながパソコンで仕事をする時代になるんだよとは聞かされていました。

ポスターカラーを筆で塗っていく作業は、すべてパソコンのキーボード操作でやるようになる。ポスターカラーも筆もいらなくなる。デザイナーは一日中パソコン画面を見て仕事をするようになるんだよと教えてくれる人があって、それを聞いてぞっとした。

それはぜったいに嫌だと思った。本来私がなりたかったのは画家であり、絵筆や絵具から離れたくないないからグラフィックデザインの仕事を続けてきた面もあります。それなのに、絵筆も絵具も不要になるなんて・・・

とはいえ、手仕事だけでデザインの仕事をするわけだから、何をするにもすごく時間がかかる。仕事がはかどらず、イライラしてストレスがたまり、そうなると酒量が増えます。酒を飲んでも眠れないことがあります。夜中に起きだしで、朝まで仕事をすることもありました。

「中身は何だっていいんだよ。大事なのはパッケージなんだ。パッケージは顔なんだよ。売れる顔をデザインして欲しい。君に期待している。君のことを応援するよ」と言ってくれる社長がいました。

そういう社長にかぎって、色っぽいおねえさんたちがいるお店に連れて行きたがる。そうか中身はなんだっていいのか、顔さえ良ければ・・・

そんなメーカーさんの商品、買いたくないなー。けれど買ってもらえるようにデザインするのが私の仕事だった。

たぶん私は限界にきていたと思う。けばけばしく明滅するネオンサインの光にも、化粧の濃い美人のおねえさんたちにも、酔っ払いの自慢話にもうんざりしていた。

『CUSCUS』投稿

Contribution to the poetry magazine “CUSCUS”

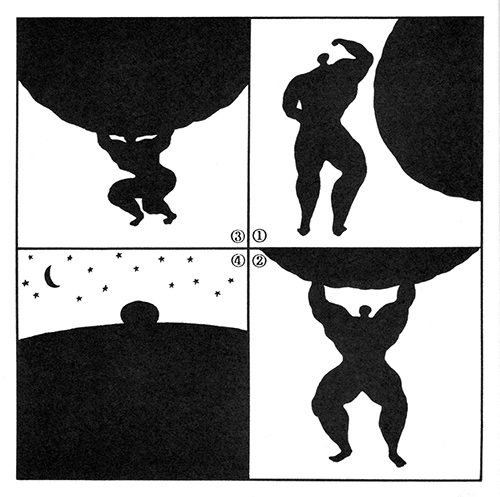

↑散歩派ではないと言いながら、散歩派と行動を共にした詩人の村上さんが主催する詩誌『CUSCUS』に、「あなたも何か投稿してください」と誘ってもらって描いたのが上。彼女の不思議な詩については後の章で話題にするとして。

こういう四コマ漫画みたいなもの初めて描いた。時間がなかったから即興で描いた。男は画面に入りきれない巨大な岩を持ち上げます。持ち上げたときには達成感もあり幸福感もあり人々からの称賛も浴びるでしょう。

が、しだいに重みに耐えられなくなり、やがて岩の下敷きになって死んでいく。 持ち上げた岩がそのまま男の墓標になる・・・・・題して『墓標』。

とてつもなく巨大な岩だと思ったけれど、離れて見ると実はちっぽけ。ちっぽなことを重大なことと思い込む人生。男は地下に埋もれて痕跡もない。男が存在したことも忘却される。それが自分の姿かな?

墓標の上には星々が輝く宇宙がひろがる、下には丸い地球。もっと岩を小さくしたらよかったかな。[原稿はとっくの昔に処分したので、今回詩誌『CUSCUS』からスキャンしました]

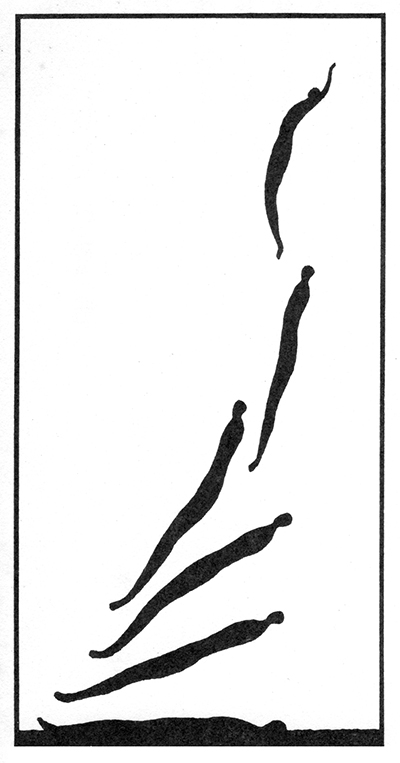

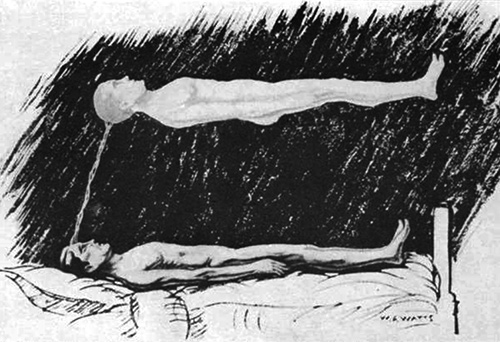

↑これも詩誌『CUSCUS』に投稿しました。幽体離脱を描いた西洋のイラストがあります。 それをベースに、離脱したカラダをもっと上昇させて、解放されていくようなイメージを描きたいと思った。

いろんな束縛から解放されたいという願望が、こういう描画になったと思います。

すでにバブル崩壊は始まっていました。証券会社の経済研究所などが主催する景気予測の講演会に行ってみると、これから本格的なバブル崩壊が起きて、景気はどんどん悪くなっていくだろうという見通しでした。

年齢別人口比率を見ると、まもなく高度高齢化社会がやって来て、そのことも低成長またはゼロ成長の原因となるだろうという予測だった。 明るい話はほとんど聞けなかった。お先まっ暗じゃないかと思った。

バブル崩壊前夜

Eve of the bursting of the bubble economy

↑千葉の巨大な見本市会場・幕張メッセで。出店した大阪のメーカーさんのディスプレイを手がけた。夜は若手社員と一緒に飲んで盛り上がった。

経済の専門家は暗い見通しを言うけれど、クライアント会社の業績が急に悪化したり、仕事の依頼がとだえるわけでもなく、お酒の誘いもあり、ネオン街も賑やかだった。まだ社会全体のバブル崩壊は起きていなかったと思います。

いずれにしろ決断の時が来ていると思った。グラフィックデザインの仕事が無くなることはないだろう。バブル景気時代の価値観とはまったく異なる新しいデザインの考え方が必要になってくるに違いない。それを手堅くやっていく手もある。

けれど、グラフィックデザインの仕事は生計をたてるために選んだ仕事であり、デザイナーになるために美術を学んだのではなかった。美術を学んだことが役に立ったけれど、不本意な気持ちもあった。

さりとて、美術で生計を立てることができるのはほんの少数であって、ほとんど人は現金収入を得るために、ほかの何らかの仕事につかざるを得ない。絵具やキャンバスを買うにも現金収入が必要となる。

20代前半に美術教師の仕事についてみたけれど、続けることができなかった。そのあとグラフィックデザインの仕事をしてきて、クライアント会社から信頼されるようになり、実力もつき、自信もついてきた。どんな仕事を依頼されても、手堅くこなす自信があった。

私はデザイン科出身でもないし、デザインセンスが特に優れているわけでもないので、ホームランを打てるデザイナーではない。手堅くヒットを打って、まずは一塁のベースをふむ。そうしたら盗塁で二塁、バントで三塁へ進塁・・・みたいに手堅く仕事することをモットーにしていました。

大阪の中小企業相手の仕事の場合、その方が喜ばれた。ホームランか三振かでは困る。確実に塁に出る、そうでないと資本力のない中小企業の場合、社員を路頭に迷わすことになりかねない。

それにもしホームランを打って、急にものすごい注文がきても中小企業のラインでは対応できない。大借金してラインを増設したころには、ライバル会社が安価な類似品を生産して、そちらの商品ばかりが売れて急に注文がこなくなり、借金だけが残って倒産ということもありうる。私が実際に目撃したケースです。

デザインの仕事を続けるなら、そんな大阪の中小企業さんと、どっぷりかかわり苦楽を共にし、バブル崩壊と低成長時代を助け合って生きのびていくことになるのだろう。私は35歳になっていた。そのように決断したら、老いて役に立たなくなるまで、その仕事に全力を尽くすことになるだろう。

せっかく10年やってきて、脂がのってきたと褒めてもらえるようになった仕事をやめていいものだろうか?

やめたとして、どうやって生計を立てていったらいいのだろう。これから経済がどん底になっていくかも知れないというのに・・・

↑詩誌「CUSCUS No.8」(1990)の表紙のイラストは、当時若手アーティストとして売りだし中だった散歩派のSN君が手がけた。即興的にこういうのが描けるのはすごいと思った。

↑詩誌「CUSCUS No.9」(1992)の表紙のイラストもSN君が手がけた。即興でここまで描ける彼の才能と情熱に驚いた。

↑黄色さんの写真が見つかりました。右が私。彼はふだんは大阪人らしくジョーク好きでお酒好きだった。もちろん私も。 ジョークとお酒がなかったら息苦しくてやってられないと思っていた。

「散歩派」を名のる友人たちは、私以外みんな「フリーター」だった。アルバイトで何とか生計を立てながら自分の信じる芸術活動を行っていた。それをやったからといって何の利益もない、何の賞ももらえない、何の地位につけるわけでもないのに。そして誰もバブル崩壊を心配していなかった。

そのときはそう思わなかったけれど、あとから考えてみると、散歩派との出会いが私の人生を変えたと思う。彼らと出会わなければ、ひょっとしたら大阪でグラフィックデザインの仕事を続けていたかも知れません。

私のハートに火をつけたのは散歩派だったかも知れない・・・大阪であの仕事を続けていたら、この小論『考える人 vs 菩薩』を書くことはなかったと思います。

↑検索したら出てきました。これです。幽体離脱のイラスト。私の母が生まれた年1929年に出版されたヘレワード・キャリントン&シルヴァン・マルドゥーン著『アストラル体の体外離脱』。

[Hereward Carrington, Sylvan Muldoon., Public domain, via Wikimedia Commons]

画像をお借りする場合はパブリックドメイン化されているものを使用し、出典・著作権を明示するようにしていますが、ネット上に流布している著作権不明の写真や動画もアップしている場合があります。使用にさしつかえがあります場合は、ただちに削除しますのでご連絡ください。Facebookは2023年2月2日の投稿を最後に卒業したものの、Messengerは日常的に使っています。

Messengerに連絡していただくと見逃すことがなく確実です。