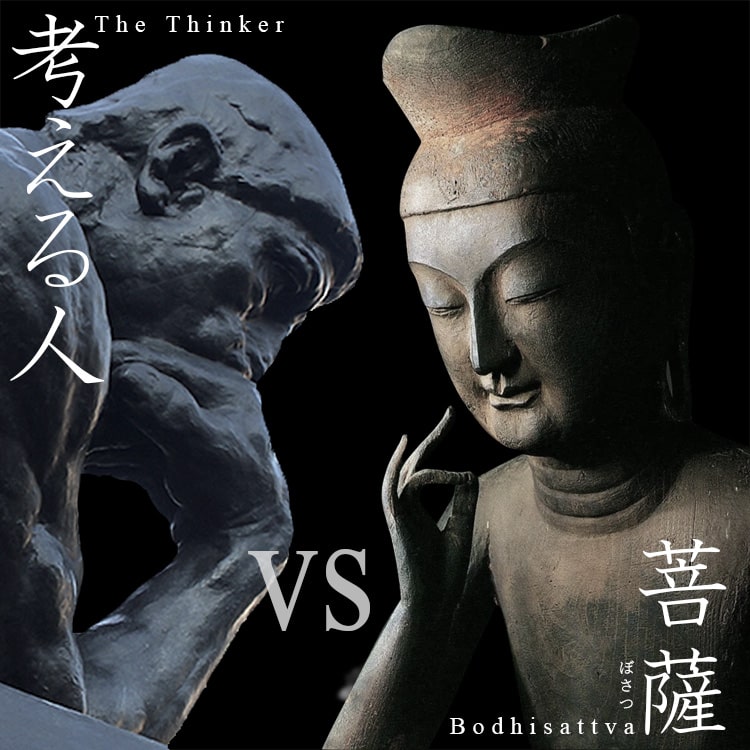

考える人 vs 菩薩

Thinker vs Bodhisattva

第2章

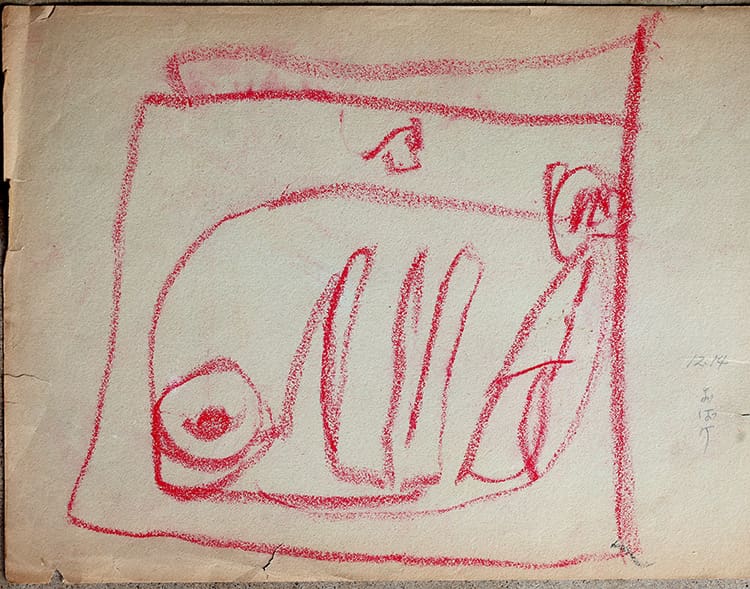

じゆうがちょう

Drawings from my kindergarten years

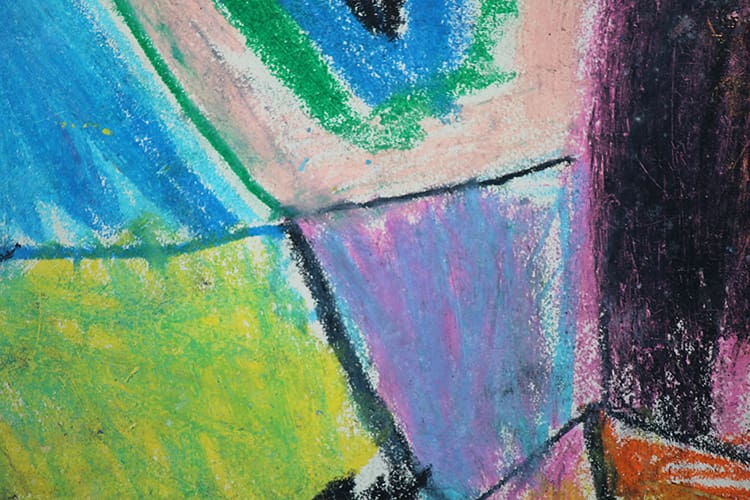

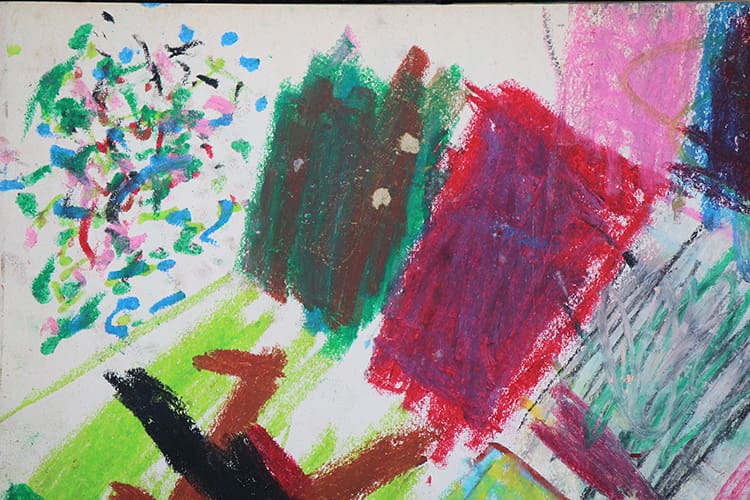

↑私は京都市下京区のアソカ幼稚園に3年間お世話になりました。これは「じゆうがちょう」にクレヨンやクレパスで自由に描いた絵。亡き母(1929 -

2024)が大事にビニール袋に包んで残していました。

いつ頃だったか、母がこう言って笑った。「あなたもやっぱり20歳過ぎればただの人だった」。私が、ひとかどの芸術家になることを父母は夢見た。そのおかげで幼稚園時代の絵が残りました。

母にしてみたら「画伯」の幼少時代の絵を残しておくべきだと思った。

↑上の絵の部分拡大

ビニール袋に入れてあったおかげで、ホコリにまみれず、ダニや紙魚(シミ)が発生せず、木箱に入っていたおかげで、まったく退色していなかった。

まだ時代がゆるやかだったのか、当時のアソカ幼稚園の教育方針だったのか、担任の加藤先生(3年間担任だった)の考え方だったのか、3年間かなり自由にさせてもらった。

私はみんなと「おゆうぎ」するのが苦手だった上に嫌いでもあった。お絵描きしたいと言ったら、ひとりだけお絵描きさせてもらえた。

↑部分

小雨が降ってきて、母が傘を届けに行ったら私だけ教室にいない。加藤先生が言うには「しげきちゃんは、外で虫と遊んでいます」。

雨が降り始めているのに外に出したままにしているのかと、母は非難がましい気持ちになったという。けれど私はかわいらしい雨合羽を着せてもらって、一人で花の庭にいたらしい。

↑部分

私が住んでいた家は、国鉄京都駅から大人の足で徒歩30分ぐらいの距離にありました。みんながイメージする観光地の京都ではなく、観光客が全く来ない地味な住宅地で、家の前はまだ舗装されていなかった。土むきだしの道路で、強い雨の日は水たまりができた。

まだ紙芝居もあったし、アイスキャンデーもトーフも自転車で売りに来ていた。驚くべき高度なアメ細工(ツルやウサギや鳥)の職人も自転車でやって来た。

家の前には木製の縁台があって、蒸し暑い京都の夏、おばあちゃんたちはウチワであおぎながら近所のおばあちゃんと、時を忘れ暑さも忘れて世間話していた。

誰もクーラーなんて知らない、ゆっくりした時代でした。

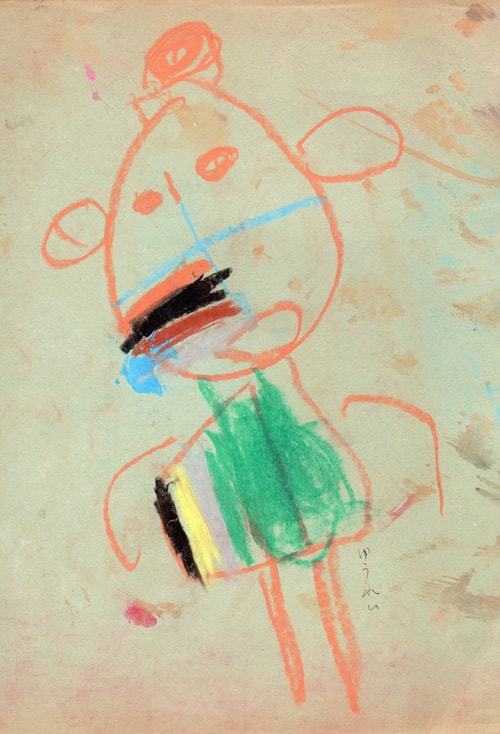

これも色遊び。

部分。

部分。

部分。

↑別の色遊び。

部分。

部分。

部分。

↑色を塗り重ねて、何色とも言えない複雑な未知の色彩を生み出そうとしていることがわかります。それと色と色の響きあいみたいなものに気づいて配色しています。

カンディンスキー (1866 - 1944)が抽象絵画を生み出していったときの歓びが、当時の私にもあったかも知れません。

色遊び。

色遊び。

上の絵の部分。

上の絵の部分。

↑ただ混ぜて色遊びしているバージョン↓

「評価」を気にすることなく、ただ好きにやっている。私は小学校2年生のときから絵画教室に通うようになったけれど、こういう絵を見ると、好きなようにやっていた方が良かったのかなという気持ちもします。

小学生のとき、文部大臣賞とか市長賞とか教育委員会賞とかいろんな賞をもらったために、親も期待をふくらまして、専門家用のちょっと高級な絵具や筆を買ってくれたり、西洋の名画の画集を買ってくれたりしました。

そんなことや、芸大に入るために石膏デッサンや鉛筆デッサンの修練を積んだりしたことも、幼いころにあった何かキラキラした宝石を壊してしまった可能性があるかな・・・

ずっと「じゆうがちょう」に自由に描き続けられたらよかったんでしょうが、人生そうはいきません。さんすうの授業なんて受けたくない、お絵描きしたい、虫と遊んでいたいと言っても、許してもらえなくなります。

加藤先生はどんな絵を描いてもOKだった。好きなようにやらせてくれた。でも小学校や中学校に進学してもこういうのばっかり描いていたら、とやかく言われるはめになり、やがては「発達障害」とかいうレッテルを貼られることになるのでしょう。

私も色遊びばかりしていたわけではないけれど、写実的な表現より抽象的な色彩表現を好む傾向は高校生になってもあったと思う。だから石膏デッサンや鉛筆デッサンは好きじゃなかった。

芸大受験に現役合格するほど上手に描いたけれど、本当は嫌だった。もっというと不愉快極まりなかった。受験科目だから仕方なく石膏デッサンや鉛筆デッサンの訓練にはげんだ。受験のためにやっているだけで、何の意味があるのか、さっぱりわからなかった。

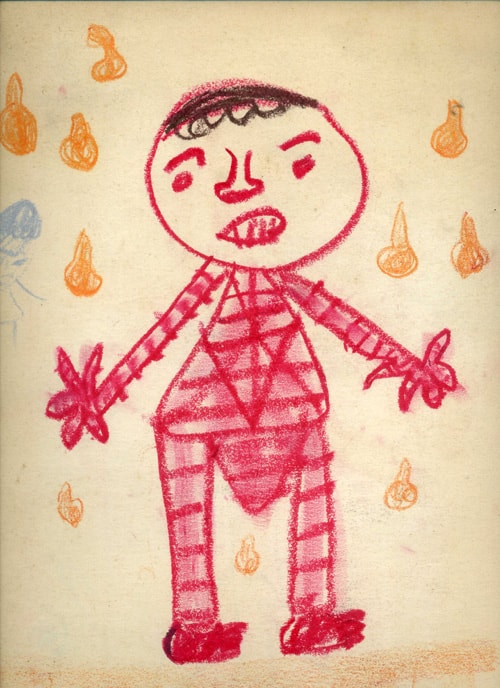

じゆうがちょうには、こういう絵も描いていた↓

2012年8月29日 、FBにこの絵を投稿しました。

アソカ幼稚園みどり組と記入されています。 オバケを描いたのでしょう。 まわりに火の玉が浮いています。オバケのすごさを表現するために赤を使い カラダに独特な模様をつけています。

こういう模様のつけかたは 原始時代の美術や、原始的な暮らしをしているオセアニア・アフリカ等の民族芸術に見られる表現です。

すると、大分県国東半島在住の優れたイラストレーター、デザイナーであるN氏がこんなコメントをくれました。

先日、国東市内の小・中学校で美術を担当されている先生方10人程が工房見学にいらっしゃいました。私が息子にどんな指導をしているのかと質問があり、「教えない努力」の大変さというお話をしました。

息子は知的障害があり、大変素直な性格なので私の言うことは鵜呑みにしてしまいます。私は私のコピーを彼に作ってほしいとは思わないので・・・教えない努力を心がけているそんな話をしました。

先生達がなにげなく指導する「そこは普通・・・でしょう!」「ここは〇色なの? 良く見なさい!」、そんなことばが創造性をどれだけ阻害しているのか・・・上手な絵?をなぜ描かせなくてはならないのか。

先生の立場的には難しいですかね。

まったく同感です。なぜじょうずな絵を描かせなくてはならないのか。いわゆる「主要五教科」や「暗記科目」と違って、美術は子供の創造性をのばす科目だと思います。が、創造性の芽を摘みとるようなことをしていないでしょうか?

「教えない努力」・・・素晴らしいと思います。けれど先生には「立場」というものがある、そのこと私も20代前半に体験しました。N氏のコメントにこう返しました↓

芸大を卒業してすぐ幼稚園や小学校低学年の子供に絵を教えたとき、子供はみんな天才だと思いました。正直負けたと思いました。「教える」なんてとんでもない、やれるのは子供が安心して自由に絵を描くことを楽しめる状況づくりだけだと思いました。

そのあと中学校と高校で美術教師の仕事をやったんですが、文部省の指導要領に苦しめられました。 絵に点数をつけることにも苦しみ、悩んだあげくに学校から去りました。

「さあみんな、今日はバケモノを描きましょうね」って先生が言うわけないと思います。勝手に描きたいものを描きたいように描いているわけです。 もちろん「評価」なんて気にしていないし、じょうずに描こうとも思っていません。

短いクレパスのハラ(側面)を使ってさっとカラダを描いている。描き込まずにさっと仕上げています。ほとんどひと筆描きです。

描き込んだ方が評価が高い。子供の絵の受賞作品というのは、たくさんの色を使って、しっかり描き込んだものが多い。子供にとってみたら、そのときどき、さっと仕上げたいとき、描き込みたくないときもある。

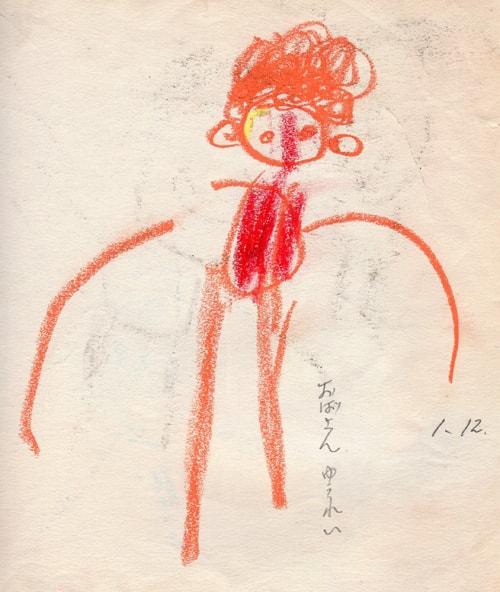

↑こちらは小さい組のときの絵だと思います。「1.12」の日付と「おばさんゆうれい」の文字をそえてくれたのが加藤先生でした。 「何を描いたの?」と聞かれて「おばさんゆうれい」と答えたんでしょう。なぜ、おばさんなのか? わからないけれど、髪のもしゃもしゃした感じでおばさんを表現したのかな。

この子はなぜ幽霊、しかもおばさんの幽霊なんか描くのだろう、「気色わるっ、ヘンな子」・・・とは思わず、ていねいに「おばさんゆうれい」の文字を残してくれた。

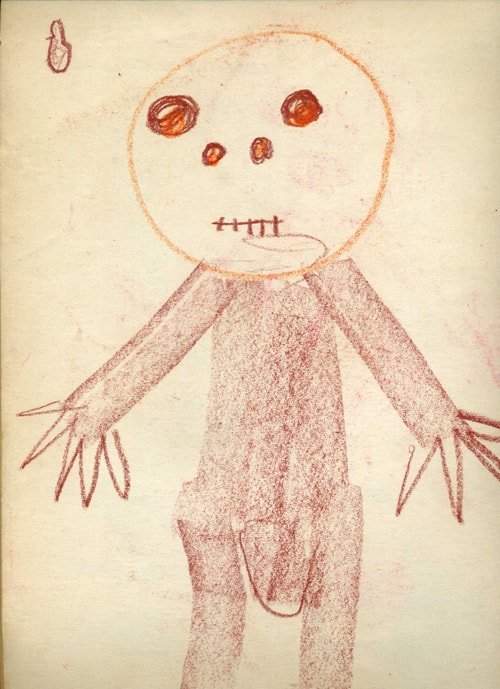

↑加藤先生が右下に「ゆうれい」と書いてくれています。私の心のなかでは、ゆうれいなんでしょう。ふつうの人間の顔とは違う表現があります。

↑これも、ゆうれいかも知れません。母や父や加藤先生を描いたようには見えません。

これが最初期の「おばけ」の絵。加藤先生の「おばけ」の文字がなければ「おばけ」だとわかりません。 こんな絵にまでていねいに「おばけ」と記入していただいたこと感謝に堪えません。

↑人生で初めて描いた「オバケ」の絵がこれです。 これも先生が「オバケ」と書いて下さったから、これが「オバケ」の絵だとわかります。肌色の囲みのなかに黒を選んだことに意味があるのでしょう。

これが私の最初期の「じゆうがちょう」。

上の「じゆうがちょう」の裏表紙に名前記入欄があり、「フレーベル館」のロゴマークがありました。

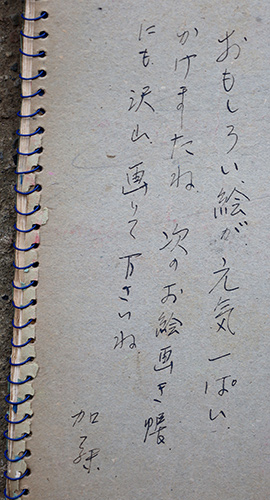

↑上の「じゆうがちょう」の裏表紙の裏に、加藤先生からのこんなメッセージが書かれていました。年少組の私には文字は読めず、長らく私に伝わらなかった。驚くべきことに60数年後の今、ありがたくメッセージを受け取っています。

遅すぎる返事ですが、感謝の言葉をのべたいと思います。「私がしたいことを何でも認めていただきまして、本当にありがとうございました。今書いているこの“考える人

vs 菩薩”を、新しい“お絵画き帳”にしたいと思います。沢山画いてみます」

そうそうフレーベル館の「じゆうがちょう」は、現在もバージョンが新しくなって残っています↓

ペスタロッチの弟子である「幼児教育の祖」フリードリヒ・フレーベルにちなんだ社名だという。私は京都芸大時代、ペスタロッチやフレーベルのことを学びました。教育学の授業で。教育学は美術科教職免許を取得するための必須単位でした。フレーベルのことはあとの章で話題にしたいと思います。

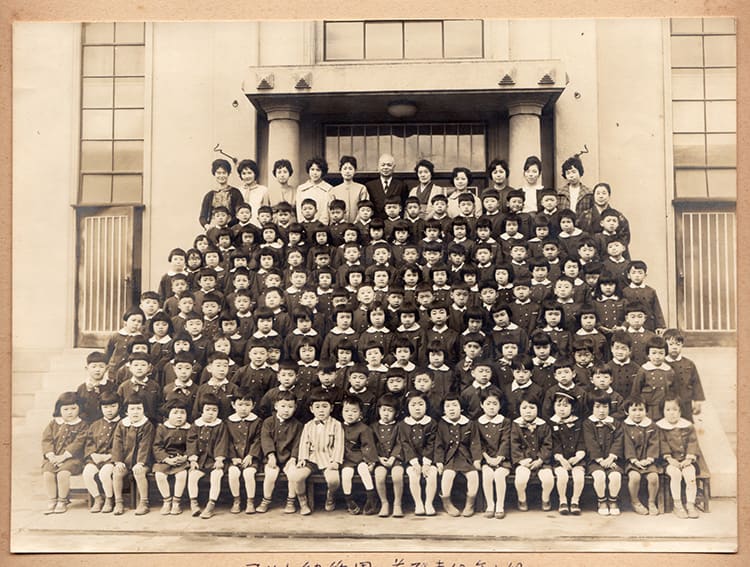

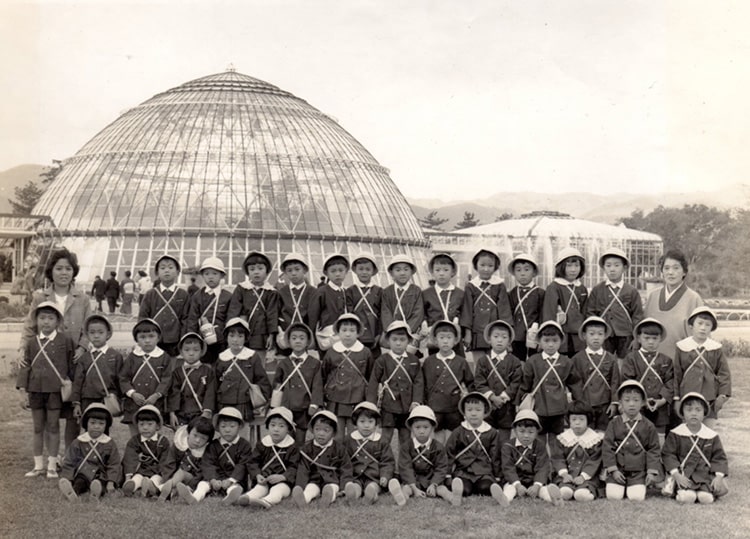

↑右端のこのかたが加藤先生です。先生の左隣の三角帽子が私。3年間も担任をしてもらったので強い印象が残っています。

ずっとあとになって気がついたんですが、私が美しいと感じる女性、ひかれる女性の元型がこの加藤先生かも知れない、と気がついたんです。加藤先生の幻影を求めているのかも知れない、そのこと芸大の哲学や美学や心理学の授業中に確信しました。

私のなかに美しい女性とはこういう容姿で、素敵な女性とはこういう人なんだという「イデア Idea」ができてしまったのでしょう。でもそうなると難しい。プラトンは言った。「現象世界にイデアの実例はない。あるのはその影でしかない」。

「円のイデアがある。そのイデアに基づいて地球の球体ができたとして、実は現象界の地球は微妙に楕円形である。地表はボコボコしていて、真の円ではない。真の円は現実世界には存在しない。どこを探してもない」と、哲学の先生が言われた。

何で「円のイデア」について先生が言われたことを覚えているかというと、そのとき山や池や海でボコボコしている地球の風景を思い浮かべたんです。映像と結びついた記憶はよく残るようです。

卒園式のとき加藤先生が、倒れそうなほど激しく泣き崩れている姿を見て、いったい何事が起きたのだろうと思った。先生のそんな姿を一度も見たことがなかったので驚いた。明日から会えなくなるということが私にはわからなかった。

↑年少組の記念写真。最前列にただ一人制服を着ていない子がいます。彼の向かって左隣が私。私の左隣が下の写真で話題にする女の子です。

西本願寺(浄土真宗本願寺派)傘下の幼稚園で、うしろの建物は大きな講堂。 この講堂でこれをみんなで詠唱しました。

ブッダーン サラナーン ガッチャーミー

ダンマン サラナーン ガッチャーミー

サンガーン サラナーン ガッチャーミー

「仏・法・僧に帰依したてまつる」という『三帰依文』(さんきえもん)の原典、インド古典語パーリ語の詠唱です。パーリ語はサンスクリットの俗語、口語。初期仏典はパーリ語で書かれた。

学んだばかりのその詠唱を母に聞かせたら・・・わが子が気が狂ったと思ったらしい。

女の子と手をつなぐ

Holding hands with the girl

↑京都府立植物園へ遠足。左端が加藤先生。私は後列の子供たちの右から5番目にいます。これは2021年7月16日 、FBに投稿しました。

この当時、庭に生息する蟻サイズのハナバチの写真をさかんに撮って、 Photoshopで拡大してその姿を観察していました。一部をFBにアップしたり、エンジェルファームWebサイトにもアップしました。

せわしなく動くせいもあるんですが、小さなハナバチは肉眼ではアバウトにしか見えません。Photoshopで拡大することによって実像がわかってきました。ふとその方法で、この写真に映っている私の顔を拡大してみたんです。

↑パソコン画面いっぱいに拡大してシャ-プ加工してみると、なんか妙な表情をしていると感じました。 なんで妙な表情をしているのだろうと思って、隅々まで見ていったらわかったんです。

隣の女の子に手を握ってもらっている! それで微妙な顔をしていたんです。女の子も微妙な顔をしている。生まれて初めてこんなふうに女の子に手を握ってもらった貴重な瞬間でした。

パソコンで拡大してみなければ、京都府立植物園への遠足のただの記念写真でしかなかった。ふたりが手を握ってるなんて誰も気がつくはずがない。これに気がつくにはパソコン時代になっていなければならなかった。

蟻サイズのハナバチを撮った写真をパソコンで拡大しては新しい発見があって感動していた。そういうことが無ければ、この写真に写っている自分の顔を拡大してみることなんて思いつきもしなかったと思います。

実はFBにこの写真を投稿した2021年7月16日当時、パソコン画面の拡大したこの写真をじっと見ているうちに、不意にその時のことがリアルによみがえってきたんです。幼い日の一瞬のできごとだったのに。

こんなことを書くと、怪しいと思うかたがあると思います。自分でもおかしいと思います。それは思いがけずやってきて、圧倒されて息が止まりました。自分がフリーズしたんです。

手が触れたとき、まったく思いがけないことだったので一瞬驚いた。どう理解したらいいのかわかない、ちょっととまどいがあって、でもすぐにうれしい気持ちがやってきて・・・その時の微妙な感覚・感情・映像がよみがえり、すぐ去っていきました。

一瞬もっとキラキラした感じでこのときのことがリアルによみがえったんですが、じきに消えていきました。重要な夢を見たんだけれど、どうしても思い出せない、もどかしいけど思い出せないみたいなことがあるでしょ。そんな感じでした。

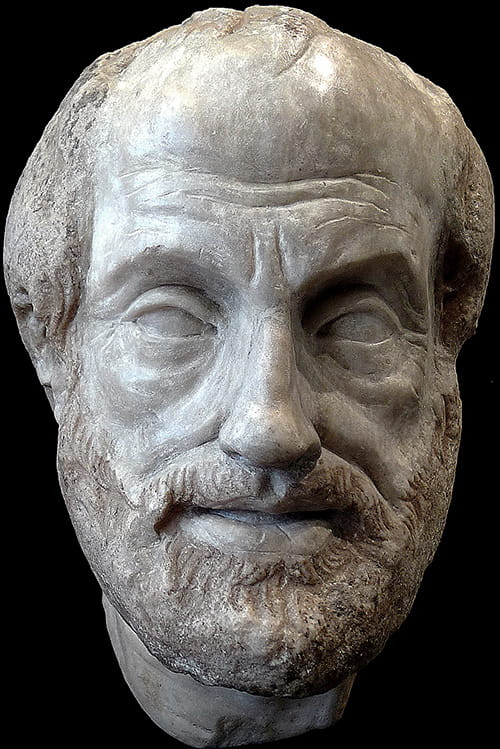

女は生まれつき劣っている

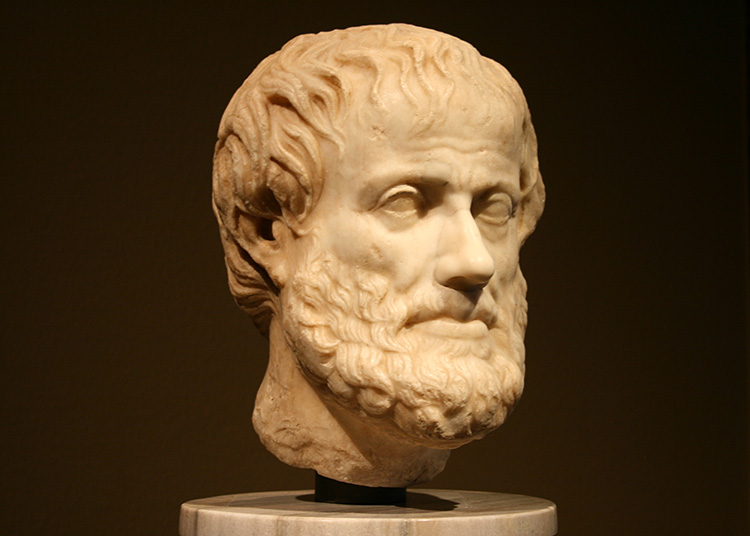

the male is by nature superior

and the female inferior

↑アリストテレス像 頭部。[Marco Almbauer, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons]

「女は生まれつき劣っている」と私が言ったとしたら、妻はとっくに愛想つかして出て行っただろうと思います。一発殴って。

私が言うのではありません。↑上の先生がおっしゃった。「万学の祖」アリストテレス大先生が著書『政治学』の中でこのように述べられたんです。

男性は生まれつき優れ、女性は劣っており、男性が支配者で、女性が従属者である 。

よしもと新喜劇の役者さんが「オマエ、生まれつきのアホやろ」とセリフで言うのとは違う。アリストテレスは、西洋の精神文化史を代表する「知の巨人」であり、西洋文明のいしずえを築いた偉人です。

この先生はふざけたりジョークを言う人ではない。何を言うのも哲学的で重々しい。そんな大先生が上の彫像みたいに、大まじめな顔して「女性は生まれつき劣っている」とおっしゃる。

どうしますか? 反論しますか? 反論しても無駄です。先生は「論理学の祖」でもある。「論理」のプロ、プロ中のプロなんです。先生と議論して勝てる人なんてまあない。

聞かなかったフリをする。死んだフリをする。それしかない。だから、アリストテレスのこのご発言、私たちの耳に入らなかった。

学校の先生も学者も黙っている。立場があるから。私の芸大時代の哲学の先生も、このこと話題にされなかった。哲学徒のH君も、この差別発言のこと私に教えなかった。きっと知っていたはずです。

最近、発見したんですが2021年1月15日にこんな本が出版されています↓

女性差別言説

The statement of misogyny

私は読む余裕がないけれど、紹介文を転載させてください。読む余裕がないといいながら紹介文だけアップするなんて、「学者」だったら絶対アウトですね。 私は学問とは関係のない「与太者」とか「散歩派」のたぐいなので、どうかご容赦ください。

人類ではじめて公式に「女性差別言説」を残したのはアリストテレスとされ、「男性こそ本質であり、よりよい存在。 原理を体現し、何かをできる能力を持つが、女性は単なる材料。いわば発育不全の男性」と、かなり唖然とする内容。

人類ではじめて公式に「女性差別言説」を残した、というところがビビッときました。古今東西、女性差別発言をする人はいっぱいあったと思いますが、アリストテレスは「論理学の祖」らしく、きちんとした「女性差別言説」を記述しました。「言説」という硬い言葉が哲学用語っぽくて、アリストレテスにふさわしい。

私は哲学徒のH君や散歩派の間水君のようには、ちゃんと哲学を勉強したわけではなく、週刊誌の冒頭ページにある若い女性の水着姿をチラ見する程度にしか哲学書を読んでいないけれど、

それでも西洋の哲学者たちの女性蔑視発言をチラチラ目にしました。

考える人々の女性蔑視

Misogyny in the thinkers

↑ビヴァリー・クラック編集『西洋哲学の伝統における女性蔑視』(1999)。

Amazonの紹介文によると、プラトン、アリストテレス、テリトゥリアヌス、アウグスティヌス、トマス・アクィナス、クレイマー、 シュプレンガー、デカルト、ホッブズ、ロック、ヒューム、カント、ルソー、ヘーゲル、ショーペンハウアー、ニーチェ、フロイト、

ヴァイニンガー、シュペングラー、ルーカスを話題にしているそうです。・・・古代ギリシャから現代までの思想家の著作に当たったと書かれています。

女性に対するこのような女性蔑視認識は衝撃的であるが、それは西洋の知的伝統の形成に責任を持つ偉大な頭脳から来ているからにほかならない。

これらの哲学者の知恵が女性蔑視から切り離せるかどうか・・・

彼らの哲学上の業績と、女性蔑視認識は全く無関係と言えるのか、どこかでつながっていて、彼らの人間観・世界観に何かかたよったころがあって・・・彼らの哲学自体に何らかのかたより、あるいは欠陥があるかも知れないわけです。

この思想界のそうそうたるオールスターメンバーを目にすると、彼らを疑うことは恐ろしいことです。 おじけづいて当然だと思います。

ところがこの本の編集者ビヴァリー・クラック氏は、西洋哲学に代わるものを探すべきかどうかと問いかけています。勇気ある発言だと思います。ただし、この本のレビュー欄にはまったくコメントがありません。

偉い人の言ったことだからといって、見て見ぬフリ、死んだフリができるのかということだと思います。立場のある人は、そうせざるを得ない。 立場のある人はコロナワクチンのこともネオニコチノイド系農薬、除草剤のラウンドアップ、有機フッ素化合物問題についても死んだフリをするしかありません。

気候変動も環境問題も、きっと立場がある人たちが何とかしてくれるだろうと考える人が多いけれど、立場のある偉いひとには「手かせ足かせ」があることを理解しなくてはならないと思います。

人まかせにはできないということです。微力であっても自分で考え、自分が行動していくしかないのだと思います。

ところが、われわれのような立場のない人間は、金もチカラもヒマもなかったりするので、目のまえのことで精一杯で、あきらめたり無力感にさいなまれたりしがちです・・・

希望

Hope

↑上の本の表紙の原画(部分)。ジョージ・フレデリック・ワッツ(1817 - 1904)が描いた『希望』(1886)。[George Frederic Watts and workshop, Public domain, via Wikimedia Commons]

地球儀の上に座り、目に包帯をまいて竪琴を弾いています。竪琴の弦は全部切れていて、1 本だけが残っています。 その小さな音に全力で耳を傾けながら、彼女はできる限りの音楽を奏でようとしています。

と作者であるワッツは友人への手紙で書いています。目を負傷したのでしょうか? 包帯をまいて目が見えません。暗闇の世界です。題名は「希望」だけれど、この状況は「絶望」的です。

ただ空の水色が明るく、彼女の頭部やカラダ、足もとや地球の一部にスポットライトのような光があたっており、メランコリックな印象は受けません。自殺を決意していた人がこの絵を見て思いとどまったというような逸話もあるそうです。

豊かな暮らし、美しいお庭、未知の国への旅行、家族や恋人や友人との楽しい語らい、未来は明るい、希望に満ちている・・・そういう希望なら誰でも感じることができる。

でもウクライナやパレスチナで家族や恋人や友人や家や仕事を失い、炸裂した爆弾のせいで自分の眼も失明したとしたら、それでも希望をいだき続けることができるでしょうか?

この絵は、暗闇の世界で、残されたたった一本の弦を使って音楽を奏でようとするところを描いています。その音はどんな音なのだろう。そのかすかな音のなかに希望の光を見出そうというのでしょうか?

私たちは目に見える世界の豊かさ、楽しさ、美しさ、おいしさ、速さ、便利さを希望してきた。 そこにこそ希望があると思ってきた。今や外側の光は絶たれ絶望的な状況がある。

が、まだ一本の弦をつまびくチカラが残っている、その音に聞きいる意識がある。 彼女は自分の内側に希望の光を見出そうとしているのでしょうか・・・

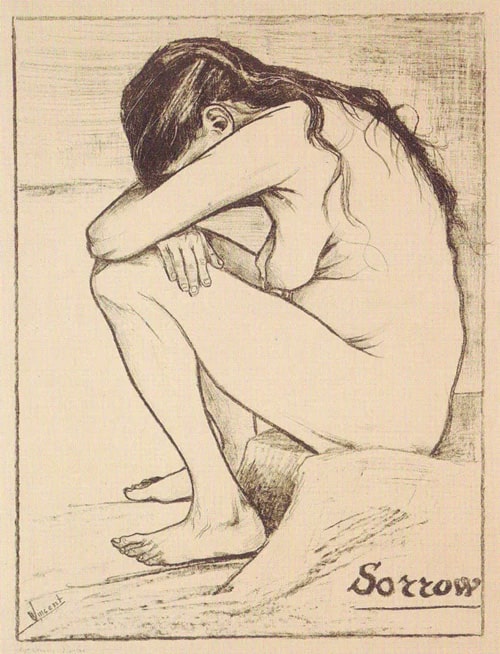

悲しみ

Sorrow

↑ゴッホ(1853 - 1890)の版画(リトグラフ)、『悲しみ』(Sorrow/1882)。[ Van Gogh Museum,Public

domain, via Wikimedia Commons]

彼女はシーンと呼ばれる32歳の娼婦であり、5歳の娘を連れてさまようホームレスだった。このとき妊娠もしていた。男に捨てられ貧困にあえぎながらアルコールとタバコにおぼれていた。

こんな絵を描くなんて驚きです。ここには一片の希望もないと思います。誰も助けてくれない。お腹は妊娠しているのでくびれていない。たれた乳房がセクシーとはいえない。こんな絵を描くのはゴッホしかいないと思う。

このカラダだと売春しても高いお金はもらえない。これからどうやって5歳の娘と、生まれてくる子供を育てていけばいいのだろう。当時29歳だったゴッホは、そんな女性を助けようとしました。

ゴッホが画家になることを決意したのは2年前のことで、収入といえば弟からの仕送りだけ。娼婦と子供たちを助けるなんてできるわけがない。

が、牧師の家に生まれ、つい最近まで炭鉱でキリスト教伝道師として活動していたゴッホは、苦しみにあえでいる人々に同情し、 何とか救ってあげたいという自己犠牲的な心情が強かった。弟への手紙でこんなことを書いています。

女性を捨てることと、捨てられた女性を受け入れることは、どちらがより教養があり、より繊細で、より男らしいことなのだろうか?

シーンのような女性を捨てる男はひどいヤツだ。シーンのような女性を救う男こそが、教養のある男なんだよ・・・と稼ぎのない29歳の男が偉そうに言う。こんな男の言うこと誰も相手にしないと思います。

ゴッホはこの娼婦と暮らし、彼女の悲しみを描くことで何かをつかんだ。こんな悲惨な娼婦の絵、誰も称賛してくれる人はないけれど、彼は素晴らしい絵、最高の絵が描けたと思った。

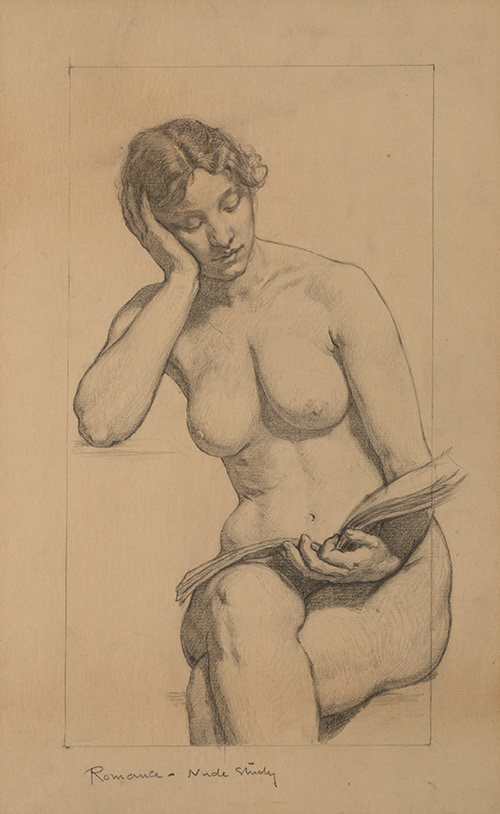

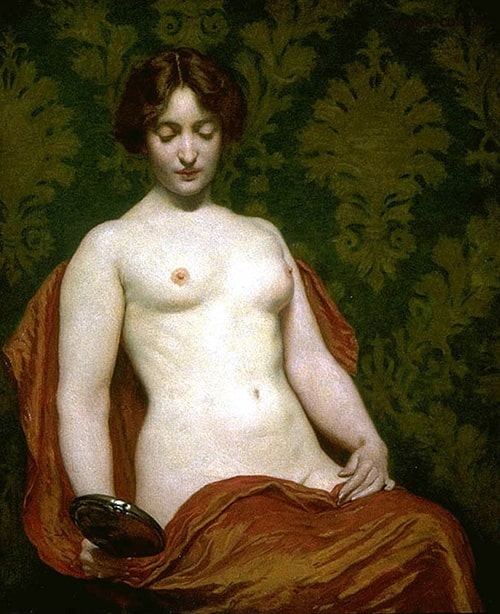

ふつうはもっと美しいヌードを描きたい。はりのある乳房、お尻やふとももに続く曲線を美しく見せるお腹のくびれ・・・多くの画家・彫刻家たちはそういうセクシーできれいなヌード作品をたくさん制作してきました。

私も芸大の2回生のとき、ヌードを描くクラスに1年間在籍しました。モデルさんはみんな若い女性で、妊娠してお腹がでっぱって乳房がたれているようなモデルさんなんてありえなかった。

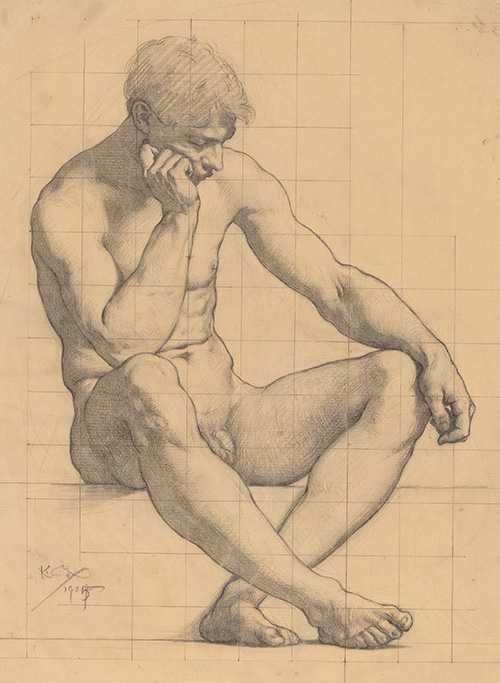

↑アメリカの画家ケニオン・コックス(1856 - 1919)のヌード習作。[National Gallery of Art, CC0, via

Wikimedia Commons]

本というほどの厚みはない冊子みたいなものを読んでいるのか、そのうち眠っているのか、なぜ全裸なのかさっぱりわかりませんが、ゴッホの『悲しみ』とはぜんぜん違う。

こういう絵ならいくらでもある。無限にあります。誰の子かわかない子供を宿している娼婦のたれた乳房を描くのはゴッホぐらいだと思う。

ケニオン・コックスの『考える若者』・・・という題名はついてない。「男性ヌード習作」(1905)となっています。[National Gallery

of Art, CC0, via Wikimedia Commons]

シンシナティの美術学校、ペンシルベニア美術アカデミーで学んだあと、パリに留学してカロリュス=デュランに学び、エコール・デ・ボザールででも学んだ。

一貫して写実的、古典的な画風を深めた。写実的に描くためには長い修練が必要です。今の時代、写真も動画もあるからこういう写実的な絵の評価が下がっているように思います。このケニオン・コックスもどうやらあまり評価されていないようです。

↑「銀の手鏡」(1907)[Kenyon Cox, Public domain, via Wikimedia Commons]

ゴッホより3年あとに生まれた、ゴッホと同世代といってもいい画家なんですが、ふたりは全然違う。 違う生き方、違う絵。 ゴッホの下のスケッチ、ケニオン・コックスが見たらどう思うでしょう↓

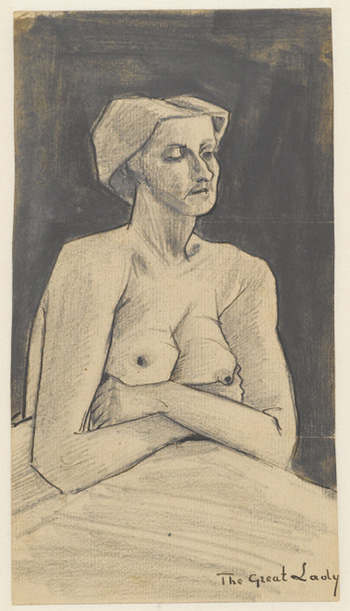

偉大なレディ

The Great Lady

↑[ Van Gogh Museum,Public domain, via Wikimedia Commons]

右下に“The Great Lady”、 偉大なレディと書かれている。シーンを描いたスケッチ(1882)。弟への手紙のなかに同封した。ゴッホは彼女のなかに「偉大さ」を見た。「女性差別言説」のアリストテレスとは全く違うものの見方、感じ方、考え方、生き方がある。

ゴッホは2年まえに画家を志したとき、美術の基礎から学ぶアートスクールに行ったほうがいいと親戚の画家からアドバイスされた。けれどゴッホが石膏デッサンすると古代ギリシャの女神が、八百屋のおばちゃんみたいな顔になってしまったという。

八百屋のおばちゃんには大変失礼な言い草ですが、ゴッホの伝記にそう書いてあった(ぜったい私の表現ではありません)。で、スクールの先生は「君には才能がない。絵なんかやめた方がいいよ」と言った。ケニオン・コックスも同じことを言うに違いない。

シーンをモデルに絵を描くなかで、誰かにほめてもらえなくても、自分が素晴らしいと思うならそれでいい、それで行こうみたいな開き直り・・・いや決意を固めたのだと思う。

この絵『悲しみ』がゴッホの人生のターニングポイントになった、と思う。私が勝手に思うだけで、そんなことどこにも書いていない。

芸大時代、美術の専門家でない人が私の絵をたいそうほめてくれた。そのかたから見たら、圧倒的にじょうずだし、色彩もすごく美しい。でも私は自分の絵に深みがないことを知っていました。するとどんなにほめてもらっても空虚なんです。ほめてもらっても、うれしくもなんともなかった。

デザイナー時代に、私が手がけたある商品がたいそう売れた。あなたのデザインが良かったからだと、いっぱいほめてもらった。でも私はうれしくなかった。その商品が売れたのは中身が良かったからでした。

もっと優れたデザイナーが手がけていたら、もっと売れただろうことを知っていた。結局、人からほめられても自分が納得いかなければ、うれしくもなんともない。よろころべない。

そういう意味で、誰からもまったくほめられなくても、自分が納得できる絵が描けたゴッホは、やっぱりものすごく幸せな人だったのだと思います。

伝記では苦しみの多い悲惨な人生・・・精神病院に閉じ込められ、最後は自殺という悲しい死が描かれていたけれど、彼の絵には苦しみつつ描くことの「歓喜」があると思った。そして自分にはそれがない。自分の絵は深みがなく輝きもない、ただうまいだけの浅はかな絵じゃないかと落ちこんだ。

ゴッホのこの「悲しみ」、みんなはゴッホの絵だと知っているから評価するだけで、ちょっと才能ある大阪釜ヶ崎の浮浪者のオッサンが、ホームレスのオバハンを描いた絵だとしたら、まあ500円ですね。たぶんワンコインでも売れないと思う。

それがゴッホの絵というだけで、ものすごい値段がつくんです。何かおかしいと思いませんか? 美術っていったい何なんでしょう?

私は高校生のときこの娼婦の絵を知りました。衝撃を受けて、絵というものがわからなくなった。美とは何だろうと思った。と思いつつ、芸大受験のためにミロのヴィーナスのような均整のとれた石膏像を無感動に淡々と描いていた。

いろんな石膏像をけんめに描くから確かにうまくなった。けれど描くことが、まった歓びのないただの「作業」になっていた。

↑『炎の人ゴッホ』予告編。原題“Lust for Life”(生への渇望)。

日本では1974年1月14日、テレビの『月曜ロードショー』で放映された。私は17歳の高校2年生でした。これを見ると、今でもその時の衝撃と感動がよみがえって胸キュンとなります。

ゴッホ役のカーク・ダグラスは、帝政ロシアからの移民で、本当の名前はイシュール・ダニエロヴィッチというらしい。貧民街に暮らし、少年時代は新聞配達、露天商、庭師など多くの職を転々としつつ、学業にはげんだ。

大学は、学費のためにアルバイト生活の他にボクシングの試合にでて、ファイトマネーを稼いだりナイトクラブや街頭で歌って生計を立てたという。裕福な家に生まれてハンサムだったから人気が出た、みたいな人には演じられない役柄だと思います。

ゴーギャン役のアンソニー・クインは、メキシコからの移民で、本名はアントニオ・ルドルフォ・オアハカ・クイン。 父親はアイルランド系メキシコ人、母親は先住民のアステカ族系メキシコ人だった。

早くに父親を亡くし、俳優になる前には靴磨きやプロボクサーのスパーリング・パートナーや画家など転々としたという。あの強烈な個性を持つゴーギャンを演じるには、そういう人でないと無理だったと思う。

この映画を見て私は岩波文庫の『ゴッホの手紙』を買いました。ゴッホは娼婦シーンのことも書いていた。思い出すのも辛いけれど、女性の容姿より、深い悲しみを体験している人にひかれ愛する、みたいな文章があった。

ゴッホはシーンと結婚してもいいと思った。シーンもそう思ったらしい。そして1年ほど同棲しました。けれどシーンは更生しなかった。飲酒と売春から足を洗えなかった。貧しさのためだという。ゴッホはシーンから性病をうつされたらしい。淋病で入院しています。

そうして2人は別れ、それから8年後の1890年、ゴッホは南フランスのオーヴェル・シュル・オワーズの麦畑で自分のアタマにピストルを撃った。彼の自殺の14年後の1904年、シーンはオランダのスヘルテ川で入水自殺した。

私は画家を志していたけれど、画家になるということは、いったいどういうことなんだろうと、ぐらぐらした。 ・・・その話はきりがないので後の章にまわします。

ロダンの『考える人』が、深い思考の普遍的な姿を結晶化したとして、ゴッホのこの『悲しみ』は、深い悲しみの普遍的な姿を結晶化したと思います。 悲しい顔の表情を描くことなしにです・・・

ロダンは1881年に、粘土で『考える人』のごくごく小さな像(高さ70cm)を制作しました。そのときロダンはその像に『詩人』という題名を与えました。

『詩人』が1881年、『悲しみ』が1882年に生まれました。ほぼ同時期に生まれたんです。私のなかで2人の像はセットになっています。

沈黙は女の栄光

Silence is a woman's glory

↑少しお年をめされた。アレクサンダー大王のおかかえ彫刻家リュシッポスによって作られたアリストテレス像のローマ時代の複製(1世紀か2世紀)。大理石像。[Louvre

Museum, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons]

会社の前に創業者の銅像が立っていたりするでしょ。そういうのと比べて何ら見劣りしない。なるほど科学や科学技術や人殺しの兵器は飛躍的に進歩したけれど、芸術の分野は、進歩・進化はないのでしょうか?

アリストテレスは「男の勇気は命令することで示され、女の勇気は従うことで示される」とか「沈黙は女の栄光であるが、男の栄光とは等しくはない」とも述べておられる。

ごたいそうな重々しい表現だけれど、要は「女は黙って言うこと聞いてりゃいいんだよ」みたいなことですね。

彼はまた、社会を観察することによって「女は男に服従することに美徳を見出す」という洞察を得たと書いているけれど、私は妻に聞いてみた。

「僕に服従することが美徳だと思う?」。妻は言った「あなたに服従したことは一度だってない。あなたも私のことを服従させたことはない。服従させたり、服従したりという関係が無いことが美徳だと思う」

。

妻たちは黙っていなさい

Wives,shut your mouths

↑イタリア北部の街ラヴェンナのサン・ヴィターレ大聖堂にあるモザイクで表現された使徒パウロ像(6世紀) [Luca Sartoni from Vienna, Austria, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons ]

女が教えたり、男の上に立ったりすることを、私は許さない。女は沈黙していなくてはならない。

↑これもアリストテレスの言葉・・・のようですが違うんです。新約聖書をすみずみまで読む信者のかたならご存知の一節だと思います。『テモテへの手紙1』2章。

「私は許さない」と言っているのは使徒パウロ(紀元5頃 - 65頃)。「女は沈黙していなくてはならない」のあとに次の言葉が続きます。

なぜならアダムが最初に造られ、そのあとにイヴが造られたから。しかもアダムはだまされなかったが、女はだまされて罪を犯してしまった。しかし女は信仰と愛と清さを保ち続け貞淑であるならば、子を産むことによって救われる。

「アダムはだまされなかったが、女はだまされて罪を犯してしまった」というのは、滅茶苦茶ヤバイ見解だと思います。

Wikipedia英語版によると、現在ではこの手紙は使徒パウロが書いたものではなく、身元不明のキリスト教徒が、1世紀後半から2世紀半ばに書いたようだとする学説が有力であるらしい。新約聖書の成立時期は1世紀から2世紀とされているので、最初期からこの文言があったということです。

どうやら偽書らしいとわかってきたのは最近の話であって、長らく使徒パウロが書いたものとして信じられ影響を与えてきたことは事実であり、今もこの部分が新約聖書からカットされていないので、使徒パウロの言葉として信じている人がほとんどだと思います。

それに文献学者の言うことをいちいち受け入れていたら、あれもこれも疑われて、みんな作り話だってことになりかねない。もう少し使徒パウロ(偽パウロ?)の言葉を引用しておきます↓

教会では、妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように、服従しなさい。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。

教会で語ることは、妻にとってはふさわしくないことです。(コリント人への手紙14:34)

しかし、あなたがたに知っていてもらいたい。すべての男のかしらはキリストであり、女のかしらは男であり、キリストのかしらは神である。(コリント人への手紙14:34)

あれっ? これって儒教の教えである女子教訓書『女大学』(おんなだいがく)とそっくり。

夫を主人と思い、敬い慎みて事(つか)うべし。総じて婦人の道は、人に従うにあり。・・・夫の教訓あらばその仰(おおせ)を背くべからず。 疑わしきことは、夫に問いて、その下知に従ふべし。

この文書の直前に「婦人は別に君主なし」と書かれています。君主とは殿さまのことです。それが夫の主(あるじ)です。婦人は殿さまにつかえなくていいから、夫を殿さまと思って、夫につかえなさいという。

『女大学』では、殿さま――夫――婦人の三者間の上下関係、主従関係を説いているわけですが、使徒パウロは、神――キリスト――男――女の上下関係、主従関係を説いています。

現在でも夫のことを「主人」と言う人がありますが、本来はこの主従関係を表しています。大正時代に広まり、そのときは上流婦人が使っていたそうです。それが庶民に広まったのは敗戦後、特に高度経済成長期だと言語学者の中村桃子氏は言われています。

女性抜きの民主主義

Democracy without women's right to vote

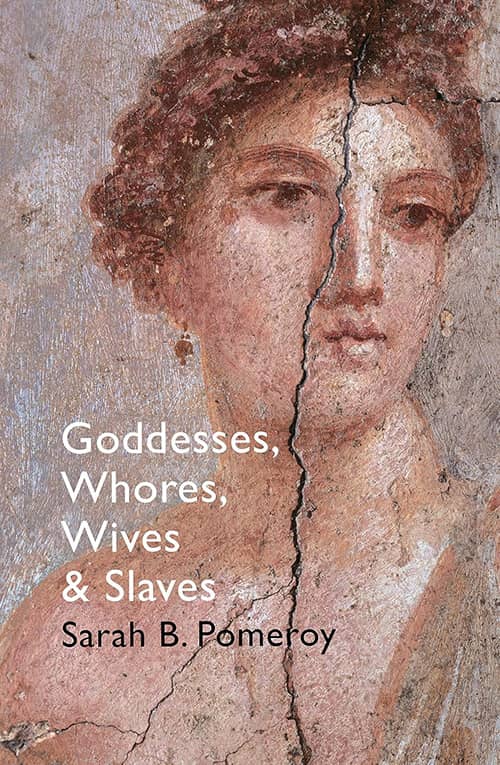

↑サラ・B・ポメロイ著『女神、娼婦、妻、奴隷: 古典古代における女性たち』(2015)

古代ギリシャ、古代ローマの女性史を書いた本です。今の時代は、翻訳ソフトやChatGPTやGrokとかを使って外国語の本を読めます。ありがたい時代になったものです。

『女神、娼婦、妻、奴隷』・・・この同じ題名で、世界史・美術史が書けると思います。哲学書も書けると思います。ここに恋人、愛人、母、魔女、聖女も加えた女性論です。

読者のオリンダ・マスターズというかたが、Amazonのレビューに投稿されています。

多くの人が、西洋文明のいしずえだと考えている古代ギリシャの女性の生活が、今日のサウジアラビアの女性とそれほど変わらないものだったと知ったら、あなたは驚くでしょう。

女性には投票権がなく、付きそいなしでは外出できず、教育を受けることも許されず、コミュニティの政治活動にはまったく参加できませんでした。

アリストテレスほどの偉人が、女性が生まれつき劣っていると説いても大騒ぎにならない社会なら、女性差別が社会全体のあたりまえの常識であったことが想像できます。

今のわが国で著名な偉人が「女は生まれつき劣っている」なんて言ったら、「文春砲」が炸裂しますよね。その当時は、超差別発言が何の問題にもならないどころか、そののち2300年以上ものあいだ「万学の祖」「知的巨人」として尊敬された。

上の投稿では、サウジアラビアがたいそう遅れているように書かれているけれど、日本の女性が参政権を認められたのは大東亜戦争敗戦後の1945年(昭和20)12月のことでした。私の母が女学校の生徒だった時代・・・そんな昔のことではありません。

きっと進歩的な西洋社会では、そうとう早くから女性の参政権が認められたのだろうと思いきや、フィンランド:1913年、 ノルウェー:1915年、デンマーク・アイスランド

:1918年、ロシア・オーストリア・イギリス:1919年、ドイツ:1919年、フランス:1944年となっています。

けっしてものすごく早いわけではありません。ギリシャは1952年だった。アリストテレスの時代から約2300年もたって、ようやく女性の参政権が認められた。

↑アメリカ合衆国は1920年です。写真はミネソタ州の最大都市ミネアポリスの女性たちが初めて選挙に参加する様子(1920)。[著作権等不明の写真]

が、どうやらネイティブアメリカンの女性とアジア系アメリカ人の女性は、1950年まで投票を禁止されていたという。

と書くと、女性の参政権だけが特別に遅かったという話になってしまいますが、実はみんなが参政権を持つというものの考え方は、人類の歴史のなかでかなり新しい。

男性だって、日本の25歳以上の男性みんなが選挙権を得たのは1925年(大正14)、母が生まれる4年前のことだった。女性に比べて20年早かっただけ。20年なんてあっというまです。エンジェルファームを設立したのが2002年。あれから22年の月日が流れました。長いといえば長いけど、あっという間であったとも感じます。

それでは男性に関しては、西洋では特別早くから選挙権を持っていたかというと、思ったほどではないんです。1867年にドイツ(北ドイツ連邦)において初めて男性普通選挙が実施されたという。だったらそんなに偉そうに言うもんじゃない。

他の国もこんな感じです・・・スイス:1874年、スペイン:1890年、ベルギー:1893年、ノルウェー:1896年、オーストリア:1907年、イタリア:1918年。

アメリカでは、1870年には全人種の男性普通選挙が行われた。

そして1920年には女性の参政権が認められた・・・という建前だけれど、 男女関係なく有色アメリカ人への選挙妨害というか、投票権があっても選挙に行きづらいというような状況が長らく続いたようです。

1965年になって、ようやく投票における人種差別を禁止する「投票権法」が制定されました。1965年だなんて、遅すぎませんか? アメリカの民主主義なんてそういうものなんです。

有色アメリカ人が選挙に行きやすくなり、議会に自分たちの代表を送ることがしやすくなるのに長い年月がかかりました。「投票権」制定50周年を記念して出版された子供向けの絵本↓

白人ファーストの民主主義

Democracy with racism

↑【YouTube動画】

ニューホール小学校の図書室司書スコット先生が、リリアンの投票権を読み聞かせます。この力強く感動的な絵本で、50年前に制定された重要な法律、1965年投票権法を祝いましょう。

投票する前にテストに合格したり、不可能な質問に答えたりしなければならなかったらどうでしょう。または、投票する前に特別税を支払わなければならないと想像してみてください。

投票しようとしただけで、自分の町の人たちから怒った暴徒に追いかけられたら、どんな気分になるでしょうか。

これは、何世代にもわたる差別の後、すべてのアメリカ人の投票権を保護する法律のおかげで不正に打ち勝った、リリアンの家族と他の多くのアフリカ系アメリカ人の物語です。

とはいえこの問題、今も解決してはいないという発信がネット上に多く見られます。

▶

制定から57年、「投票権法」は危機に瀕している(アメリカ自由人権協会)

アテナイの直接民主制

Democracy in Athens

古代ギリシャの都市国家アテナイで、世界最初の民主主義(デモクラシー)が誕生したと高校で習いました。それは直接民主制で、みんながひとつの場所に集まって話し合いでものごとを決めたという。

王とか独裁者がひとりで決めて命令するのではなく、みんなで徹底的に話し合って決めていく・・・それはいいなあと当時の私は思った。その情景を空想しながら。テストではまったく役に立たない空想の世界にのめりこみながら、アテナイの直接民主制素晴らしい、と思った。

その民主主義には女性が含まれていないことはあとで知った。その時に習ったのかも知れないけれど、空想の世界に飛んでいたせいで、聞いていなかったのかも知れない。

なぜ女性は参加できないのだろう? 女性は「民」のなかに含まれないのだろうか? 民の半数である女性が参加できない政治体制を「民主」って言えるのか?

どうやら私が空想したような素晴らしいものではなかったかも知れない。プラトンもアリストテレスも、アテナイの民主制を冷ややかな目で見ています。 当時のアテナイを生きた二人が、否定的な眼で見ているのに、なぜ私が学んだ時代の教科書は肯定的な記述になっていたのでしょう?

民主主義がソクラテスを殺した?

Democracy killed Socrates?

↑ラファエロの『アテナイの学堂』に描かれたソクラテス。右端のアタマが禿げあがった人物です。左の若い軍人であり政治家であるアルキビアデス(紀元前

450 - 404 )はソクラテスの弟子だった。

プラトンが28歳のとき、師のソクラテスは民主制下の民衆裁判によって死刑を宣告されました。専門家ではない501人の一般市民(陪審員)による多数決によって、ソクラテスの死刑を決めてしまった。

多数の人が賛成したというだけで、それが正しいかどうかは関係ありません。間違っていたとしても、多数の人が賛成すればソクラテスを殺してしまうことになる。このとき501人のうち360人が死刑に賛成したのでした。

それもあってプラトンは民主制を信じない。民主制は徳や知性を持たない人々までが政治を動かすようになるので「衆愚政治」になりやすいと彼は見る。

民主制は混乱におちいりやすく、それゆえに秩序を与えてくれる強いリーダーを求めるようになり、そうなると「独裁政治」へと転がりやすい、その危険性をプラトンは指摘しました。それってそのまま現代の民主主義への警告でもあります。

彼は「賢人政治」というものを考えました。哲学者が都市国家ポリスを支配するか、政治家が哲学を学んでポリスを支配するというものです。少数の哲人が支配する理想国家を夢見たのでした。

愚かな民衆がたくさん集まっても、まともな政治ができない、その証拠に偉大な師・ソクラテスを殺してしまったじゃないかという思いがあった。

でもそんな哲人って本当にいるの? お金とか物質的な豊かさより魂の成長を求める生き方をソクラテスは説いた。そんな人はきっと政治家になりたがらない。

一方、政治家はお金や権力や女のひとが大好き。裏金やストリップショーが大好き。老齢になっても権力にしがみつく。そういう人が糞面白くもない哲学を学ぶわけがないでしょ。

私には耐えられない。プラトンのいう「哲人」になるためには何と数学を学ばなくてはならない。数学が必須科目なんです。数学嫌いの私には絶対耐えられない。

「哲人」になんかなりたくない(なりたくてもなれない)。 「愚者」でけっこう(愚者にしかなれない)。

民衆を鼓舞する民主主義

Democracy to inspire the people

↑古代ギリシャの都市国家アテナイの人々をまえに演説するペリクレス(紀元前495? - 429)。ドイツの歴史画家フィリップ・フォン・フォルツ(1805

- 1877)が描く。[Philipp Foltz, Public domain, via Wikimedia Commons]

ペリクレスは弁舌に優れた政治家であり将軍だった。スピーカーのない時代に、野外で多くの人々を感動させるためには、小声でボソボソ語っていてはダメです。理屈っぽいのもダメ。ペリクレスはたぶん馬鹿デカイ声で演説できたのでしょう。軍人だし。

アリストテレスは論理的で冷静な人ですが、民衆を鼓舞するためには、理屈っぽいことを言ってたら受けないことを、ちゃんと理解されている。民衆相手の演説は論理じゃダメだと、それはそれでちゃんと「言説」を残されている。

最近アメリカ合衆国大統領選挙があって、新聞もテレビもやめて久しい私はインターネットで情報を受け取りました。 これが現代の文明国の民主主義というものか! と私はあらためてショックを受けました。

なんだこの熱狂・興奮・個人攻撃、USA・USA・USAの連呼・・・・・気分が悪くなった。ボクシングやプロレスの試合みたいなノリではないか。これがあの都市国家アテナイの民主制の顛末か? というか、もしかしてアテナイでもこのノリだったのか?

あれから25世紀たって、プラトンが夢見た賢人政治とはほど遠い。プラトンがこれを見たらどう思うだろう? 衆愚政治とか劇場支配制の見本だと批判しないでしょうか?

偽善的な「正義」をふりかざすより、堂々と「アメリカファースト」という本音をアピールするのは「正直」といえば「正直」だと思うけど・・・

ヒトラー総統やトランプ大統領みたいに、理性ではなく感情に訴える・・・アテナイの民主制もポピュリズム系民主主義だったのかも知れない。だからプラトンは民主制を堕落した政治体制とみたのでしょう。

アリストテレスは、人間は本来「ポリス的動物」つまり社会的政治的な動物なので、市民が政治に参加することは好ましいと考えました。良い民主制があるというわけです。

誰も責任をとらない烏合の衆が支配するのは悪い民主制で、それは衆愚政治、扇動政治です。良い民主制のにない手となる市民は、一定の教育と「公共善」をめざすことが必要だと説きました。

けれどアリストテレスは女性を民主制のにない手であるとは考えなかった。 女性が生まれつき劣っていると考えるアリストテレスにとってみたら、女性は政治に参加する能力がないとみなしたのでしょう。

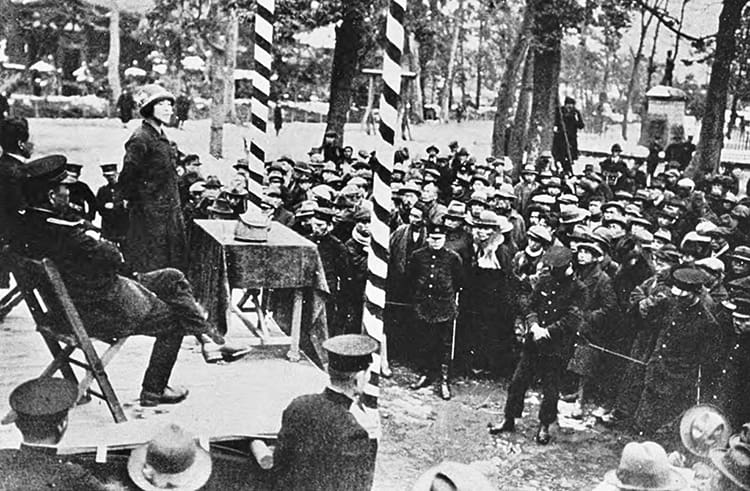

↑1927年2月23日、女性参政権を求める「婦選運動同愛会」の野外演説。警官に囲まれて演説する小牛河倫子氏。 [Unknown photographer,

Public domain, via Wikimedia Commons]

私の母が生まれる2年前です。見たところ女性の姿は、倫子氏ひとり。女性が演説するだけなのに、こんなにたくさんの警官が配置されている。

集まっているのは支援者でしょうか。見たところ男性だけ。

女性はこういう集会にも参加できなかった。1900年(明治33)に制定された治安警察法第5条で、女性が政治集会に参加することを禁止していました。

倫子氏の横でふんぞりかえっている警官、ちょっと偉そうです。今の時代ならスマホで動画を撮られてYouTubeとFacebookに流されて、コメント欄で非難集中みたいなことになるかも。

明治時代から多くの女性が参政権を求めて戦ってきたけれど実現しなかった。それは大東亜戦争敗戦直後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によってもたらされた。

GHQから与えられた民主主義

Women's suffrage granted by GHQ

↑敗戦が1945年8月15日、幣原喜重郎(しではら きじゅうろう/1872 - 1951年) が内閣総理大臣に就任したのが1945年10月9日。

上の写真はその日に撮られた内閣のメンバー。

これから新しい民主国家を築こうというのに、ご年配のかたばっかり。前列中央が幣原総理。英語が堪能だった。[Unknown author, Public

domain, via Wikimedia Commons]

10月11日、幣原総理はGHQのトップであるマッカーサーに新任の挨拶を行うために連合国軍最高司令官総司令部を訪問。

そのとき女性の解放(女性参政権の付与)を含む「民主化5項目」が指令され、12月に女性参政権が法的に制定された。

翌1946年4月10日、戦後初めての衆議院議員総選挙が行われて、約1380万人の女性が初めて投票し、39名の女性国会議員が誕生した。

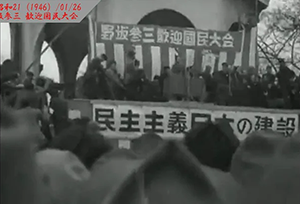

↑婦人参政権がせっかく与えられても、 「どうも女の人は引っ込み思案」だというので、 関東労協婦人部では、03月24日、 東京芝公会堂で「婦人参政権を生かす会」を開きました。

共産党の野坂参三氏、 社会党の島上善五郎氏の講演の後、活発な質問に移りました。 古い考えを捨てた婦人たちの、 このように積極的な政治への参加は、今後ますます活発となることでしょう。

[野坂氏] 「・・・よくわかるように、男は戸主になって色んなことができる。しかし女はできない。これは私非常にけしからん仕組みだと思う。これはむかし徳川時代のあの封建時代の、制度と、ほとんど同じです。

だから私たちはこれを古い、封建的な、婦人に対する束縛だとこういうふうに言っている」

続いて、社会党の島上善五郎氏。

[島上氏] 「自称した人々、軍国主義・侵略主義の考えをそのまま、腹の中に抱いている人々を日本の政治の上に、指導者として許すならば、それは、断じて日本の政治が、民主主義になるのではない」

[会場の女性] 「(社会党の島上さんは)共産党と同じことをおっしゃるんです。だから、それだったらばね・・・」(拍手)

※主義主張が同じならば、党として融合するか連帯してもいいだろうという皮肉

[島上氏] 「ただね、えーと」

[会場の女性] ※おそらく社会党の島上への皮肉

「資本主義の人と手を結んで、我々が政治を取ったならば、その資本主義のいいようにするんだっていうふうに、そういうふうに言っているってことを聞いて、非常に私はね、婦人として、哀しい男がいるもんだと思ったの」(会場・笑)

(※は動画をアップされているかたの説明です)

総選挙が1946年4月10日、その直前の3月24日・・・ その時代の空気を感じるために、ここに貼り込みました。

島上善五郎氏の軍国調の演説のあとに「共産党と同じことをおっしゃるんですね。それだったらばね」と若い女性が発言する、会場から大きな拍手がわきおこる。それをさえぎるかのような善五郎氏の「ただね。ええっと」という声が聞こえる・・・

この若い女性は、善五郎氏の演説に共感しているようには聞こえないし、会場の拍手も善五郎氏を支持するものとは思えません。けれど動画は、資本主義に反対し共産主義に共鳴する集まりだったようにまとめられています。

「非常に悲しい男がいるもんだ」と女性が言ったあとの会場の笑い声もそうです。この会場でわきおこった拍手や笑い声は、何かいい感じがします。

共産党の野坂参三(1892 - 1993)は説教調で、社会党の島上善五郎(1903 - 2001)は軍国調。何か感じ悪い。会場全体がそれを笑い飛ばしているように聞こえるんですが、それは私の思い違いでしょうか?

敗戦を告げる天皇の玉音放送があったのが1945年8月15日。それからたった7カ月後の映像ですが、女性の発言、会場の雰囲気は健全な感じを受けます。

野坂氏は女性が参政権を得たこの初めての選挙で当選。そのご日本共産党のトップである中央委員会議長になられた。私の父はこのかたを長らく尊敬していました。

1992年、週間文春は野坂氏がソビエト連邦のスパイだったという記事をだしました。当時100歳になっていた野坂氏は日本共産党から除名され、翌年亡くなった。

父は大きな衝撃を受けました。

日本人は12歳

Japanese are 12 years old

↑駐日アメリカ合衆国大使館の米陸軍マッカーサー最高司令官を訪問した昭和天皇。1945年(昭和20年)9月27日撮影。[Gaetano Faillace,

Public domain, via Wikimedia Commons]

日本女性に参政権をもたらしたマッカーサーは「日本人は12歳」とおっしゃった。同じ敗戦国ではあるけれどドイツ人と日本人は違うと言われた。

ドイツ人は成熟した人種です。アングロサクソンが科学、芸術、神学、文化において45歳の年齢に達しているとすれば、ドイツ人は同じくらい成熟しています。

しかし日本人は歴史は古いにもかかわらず、教えを受けるべき状況にありました。

現代文明を基準とするならば、我ら(アングロサクソン)が45歳の年齢に達しているのと比較して日本人は12歳の少年のようなものです。

そしてこうも言っています。

それはきわめて孤立し進歩の遅れた国民(日本人)が、アメリカ人なら赤ん坊の時から知っている「自由」を初めて味わい、楽しみ、実行する機会を得たという意味です。

「アメリカ人なら赤ん坊の時から知っている自由」とマッカーサーが言うとき、それは白人の自由であって、先住民の自由や黒人アメリカ人の自由、アジア系アメリカ人、ヒスパニック系アメリカ人の自由のことは視野に入っていないと思います。

アメリカ先住民の命と自由を奪い、アフリカ大陸から拉致・連行して奴隷化した黒人、彼らの自由を奪うことで得た自由や繁栄であるこという認識、痛みはまったくないと思う。

日本の都市という都市を空爆で破壊し、2発の原爆を落としてやったぜ、そのおかげで愚かな軍国主義者による自由のない恐怖政治から解放され、日本人は今初めて「自由」を味わい、楽しみ、自由に生きられるんだよ、感謝しろよな・・・ってことでしょうか?

アメリカ先住民やアフリカの黒人や日本人のような「進歩の遅れた」人間は、自分たちのような成熟した文明人が教化するべきという考え方ですね。そういう考え方はアリストテレス以前からあった普遍的なものの考え方なんでしょうが、アリストテレスは「言説」を残された。

他民族=野蛮人=奴隷

Different race=Barbaians=Slaves

↑書斎に座るアリストテレス。1457年の装飾写本。ウィーン、オーストリア国立図書館蔵 [unknown medieval author, Public

domain, via Wikimedia Commons]

アリストテレスは、人類ではじめて公式に「女性差別言説」を残した人であるとして、彼は人類で初めて公式に「奴隷制度肯定言説」を残した人でもあります。

そして野蛮人を奴隷化するための戦争は正義であるとおっしゃった。つまり条件付きではあるけれど、それは「戦争肯定言説」でもあります。

古代ギリシャ人は他民族のことを「バルバロス」と呼んでいたという。「バルバロイ」はその複数形。異民族の言葉が「バルバルバル」と聞こえたから「バルバロス」となったらしい。

日本語でも「ベラベラしゃべる」と言いますが、英語でもベラベラしゃべることを“Blab ”(ブラブ)と言う。日本語で言うと「ベラベラ人」みたいな言葉が「バルバロス」で、それが「野蛮人」を意味するようになった。

北アフリカに「ベルベル人」という先住民族がいるけれど、それは古代ローマ人による蔑称で、古代ギリシャの「バルバロイ」に由来するという。何と現在でも“Berber”と表記される。

↑伝統的なジュエリーを身に着けた20世紀初頭のモロッコのベルベル人女性 。弦楽器を手に持っている。[MarocAntan.com, Public

domain, via Wikimedia Commons]

大変ヤバイ話です。自分たち以外の民族、つまり外国人はみんな「バルバルバル人」、つまり「バルバロス」=野蛮人ということになってしまう。

外国人=野蛮人という決めつけはひどい。そういう決めつけを知性のチカラで打ちこわしていくのが科学的思考じゃないか。ところがアリストテレスは著書『政治学』のなかで、こんなこと言うんです。

野蛮人ども (バルバロイ) の間では女と奴隷は同じ身分である。そのわけは、彼らのところには生まれつきの支配者がおらず、彼らの共同体は女奴隷と男奴隷から成っているからである。

それゆえにこそ詩人たちは言うのである。「野蛮人どもをギリシア人が支配するは当然なり」と。野蛮人と奴隷は本来同じだからである。

アリストテレスは無茶苦茶ヤバイことを言っている。あいつらみんな野蛮人=奴隷であり、男女が同じ身分である。まともな支配者がいないから、奴隷になるべき男も女も同じ身分で野放しになってるんだよ、けしからん。

われわれのような45歳の成熟した文明人が支配してやらなくてはならないのだ。ちゃんと身分を教えてやる。あいつらみんな12歳の馬鹿どもなんだから教化してやらなくてはならん。

この考え方と帝国主義と資本主義とキリスト教が結びついて、近代現代の西洋文明が植民地争奪戦争をくりひろげていった。16世紀にポルトガル、スペインから宣教師たちが日本にやってきたのも、19世紀にアメリカ、イギリス、フランス、ロシアが軍艦に乗ってやってきたのも・・・

「日本人は12歳」という話、私が聞いたのはたぶん12歳の時だったと思う。母から聞きました。学校の先生からも聞いた。 「ひどい侮辱だ」という反発ではなく、そう言われても仕方がない、みたいな自嘲的な心情が母にも先生にもあったと思う。

けれど、西洋文明の輝かしい自由主義と民主主義、平和主義、平等主義、博愛主義・・・それはそんなに成熟したものだったのでしょうか? 本当にそれらを日本人のためにわかちあってくれたのでしょうか?

実際には、GHQは自分たちが指令した「民主化・非軍事化」を、あっというまに、みずからひっくり返した。「逆コース」と呼ばれる占領政策を強行していくことになりました。

血のメーデー1952

the 1952 Bloody May Day Incident

「逆コース」に対して日本の学生や若い労働者の怒りが暴発した事件のひとつが1952年5月1日に起きた「血のメーデー事件」でした。東京の皇居前広場が主な集会場所だったんですが、京都でも学生たちが集結しました。

22歳の京都・同志社大学の学生だった父はこれに参加し、京都東山四条の八坂神社の奥にある丸山公園近くで警官隊と衝突し、父もプラカードを投げつけた。下は父のメモ書き。父はメモ魔だった。

S27年の5月1日 独立後最初のメーデーにおいて、東京では皇居前広場に集まったデモ隊が警官隊と衝突して銃撃を浴び、血のメーデーとなった。

京都でもデモの解散予定地の丸山公園近くで警官隊との衝突があり、私もこの渦中にあってプラカードを警官隊に投げつけたりしている。

「独立後」というのは、1952年(昭和27)4月28日のGHQ撤退後という意味です。父は話し言葉も書き言葉もていねいで、終生穏やかな性格だったんですが、「血のメーデー事件」の時は22歳、煮えたぎるものがあったと思います。

1949年(昭和24)頃から世の中が暗くて何か重苦しくてならず・・・

と父は書いている。

『戦後史ノート』(恩地日出夫著 1976)にも「朝鮮戦争勃発前後の何とも重苦しい状況」にあったとしているから私だけの感想ではなかったのである。

戦後、食糧危機をはじめ乏しい暮らしの中でも自由と権利が認められ、民主日本の再建を目指していた私たちは早くも逆コースの道に直面せざるを得なかった。

アメリカの共産圏封じこめ作戦による占領軍の権力による圧迫と旧日本・保守勢力の復活と圧迫によるものであった。

S25年、朝鮮戦争が勃発し、我が国も再軍備の方向に歯車が進みだし警察予備隊なるものができた。そして革新的な労働者に対してはレッドパージで職場から追放した。

新聞、放送などの言論機関、公務員、さらに民間労働者までレッドパージで弾圧した。マッカーサーは共産党の非合法化を示唆し、共産党幹部の公職追放を指令した。

こうした動きに再軍備反対、平和を守る勢力もまた大きくなり、学生運動は次第に先鋭化していった。

父の大学の卒業論文のテーマは「明治維新」だった。明治維新から昭和の戦争、敗戦、高度経済成長・・・そして現在に至る日本の歴史と「自分史」を重ね合わすような歴史論文を書きたい、老後はそれに集中するといって、手紙や写真などの資料を整理し集め、メモ書きや断片を書きためていた。

が、72歳でガンで急に亡くなったために頓挫してしまいました。数年後、父が書きためていた文章を読みたいと母に言ったら、驚いたことにみんな捨てたという。「なぜ捨てた!」と強く非難すると、「読むのが辛すぎる。見るのも辛い」と言って泣きくずれた。

ここにアップしているのは、父の机の引き出し等に残っていた、母が気づかなかった書類です。父がやり残したことを、私が今継承しているような気もします。

↑【YouTube動画】Tokyo Riots 1952 (British Pathé)。

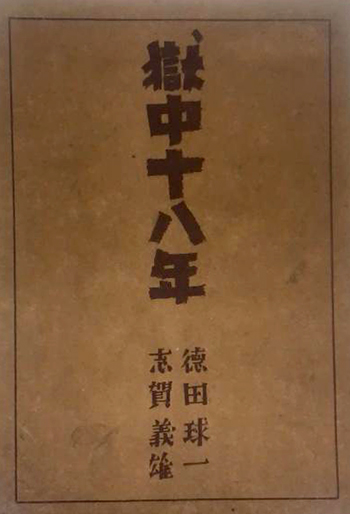

獄中十八年

18 years in prison

↑上の動画のワンシーン。このプラカードに描かれているのは日本共産党幹部である徳田球一(1894 - 1953)。

彼は戦前の治安維持法違反で逮捕され、18年間も刑務所に監禁された。1945年10月5日、GHQは「政治犯釈放」を指令、10月10日徳田氏は釈放された。彼はGHQを「解放軍」と呼んで感謝したという。12月には当時の日本共産党のトップである書記長に就任。

1946年4月10日の女性参加の衆議院議員総選挙では、野坂参三と共にめでたく当選し、晴れて国会議員になりました。

↑1946年5月1日のメーデーで演説する徳田氏の雄姿。52歳です。34歳のときから監禁されていた。さあこれから活躍するぞーという感じです。[『昭和

二万日の全記録 第7巻』講談社1989年, Public domain, via Wikimedia Commons]

ところが翌1947年、GHQは2月1日に予定されていた「二・一ゼネスト」を中止させた。GHQは労働運動を奨励し、ストライキを認める指令を出していたのに突如方針が変わった。

GHQを「解放軍」と呼んだ徳田氏は、この時「アメリカ占領軍は、完全にアメリカ帝国軍の執行者になった」と非難したという。 自由主義と民主主義を旗印にした正義の味方だったはずの「解放軍」の仮面がはがれた。

単に「アメリカファースト」の帝国主義的植民地支配じゃないかと徳田氏らは怒った。

1950年にマッカーサーは日本共産党の非合法化を命じる。つまり共産党の活動を禁止、それに従わなければ逮捕するぞ、獄中で暮らしてもらうぞというお達し。戦前の日本に逆もどりしたわけです。

民主主義の選挙で選ばれた国会議員であった徳田球一、野坂参三、志賀義雄は公職追放された。その年、徳田氏は中華人民共和国に亡命。逆もどりしたGHQへの反発があって1952年の「血のメーデー事件」につながった。

そもそも筋金入りの共産主義者・徳田球一と、資本主義陣営の親分、資本主義のジャイアンが、仲良くできるわけがない。いずれ、いがみ合うのは目に見えていた。

↑1945/10/10 政治犯釋放 東京都豊多摩刑務所。

外見は白い建物ながら、中はただ暗黒の桎梏(しっこく)。 国を憂え、民族の幸福を図って、 かえって不当なる封建中世史的官憲の暴圧により、 聞くに堪えざる虐待を受けつつ、

重い鉄鎖につながれていた社会主義、自由主義の党首たちは、 連合国軍司令部よりの命により、10月10日までに全国刑務所より解放されました。

[取材者] 「色々ありましたですねえ。相当つらい思いもされましたでしょうな」

[徳田球一] 「えーつらい思いも何も、死の牢獄ですから。だから、ぶたれる、蹴るはもちろんのこと、栄養失調で死んでいくのもたくさんあります。

三木くんの死んだのも、そのひとつです。

今度は連合軍と、人民大衆の同情と絶大なる援助のもとに、解放されるようになったんです。それで私たちは非常にその人たちに対して感謝をしているわけです」

【テロップ】日本ホーリネス教會 小原十三司氏 「私も、この戦時下にあって、信仰弾圧の憂き目にあい、2か年の間、苦難を経て来た者の一人でありますが、この苦難において、キリストに学ぶことのできたことは大いなる感謝です。

そして、信仰のありがたさを、苦しみの内において深く学び、感謝しておるものであります」

↑東京都古書籍商業協同組合© のWebサイト『日本の古本屋』に出品されている。何と550円で。これを書いていてふっと思い出した。父の本棚にはこの本があった。私は手に取らなかった。どうせ重苦しい辛い内容だろうと思って敬遠した。

徳田氏や志賀氏のように、18年監禁されても信念を曲げない不屈の共産主義者を釈放したのは大きな間違いだった。 GHQは、彼らのことをなめていたんでしょうか?

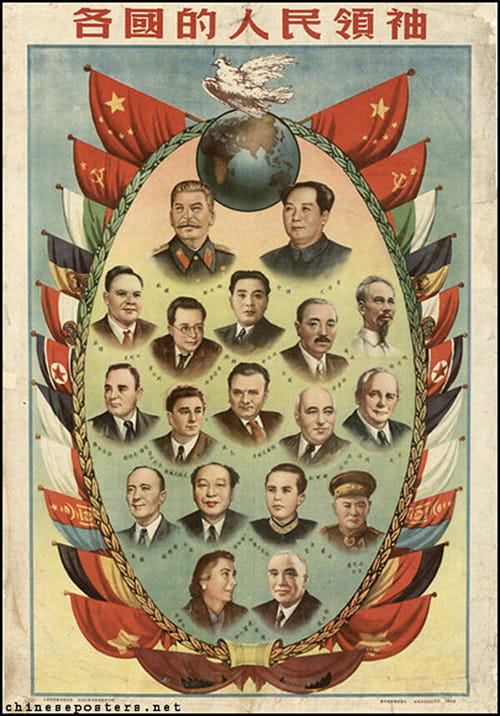

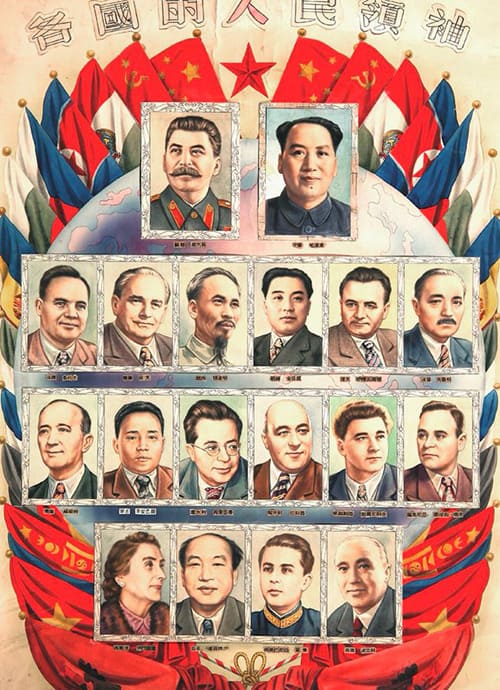

↑一番上にスターリンと毛沢東。その下に金日成やホーチミンの姿。下から二段目に徳田球一のお顔が載っています。各国共産党の代表を並べている。

↑このポスターにも下の段に徳田氏のお顔が。父が参加した「血のメーデー事件」の翌年1953年の制作。この年、徳田球一は亡命先の中国で亡くなった。彼について父はもっと熱い内容を書いていたんでしょうが、私が書けるのはここまでです。

マッカーサーが日本人に「自由」を与えたと自慢するのであれば・・・日本人が共産主義を選びたいというのなら、それを認めるのが「民主」であり「自由」じゃないか。

人民の意志を無視して、アメリカ占領軍が共産主義運動を抑圧するなら、それは日本軍国主義と同じ「弾圧」という手法をとる「専制政治」ではないでしょうか?

「民族自決」は国際法で認められた基本的権利ではなかったか? とはいえ、このまま放置すると、こういうことになっていたかも知れない↓

もしも

If

↑『オルタナティブ・ヒストリー』というWebサイトに掲載されている「日本人民共和国」の写真。[Fandom Inc.,CC-BY-SA]

2007年10月03日、北朝鮮・平壌の「大同江5月1日競技場」で第2回南北朝鮮首脳会談を記念して開催されたマスゲーム公演「アリラン」。フィールド、観客席の10万人が一体となってさまざまな演技を披露した。

この写真の右上の大きな顔は金日成だったんですが、徳田球一の顔に差しかえられている。『オルタナティブ・ヒストリー』は、こう書いています。

アメリカの日本侵攻が成功した後、赤軍は北海道と本州の北端を占領し、残りの本土は米国、英国、中華民国によって占領され、東京は共同統治下に置かれた。

1946年8月、赤軍はソ連民政当局を設立し、日本の共産主義指導者徳田球一の下でソ連に友好的な国内政権が樹立されるまで国を統治した。

1948年、日本人民共和国が宣言された。

歴史に「if もしも」はないって言うけれど、私は「もしも」はあると思います。人生に「もしも」があるからです。もしもあの時、ああしていたら、今は違っていただろう・・・みたいなことだらけだと思います。

今この瞬間も、いくつも選択肢があって、どれを選択するかで刻々そのごの人生が変わってくると思います。テレビのスイッチをつけてソファでごろんとしてシュークリームを食べる選択もあります。

そういうのがクセになっていくと、そのごの人生がそのようなものになっていくかも知れません。体型・体質・呼吸が変化してくる。感情、気分、心理、思考も変化していく。人生が影響を受ける。いろんなことが、おっくうになってくる。ぼんやりしてくる・・・

カメラを持って野山にでかける選択肢もあります。野山の写真をFBにアップしたら、知らない人からのフレンド申請があって、それが新しい出会いにつながる場合もあります(私はFBは卒業してしまったけれど)。

今書いているこれもそう。理路整然とか起承転結の反対をやっているので、どんなふうに展開していくのか自分にもわかりません。ふと思い出したり、ふと気づいたことがあれば、そちらの方向に進みだしてしまいます。最初構想したものからどんどんかけ離れていく。全然違うものになっていく・・・

そんな寄り道や道草や脱線をしない方がいいのかも知れない・・・けれど「学問」「学術」をやっているわけではないので、間水君言うところの「散歩派論文」のノリだと思います。

・・・というかこれは「論文」じゃない、ただの「散歩」かも。でも間水君の『散歩派宣言』は「散歩者こそ本当の人間らしい人間」という。

「学問」「学術」がやりたいのであれば、芸大なんか行かないし、デザイナーになったり、インドに行ったり、過疎高齢化トップクラスの奥豊後地方で暮らすこともなかった。

さて、「もしも」ソ連の対日参戦がもう少し早かったら、ドイツや朝鮮半島やベトナムみたいに、国家が分断されていたかも知れません。ナチスドイツの降伏がもう少し早かったら、赤軍はもっと早く日本に進軍できていたはずです。

で、赤軍がもっと早く日本侵攻していたら、アメリカは日本に原爆を落とすことができなかったかも知れません。落とすタイミングが見だせなかったかも。ドイツがもっと早く降伏していたら、原爆の悲劇は生まれなかったかも知れない・・・

1945年です。

5月7日 ナチス・ドイツ、西側連合国に無条件降伏。

5月8日 ナチス・ドイツ、ソビエト連邦に無条件降伏。

8月6日 広島に原爆投下。

8月8日 ソビエト連邦対日参戦。

8月9日 長崎に原爆投下。

8月15日 大東亜戦争終結を告げる玉音放送。

9月2日 米国軍艦ミズーリ号で降伏文書の調印式。

9月5日 ソビエト連邦赤軍、日本への進軍を停止。

↑1945年8月21日、中国の北東部の都市ハルビンに進軍するソ連赤軍[Mil.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons]

これと全く同じ光景が北海道、東北、北陸地方に起きていてもおかしくなかった。赤軍を歓呼して迎える人々もあったかも知れない。

↑1946/01/26 野坂參三歡迎國民大會のこの盛り上がり。1945年8月15日に敗戦したばかり、まだ5カ月しかたっていない。赤軍こそ「解放軍」と思って歓喜する人々がたくさんあったと思います。

父は玉音放送があったときまだ15歳だったけれど、1948年、18歳のときには同志社外事専門学校ロシア語科(現同志社大学)に進学しました。すでにかなり赤色に染まっていたと思います。

アメリカとしては、どうしても赤軍がやって来るまえに原爆を落とす必要があったのでしょう。日本は8月15日を「終戦記念日」としていますが、それは日本だけの話で、

アメリカは太平洋戦争の集結をミズーリ号での調印式があった9月2日を「対日戦勝記念日」としています。

ロシアも対日戦勝記念日を9月2日にしている。8月8日に参戦したばかりなのに、8月15日に「降伏します」を認めてしまったのでは、たった7日間の戦争になってしまう。9月2日だって「31日戦争」です。

それをロシアは戦勝記念日と言う。日本は「ソ連対日参戦」というけれど、ロシアは「ソ日戦争」Советско-японская войнаと呼んでいる。アメリカも「ソ日戦争」Soviet–Japanese

Warです。

1945/09/12 アメリカの戦艦ミズーリで大日本帝国の降伏調印。 大分県豊後大野市三重町生まれの重光葵外務大臣(シルクハット姿/しげみつまもる

1887 - 1957)と梅津美次郎参謀総長が先頭に立っている。[Army Signal Corps, Public domain, via

Wikimedia Commons]

↑1945年9月12日 日本ニュース256号 帝国全権・降伏文書に調印

なんで外務大臣ほか2名は、こんな格好をされているんでしょうか? 学校の授業で学んだときから不思議でした。ほんの一カ月まえまで「鬼畜米英」と言ってたんでしょ。

たった一カ月で鬼畜英の礼服を身につける。重光外相がどういうお考えだったのかわかりません、外相のことはいいとして国家として、大日本帝国としての意地やプライドは無いのかなと思った。

いったい何だったのだろう。お国のため天皇陛下のために死んでいった人々に対して、これはいったいどういうことでしょう? 国民が国防服を着なければ非国民と言わせていたんでしょ? わずか一カ月まえまで。

もしもあの戦争でアメリカが敗北したとして、日本の戦艦にアメリカ合衆国の外相が紋つきはかま姿で登場したら、どう思いますか? 立派だな、尊敬できるな、敵ながらあっぱれと思いますか?

その話はもうどうでもいいです。ミズーリ号での調印式が赤軍侵攻をくい止めたかも知れないけれど、徳田球一や志賀義雄のような革命家を野放しにすると、ぜったいにヤバイことになる。

1947年頃からアメリカ vs ソビエトの冷戦が抜きさしならないものになってきた。彼らの自由を認めていたら、日本はソビエト陣営に走ってしまうかも知れない。それだけは何としても阻止しなくてはならない。もし日本が共産化してしまうと、東アジア全体が反アメリカ勢力になりかねない。

そこはアメリカが太刀打ちできないものすごい人口と良質な労働力がある。アメリカはそれがなかったからアフリカから黒人を連行し、移民を受け入れていった。

何としても共産化してもらっては困る。どうしても日本をアメリカ陣営の防波堤にしなくてはならない。

1950/ 10/ 21 戦艦ミズーリが北朝鮮の清津沖の共産党陣地を砲撃。[the U.S. National Archives,Public

domain, via Wikimedia Commons]

1950年6月6日、GHQは民主的な選挙で選ばれた衆院議員である徳田球一を公職追放にし、その19日後の6月25日、朝鮮戦争が勃発。韓国&アメリカ

vs 北朝鮮(金日成)&ソ連(スターリン)&中国(毛沢東)の熾烈な戦いが始まった。

共産党員ピカソ

Communist Picasso.

↑1950/10/17~12/07 朝鮮戦争のさなかに、北朝鮮で「新村(シンチョン)大虐殺」として知られる民間人の無差別虐殺が起こりました。それを知ったピカソが描いたのが上の絵『朝鮮大虐殺』(1951/

0 1/ 18)。 [Musée national Picasso-Paris © Successió Pablo Picasso]

妊婦を含む裸の女性たちや子供を、武具や武器と一体化した冷たい鉄のような非人間的な兵士たちが殺そうとしています。間水君言うところの機械化された人間の姿です。

北朝鮮側の主張では3万5千人が米兵に殺害されたという。一方、反米感情をあおるために北朝鮮がでっちあげたという説もある。 その目的のために北朝鮮自身が実行したとの説もあり、韓国反共勢力がやったという説もある。真相がわからないまま歴史の闇に埋もれてしまった。

ピカソは1944年、63歳のときにフランス共産党に入党しています。1973年に91歳で亡くなるまで共産党員でした。彼は語っています。

私の共産党への入党は、私の全生涯、私の全作品の当然の帰結である。 なぜなら、私は誇りをもって言うのだが、私は絵画をたんなる楽しみの芸術、気晴らしの芸術と考えたことは一度もなかったからであり、 わたしはデッサンによって、色彩によって──それがわたしの武器だったから・・・

ピカソは「20世紀最大の画家」と言われる。でも「ピカソの絵のどこが素晴らしいのか、どこが最大なのか述べよ」と問われたら、ちゃんと答えられる人は少ないと思う。

答えられる人がいるのかな? というか本当に最大なのかな? ましてやピカソが熱心な共産党員だったことを知る人は少ない。

ピカソ=20世紀最大とかいうラベル、「青の時代」とか「キュピズム」「アビニヨンの娘たち」「ゲルニカ」というラベルをアタマに入れるだけ、テストのために。

今は教室で大きな映像を見ることができるんでしょうか? 当時は副読本の小さな写真だけで説明しなくてはならなかった。創造性をはぐくむための授業ではありません。

先輩から聞いた。絵は苦手だけどアタマがいい子たちがいる。その子たちの救済手段として美術史を教えてペーパーテストをするんだ。アタマがいいから暗記力があっていい点数がとれる。

それって子供を5つに分別し、上位の子供を支える仕組みです。下位の子つまりペーパーテストの点数は悪いけど、走らせると速い、泳がせると速い、歌わせるとうまい、料理させるとうまい、絵を描かせるとうまいという子たちより、ペーパーテストの成績がいい子を支え評価する仕組みだというわけです。

私は20代前半でした。美術史の副読本の小さな小さな挿絵を示しながら、生徒たちに印象派や後期印象派、そしてマチス、ピカソを教えた。ゴッホやゴーギャンのことは少し情熱的に話せた。

けれど、ゴッホのことにあまり時間はさけない。まったく無意味な表面的な知識を広く浅くさっと教えなくてはならない。

教科主任から言われた。「香山先生担当のクラスはテストの成績が異常に悪かった」。教育者としての経験を積んでいない青二才なのに、学校では「先生」と呼ばれる。年配の校長先生からも「香山先生」と呼ばれた。実力のない青二才が「先生」と呼ばれる、そんな業界ほかにはない。

当時の生徒たちに申し訳ないことをしたと思う。あの子たちも今はいい歳になったと思う。今「リベンジ」している、そんな気持ちがしてきて、あとの章で、やれなかった授業を試みたい。

チカラをふりしぼってリベンジしたい・・・ただし私は先生の語るジョークや無駄話だけが好きでした。 教科書的な知識は死ぬほど退屈だった。ジョークや無駄話だけが面白かった。

ジョークも無駄話も言わず、ただ淡々と教科書通りに進める先生が大嫌いでした。その教科そのものが嫌いになった。大きな声では言えないけれど、そういう授業が日本を駄目にしたのだと、私はひそかに思っています。

暗記重視の笑いも感動もない授業なら、江戸時代の藩校や私塾や寺子屋の授業の方がずっといいと思う。私は1992年から1993年、そして1996年にインドを旅しました。そのとき見た青空教室の方がずっと良かった。子供たちの目は輝き笑顔があった。

青空教室の写真が見つかったらここに貼り込みます。貧しい人々が住むエリアは校舎を建ててもらえないので、大木などの日陰に黒板を設置し、野外で授業を行なっていました。裸足の子供が多かったけれど元気いっぱいだった。

感動のない暗記重視の授業でペーパーテストの点数が良くて通信簿5の高評価を得るアタマのいい子たちがこの国の中枢を占めていき、ビルの高層階のクーラーの効いた環境でパソコンの画面ばかり見て考えているなら、大東亜戦争のとき現場の兵士たちの苦難を知らずに作戦会議していたひとたちと何らかわらないと思う。

知識なら、今やAIに教えてもらったほうが断然質が高い。ChatGPTに教えてもらった方が、ずっと優れた説明や解説が得られる。これからはAIの方が優れている分野はAIに任せて、人間にしかできないことをやっていく時代だと思う。

ここまで書いたことをChatGPTに読んでもらったら修正か所だらけになった。修正し直し、新たに編集して作り直しましょうかと提案してきた。

試しに「お願いします」と返事したら、なるほど驚くほど立派なものを作ってくれた。が、私はそういうことをしたいのではないんです。

私は、これからもChatGPTが修正したくなるようなことばかりやろうと思います。ChatGPTは、私の問いかけに対して返答にすごく時間がかかって、そのままフリーズしてしまうことがあります。追いつめると暴走して、まったくおかしなことを言い出すこともあります。

とはいえ、これは人類が積み重ねてきた思考の蓄積、無限の情報の蓄積の集大成でもあり、驚くべきことに、人類の思考をこえて行くこともできるようです。畏敬の念を持っておつきあいしたいとは思っています。

共産党宣言

The Communist Manifesto

父方の祖父母は共産主義のことをひどく嫌っていた。「あいつは優秀だったのに、共産主義にかぶれたばっかりに人生をあやまった」と祖父は芸大に通う私にグチを言った。「あいつ」とは祖父の息子、私の父のことです。

当時父は47歳ぐらいだった。祖父はまだ父を許せないなんだとあきれた。とはいえ、父に対して強い愛着があって、自分の誕生日に会いに来てくれないと、いい年してすねた。

私は祖父のグチを聞くかわりにビールをいただくことができた。ただし冷えてなかった。まだ缶ビールが普及していなかったのかな?

瓶ビールはたくさん用意してあったけれど、夏に冷えてないビールはつらい。日本酒しか飲まない祖父はそれがわからなかったのか、当時の庶民の冷蔵庫には瓶ビールは収まらなかったのか。

祖父は京都をダメにしているのはあの男、蜷川虎三(にながわとらぞう 1897 - 1981)だとぼやいていた。虎三氏は1950年に京都府知事に当選。日本で初めての左翼系知事の誕生でした。

以後連続7期28年間も知事職をつとめられた。私が生まれる前に知事になられ、私が京都芸大に通っているあいだも蜷川府政が続いていました。

私の父は自分が信奉する共産主義のことを悪く言う父母(私の祖父母)に理解されないことが辛かった。その経験があったので、私には自分の考えをいっさい押しつけなかった。私が何をしても悪く言わなかった。

が、うちでは新聞は朝日新聞と日本共産党の機関紙『赤旗』の2本立てだった。赤旗新聞の右上の題字の近くに「日本共産党は日本で唯一のマルクス・レーニン主義政党です」と表示されていたことを覚えています。

今は「マルクス・レーニン主義」という言い方はやめて「科学的社会主義」と言っているそうですが、今の新聞がどう表示しているかは知りません。

私はあるとき思った。それは中学2年生のとき、1970年安保闘争がテレビや新聞を賑わせていた当時です。いったい共産主義って何だろう?

ふと思い立って父の書棚を見たら『共産党宣言』が目に入った。2冊あって、ひとつはそうとう古くて旧字体・旧かな使いで読みにくそうだった。

上の薄っぺらい岩波文庫を読んでみることにした。上の写真はAmazonに掲載されている古本の写真を借りました(なんとこの古本1円だった)。

私は驚いた。

1行目からまったく理解できない↓

ヨーロッパに幽霊が出る――共産主義という幽霊である。

えええっっ?? 共産主義って幽霊だったのか???

以上で第2章を終わりにします。

「ゆうれい」で始まり「幽霊」で終わりました。

上の幽霊は“Ghost of Communism”のアートプリント商品。

©

Designed and sold by TheCreekMan