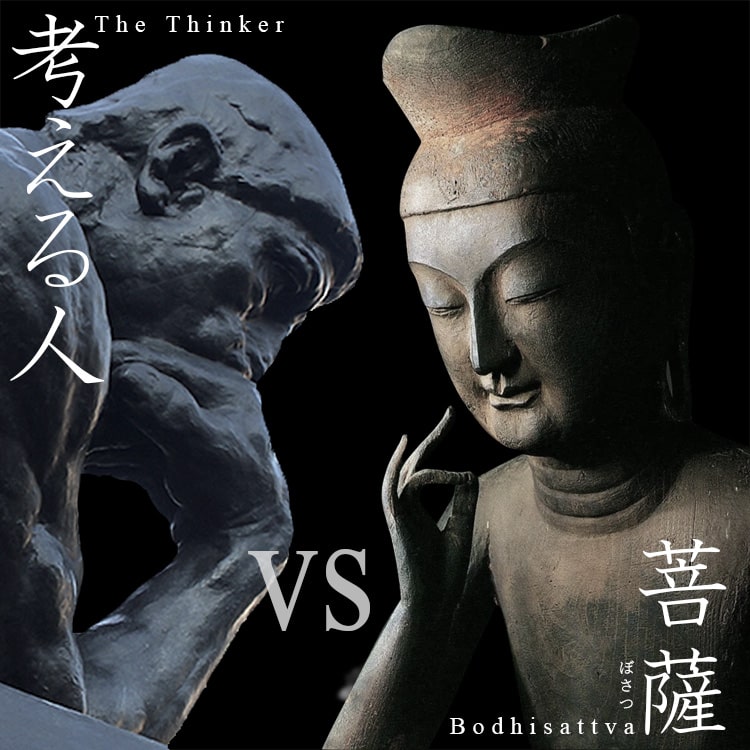

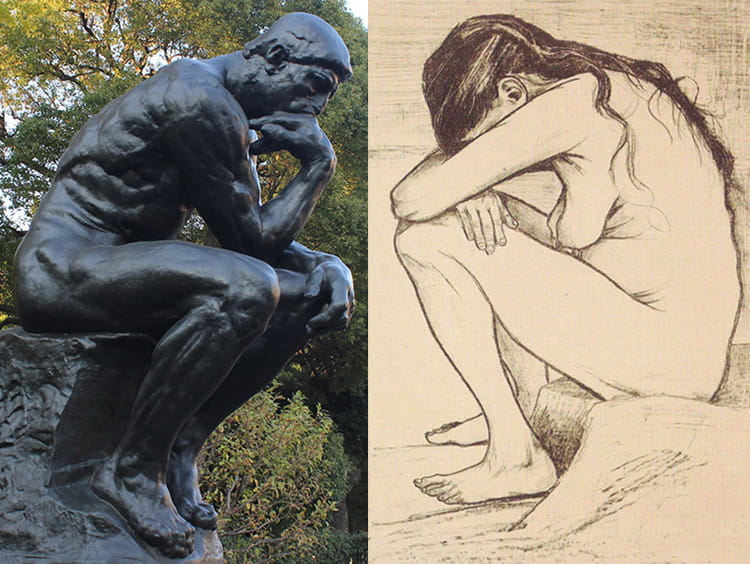

『考える人 vs 菩薩』

The Thinker vs Bodhisattva

第3章

半世紀前の写真

The photo from half a century ago

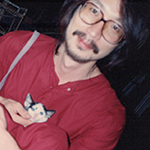

↑こんな写真が残っていたこと奇跡です。

約半世紀前。18か19歳の私の後ろ姿。芸大の1回生か2回生の頃です。当時、私はよくここで絵を描きました。ここに来ればひとりになれるし解放感もある。いつも写生していたわけではなく、色遊びもしていました。

京都は美しい古都で私も大好きだけれど、長い歴史があるぶん、すみずみまで人間の手が入っていて、どこどこまでも人がいる。私がイーゼル立てて絵を描くと、必ず後ろに人が現れる。数人に囲まれる場合もある。修行ができていない若ぞうだから、そういうのが気になった。

ここなら全く誰も来ない。山崎の茫漠とした河原です。京都府乙訓郡大山崎町と大阪府三島郡島本町の境界。「天下分け目の天王山」というその天王山のふもと。サントリーの素晴らしいウイスキー『山崎』の醸造工場があるところです。あのあたりウイスキーの香りが漂っていましました。

京都を代表する川、桂川、木津川、宇治川の3つの川が合流して、大阪を代表する川、淀川となるポイントです。写真はその「三川合流点」の河原。笹や葦や雑草が繁茂しています。

絶対に誰も来ないと思っていたのに、いきなり年配の男性がぬっと現れてびっくりしました。彼は「まさかこんなところに人がいるなんて思わなかった。絵を描いているんですか?」と言い、自分はアマチュアカメラマンだとていねいに自己紹介された。

さっき勝手に後姿を撮らせてもらった。その写真は後日郵送するから失礼を許してくださいと言われた。送られてきたのが上の写真です。イーゼルを立てていないので弁当を食べてるみたいに見えます。このときは小さなスケッチブックに描いていました。

そのかたはその日、その時間、シャッターチャンスをねらって、たまたま三川合流点の草むらに分け入った。その日、その時間、たまたま私がそこにいて、その瞬間2人の人生が交差した。この写真はありえない交差の産物です。

そのご写真は長らく実家に預けたダンボール箱のなかに眠っていました。実家を処分した2006年に、大分にその箱を持ち帰ったものの、そのまま7年間眠っていました。

2013年に写真を見つけたけれど意識から遠のき、それからまた10年の月日が流れ、今やっとこの写真のことを話題にすることができました。三川合流点での偶然の交差から半世紀の月日が流れました。

あの当時の私は芸大に入学したものの、自分が何を表現したいのか、どんな絵を描きたいのかがわからなくなっていました。満足のいく絵が描けない自分がもどかしかった。

「まだ学生なんだから、そんなにあせるもんじゃない。自分が表現したいものをじっくり探していけばいい。今は美術の基本を学んでいる段階だ」と先生にさとされたこともありました。

学長の梅原猛先生の哲学本はいつも持ち歩いていました。西洋文明は限界にきている。いきづまっている。実存主義やマルクス主義や科学では現代文明の危機を救えない。仏教の教えのなかに危機を救う鍵があると先生は説いておられた。

それにしても、仏教のこと本当に何も知らないということを痛感しました。香山家は浄土真宗だけれど、開祖親鸞聖人のこと何も知んらん。

阿弥陀さまを信じて「なむあみだぶつ」と唱えるとして、阿弥陀さまって誰? 仏教の開祖仏陀は何を教えた人? 仏陀と阿弥陀さまのご関係は? 両親も知らない。仏壇はあるけど・・・

「これから日本の時代がやってくる。君たちがその担い手になっていかなくてはならない。その準備をしなさい」、と当時50歳だった梅原学長は言われた。

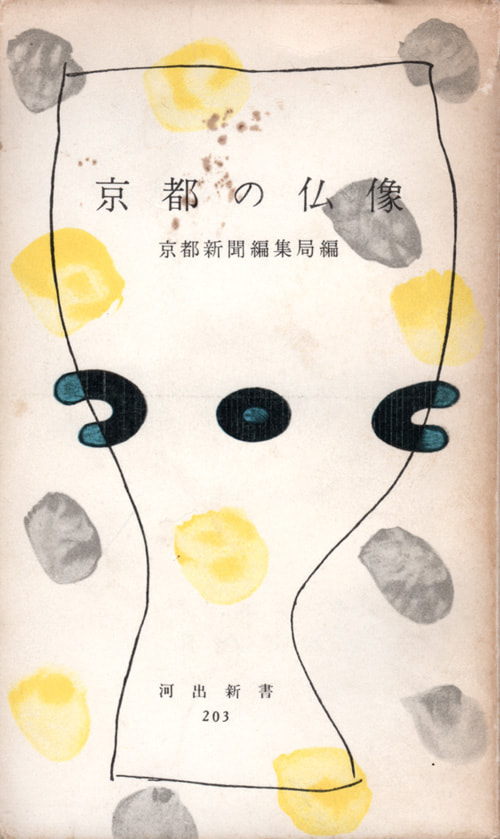

『京都の仏像』

“Buddha statue in Kyoto”

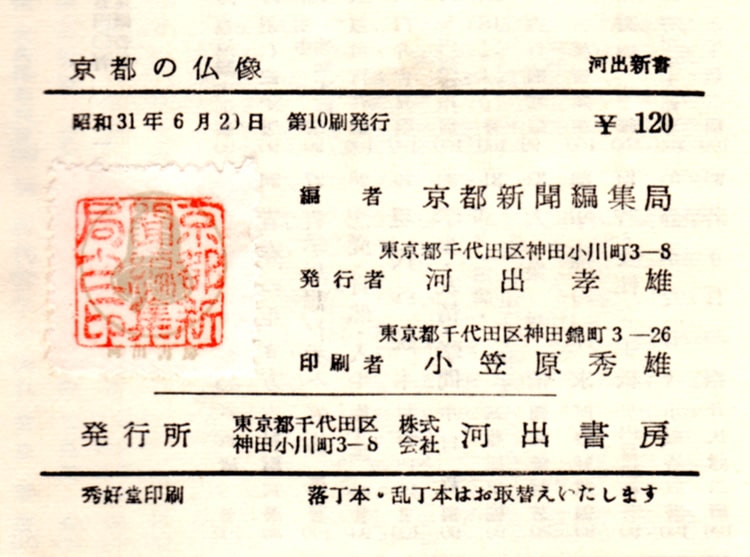

これが広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像のモノクロ写真が載っていた本、京都新聞社編集局編集『京都の仏像』(河出新書)。長らく段ボール箱のなかで眠っていたので保存状態がいい。この本の「あとがき」にこうあります。

昭和三十年十一月十一日から、百二十四回にわたって、京都新聞夕刊第一面に連載。紙面企画として、ひとつの冒険であったが、読者はこれを異常の熱心さで、支持し歓迎した。

百をこえる京都の仏像の連載企画を新書版にした本です。この本と出会ったとき、大学受験が目前に迫っていました。こんな本を読んでいる場合じゃなかった。

私が目指していたのは、恩師である中島先生や宮崎先生の出身校である京都市立芸大で、実技と学科の試験がある。学科は普通の大学と同様に国語、数学、英語、生物(化学か物理か生物を選択)、日本史(世界史か日本史を選択)の試験がありました。

実技の勉強はともかく、学科の勉強にうんざりしていた。勉強が嫌いなのではなくて暗記が嫌でした。生きものは幼いころから大好きだったので生物は大好き、小説、詩、歴史の本も大好きでした。教科書の無味乾燥が大嫌いだった。

歴史の登場人物が、その時代にどんなふうに感じ、どんなふうに考え、どんな表情、どんな声だったかを想像するのが好きでした。その時代にタイムトリップして、その時代の人と対話してみるのが。

美術より歴史学をめざそうかと思うほど、歴史の本に夢中になった時期もありました。けれど高校生のときわかった。歴史学は空想ではない。学問だから。私には学問は向いていないと自覚しました。

「京都新聞編集局之印」という本物の朱肉印が押してあります。昔はそうだった。ちなみにこの本、Amazonにも出品が無い。Web版「日本の古本屋」にも無い。

この年に新版が出版されたようで、それはAmazonで85円で出品されていた。なんと8002円で出品しているお店もあった。翌1957年にはその続編も出版されており、それは225円から5197円で出品されている。

いずれにしろ復刻されることはないでしょうね。写真が凸版の白黒だし、今となったら解説文の時代背景が違い過ぎる。遠い過去のものになってしまったと思います。

大日本帝国はアジア太平洋地域への軍事侵攻を繰り広げていきましたが、沖縄戦、日本全土への空襲、広島・長崎への原爆投下、ソ連対日参戦を経て無条件降伏したのが1945年(昭和20)8月15日。

そのとき私の父は旧制中学、母は高等女学校の生徒で、16歳の母は兵庫県姫路市で、15歳の父は京都府の日本海側、丹後由良の「京都府下中学生選抜航空訓練所」で敗戦の玉音放送を聞きました。

それから10年後、京都新聞夕刊に仏像の企画記事が連載。終戦10周年記念企画であったのかも知れません。この本は順調に売れたのでしょう。翌年の1956年(昭和31)6月には第10刷発行。発行日の2か月後、その夏8月10日に私は生まれました。

26歳の父は120円でこの第10刷版を買った。まさか将来この本を息子(私)が開いてみるとは思っていなかったでしょう。初めて開いたときは高校3年生3学期。あれから半世紀の月日が流れ、今またこの本を開き、こんなかたちで話題にすることになった・・・

八月の光

Light in August

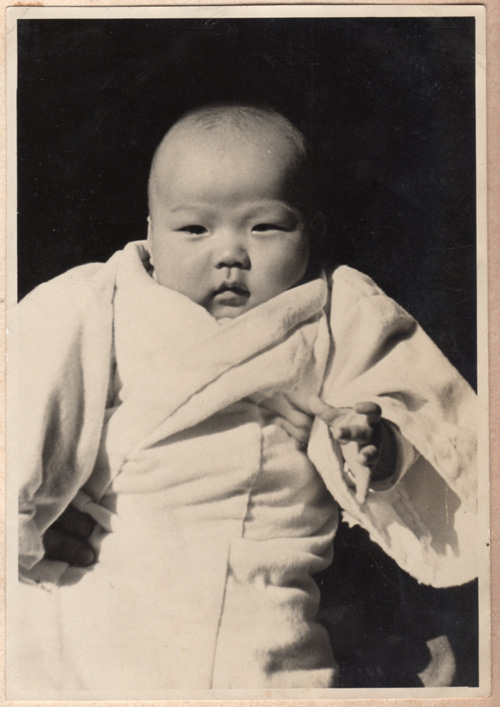

1956年8月10日、私は誕生しました。

写真右の「生後三日」は母の字。撮影は父。

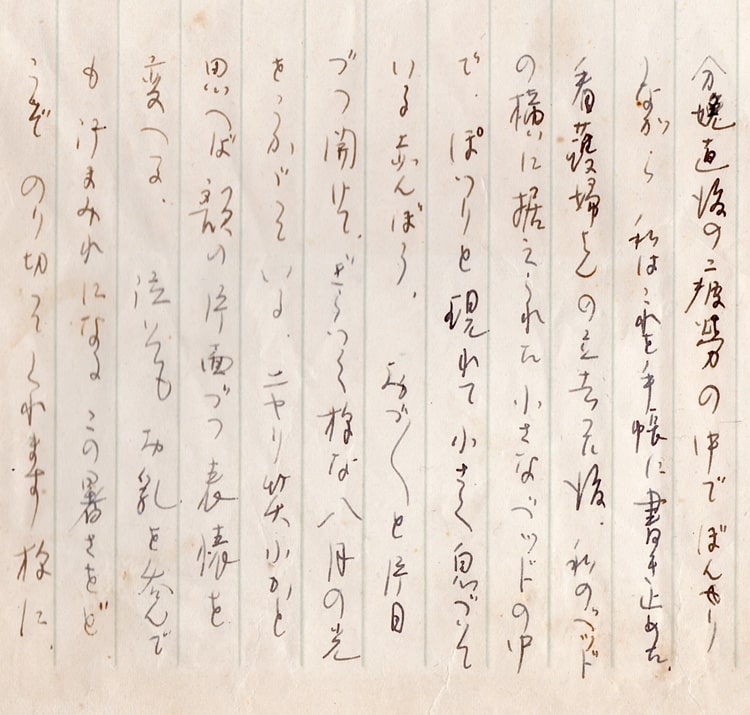

小さなベッドの中で、ぽつりと現れて小さく息づいている赤んぼう。おづおづと片目づつ開けて、ぎらつく様な八月の光をうかがっている。ニヤリ笑ふかと思へば顔の片面づつ表情を変へる。泣いてもお乳を呑んでも汗まみれになる。この暑さをどうぞのり切ってくれます様に。

クーラーが無い時代だったから赤ちゃんも暑かった。「分娩直後の疲労の中で」、母がぼんやりしながら手帳に書き止めた内容を、アルバムに書き写したのがこれ↓

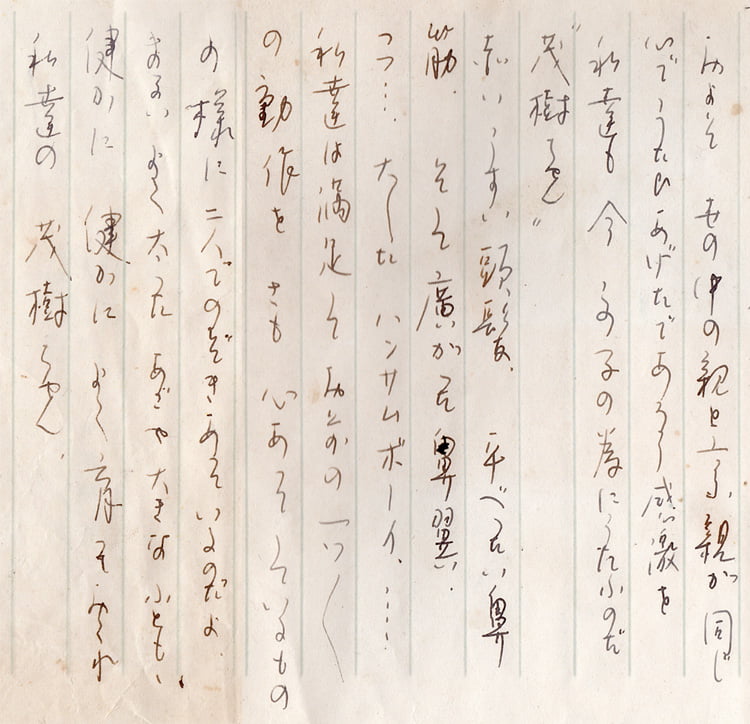

およそ世の中の親といふ親が同じ心でうたひあげたであろう感激を私達も今この子の為にうたふのだ

8月の暑い日に母が感激を手帳に書き止めた11年前に、人類が経験したことのない驚くべき惨事がヒロシマついでナガサキに起きました。帝国軍報道部員の山端庸介氏(1917

- 1966)は下の写真を撮影。(C)東京都写真美術館蔵↓

八月の閃光

A flash of August

朝から30度を超す暑さだった。家のまえの田んぼで草取りをしていた。額や背中にまで汗が浮き出てくるので、何度もそでで汗をぬぐいながら作業していたという。1945年(昭和20)8月9日午前11時2分。

突然、パーッとまわりが白く銀色に光って、すぐにものすごい音と風が吹きつけてきました。前に吹き飛ばされて転がりました。 しばらくうずくまったまま、おそるおそる顔を上げると、あたりはうす暗くなっていた。

上の写真に写っている母親の言葉です。連綿と描かれてきた「聖母マリアと幼子イエス」につながる普遍的な母子像、それが1945年のヒロシマ・ナガサキではこんな悲劇的な姿で記録されることになった。

あの夏の日、悲惨な瀕死の母子たちが水や助けを求めて焦土をさまよった。「世界史」や「日本史」を学ぶと、悲劇の母子は古今東西普遍的な姿であったことがわかります。

戦争が始まると悲劇の母子が生まれる。戦争が無くならないので「悲劇の母子像」も無くならない。いったいなぜ戦争は無くならないのでしょう? これからも戦争が無くなることはないのでしょうか?

どうやらなくなりそうにはありません。それが万物の霊長たるホモサピエンス(賢いヒト)というものなんでしょうか? こんなものが神の似姿というのであるなら、神さまとはいったい何者なんでしょう?

悲しみのマリア

The Virgin Mary of Sorrows

↑[Jacques Courtois, Public domain, via Wikimedia Commons] イタリアルネサンスの画家アンブロージョ・ベルゴニョーネ(1453頃

- 1523)が描く「マリアと幼子キリスト」(1485頃)。

ただただ美しく慈愛にみちた聖母の絵が多くあるなかで、上の絵のように憂いの表情を浮かべる聖母の絵が少なくありません。33年後のわが子の処刑を予見するが故の憂いだという。

「およそ世の中の親といふ親が同じ心でうたひあげたであろう感激を私達も今この子の為にうたふのだ」と私の母は書いたけれど、このマリアに歓びや感激の表情はまったくありません。

↑[Nazasca, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons] ベルゴニョーネが描いた「ピエタ」(部分)。西洋には「ピエタ

Pietà」と呼ばれる膨大な作品群があります。

ピエタとは、十字架から降ろされたイエスの遺体を抱きかかえて嘆き悲しむ聖母マリア像です。上の絵ではマリアはイエスの頭にふれて泣いています。

ピエタという言葉は「敬虔な同情」を意味するイタリア語に由来するそうですが、14世紀初期ドイツの修道院発祥で、そんなに古くからあるモチーフではありません。

「聖母子像」が5世紀ぐらいから制作されて来たことを思うと比較的新しい。デジタル版日本大百科全書(ニッポニカ)はこう書いています。

この人間的悲哀を強調する主題は、14世紀末に全ヨーロッパを襲った大疫病や百年戦争の災厄が引き起こした熱烈な宗教感情の展開と結び付いて広く世に流布し、 15世紀から16世紀にかけてフランスやイタリアまで普及し、数多くの名品が制作された。

ヨーロッパの「14世紀の危機」といえば、ペストのパンデミックと気候変動(寒冷化が広がり、不作や飢饉が頻発)があげられます。

今回のCOVID-19では、世界230か国の感染者は6億人以上、死者は640万人を超えているそうですが、14世紀のペストによる死者は、ユーラシアと北アフリカで7500万から2億人が死亡したと推定されています。

ヨーロッパでは5000万人が亡くなったという。当時のヨーロッパの人口は7000万人から8000万人だったので、これはもうCOVID-19とは比較にならない大惨事というか、絶望的な事態です。

ちなみに第二次世界大戦での世界の死者数は5000万人から8000万人と推計されています。その内訳は軍人約2200万~3000万人、民間人約3800万~5500万人とされ、民間人の死者には、飢饉や病気によるものも含まれます。

それで懲りたかと思いきや、今に至るも戦争が無くなりません。それなら歴史を学んだって無意味じゃないか。いや無意味じゃない、歴史の勉強は中間テストや期末テスト、大学受験のためにある・・・

↑[Lucas Cranach the Elder, Public domain, via Wikimedia Commons]

ルネサンス期のドイツの画家ルーカス・クラナッハ(1472頃 - 1553)の描く「幼子イエスを抱く聖母」(1515頃)。マリアは思いつめたような浮かない顔をしています。

↑[Lucas Cranach the Elder, Public domain, via Wikimedia Commons]

クラナッハが描く「聖母マリアと聖ヨハネに挟まれた悲しみの人」(1540頃)

イバラの冠をつけられ、全身に傷を受けてイエスは悲しい顔をし、マリアは嘆く。手を合わせて祈るのはイエスの最初の弟子のひとり使徒ヨハネ。

↑[© Luis de Morales,Madroid, Museo Nacional del Prado]

ルネサンス期のスペインの画家ルイス・デ・モラレス(1510? - 1586)が描く「聖母誕生」の中に、乳を与えるマリアが描かれています。1562年から1567年頃の制作。

↑[Academia de Bellas Artes de San Fernando, Public domain, via Wikimedia

Commons] ルイス・デ・モラレスが描く「十字架から降ろされたイエスを抱くマリア」(1570)。

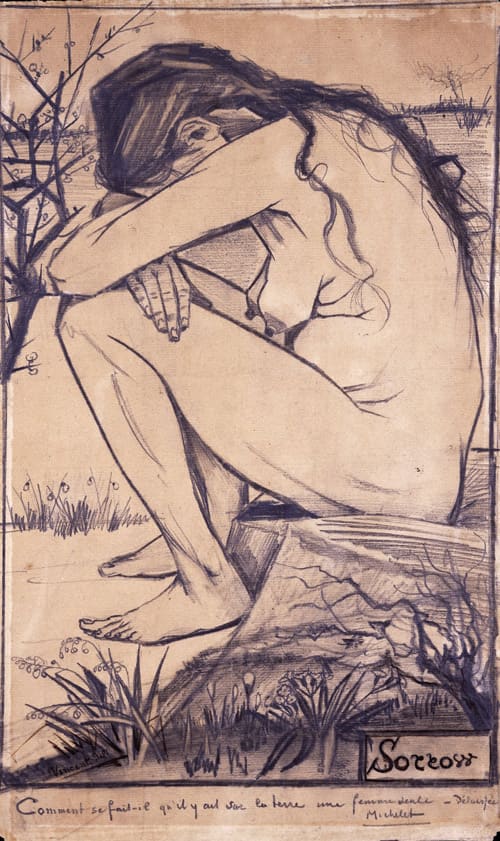

↑[Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons]

ゴッホと同棲していたシーンは出産し、彼はシーンが母乳を飲ませる様子を描きました(1882)。

・・・そうか、ゴッホは「悲しみのマリア」とシーンを重ねあわせたのかも知れません。シーンの本名は「クラシーナ・マリア・ホールニク Clasina

Maria Hoornik」。

このマリアは「処女マリア」ではなく「娼婦マリア」ですが、ゴッホはシーンのなかに聖母マリアを見ようとしたのかも知れません。

ゴッホのお父さんは、16世紀の宗教改革にさかのぼるオランダ最大のプロテスタント教会「オランダ改革派教会」に所属する牧師でした。ゴッホも父と同じ牧師(聖職者)をめざして勉強した時期があります。

王立神学校の受験科目には、ギリシャ語、ラテン語、代数、幾何、歴史、地理、オランダ語文法などがあり、勉強してみたけれど挫折した。

で、3か月間だけ伝道師養成学校で学び、ベルギーの炭鉱地帯で伝道活動を開始、熱意が認められて伝道師の仮免許が与えられ、給料をもらえるようになった。

↑映画『炎の人ゴッホ(Lust for Life)』は、ゴッホゆかりの地(オランダ、ベルギー、フランス)でロケーション撮影しました。 これはゴッホが伝道師として働いたベルギーのボリナージュの炭鉱。

ゴッホの伝記には、炭鉱での伝道の様子が書かれていました。 貧しい炭鉱労働者たちに何でも与え、服や靴や食べ物もあたえ、自分は乞食のような姿になってしまった。

炭鉱で事故があったとき、ゴッホは懸命に救助活動をし、献身的に働きました。説教はうまいとは言えないけれど、しだいに炭鉱労働者たちの信頼を得ていく。

教会の見回り担当者が来たとき、ゴッホの自己犠牲的な奉仕精神を讃えた・・・ってことはなかったんです。キリスト教伝道師としての品位・品格が著しくそこなわれていると判断され、半年で仮免許取り消し、給料打ち切り処分を受けた。

そのときゴッホは怒りに震えた。「真のクリスチャンは・・・」とか言って反論するも、そうすればそうするほど伝道師としての適性を欠いていると判断された。

ゴッホが炭鉱から去ったあと、労働者たちは「そうとう変わった人だったけれど今思えば、あのかたは聖者 Saintではなかったか ?」とうわさしあった・・・そう伝記に書いてありました。

↑[Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons]

ゴッホは伝道師時代に炭鉱労働者をスケッチしました(1879)。

炭鉱で伝道したのが1878年から1880年。炭鉱から去り画家になる決意をした年が1880年、そのとき27歳だった。シーンをモデルに『悲しみ』や母子像を描いたのが1882年でした。

ゴッホのお父さんは息子が同棲し結婚を考えている相手が、アルコール依存症の元娼婦、しかも小さな娘と誰の子かわからない赤ちゃんまでお腹にいると知って、二人を別れさせようとしました。

まあ普通の親ならそうするでしょう。ゴッホには稼ぎがなく、弟の援助を受けている身分でもあった。

女性を捨てることと、捨てられた女性を受け入れることは、どちらがより教養があり、より繊細で、より男らしいことなのだろうか?

弟宛の手紙のなかに「教養」という言葉を書いたのは、王立神学校の受験勉強に挫折したことや、炭鉱で仮免伝道師として必死に働いたことが理解されなかったこと、そして父親への反発があってのことだと思います。

ゴッホにしてみたら、ギリシャ語、ラテン語、代数、幾何、歴史、地理、オランダ語文法なんか本当の「教養」なんかではない。

真の聖職者たらんとするものは、神のことイエスのこと、愛や慈悲や人々の苦悩を学ぶことが「教養」だろう? あんな勉強のどこがキリスト者の「教養」なんだ、という思いがあったと思います。

牧師である父親は、自分のことを無教養な愚か者だと思っているかも知れないが、イエスは「貧しい人々は幸いである。飢えている人々は幸いである。泣いている人々は幸いである」(ルカ福音書

6章)と言ったじゃないか。

「医者を必要とするのは病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである」(マルコ福音書2章)とイエスは言った。

シーンは貧しいがゆえに売春で稼ぎを得るしかなかった。苦しいから酒に溺れずにはいられなかった。彼女こそイエスが言う「泣いている人」だ。自分は彼女のような悲しむ人と共に歩みたい。

社会から侮蔑されている罪深い女性をも愛し赦す・・・そうしたのがイエスだったはずだ・・・キリスト者にとって「教養」とは「学問」なんかじゃない、愛こそ学ぶべき「教養」じゃないか・・・

↑ゴッホとシーンは小さな酒場で出会う。

ゴッホが牧師の家に生まれたのは偶然ではないと思います。彼は、社会に適応できない、のたうちわまる求道者だった。お上品なインテリではなかった。 売春宿にも通う、酒場で酔いつぶれることもある。

愛情あふれ思いやりがあって優しい半面、かっとしやすいタイプでもあった。 教会は評価しなかったけれど、生涯、苦しんでいる人、貧しい人への共感を持つ無給の熱いキリスト者であったと思います。

↑生まれた赤ん坊を抱くマリアを描くゴッホ。

ゴッホのお父さんのようなフツーの人にとって、というか多くの人にとってゴッホは馬鹿か狂人に見えたでしょう。あれから約140年の月日が流れ、彼は世界でもっとも有名な画家、もっとも高い値段で絵が売れる画家のひとりになった。

世界中の人々がゴッホを称賛して、娼婦マリアを描いた絵も、ゴッホの絵だというだけで途方もない価格で売れる。あのころは売れないどころか捨てられたかも知れないのに。

↑[Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons]

ゴッホはこのような『悲しみ』を何枚か描いていますが、黒チョークで描いたこれと版画(リトブラフ)しか残っていないようです。それでも残ったのは奇跡だと思います。捨てられなくて良かった。

西洋の画家たちがたくさん描いてきたヴィーナスでもマリアでも王女でも貴婦人でもない。アル中の娼婦マリア、しかもエロティックでも綺麗でもない。子を孕んでいるお腹、張りのない垂れた乳房を美化しない。周囲の草や木の枝も彼女の「悲しみ」をあらわし優雅ではない。

上の絵を洗練させるために背景をはぶいたのが下のリトグラフです。私はこの小論でロダンの『考える人』と広隆寺『弥勒半跏思惟像』を比較していますが、

ゴッホの『悲しみ Sorrow』を見つめることで、ロダンの『考える人』の理解が深まると考えています。

西洋の芸術をちゃんと理解するには、基礎教養としてキリスト教を学ぶ必要があるというのは芸大の先生方から教わりました。でも芸大には「キリスト教」の講座はなかった。日本美術を理解するための「仏教」の講座もなかった。西洋哲学の講座はあったけれど。

独学しなくてはならない。まずは講談社現代新書とか光文社カッパブックスなんかで手軽に読める「キリスト教入門」とか「仏教入門」を読もうと思っていたら、梅原猛学長は日本文化史の授業のなかで、原典にあたることの重要さを説かれた。

梅原先生を尊敬する私としては、まずは

『新約聖書』や『歎異抄』、

大乗仏典の

『仏説阿弥陀経』、原始仏典の『ダンマパダ』

や『スッタニパータ』を読んでみました。

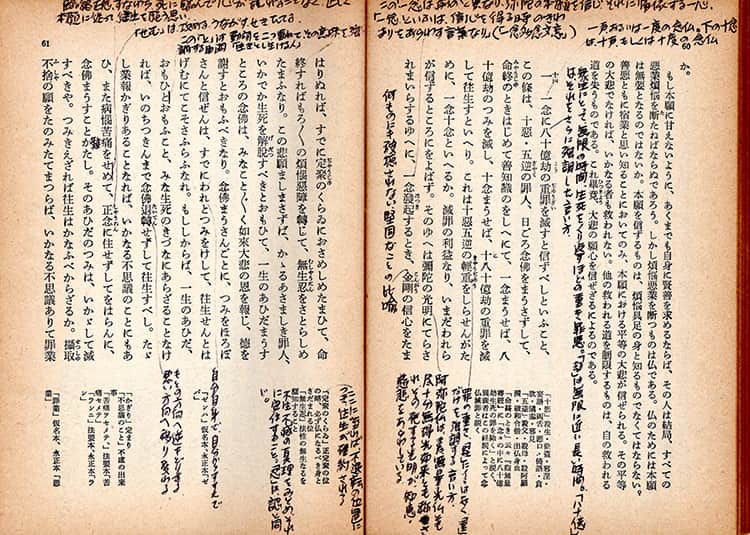

↑ダンボールのなかで長らく眠っていた本のなかに岩波文庫『歎異抄』(金子大栄校訂 昭和四八年四月三十日発行 第四九版)が残っていました。原典の古語を理解すべく格闘しています。本屋に現代語訳もあったけれど、あえて古語の響きを感じたいと思った。

高校時代にお世話になった美術研究所の宮崎先生にお会いしたとき、原典に当たってみている話をしたら「本を読むのもいいけれど、学者をめざすのでなかったら、今は絵に専念した方がいいと思う」とさとされた・・・

この世の地獄

Hell on earth

2002年1月9日に長崎原爆資料館を訪ねたとき、この被爆母子の写真を目にしました。当時Webサイトにこう書きました。

長崎原爆資料館に一歩踏み入ると息が重苦しくなり、頭も体も重くなりました。絶望的な気分、人間不信的な感情にとらわれました。こんなひどいこと・・・ こんなひどいことが起きたというのに、われわれは何も学んでいない。

長崎大学のWebサイトのなかに「原子爆弾救護報告書」がアップされています。 これは『長崎の鐘』や『ロザリオの鎖』、『この子を残して』の著者でる長崎医科大学・物理的療法科部長の永井隆博士(1908

- 1951)による報告です。

博士は若いときに長崎浦上天主堂で洗礼を受けたカトリック信者でもあります。「パウロ」が洗礼名でした。

市民は先ず異状な爆音を聞きすぐついで非常に明るい白色の閃光を見た。地表は美しく紅色に光ったという人もある。之を市民は「ピカリ」と名付けたが全く晴天の霹靂の如くピカリと眼を射た。

而も爆発点に向っていた者も反対方向を向いていた者も同じく、即ち何の方向を向いていた者も同様にこれを見たのであったから閃光は恐らく空一面に散光となって拡がったものであろうか。

爆心近くのものは同時に熱を皮膚に感じた。次で暴風の如き原爆が襲来した。

物理的療法科助教授第11救護隊長 永井隆

「此世の地獄」

地上一切のものは瞬時に粉砕せられ地球が裸になった!

1キロメートル以内では木造建築物は粉砕せられた。鉄筋コンクリートは倒壊した、工場は押しひしゃがれた。墓石は投げ倒された、草木の葉は吹き消され、大小の樹木悉く打ち倒された。

戸外にあった生物は昆虫から牛馬人間に至るまで即死し屋内にあったものは倒壊家屋に埋没せられた。ただ「あっ」と叫んだ間に浦上一帯はかく変相していたのである。

唯一瞬間に。火点は各所に発生し消火活動すべき生存者無きにまかせて忽ちのうちに一面火の海となり、死者も負傷者もおしなべてこの猛火のため見る見る焼かれてしまったのである。

生き残った者も強力な放射線の全身照射を受けて一種の放射線中毒状態に陥って、体力も気力も鈍り戦闘意識を振起することを得ず、活動は極めて不活発であった。

余等は今尚酸鼻の極を呈したこの一刻の光景を眼底より払い去ることが出来ない。しかも又之をよく筆に尽すことも出来ない。古く言伝えられた世の終りの姿と云うべき将又地獄の形相とでも云おうか。

火を逃れて山に這い登る人々の群のむごたらしさよ。傷つける者また瀕死の友を引きずり、子は死せる親を背負い親は冷き子の屍を抱き締め必死に山を這い上る。

皮膚は裂け鮮血にまみれ誰も誰も真裸だ。

追い迫る焔をかえり見、かえり見、何辺か助かる空地はないか。誰か救いの手を貸す知人はいぬか、口々に叫びつ、呻きつ息も絶え絶えに這い登る途中、遂にこときれて動かなくなるものが続出する。

その最中を狂人となって走り回るものもある。焔近く燃えている倒壊家屋の中より救いを求める声は彼処からも此処からも哀れである。

丘の上、谷の道は通り行くに足の踏み場もない程死人怪我人打倒れ、助けて下さいと叫び水を下さいと訴う。

「原子爆弾救護報告書」

物理的療法科助教授第11救護隊長 永井隆

この子「義博ちゃん」は、この時すでにお乳を吸うチカラを失っていたという。原爆投下から12日後にこの子のお兄ちゃんが亡くなり、この子も21日後に亡くなった。お母さんは泣くばかりで葬式にも出られなかった。

彼女は91歳まで生きぬいたけれど、亡くなった子供たちのことは何年たっても忘れられなかった。原爆投下から半世紀の月日が流れて、彼女はこう語ったという。

原爆のことは思い出すのもいやです。忘れてしまいたいですと。だれにも話したくもありません。

ただ、8月9日の慰霊祭のときだけは、市内まで出かけて二人の息子のためにひたすら祈るとです。

「ゆっくり眠りなさい」とね・・・・。でも、何で半世紀過ぎても戦争がなくならんとですかな。 今でも世界のあちこちで殺しあいしとるでしょう。本当に人間はしょうのない生き物だと思いますよ。

京都教育大学・平和資料集「ナガサキのお母さん」

1945年8月6日、原爆が人類の頭上に投下された最初の地がヒロシマでした。続いて8月9日にナガサキに投下。大日本帝国が無条件降伏したのが8月15日。死者の魂が家に帰ってきて(8月13日)、また去っていく(8月15日)というお盆の時期に重なっている。

毎年8月のその時期になると、母は戦争の恐ろしさ悲惨さ愚かさの話をしながら涙を流した。断じて無感動な教科書的な話ではない。自身の体験を感情的に、ときには激しく泣いてわが子(私と弟)に聞かせた。

戦争中に幼くして肺病で亡くなった母の妹の話もその時期に毎年聞いた。だから私の誕生日8月10日は、子供の頃から誕生を祝う時というより戦争や原子爆弾や、亡くなった人のことを思う悲しい日でした。

笑う

Smiling

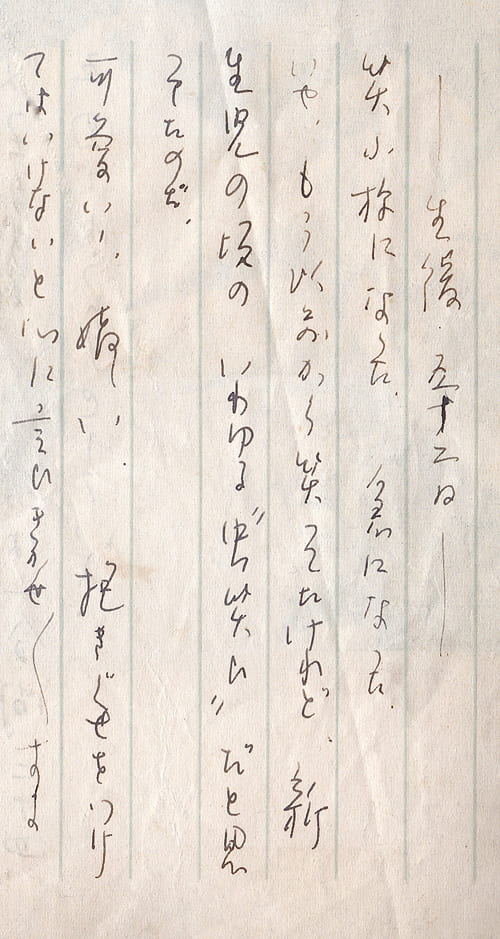

↑生後52日のとき、母はこんなふうに書いています↓

笑ふ様になった。急になった。いや、もう以前から笑っていたけれど、新生児の頃のいわゆる“虫笑ひ”だと思ってたのだ。

「虫笑い」というのは、医学的には「新生児微笑」とか「生理的微笑」という名称がついていて、何やら難しい科学的なメカニズムがあるらしい。「天使の微笑」という“非科学的”なネーミングもあるけど。

「虫の知らせ」とか「虫が好かない」、「腹の虫がおさまらない」というふうに、私たちの中にある種の虫が棲みついて、 それが意識に作用するという“非科学的”なタオイズム(道教)に由来するらしい。

生後4カ月。1956年12月。

「ウックン、ウギン、アブン、聞いてると急に色んな事を言ふ様になった」と母は書いている。「ウーブ、ウバウバと何やらしゃべる」とも。

京都新聞社編集局編集『京都の仏像』の「あとがき」にはこうあります。

水爆の脅威にさらされながらも、ようやく生活の安定を得て来つつある今日、日本の人たちが、

その心のいこいを閑寂典雅な古代美にもとめようとするのは、きわめて自然のことであり、そこにこの企画の魅力と、成功の、大きな理由があるといえるであろう。

そして幸いなことには、古都のいたるところに、私たちの求める素材、現代人の琴線に強く響くものが無数に見出された。

すすけた厨子(ずし)の奥深くまつられ、千年のホコリを浴びて、住職すらも拝んだことのない秘仏、悠遠の気韻をこめて、

香煙のかなたから微笑されている如来さまなど、はじめて公開されたものも、いくつかまじっている。

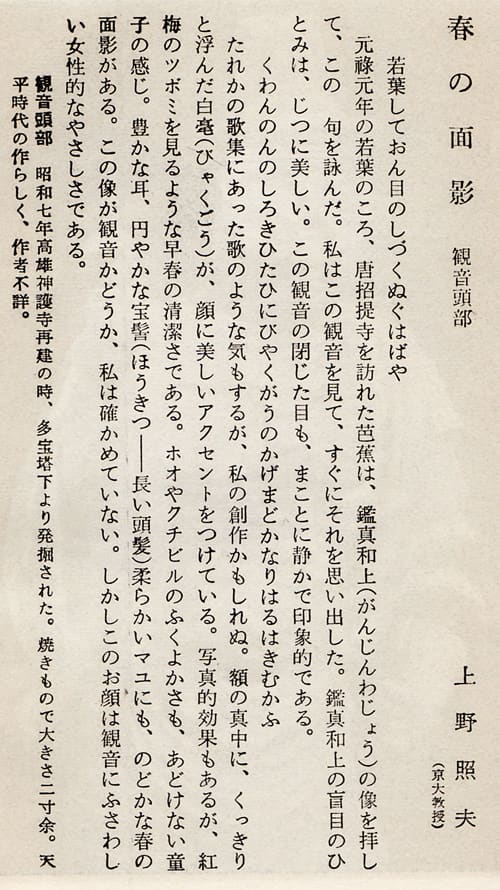

神護寺観音菩薩

Goddess of Mercy in Jingo-ji temple

この本に掲載されている仏像は私が見たことのないものばかりでした。この観音菩薩頭部は昭和7年(1932)、高尾神護寺再建の時、多宝塔の下から発掘されたという。天平時代(729

- 749)の作らしい。

今回Web検索してみましたが全くヒットしません。古い本なので印刷が悪い、もっといい写真を見てみたいと思ったんですが、なぜか完全に出てきません。いったいどうなってしまったのでしょうか?

当時の私が知らなかっただけでなく、どういうわけか現在もみんなに知られていない仏像だということです。「住職すら拝んだことのない秘仏」がいくつかまじっていると『京都の仏像』のあとがきに書かれている、そのときのまま「秘仏」にされているということでしょうか?

インド美術がご専門の京都大学の上野照夫教授(1907 - 1976)が、「春の面影」と題して上のような小文を寄せられています。

ホオやクチビルのふくよかさも、あどけない童子の感じ。 豊かな耳、円やかな宝髻(ほうけい=頭上に結んでいるもとどり)柔らかいマユにも、のどかな春の面影がある。 このお顔が観音かどうか、私は確かめていない。しかしこのお顔は観音にふさわしい女性的なやさしさである。

京都帝国大学文学部梵語学梵文学科のご出身で仏教学者・古代インド文学者の岩本裕博士(いわもとゆたか 1910 - 1988)は、「観音」についてこう解説されています(岩本裕著『仏教入門』中公新書)。

この菩薩の起源はなお明確ではないが、西アジア方面の宗教思想の影響を受けていることは疑いえない。たとえば葉衣(ようえ)観音に関する宗教儀礼に葉のついた枝でたたくことが知られているが、これは西アジアにおける母神ナナイアのそれである。

現在それはイスラエルにけるユダヤ教の儀礼にも見られるところで、葉のついた枝は繁殖のシンボルであるという。この事実を考えると、敦煌に見られる楊柳(ようりゅう)観音・水月観音が右手に

楊柳の小枝を持っているのは、ナナイアと関係のあることを疑いえないであろう。

↑[Louvre Museum, Public domain, via Wikimedia Commons]

メソポタミア地方で出土した女神像。紀元前 3世紀から紀元後3世紀ごろ作られたらしい。女神イシュタル、もしくは女神アスタルト、もしくは女神ナナヤだという。岩本先生が言われる女神ナナイアはナナヤのことです。ナナと呼ぶ地域もある。

これらの女神は、 メソポタミア地方で習合・融合・混淆しながら周辺地域にひろがり、古代ギリシャ神話のアフロディーテ、古代ローマ神話のヴィーナスともつながりがあるという。

ヴィーナスのルーツがアフロディーテです。ヴィーナス=アフロディーテとしてこの『考える人 vs 菩薩』のなかで、くりかえし話題にする女神です。

↑クシャナ王朝、今はクシャーナ朝と言うらしい・・・のカニシカ王(紀元2世紀)の治世に発行された金貨の裏面。女神ナナが描かれています。

カニシカ王といえば、歴史の授業ではアショカ王とならぶ重要な仏教の庇護者として教わりました。カニシカ王の治世にガンダーラ仏が生まれた。

実はカニシカ王はペルシャ系のひとで、彼自身はゾロアスター教徒だった。クシャーナ朝は多宗教・多文化が混在する他民族国家で、宗教に寛容だった。多様な宗教を認め支援したらしい。

大乗仏教のなかにゾロアスター教、ヒンドゥ教、古代ギリシャ文明、ミトラ教、キリスト教等が混淆する、そんなシンクレティズムの環境のなかで女神ナナイアが仏教に取り込まれた・・・と『仏教入門』の著者、岩本先生は書かれた。

観音像が女性的に描かれている事実は、この菩薩の本質ないし始源型が女性であったことを示していると考えられる。

メソポタミアの女神さまが、仏教にとり入れられて観音菩薩になられたとして、なぜ性別が入れ変わったのでしょうか? 女性的に表現されてはいても、やはり女性像ではありません。

岩本先生によると、そこに大乗仏教独特の変性男子(へんじょうなんし) の教説がある。「女性は佛になることができない」、佛になるためには男子に生まれ変わらなくてはならないという思想です。岩本著『仏教入門』は、こう述べています↓

女性も佛になれるという女人(にょにん)成佛の思想は、草木・国土のようなものでも佛になれるという非情成佛の思想とならんで行われるようになったが、その場合には一度男になった上でなければ成佛できないとされた。

これが明らかに女性を男性より劣等視したものであることは、いかなる抗弁も許されないであろう。

『阿弥陀三耶三仏薩楼仏檀過度人道経』というマイナーな大乗仏典があって、通称「大阿弥陀経』というらしい。2世紀から3世紀には漢訳が成立した。法事や法要でよく唱えられる『仏説阿弥陀経』とは違います。

そのなかに「もし私が仏になったなら、私の国には、女性がいませんように。女性が私の国に生まれようと願ったら、すぐさま男性になりますように」という経文があります。

ええっ???

「女性がいませんように」だって???

「私」というのは、曇摩迦(どんまか)または曇摩迦留(どんまかる)。それは阿弥陀仏がまだ仏になる以前、悟りを得るために修行に励んでおられた僧としてのお名前です。

曇摩迦とか曇摩迦留とはヘンなお名前ですが、サンスクリットの“Dharmākara” (ダルマーカラ)の発音を当時の漢字に置きかえた音写。意訳は「法蔵」または「法処」。

阿弥陀仏になれたときの「私の国」とは、仏国土つまり極楽浄土のことです。そこに「女性がいませんように」と願っている。

そんな極楽があるでしょうか? 女性がひとりもいない極楽・・・考えられますか? ザ・フォーク・クルセダーズの『帰って来たヨッパライ』(1967)を覚えていますか?

天国よいとこ一度はおいで

酒はうまいし

ねえちゃんはきれいだ

ワーワーワッワー

↑YouTube「帰って来たヨッパライ」

女性がひとりもいない。清く正しく悟りすました男性ばかりが良い行いばかりして暮らしている国。マジメくさった抹香臭い話しばかりして、冗談がまったく通じない国・・・そんな国に住みたいですか?

そんなところに行っても楽しくもなんともない。きれいなねえちゃんがいて、うまい酒が飲める国に行きたいと・・・私たちのような迷える子羊、煩悩多き衆生はそう思いませんか?

親鸞聖人(1173 - 1263)の『浄土和讃』のなかに下の言葉があります↓

弥陀の大悲ふかければ

仏智の不思議をあらはして

変成男子の願をたて

女人成仏ちかひたり

現代語訳↓

阿弥陀仏の慈悲は深いので

智慧をもって不思議なはたらきをあらわして

女性のために変成男子の願いをたてて

彼女たちの成仏を誓われた

これについて、岩本著『仏教入門』はこうコメントしています↓

僧侶のセックスを解放し、「弥陀の本願には、老少善悪のひとをえらばれず」と唱えた親鸞にして、

おそらくは伝統的なドグマに縛られたものと考えられるが、女人の佛教的解放、女人のままでの成佛に踏みきれなかったのは、

佛教の立場からして女性はやはり救いがたい存在であったからであろうか。いずれにしろ、佛教がフェミニズムでないことは事実である。

常照皇寺観音菩薩

Goddess of Mercy in Jyoshokho-ji temple

京都府北桑田郡京北町(現右京区)の常照皇寺(じょうしょうこうじ)の観音菩薩座像。鎌倉時代初期の作。 これも検索してみると、ごくごく小さな写真がでてくるだけで、この観音菩薩に対する愛情や尊敬が感じられない。この写真の方がずっといい。

撮影にあたった京都新聞写真部の加登藤信部長(かとうとうしん 1909 - 1996)は『京都の仏像』最終ページの「撮影者のことば」としてこう書かれています。

彫刻像はわずかな照明の変動で表現が無数に変化する。

だから照明道具をかかえて乗り込み、落ちついて、何時間もかけねば、ほんとうのものはできないのかもしれぬ。

だが、解説者の手許には、早目に早目に写真を届けねばならぬので、常に十枚ぐらいのストックの必要があり、一日に二、三枚撮影したこともある。

冒険であったが、懐中電灯一個をたよりに、薄ぐらい本堂の奥深くへふみこみ、黒い漆塗りのトビラをひらいて、フラッシュ・バルブ一、二個でうつし通した。

「フラッシュを焚く」という言葉が残っているように、昔は「フラッシュバルブ Flashbulb」を使っていた。 敗戦後10年という時代だったから、今の時代とは違う苦労があっただろうと想像できます。「撮影者のことば」は続きます。

風のように、突然古寺を訪うのだから無理もないが、なかなか厨子が開けてもらえず、住職に三拝九拝したこともたびたびだったが、

ローソクの淡い光にゆらめく仏たちの慈しみの表情にふれると、そんな苦労は吹っ飛んだ。

円福寺達磨大師

Bodhidharma in Enpuku-ji temple

京都府綴喜郡八幡町(現八幡市)円福寺にある達磨大師座像。鎌倉時代末期の作。検索すると、この写真より良いお姿は出てきません。撮影禁止になっているせいでしょうか? これは等身大の達磨像としては日本最古のものだという。

見開いた眼は「眼をさませ」という沈黙のメッセージを送り続けている。もはや、ぼんやり眠りこけている場合じゃない。

眠りこけたまま経済優先にのめりこんだり、科学技術を進化させたり、武器を開発し続けたり、自国ファーストなどと言っていたら、他の生物や地球をまきぞえにして人類も滅びる時代になりました。

科学技術や産業が発展したおかげで、今私たちが使っているパソコンやスマホ、インターネットやAIが使えるようになったんですが、この文明は歴史上最も危険な文明でした。

いつ滅びてもおかしくありません。

と、梅原先生は発言された(『近代文明はなぜ限界なのか(2008)』)。眼を覚まさないと地球規模の破局をまねく、この地球はそういう時代に突入しています。

達磨(だるま 5世紀後半 - 6世紀前半)は南インドの王子として生まれたとされますが、ペルシャ人(現イラン)説もある。実在を疑う説もある。

サンスクリットの「ダルマ Dharma」の音写が「達磨」または「達摩」で、仏教の教え、真理を意味します。 サンスクリットの口語形・俗語形であるパーリ語では「ダンマ Dhamma」です。

原始仏典はパーリ語で書かれました。原始仏典『ダンマパダ Dhammapda』はパーリ語で「真理の言葉」という意味。古代中国の訳経僧は意訳して『法句経』と訳しました。

「ダルマ Dharma」も「ダンマ Dhamma」も意訳すると「法」になります。“Dharmākara” (ダルマーカラ)を音写すると「曇摩迦」となったけれど、意訳すると「法蔵」もしくは「法処」でした。

達磨の正式名称は「菩提達磨(ぼだいだるま)」。サンスクリットの「ボーディダルマ Bodhidharma」の音写です。

「ボーディ bodhi」の音写が「菩提」です。 真理をさとることを意味します。「菩提」を得た人がブッダであり、さとりを求めて修行し、衆生を救う慈悲の道を歩む人が「菩薩」、

サンスクリットで「ボーディサットヴァ Bodhisattva」。この小論で『考える人』と並ぶ中心人物です。

さて、『洛陽伽藍記』(らくよう がらんき 547年)のなかに「西域沙門菩提達摩者、波斯國胡人也」(西域の僧で菩提達摩という者がいた。波斯国生まれの胡人であった)という記述がある。それが達摩について書かれたもっとも古い記述らしい。

「波斯国」(はしこく)とはペルシャのことです。ダルマが生きたとされる5世紀後半から6世紀前半、広大な中央アジアはササン朝ペルシャの時代だった。

そんな馬鹿な。達磨がペルシャ人なけわけないでしょ、と思われるかたもあるでしょう。でもありうると思います。

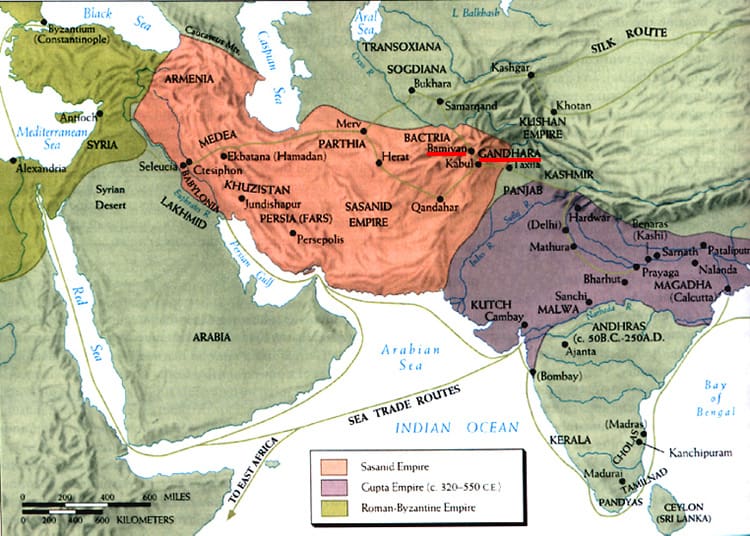

↑[Copyrighted free use] 西暦320年から550年頃のササン朝ペルシャ(サーモンピンク系)。右隣の紫系はインドのグプタ朝。クシャーン朝が衰退したあと台頭したグプタ家がグプタ朝として領土を拡大しました。左隣のモスグリーン系は東ローマ帝国。

ササン朝ペルシャの北東部は、ガンダーラとバーミヤンが含まれています(赤い下線を引きました)。ガンダ-ラは大乗仏教が栄えたところ。仏像が最初に生まれたところ。バーミアンも大乗仏教の大中心地でした。

今はイスラム教過激派の支配地域になっているこのエリア、かつては仏教が栄えていた。ササン朝ペルシャはゾロアスター教が国教でしたが、ギリシャ・ローマ文明、インド文明の影響も受けていた。

ゾロアスター教、キリスト教、ユダヤ教、グノーシス主義、ミトラ教、プラトン哲学、古代ギリシャの宗教、古代密儀、仏教などを融合(シンクレティズム)したマニ教もササン朝ペルシャで誕生しました。

一神教のイスラム教がやってくるまでは、中央アジアは多様な宗教、文化、美術が出会うシンクレティズムのエリアだった。

↑[Aldan-2, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

西暦300年から500年のあいだのマニ教の広がり。マニ教は3世紀から7世紀にかけて広まり、この時代もっとも広がりのある「世界宗教」だった。初期キリスト教の強力なライバルです。

『告白』や『神の国』の著作で有名なローマ帝国のカトリック教会の司教アウグスティヌス(354 - 430)は、もとはマニ教信者だった。387年にキリスト教に改宗したけれど、それは382年にローマ皇帝テオドシウス1世がすべてのマニ教修道士に死刑を宣告したあとだった。

391年、皇帝テオドシウス1世はキリスト教を国教としました。マニ教は激しい迫害を受けて、6世紀にはローマ帝国から消滅しました。

↑マニ教の4人の主要預言者を描いた中国の宗教画(1350)。左からマニ、ゾロアスター、ブッダ、イエス。[Anknown author, Public

domain, via Wikimedia Commons]

↑13世紀初頭に中国で描かれたマニ教の宗教画。預言者イエス=ブッダ。

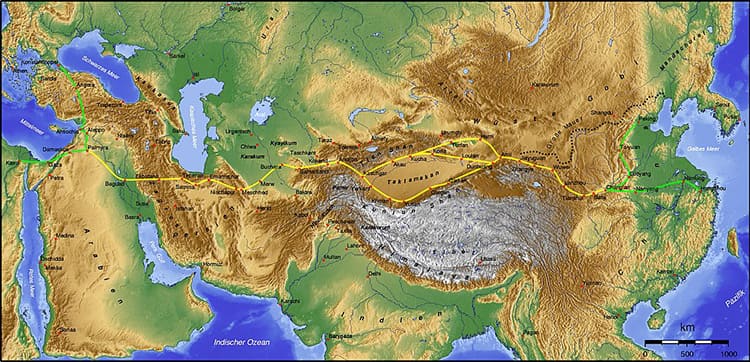

↑中世のシルクロード。[The original uploader was Captain Blood at German Wikipedia.,

CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons]

今みたいに飛行機や電車、自動車で長距離移動する時代ではなく、ラクダの背に揺られるか歩く時代ですから、大変な旅だったと思います。が、思ったより交流があったようです。物資だけでなく、外交官、職人、宣教師も往来した。

そんなシルクロードの旅団のなかに、 一匹狼というか孤高の人・達磨が紛れこんでいてもおかしくはないと思います。自分の理解を受けとめることのできる人を求めて砂漠を歩く。目を半眼に閉じて一言も口をきかずに旅する達磨を想像してしまいます。

↑ちょっと時代は下りますが、三蔵法師玄奘(さんぞうほうし げんじょう 602 - 664)もシルクロードを旅した一人です。[Tokyo National

Museum, Public domain, via Wikimedia Commons]

↑テレビドラマ西遊記(1978 - 1979)の夏目雅子演じる主人公が三蔵法師玄奘でした。

唐の都・長安から旅立ったのが 629年、26歳のとき。インド各地を師を求めて巡礼し学び、ナーランダ僧院では5年間滞在して仏教の理解を深めた。

長安に帰ったのは645年、17年の長い修行の旅でした。

徳田球一と志賀義雄は『獄中十八年』を書きましたが、玄奘は17年のインド巡礼の旅『大唐西域記』全12巻を弟子に口述しました。

『般若心経』の出だしに「般若心経、唐三蔵法師玄奘訳」とあるように、持ち帰った仏教経典の翻訳に専念しました。なんと657冊ものサンスクリット語仏典を持ち帰った。彼の翻訳が日本にも伝わり、日本の精神世界にも大きな影響をもたらしました。

達磨もそうです。達磨が長い旅をして古代中国で弟子を見出せたおかげで、その法統が日本に伝わり、素晴らしい禅文化が花開いていくことになりました。

茶道、華道、書道、水墨画、俳句、禅庭、懐石料理、武道、武士道・・・日本文化の素敵なものの多くが、達磨が伝えた禅の影響を受けています。

↑西暦526年から539年にかけて、梁の元帝の首都荊州の中国宮廷に派遣されたペルシャ大使。何か達磨さんの顔に似ていませんか?

これは11世紀、中国宋代の写本。左上に「波斯国」の文字がある。[Painting: Emperor Yuan of Liang (6th century)Photographer:

undetermined, Public domain, via Wikimedia Commons ]

↑2016年10月にこんなニュースが流れました。平城宮跡で出土した木簡に「波斯」の文字があったという。天平神護元年(765)と書かれている。その当時中東はイスラム帝国のアッバース朝の時代になっていた。

ササン朝ペルシャが一神教のイスラム教勢力によって征服されることによって、ゾロアスター教やマニ教、仏教を信奉していたいた人々が、ペルシャから逃亡してインドや中国に逃れたことは知られています。日本に渡った人もあるでしょう。

彼らは高度な文化・技能を持っていたと思います。平城京を築くことや、東大寺大仏殿や大仏を建立することとか、ペルシャの人たちが能力を発揮したかも知れません。平城宮跡で「波斯」の文字の入った木簡が見つかったというのはそういうことかなと空想します。

広隆寺薬師如来立像

Medicine Buddha in Koryu-ji temple

「弥勒菩薩半跏思惟像」が安置されている京都太秦(うずまさ)広隆寺には、平安時代初期制作の「薬師如来立像」が秘蔵されています。

清和天皇(850 - 881)の病回復に霊験があったので秘仏とされてきて、現在も年1回だけの公開となっているという。私も拝観していません。ほとんどの人は実物を見たことがないと思います。その存在すら知らない。写真撮影禁止なのでインターネット上にも、これはというお姿がありません。

「薬師」のサンスクリット名は「バイシャジャグル Bhaiṣajyaguru」。「バイシャジャ Bhaiṣajya」は薬(メディスン)または治療(ヒーリング)を意味する。「グル

guru」は「師(マスター)」。「医王仏」とも称される。

欧米では「メディスンブッダ」とか「ヒーリングブッダ」と呼ばれて、ニューエイジ系、精神世界系、ヒーラー系の人々に人気があります。

私の妻は1996年から1998年に、ヒーリングや瞑想を学ぶために何度かインドに滞在したとき、現地のヒーリングショップで下のような仏像を購入しました。今はエンジェルファームの様々な美しい水晶と一緒に並んでいます。

たぶんチベットの仏像をモデルにデザインした西洋人むけの、みやげものとして量産されているものでしょう。みやげもの品質です。妻はこれが日本で「薬師如来」と呼ばれている仏像とは知らずに購入したという↓

この文章のために庭で撮りました。左手に薬壺を持っている。それが薬師如来の特徴。妻は1998年に約2カ月インドに滞在しました。

その翌年「ノストラダムスの大予言」で、世が終わるかも知れないと話題になった1999年、妻はアメリカ人女性ヒーラーMと共に九州旅行することになり、その流れで私は妻と初めて出会いました。。

東京で生まれ育った妻と、関西で生まれ育った私が、九州大分県の内陸部で出会う確率は限りなくゼロに近いと思います。別に初対面のときビビッときたというようなことはお互い全くなかった。

ふたりには、ほぼ共通点がなかった。何もかも違う。彼女は東京弁、私は関西弁、ノリが違う。彼女はヒーラー、私は美術出身で、すでにこの地方で田舎暮らしていた。身なりも違う。私は土で汚れたジーパン姿。彼女はいかにも東京の大都会の人という雰囲気。

唯一の接点は、インド・マハラシュトラ州プネー市のOSHOコミューンで瞑想したことがあるということだけ。

私は鈍感だから気づかなかったけれど、アメリカ人女性ヒーラーMたちとこの地方の雄大な自然のなかを散策しているとき、妻はふと私のことを知っていると感じた。たったそれだけのことがきっかけで、私たちは紀元2000年からずっと一緒に暮らしています。

↑こちらはネットで見つけた薬師如来©Museum of Himalayan Arts。タンカと呼ばれるチベットの緻密な仏画のスタイルで、ネパールかインドで描かれたものでしょうか。私がネパールに行ったとき(1993)、こういう手描きの仏画をたくさん目にしました。

観光客むけに制作されたものでも、一枚仕上げるのに非常に長い時間がかかる。ものによっては何カ月もかかると聞きました。筆と絵具で丁寧に手描きするものだから時間がかかる。そうすることで印刷物や写真やPhotshopでは表現できない深みがにじみでてくる。

上の薬師如来の仏画は、マスター・ロチョというかたが作者で、作成に3か月かかったと記述されています。これを安置する場所についての提案もなされています。

家庭、オフィス、病院、診療所、アーユルヴェーダおよび自然治癒センター、医師、治療家に最適です。

美術館、博物館、ギャラリーではないんです。メディスンやヒーリングを意味する「医王」の仏画ですから。

作成には3か月かかりました。 薬の仏陀または治癒の仏陀はバイアジャグルとして認識されており、彼が薬の達人であり「魂と体の医者」であることを示しています。

釈迦牟尼仏と同じように、彼は頭のてっぺんに霊力を象徴するウシュニーサを持ち、僧衣を着てパドマサナに座っています。バイアジャグルは、大乗仏教における釈迦牟尼仏の治癒の一面を象徴しています。

薬師仏陀は常に深みのあるラピスラズリの青で描かれ、左手は薬鉢を持った瞑想ムードラに置かれ、右手は右膝に置かれ、ミロバラン植物(薬用植物)の茎または果実を握りしめています。

「ミロバラン」はインド、ネパール、ブータン、スリランカ、タイなどに自生する樹木で、実をアーユルヴェーダ薬として利用したり、染料として利用するようです[京都市下京区・田中直染料店]。

この薬師仏はラピスラズリ(粉にして顔料化したもの)で描かれているという。確かにチベットの薬師仏は、青く描かれる。それがラピスラズリの色でした。

↑こちらは1993年にインド・プネー市で買ったラピスラズリ。

結局私は、あのときグラッフィクデザイナーの仕事をやめる決断をしました。そしてまずは、以前から行きたかったインドに行ってみよう、そのごのことはインドに行くことで見えてくるかも知れない。そう思ったのでした。

出発は1992年2月。滞在しているうちにビザが切れたのでいったん帰国して再びインドに戻り、のべ1年半ぐらいの滞在になりました。それは、かけがえのない貴重な旅でした。

その旅が無かったら・・・ということが考えられません。自分の人生にどうしても必要な旅だったと思う。それが無ければ生きている意味が無いというような、かけがいのない旅でした。

ラピスラズリは大乗仏教の経典『仏説阿弥陀経』や『仏説無量寿経』に、極楽浄土を飾る七宝(しちほう)のひとつ「瑠璃」として登場します。「金、銀、瑠璃(るり)、玻瓈(はり)、硨磲(しゃこ)、赤珠(しゃくしゅ)、碼碯(めのう)」が七宝です。

「瑠璃」という言葉は「吠瑠璃(べいるり)」の略で、サンスクリット「Vaiḍūrya(バイドゥーリヤ)」、 またはパーリ語の「Velūriya(ベールーリヤ)」の音写でした。

薬師如来の正式なサンスクリットリット名は「バイシャジャ・グル・ヴァイドゥ・ウリィ・プラバー・ラージャ Bhaiṣajya-guru-vaiḍ-ury-prabhā-rāja」だという。つまり「薬のグル(師)・ラピスラズリ光のラージャ(王)」。ラージャ(王)なんです。だから「医王」と称される。

「薬のグル・ラピスラズリ光のラージャ」が、中国・日本では「薬師瑠璃光如来」となり、それが薬師如来の正式なお名前となっている。 薬師には瑠璃色の光のイメージがあって、チベット系の仏画の瑠璃色はそれを表現しているわけです。

松田聖子の「瑠璃色の地球」が世にでたとき、それはソ連軍のアフガニスタン侵攻(アフガニスタン紛争)が長引いている1986年でした。

↑松田聖子「瑠璃色の地球」

争って傷つけあったり

人は弱いものね

だけど愛する力も

きっとあるはず

ガラスの海の向こうには

広がりゆく銀河

地球という名の船の

誰もが旅人

ひとつしかない

私たちの星を守りたい

朝陽が水平線から

光の矢を放ち

二人を包んでゆくの

瑠璃色の地球

瑠璃色の地球

4400年後の未来

4400 years in the future

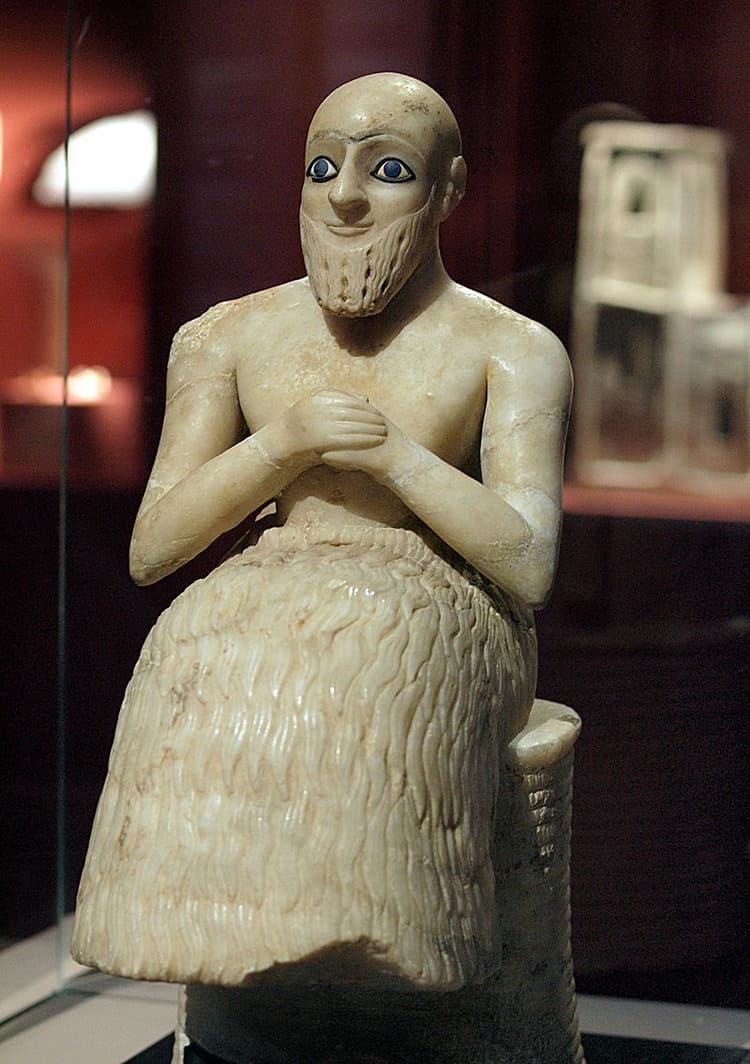

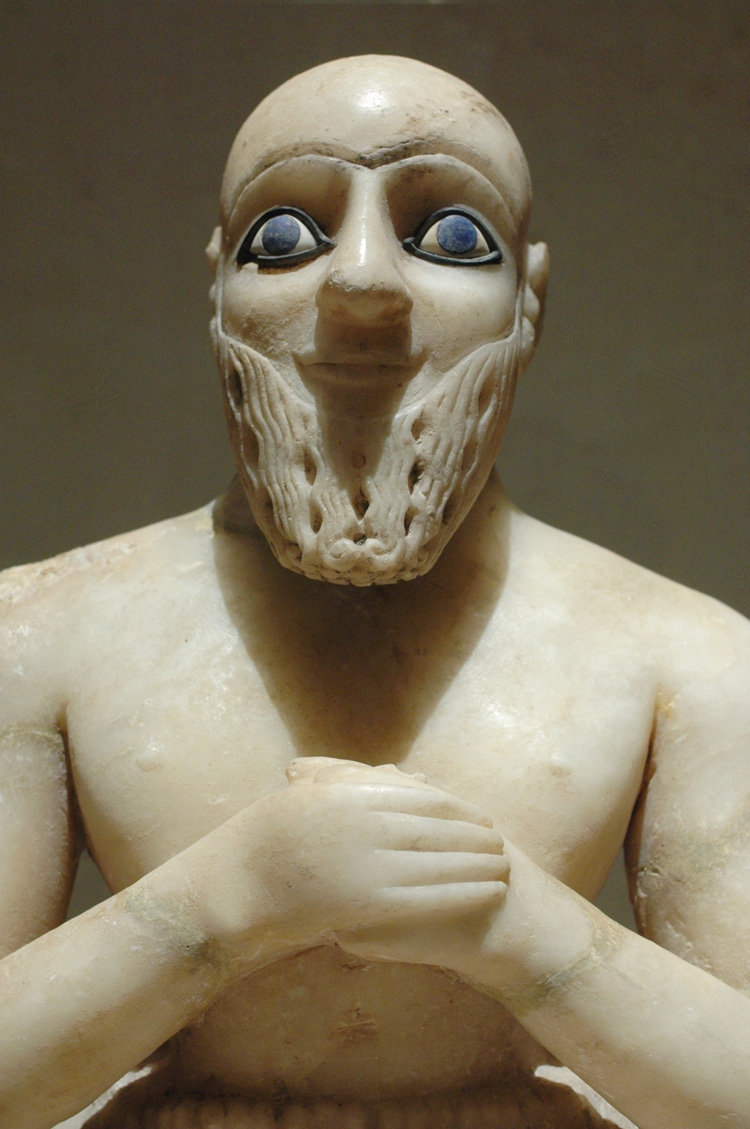

↑現在、イスラエルと紛争中で、かつ内戦もやっている中東のシリア。そのシリア東部にあった古代都市国家マリの統治者エビフ・イルの像。[Louvre

Museum, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

ハートに手をあて、唇は微笑をあらわしている。眼はぱっちり見開いている、その眼玉がアフガニスタン産のラピスラズリです。

私はこのかたに圧倒される。なぜって、このかた紀元前2400年頃に生きた行政官なんです。今、紀元2023年。ということは約4400年前の政治家です。

背中にクサビ形文字が刻まれていて、彼が「エビフ・イル」というお名前であることがわかっている。この像を見るとヘーゲルやマルクスの「進歩史観」がぶっ飛ぶ。

4400年分、現在のわれわれより劣っているかと思いきや、ヒゲの表現、手やスカートの表現等、べつに劣ってはいない。もし「エビフ・イル」が4400年後の現代にタイムスリップしたら、どう感じるでしょうか?

最初は自動車や高速道路や新幹線や飛行機や高層ビルや都市の夜景に驚嘆、感動するかも知れない。テレビやスマホやインターネットにも驚くでしょう。でもシリアに今、何が起きていますか? ひどいことです。これが4400年ぶんの進歩ですか?

人間はそれほど変わっていないと感じるかも知れません。「エビフ・イル」から観たら、私たちは4400年後の未来人です。未来人である私たちは今、何をしているだろうか?

私たちは何を考え、どのように生きているだろうか? 4400年ぶんの智慧や愛の深まりがあるだろうか? 私たちは賢くなっているだろうか? もう愚かな戦争なんて無くなっているだろうか?

・・・これは考えたくないことですが、現代の私たちが4400年後の未来を想像するとき、きっとものすごい進歩をとげていると思いたいところですが、未来人もソファに座って進化したホログラフィ映像の恋愛ドラマを見ながらシュークリームを食べているかも知れません。

そして政治家はあいかわらずミサイルを発射したり、自国ファーストだとわめいたり、裏金をもらったり、不倫したり、そして国民はそんな馬鹿な話を聞いてゲラゲラ笑ったりしているかも知れません。

あるいは、使えない核兵器に変わって、AIが何か全く新しいすさまじい破壊力をもつ兵器を発明し、そうこうするうち自国を防衛するためにと言って政治家がボタンを押して、惑星地球からホモサピエンスが姿を消した・・・

誰もそういうシナリオを否定できないと思います。なぜって、ずっとそうであった。歴史を勉強したらわかるでしょ。長いあいだ兵器が原始的であったので、地球規模の破壊にはならなかっただけです。

今はそうじゃない。怒り狂った権力者が核ミサイルの発射ボタンを押すかも知れない。梅原先生が言われる「いつ滅びてもおかしくない」。

でも核兵器だけじゃない。生物兵器、AI兵器、気象兵器、地震兵器、遺伝子兵器・・・科学の進歩が次々と超ハイテク兵器を生み出していく。

無茶苦茶アタマのいい科学者と、お金ファースト、権力ファースト、自分ファーストの人たちが協力しあう。そして私たちは、世の中のことは彼らに任せておけば間違いないと安心して、ソファでシュークリームを食べながらテレビを見てゲラゲラ笑う。

ある日、瞬時にみんなが消える。ポンペイみたいに。あれから2000年の月日が流れ、ポンペイのことなんて中間試験で出題されるかも知れないどうでもいい退屈な知識に過ぎない。

想像してみよう。これから4400年後の未来を・・・

ラピスラズリは古代文明の時代から宝石や顔料として利用された。その原産地がアフガニスタンでした。アフガニスタンのラピスラズリは新石器時代から採掘された。奈良正倉院宝物殿にもアフガニスタンのラピスラズリがはめこまれたベルトが保存されています。

アフガニスタンといえばバーミアンの仏教遺跡が有名ですが、かつては仏教文化が花開き、たくさんの仏像が作られた。ソ連、アメリカ、他のイスラム教国が軍事介入したアフガニスタン紛争の結果として、過激派タリバンの台頭を許し、仏像の多くがその勢力によって破壊された。

戦乱と干ばつに苦しむアフガニスタンで医療活動していた中村哲医師(1946 - 2019)は、かの国に平和と豊かさと健康をもたらすには、100の診療所より1本の水路が必要だとさとり、それを実行されました。

彼はキリスト教プロテスタントの教派、バプテスト教会で洗礼を受けたクリスチャンですが、宗教とか人種とかで人を見ていない。

宗教、人種、民族、国籍、階級、イデオロギー・・・それが一致する人だけを愛し、一致しない人は殺してもいい、それを「聖戦」だとか「正義」とか言うのは、神の似姿たるホモ・サピエンスとしてお粗末すぎませんか?

それにしても・・・

紀元前5世紀ごろ、インドでゴータマ・ブッダが光明を得た。その教えがアフガニスタン地方(古代ペルシャ帝国の一部)にも伝わっていった。

紀元前4世紀、古代ギリシャのアレクサンダー大王の軍がこの地方に遠征してきた。古代ギリシャの血と文明が混ざった。

紀元後1世紀ごろから、アフガニスタンやパキスタン地方を含む中央アジアにガンダーラ美術(ギリシャ仏教美術)が生まれた。そこから仏像の歴史が始まり、7世紀に京都広隆寺『弥勒菩薩半跏思惟像』が生まれた。

8世紀、ペルシャ(波斯国)の人が、はるか遠くの平城宮の式部省大学寮に勤務していた(破斯清道 はしのきよみち)。かつてアフガニスタン地方は古代ペルシャ帝国の領土でした。

破斯清道が平城宮で働いていたときから1200年以上の月日が流れ、こんどはクリスチャンである日本人医師がイスラム教国アフガニスタンで「戦争は解決にならない」と説き、砂漠を緑豊かな大地にすることに情熱を注ぎ、イスラム教徒の民衆のために命がけで働いた。

ゴータマ・ブッダの光明から中村医師の献身に至る雄大なユーラシア大陸の歴史、25世紀の時の流れを想います・・・・

中村医師は、仏像や仏画ではない生身の医王「薬のグル・ラピスラズリ光のラージャ」だと思います。

↑アフガニスタン 永久支援のために

中村哲 次世代へのプロジェクト

「けっして戦車や武器では解決しない」

↑アフガンに遺した「命の水」【関西テレビNEWS】

↑良心の実弾〜医師・中村哲が遺したもの〜