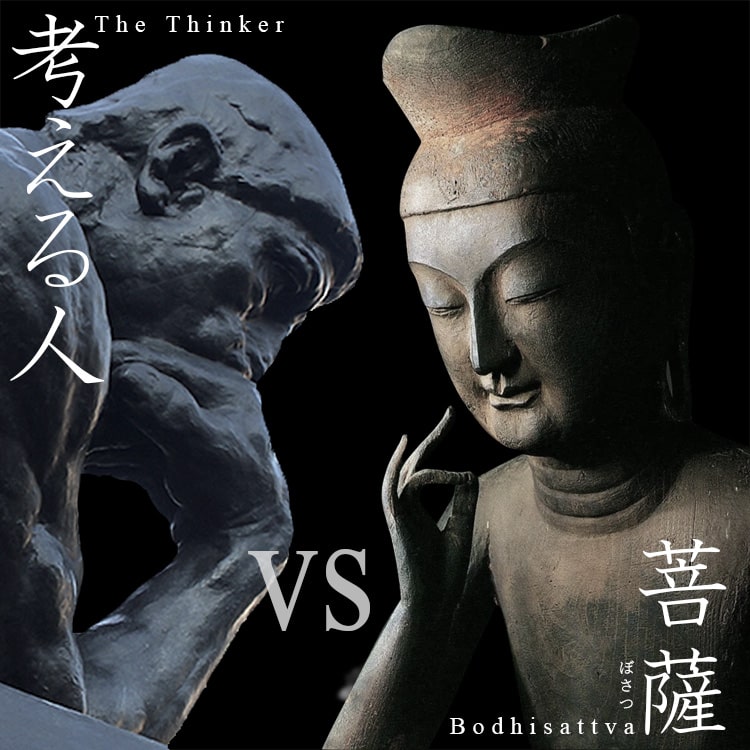

『考える人 vs 菩薩』

The Thinker vs Bodhisattva

第6章

西本願寺

Nishi Hongan-ji Temple

京都市下京区西本願寺、1957年(昭和32)3月28日の日付。生後7カ月の私を抱えている母、ハトにエサをやる叔母、後ろに乳母車。

幼い頃、叔母ではなくお姉ちゃんだと思っていました。ちょっと歳が離れているけれど。「はよ、しよしー」と言う彼女の笑顔と声が今も耳に残っています。

「早くしなさい」と早口で言われるのと、京都弁のイントネーションで「はよ、しよしー」と言われるのでは全然違う。

大人の足で歩いて20分だったので、母はよく西本願寺で私を遊ばせた。境内は非常に広い(東京ドーム2.3個分)。「古都京都の文化財」として世界文化遺産にも登録。本堂も日本最大規模。私はハトのことしか覚えてないけど。

私はお兄ちゃんになった。弟を抱える母。ハトにエサをやる私。信仰者でも観光客でもない母にとってみたら、子供を遊ばせるのに好都合な広くて安全な公園。

子供が生き物と触れ合う遊び場。

母は姫路城近くの姫路市街で生まれ育ったので激しい空襲にあった。歳の離れた幼い弟を連れて逃げまどっているときに、米軍戦闘機は自分たちを標的に機銃掃射した。低空飛行していたので操縦士の姿が見えた。16歳のときだった。

姫路城は奇跡的に焼失しなかったものの、1945年7月3日夜、「姫路大空襲」で街は真っ赤に燃えた。

▶姫路中が真っ赤に燃えた夜(語り部・黒田権大さん)

その体験がトラウマになって、母は長いことアメリカを憎んでいました。「ぜったいに許せない」と言っていた。私が高校生のときジーパンを買おうとしたら、それは米軍兵士(G.I.)がはいていたGパンなので、そんなものを買うなと言った。母のアメリカ嫌いは病的なほどでした。

無差別攻撃したのは米軍だけではない、日本軍もひどいことをしたと父は言った。アメリカを憎んでも仕方がない。戦争を憎むべきだ。憎むべき戦争がなぜ無くならないのか、そこには人類の本質と歴史にかかわる重大な問題がある。それをこそ考えるべきだと理屈を言った。

母はあらゆるサイレンの音が大嫌いだった。カラダが空襲警報だと感じて身構えてしまうから。今でいうPTSD(心的外傷後ストレス障害)だったのかも知れません。

母の感情を父がちゃんと受けとめないとき、「あなたと私の戦争体験は違う。私は死ぬほど恐い思いをした」と怒った。激しく泣いたりもした。

ずっとあとになって欧米人相手にお茶をたてる機会があって、その気持ちが変化しました。母のような普通の平凡な主婦が、茶道や華道の伝統を継承していることに感動してもらった。

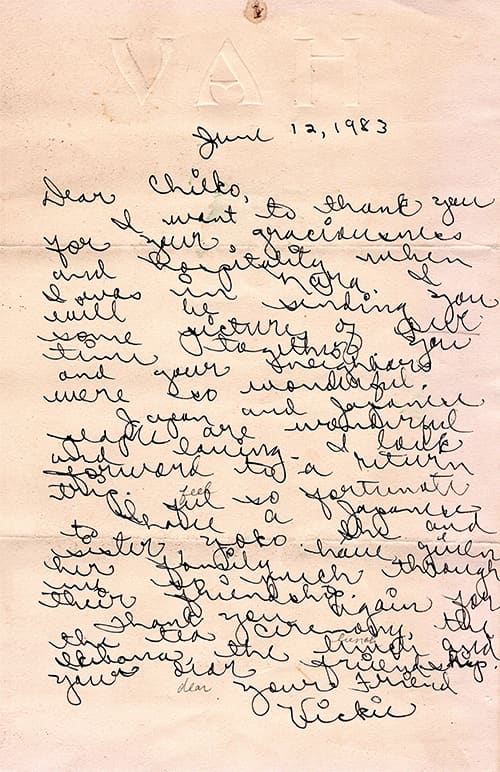

上はVichieさんから届いた手紙。オーストラリアの若い女性が、お礼の手紙に「日本のお母さん」と書いてくれたこともある。

その時期、公民館の英会話教室に通った。そのご私の弟の仕事の出向先であるアメリカ・サウスカロライナ州に、母は思い切ってひとりで行った。思いがけず現地のアメリカ人に親切にされた。そうやってアメリカに対する憎しみが溶けていきました。

京都は東京、大阪や全国の都市のような空襲は受けていない。当初京都市は原爆投下の第一候補地だった。地形的に原爆の効果を計測するのに都合が良く、そのために空襲などで破壊しない状態で原爆投下しようとしていたという。

京都に原爆が投下されていたら、上の写真も下の写真も無かったかも知れません。原爆投下があった時期、父は京都府の日本海側の丹後由良にあった京都府下中学生選抜航空訓練所にいたし、母は姫路市にいて勤労動員で農作業手伝いみたいなことをしていたので、直接の被爆はまぬがれたと思います。

でも8月15日の敗戦後、父がすぐ実家の下京区の家に帰ったとしたら、そこは焼野原になって、父母(私の祖父母)と二人の妹(私の叔母)は、家もろとも焼けこげていたと思います。父はそこで被爆し白血病で苦しんだかも知れません。

そうなっていたら同志社に入学するどころでは無かっただろうし、同志社も被爆し、教授も学生もみんな亡くなったことと思います。母と恋愛する余裕なんかなかったかも知れない。母は親がすすめる人と結婚していたと思います。

花祭り

Buddha’s birthday festival

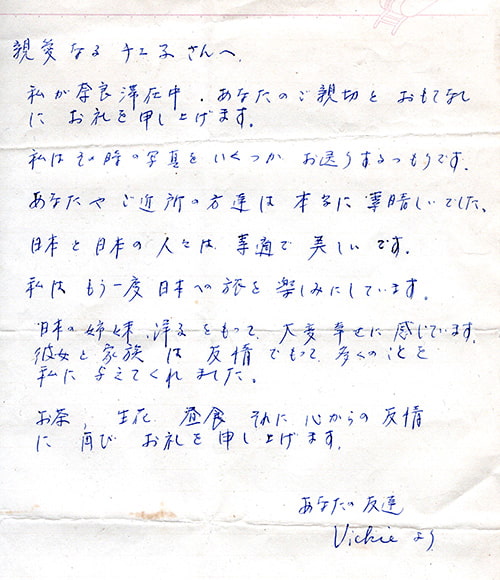

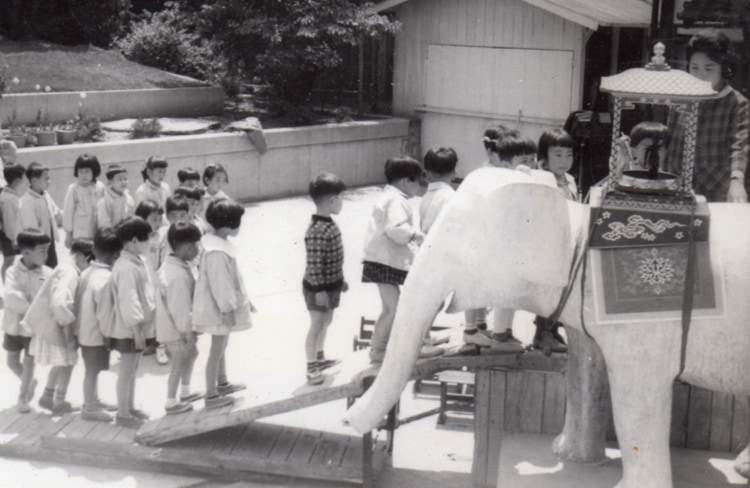

京都市下京区アソカ幼稚園、1959年(昭和34)5月8日。仏教系の幼稚園の定番、釈迦の誕生日を祝う「花祭り」。これは年少組の記念撮影で、私は前列右から3番目。

仕事だから仕方なくやっているカメラマンが撮ったのかも知れません。みんなつまらなさそうな顔をしています。加藤先生も伏し目になっている。

現在も存在している幼稚園です。私の両親は信仰があって仏教系幼稚園に入園させたのではなく、単に近かったからだと思います。

仏教を庇護したインド・マウリア朝のアショーカ王(紀元前304 - 232)に由来するとWebサイトに書いているアソカ幼稚園と、「憂いがない」を意味するサンスクリット「アソカ

aśoka」に由来すると書いている園がある。

憂いを意味する「ソカ śoka」に、それを否定する接頭語「ア a-」が付いて「憂いがない」という意味になる。WikiDharmaによると

「a-」は、英語でいえばnon-とかun-とかin-といった、否定概念を作る接頭語に相当する。

インドの言葉には、この「a-」をともなう言葉が非常に多く、通常肯定的な概念で表現する場合も、否定形で表現することが多い。

たとえば、「aśoka」は、心楽しく安らかなことであるが、「無憂」と否定的な表現をする。

宗教文献となると、この傾向はさらに顕著となる。おそらく、「真理・真実は、言葉によっては表現できない」との考えがインドでは支配的であったからであろう。

ウパニシャッドの有名な文句に、「neti neti」(しからず、しからず)がある。これは、本当の自我(ātman)は、いかなる言葉でも指し示せないためであろう。

また、龍樹(ナーガルジュナ Nāgārjuna 紀元150頃‐紀元250頃)は、言葉のもつ限界、自己矛盾を徹底的にあばいている。「不生不滅」に始まるいわゆる「八不の偈」は、真実を前にして、言葉では何も表現できない事を示している。

仕方がないこととはいえ、ザビエルたち宣教師は古代から続くインドのスピリチャルな探求を知らない。

ヨーガの探求、仏陀の瞑想、ナーガルジュナの洞察、ダルマの覚醒、古代中国の老子や荘子の深遠な理解を知らない。ザビエルはアリストテレスとキリスト教神学を学んだだけで東洋への宣教に出発しました。

紀元前2500年頃のインダス文明のモヘンジョ・ダロ遺跡には、すでに瞑想する神像が多く発掘されています。そのころすでにアーユルヴェーダ医学も生まれていたという。

ともかくザビエルたちがインドに宣教に行ったとき、その国の高度な精神文明に対して全く無知だった。インド文明や中国文明の影響を受け、それらを神道と融合させつつ独自の文化を育ててきた日本でも、そのことが大きなすれ違いを生んでしまった原因のひとつではないでしょうか。

悪気はなかった、どころか高い理想に燃えて良かれと思って勢い込んで家のなかに入ってきた。が、足もとを見たら土足のままだった。みたいなことが起きたのではなかったかと想像します。

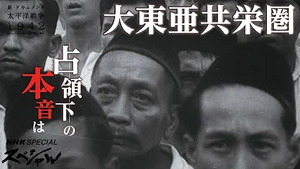

本当は石油等の資源が欲しかったのだけれど、白人による植民地支配からアジアを解放するという高い理想を掲げた帝国陸海軍部&財閥もまた、アジア各地の文明を理解することなく、土足で上がりこんだのかも知れません。

大原性実先生は「東亜共栄圏の樹立と東亜永遠の平和を確保せんが為」という大理想の出動だと書かれていますが、それはこちらが一方的に描く勝手な理想だったかも知れません。ザビエルたちもそうだったと思います。

↑“大東亜共栄圏” NHK

そういうことは古今東西、異文化が出会うときに起こる普遍的な衝突であり、世界史の教科書にもたびたび登場します。今も常にどこかで起きていることです。

天上天下唯我独尊のポーズをとる仏像に甘茶をかける儀式です。3年間この幼稚園に通い、3年間優しい加藤先生(右上)のお世話になりました。

京都は仏教寺院や神社の密度が非常に高く、幼稚園も仏教系だったので、どっぷり仏教的神道的な精神風土に生まれ育った・・・・・はずなんですが、父母に信仰が無かった影響か、私も仏教や神道の影響を強く受けたという気がしません。

なぜ仏教や神道の影響をあまり受けなかったのか? 前章では「廃仏毀釈」について触れました。この章では私が生まれる少しまえにタイムトリップしてみます。

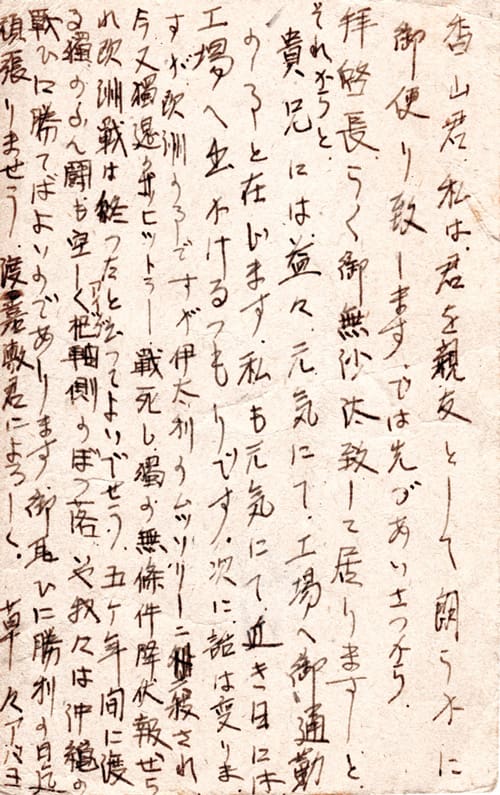

池本君からの葉書

The postcard from Ikemoto

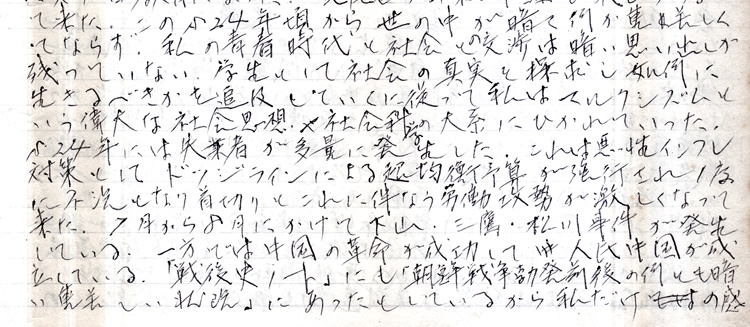

終戦間近の1945年5月10日に池本君が香山君(私の父 1930 - 2002)宛に出した葉書。76年前に15歳の旧制中学生が書きました。 父は15歳のときに受け取ったこの葉書を死ぬまで大事に残しておいた。自分史と日本史を重ねた歴史論文を書くための資料として机にしまってあった。

貴兄には益々元気にて、工場へ御通勤の事と存じます。私も元気にて近き日には工場へ出かけるつもりです。

当時父は学徒勤労動員で戦闘機工場で働いていました。5月7日にナチス・ドイツが無条件降伏したばかり、池本君はそのことをふまえて書いています。

伊太利のムッソリーニ殺され、今また獨逸のヒットラー戦死し、獨の無条件降伏報ぜられ欧州戦は終わったと云ってよいでせう。 五カ年間に渡る獨のふん闘も空しくアイツグ枢軸側のぼつ落。

いや我々は沖縄の戦ひに勝てばよいのであります。お互いに勝利の日迄頑張りませう。渡嘉敷君によろしく。草々 アバヨ

20万人を超す死者を出し、沖縄の4人に1人が亡くなる悲惨なかたちで6月23日に沖縄戦が終わることを、その時では池本君は知りようもありません。

ましてや京都が原爆投下の有力な候補地になっていたことなど知るよしもありませんでした。 父はお国のために戦闘機にのって死のうと考えていたので、戦争が長引いていたら、私が父の子供として生まれることはなかったでしょう。

最後の行に「渡嘉敷君によろしく」と書いてある沖縄出身の渡嘉敷(とかしき)さんが、父を訪ねてきたときのことを覚えています。私が小学生のときです。父があまりにうれしそうにしているのが目に焼きついて、記憶に残ったのだと思います。

大谷中學校航空訓練隊

Otani Junior High School Aviation Training Corps

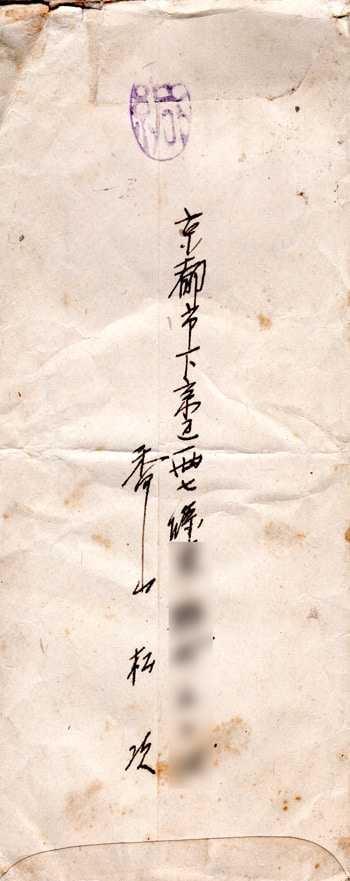

この手紙は父の父親、つまり私の祖父が1944年9月に送りました。

父は旧制大谷中学の生徒だった。大谷中学は東本願寺を本山とする浄土真宗大谷派が経営する学校。

父はその時期、京都府綴喜郡井出町(つづきぐん・いでちょう)で航空訓練を受けていた。井出町に航空訓練所があったとの情報は出てこない。井出厚生会館内「大谷中學校航空訓練隊」も全く出てこない。

Googleで検索しても、AIで探しても出てこない。このまま無かったことになってしまうのでしょうか?

ずっとあとになって、父に頼まれて自動車を運転して航空訓練所があった付近を一緒に探索してみたことがあります。当時父母は奈良市の最北部、京阪電鉄・高の原駅のエリアに住んでいた(私も数年そこに同居)。

驚いたことに、グライダー実習を含む航空訓練があった木津川の河原まで20数分ほどで到達しました。 そうと知らずに、父は旧制大谷中學時代に航空訓練のために来ていた河原からかなり近いエリアで暮らしていたんです。

父は60代半ばになって、そのことを知り、不思議の感に打たれました。

実は京都市下京区から京都府井出町までそんなに遠くはありません。今なら自動車で40分ぐらいで行ける距離。

もう4~5日で退所できるけれど、気がゆるんでケガなどしないようにと注意している。帰宅日の直前にそんな連絡を送った。9月7日付の手紙だから寒くはないと思うけれど、「寝びえをせぬように」と心配している。

父は3兄弟で妹がふたりいたけれど、男の子は父だけ。こんな手紙を送るなんて、祖父は父のことを大切に思っていたのだと思います。

昭和20年8月15日

1945/8/15

航空兵に志願して死ぬ覚悟でいた。君に忠、父母に孝をと教えられた私たちは死ぬことがその本分を尽くす道であると信じていたのだ。

父が残したメモ書き。敗戦の日のことを書いている。君に忠・・・・・主君にひたすらつくす、仕える。この時代、父の書いている「君」は天皇のこと。

父は京都府の日本海側、風光明媚な丹後由良の京都府下中学生選抜航空訓練所でその日を迎えました。そのような訓練所があったこと、ネット検索しても一切出てきません。

母が言うには、各学校の成績優秀な生徒を選抜して航空訓練させたのだという。父は体育会系ではない。運動神経より成績重視で選ばれたのかも知れません。

そういえば梅原先生は、京都大学入学試験合格を確かめて帰宅したら赤紙が来ていたという。先生も航空兵を志したけれど、思考に夢中になって現実を忘れる癖があって、こんな男に大切な戦闘機はまかせられないということで砲兵にまわされたという。

グライダーに乗れると思って楽しみにしていたのに毎日の訓練といえば海軍ばりの清掃とランニング、体操ばかりであった。

古くて性能の悪いラジオだったので、8月15日正午からの玉音放送がちゃんと聞き取れなかった。

同志社大学

Doshisha University

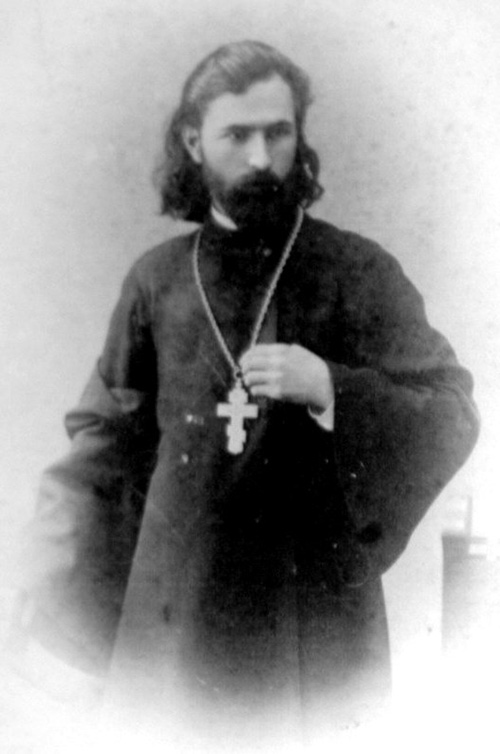

学生時代の父。同志社でキリスト教と共産主義思想に出会った。私が子供のころ、父はときどき「新島先生は・・・」と創始者・新島襄(にいじまじょう 1843

- 1890)のことを話題にしました。

病弱だった自分の上の妹(私のもう一人の叔母)の、心の支えとなるようにキリスト教の入信を勧めたのは父だった。叔母からそのように聞いた。叔母は終生キリスト教徒だったけれど、父は共産主義に惹かれていった。妹には勧めておいて、自分はキリスト教に染まらなかった。

S23年 旧制中学5年で終えて同志社外事専門学校のロシア語科に進学した。同志社は戦後、自由なる学園の象徴として脚光を浴びた。

同志社に合格出来なければ立命館に入るつもりでいたが、 立命館は戦中、禁衛隊を組織したりなど軍国主義的であったため評価を落としていて、入りたくなかった。

15歳のときには、お国のために死ぬ覚悟をしていた軍国少年が、18歳のときには、戦中に軍国主義的であったとして立命館に入りたくないと思った。敗戦によって天地がひっくり返った「神は死んだ」の体験だったと思います。

昨日まで「鬼畜米英」や「忠君愛国」「天皇陛下万歳」を説いていた教師たちが、敗戦を境に突然、反軍国主義や民主主義を説く人に変貌したのにはショックを受けたと母は語った。

昨日まで正しいとされていたことが、今日は間違っているとされ、教科書に墨を塗った。もう何も信じられない。心にぽっかり穴があいた。

父は同志社が創立当時から教育理念として掲げる「自由主義 Liberalism」に惹かれ、その延長で「アプレゲール(戦後派)」的な時代の気分を味わったり、マルクス主義に惹かれていった。

アプレゲールの時代

Age of Après-guerre

この頃、同人雑誌らしきものを発行して「ヒロポンかアドルムか焼酎かカストリか」という書き出しでエッセイを書いたことがある。太宰治や織田作之助の小説がよく読まれ、いわゆるアプレゲールの時代であった。あらゆる“権威の否定”をする戦後派に自分も加入した気分でいた。

足立重刀士先生の指導で「雷鳥」の同人にもしてもらい、俳句=新興俳句にも打ち込んだ。

自分たちは「アプレゲール世代」だったと母が私に話したのは、私が高校生のときでした。そのとき初めて「アプレゲール」という言葉を知りました。私がそれを理解する年頃になったと思ったのでしょう。

終戦前後

“Around the end of the war” by Sakunosuke Oda

『織田作之助の大阪 (コロナ・ブックス)』 の表紙の写真。 ナザレのイエスと同じ年齢で亡くなった大阪市生まれの小説家・織田作之助(1913 - 1947)。

親しみをもって「オダサク」と呼ばれた。1945年(昭和20)年11月に発表した短文『終戦前後』 が「青空文庫」にあります。以下引用。

小は大道易者から大はイエスキリストに到るまで予言者の数はまことに多いが、稀代の予言狂乃至予言魔といえば、そうざらにいるわけではない。まず日本でいえば大本教の出口王仁三郎などは、少数の予言狂、予言魔のうちの一人であろう。

まことにこの出口王仁三郎という人の生涯と、そのおびただしい予言とは、切り離して考えられぬ位である。ところが、いかに稀代の予言狂とはいえ獄中にあっては、予言癖を発揮する自由がなくなってしまって淋しいことであろうと思っていたら、さすがに雀百まで踊忘れずである。

王仁三郎旦那は、取調べに当った検事に向って、 「昭和二十年の八月二十日には、世界に大変動が来る。この変動は日本はじまって以来の大事件になる」

と予言して、検事に叱り飛ばされたということである。

私は予言というものを大体に於て信じない方であるが、この話を今年の六月頃に聴いた時、何となく「昭和二十年八月二十日」というものを期待するようになった。

六月といえば、大阪に二回目の大空襲があった月で、もうその頃は日本の必勝を信ずるのは、一部の低脳者だけであった。政府や新聞はしきりに必勝論を唱えていたが、

それはまるで低脳か嘘つきの代表者が喋っているとしか思えなかった。

今の時代だって、「低能か嘘つきの代表者が喋っている」としか思えないことがしばしばあって、オダサクの書いていることはよくわかる。

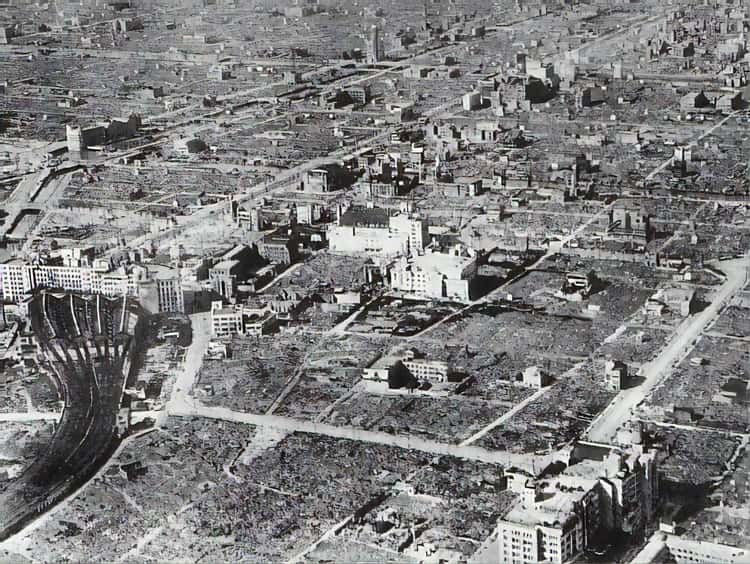

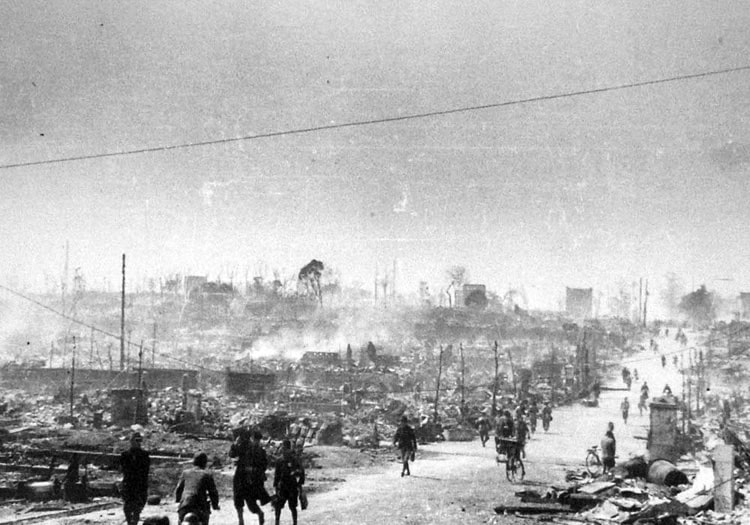

↑大阪大空襲。[毎日新聞社「一億人の昭和史 日本占領2」, Public domain, via Wikimedia Commons]

「1945年3月13日深夜から約3時間半にわたり、アメリカ軍によって行われた、大阪府の住宅密集地を標的とした、一般家屋を狙った無差別爆撃。274機のB29から計1733トンの焼夷弾が投下され、中心市街地を焼き尽くした。

この空襲で3,987名の死者と678名の行方不明者を出した。左端は南海難波駅、右手前には松坂屋大阪店(現・髙島屋東別館)、中央に大阪歌舞伎座が認められる。空襲後の大阪市街。左端は南海難波駅」

私が毎晩のように飲み歩いた大阪ミナミの街が、ほんの数十年まえ、こんな姿だった。

国民の大半は戦争に飽くというより、戦争を嫌悪していた。六月、七月、八月――まことに今想い出してもぞっとする地獄の三月であった。

私たちは、ひたすら外交手段による戦争終結を渇望していたのだ。しかし、その時期はいつだろうか。「昭和二十年八月二十日」という日を、まるで溺れるものが掴む藁のように、いや、刑務署にいる者が指折って数える出獄日のように、私は待っていた。

人にこのことを話すと、 「八月二十日にいいことがあるというのか。ふーむ。八月二十日といえば勝札の抽籤の発表のある日じゃないか」 しかし、そう言いながら、誰もかれも何となく「八月二十日を待とう」という気持になっていた。

無理もない。政府と新聞の言うことが悉く信ずるに足らないとすれば、せめて獄中の予言狂のあやしげな予言を信ずるより外に、何を信じていいだろうか。

例えば、広島に原子爆弾が出現した時、政府とそして政府の宣伝係の新聞は、新型爆弾怖るるに足らずという、あらぬことを口走っている。そしてこれを信じていた長崎の哀れな人々は、八月二十日を待たずに死んで行ったではないか。

原子爆弾と前後してソ聯の参戦があった。その発表をきいた時、私は将棋を想いだした。高段者の将棋では王将が詰んでしまう見苦しいドタン場まで指していない。防ぎようがないと判ると潔よく「もはやこれまで」と云って、駒を捨てるのが高段者のたしなみである。

「日本も遂にもはやこれまでと言って駒を捨てる時が来たな」と、私は思った。その時期はあと十日、八月二十日だ、しかし、この十日を生き伸びることはむずかしいわいと、私は思案した。

↑空襲後の大阪市街。日時不明、版権不明の写真。

ところが、戦争の終ったのは、八月十五日であった。その朝、隣組の義勇隊長から義勇隊の訓練があるから、各家庭全員出席すべしといって来た。 「どんな訓練ですか」

「第一回だから、整列の仕方と、敬礼の仕方を教えて、あとは講演です」と、いう。

「僕は欠席します。整列や敬礼の訓練をしたり、愚にもつかぬ講演を聞いたりするために、あと数日数時間しかもたぬかも知れない貴重な余命を費したくないですからね、整列や敬礼が上手になっても、原子爆弾は防げないし、それに講演を聴くと、一種の講演呆けを惹き起しますからね、呆けたまま死ぬのはいやです」

私は隊長にそう答えると隊長はあきれた非国民もいるものだ、こういう非国民が隣組にいるのは心外であるという意味のことを言って、カンカンになって帰って行った。それと行きちがいに、また隣組から、今日の昼のニュースを聞けと言って来た。

畏れ多い話だが、玉音は録音の技術がわるくて、拝聴するのが困難であったが、アナウンサーのニュースを聞いているうちに、 「あッ、戦争が終ったのだ!」

と、直感された。

↑1936年(昭和11年3月11日)、治安維持法違反と不敬罪で検挙され、丸刈りにされた出口王仁三郎(でぐちおにさぶろう 1871 - 1948)。六本指は「無罪」を示したと言われる。

さすがの王仁三郎も五日間おくれてしまったわけだと、私は思った。しかし、彼は戦争が十五日に終ったことを聴いて、自分の予言を間違ったと思ったであろうか、それとも当ったと思ったであろうか、彼の言分を聴いてみたいと思った。

直ちに知人を訪問すると、「大変なことになりましたが、命だけは助けていただきました」と、知人はいう。たしかに、軍部は国民を皆殺しにしようと計画していたのだが、聖上陛下が国民の生命をお救い下すったのであると、私は思った。

知人の家で話をしていると、表を子供たちが、 「――兵隊さんのおかげです……」という歌を、歌いながら通って行った。「皮肉な歌ですね。たしかに兵隊のおかげですよ」

町へ出ると、車内や駅や町角に、「一億特攻」だとか「神州不滅」だとか「勝ち抜くための貯金」だとか、相変らずのビラが貼ってあった。

私は何となく選挙の終った日、落選者の選挙演説会の立看板が未だに取り除かれずに立っている、あの皮肉な光景を想いだした。

標語の好きな政府は、二三日すると「一億総懺悔」という標語を、発表した。たしかに国民の誰もが、懺悔すべきにはちがいない。

しかし、国民に懺悔を強いる前に、まず軍部、重臣、官僚、財閥、教育者が懺悔すべきであろうと思った。「一億総懺悔」という言葉は、何か国民を強制する言葉のように聞こえた。

私は終戦後、新聞の論調の変化を、まるでレヴューを見る如く、面白いと思ったが、しかし、国賊という言葉はさすがの新聞も使わなかった。

が、私は「国賊にして国辱」なる多くの人人が「一億総懺悔」という標語のかげにかくれて、やに下っている光景を想像して、不愉快になった。

ある種の戦争責任者である議会人がさきに軍官財閥の三閥を攻撃している図も、見っともよい図ではなかった。

がかつて右翼陣営の言論人として自他共に許し、さかんに御用論説の筆を取っていた新聞の論説委員がにわかに自由主義の看板をかついで、恥としない現象も、不愉快であった。

だが、私たちはもはや欺されないであろう。私たちの頭が戦争呆けをしていない限り、もはや節操なき人人の似而自由主義には欺されないであろう。右翼からの転向は、ただ沈黙あるのみだということを、私たちは肝に銘じて置こうと思う。

戦争が終ると、文化が日本の合言葉になった。過去の文化団体が解散して、新しい文化団体が大阪にも生れかけているが、官僚たる知事を会長にいただくような文化団体がいくつも生れても、非文化的な仕事しか出来ぬであろう。どこを見ても、苦々しいことばかりだ。

日本一の写真1947

The best photo in Japan

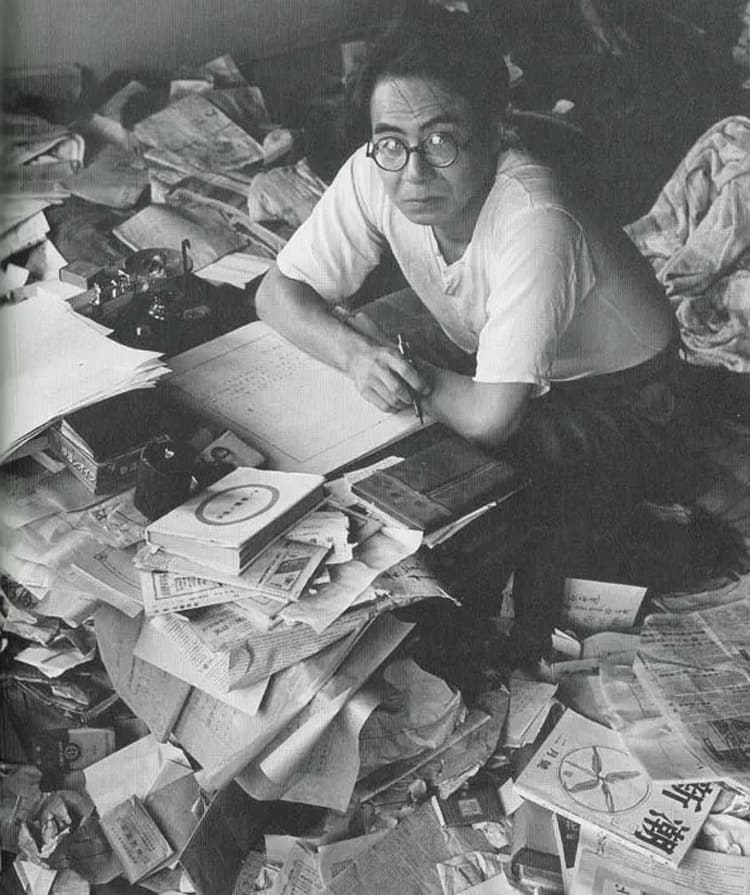

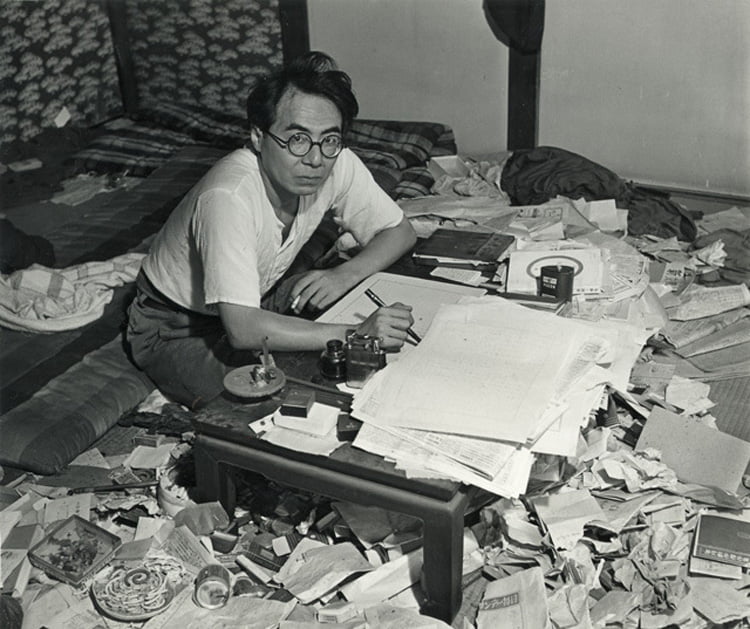

坂口さん、これだ! 今日は日本一の写真をうつす。

坂口安吾(1906 - 1955)の数年来の飲み仲間であった写真家・林忠彦(1918 - 1990)は、安吾の書斎を一目見るなり、「これだ!」と叫んだ。

「今日は日本一の写真を写す」と勇み立った。そのときの様子が安吾のエッセイ『机と布団と女』 (1948)に記録されています。

「さア、坂口さん、書斎へ行きましょう。書斎へ坐って下さい。私は今日は原稿紙に向ってジッと睨んでいるところを撮しに来たんですから」

彼は、私の書斎が二ヶ年間掃除をしたことのない秘密の部屋だということなどは知らないのである。

彼はすでに思い決しているのだから、こうなると、私もまったく真珠湾で、ふせぐ手がない。二階へ上る。

書斎の唐紙をあけると、さすがの林忠彦先生も、にわかに中には這入られず、唸りをあげてしまった。

彼は然し、写真の気違いである。彼は書斎を一目見て、これだ! と叫んだ。

背中のうしろの万年床が、文字通りの座布団になっているのがすごい。

1948年(昭和23)正月、坂口安吾は未知の人から、こんな年賀状をもらったという。

しかし、先生は正直ですね。

おだてるのではないが、全く、正直ですよ。

そのショウコが、昨年三十一日、私は小説新潮を見ました。モウレツな勢いで机に向っているのが出ていました。写真がですよ。机の四方が紙クズだらけで、フトンもしきっぱなしになってました。

私は見ているうちにニヤニヤしました。やってるな、なかなか、いいぞ。あのフトンの上に女の一人も寝ころばしておけば、まア満点というもんだが、安吾もそこまで手が廻らんと見える。

けれども、とにかくいいぞ。度の強い眼鏡の中の鋭い目玉、女たらし然と威張った色男。ちょッといけますな。この意気、この意気。

先生の小説が騒々しいのによく似てる。ガサツな奴は往々にして孤独をかくしているという、それなんですね、先生は。

あれは天下一品の写真だから買おうと思いましたが、二十円だから、やめました。いやどうも失礼なることを書きならべ申訳ありません。

ほんの2年4カ月ほど前まで、「進め一億火の玉だ」みたいな戦時色一色の世の中だったのに・・・・・手紙の主は、「二十前後、どうも十八ぐらいの年齢じゃないかと思われる」と安吾は書いている。1948年正月、3月生まれの父はそのとき17歳でした。

↑『進め一億火の玉だ』(1942/昭和17)

作詞 大政翼賛会

作曲 長妻完至

行くぞ 行かうぞ ぐわんとやるぞ

大和魂 伊達ぢやない

見たか 知つたか 底力

こらへこらへた 一億の

堪忍ぶくろの 緒が切れた

靖國神社の おん前に

拍手うつて ぬかづけば

親子兄弟 夫らが

今だ たのむと 聲がする

おいらの胸にや ぐつときた

さうだ一億 火の玉だ

一人一人が 決死隊

がつちり組んだ この腕で

守る銃後は 鐵壁だ

何が何でも やり拔くぞ

進め一億 火の玉だ!

行くぞ一億 どんと 行くぞ!

↑ 『みんなそろって翼賛だ』(1941/昭和16)

作詞 西條八十 (1892 - 1970)

作曲 古関祐而(1909 - 1989)

進軍喇叭(ラッパ)で一億が

揃って戦へ出た気持ち

戦死した気で大政翼賛

皆捧げろ国の為国の為ホイ

そうだその意気グンとやれ

グンとやれやれグンとやれ

角出せ槍出せ鋏出せ

日本人なら力出せ

今が出し時大政翼賛

先祖ゆずりの力瘤力瘤ホイ

そうだその意気グンとやれ

グンとやれやれグンとやれ

おやおや赤ちゃん手を出した

パッパと紅葉の手を出した

子供ながらも大政翼賛

赤い紅葉の手を出した手を出したホイ

そうだその意気グンとやれ

グンとやれやれグンとやれ

岩をも付き抜く桑の弓

一億一心起つところ

御稜威仰いで大政翼賛

やがて東亜の春が来る春が来るホイ

そうだその意気グンとやれ

グンとやれやれグンとやれ

もう軍備はいらない

“No more armaments” by Ango Sakaguchi

写真は東京大空襲直後の東京。右上の川は隅田川。橋は両国橋。[U.S. military photography (米軍撮影), Public

domain, ウィキメディア・コモンズ経由]

坂口安吾は『もう軍備はいらない』(1952)というエッセイを書いています。

原子バクダンの被害写真が流行しているので、私も買った。ひどいと思った。

しかし、戦争なら、どんな武器を用いたって仕様がないじゃないか、なぜヒロシマやナガサキだけがいけないのだ。いけないのは、原子バクダンじゃなくて、戦争なんだ。

東京だってヒドかったね。ショーバイ柄もあったが、空襲のたび、まだ燃えている焼跡を歩きまわるのがあのころの私の日課のようなものであった。公園の大きな空壕の中や、劇場や地下室の中で、何千という人たちが一かたまり折り重なって私の目の前でまだいぶっていたね。

1945/05/25 東京大空襲 : 港区青山

サイパンだのオキナワだのイオー島などで、まるで島の害虫をボクメツするようにして人間が一かたまりに吹きとばされても、それが戦争なんだ。

私もあのころは生きて再び平和の日をむかえる希望の半分を失っていた。日本という国と一しょにオレも亡びることになるだろうとバクゼンと思いふけりながら、終戦ちかいころの焼野原にかこまれた乞食小屋のような防空壕の中でその時間を待つ以外に手がなかったものだ。

三発目の原子バクダンがいつオレの頭上にサクレツするかと怯えつづけていたが、原子バクダンを呪う気持などはサラサラなかったね。

オレの手に原子バクダンがあれば、むろん敵の頭の上でそれをいきなりバクハツさせてやったろう。

1945/03/10 東京大空襲

何千という一かたまりの焼死体や、コンクリのカケラと一しょにねじきれた血まみれのクビが路にころがっているのを見ても、あのころは全然不感症だった。

美も醜もない。死臭すら存在しない。屍体のかたわらで平然とベントーも食えたであろう。一分後には自分の運命がそうなるかも知れないというのが毎日のさしせまった思いの全部だから、散らばってる人々の屍体が変テツもない自然の風景にすぎなかった。

人を殺すのが戦争じゃないか。戦争とは人を殺すことなんだ。

1945/03/10 東京大空襲 : 石川光陽撮影「年若い母と子の命を奪つた3月10日の猛火の跡」。子供を背負っていたので、母親の背中は焦げていない。

腕力と文明を混同するのがマチガイのもとである。原子バクダンだって鬼がふりまわすカナ棒の程度のもので、本当の文明文化はそれとはまるで違う。

めいめいの豊かな生活だけが本当の文明文化というものである。

何百万何千万人の兄弟を殺したあげくにようやく戦争に勝ったというようなことが本当の勝利であろうか。

人に無理強いされた憲法だと云うが、拙者は戦争はいたしません、というのはこの一条に限って全く世界一の憲法さ。

1945/03/10 東京大空襲 : 福島靖祐さんの絵(墨田区文化資料館)。

空襲の写真は、あまり残っていないが、生存者が数年後に描いた。

1945/03/10 東京大空襲 : 牛込市ヶ谷付近、石川光陽撮影。

戦争はキ印かバカがするものにきまっているのだ。

日本ばかりではないのだ。軍備をととのえ、敵なる者と一戦を辞せずの考えに憑かれている国という国がみんな滑稽なのさ。彼らはみんなキツネ憑きなのさ。

戦争にも正義があるし、大義名分があるというようなことは大ウソである。戦争とは人を殺すだけのことでしかないのである。その人殺しは全然ムダで損だらけの手間にすぎない。

↑東京大空襲

「善なるものを救済するための戦争」、「平和のための戦争」、「聖なる戦争」と大原性実先生は高らかに表現されましたが、そういうのって「大ウソ」だと坂口安吾は言う。「人殺し」でしかない。「キ印かバカ」がするものだと。

マルクス主義に惹かれる

Fascinated by Marxism

学生として社会の真実を探求し如何に生きるべきかを追求していくに従って、私はマルクシズムという偉大な社会思想や社会科学の体系にひかれていった。

父がマルクス主義に惹かれた背景には、ロシア革命(1917)が非常に素晴らしい革命だったという思い込み、ソビエト社会主義共和国連邦は理想の国家であるという思い込み、幻想があったと思います。

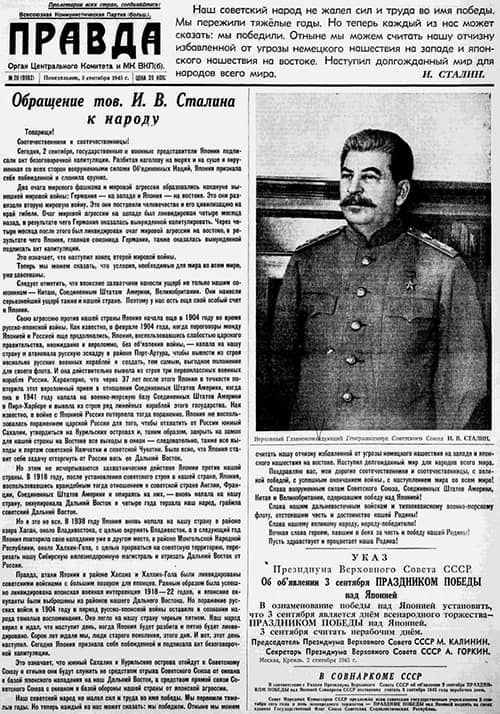

当時父たちは、スターリン(1878 - 1953)による「大粛清」を知らなかった。1930年代の大粛清では、250万人が逮捕され、そのうち68万余が処刑、16万余が獄死したとされる。スターリンによる粛清の死者が800万~1000万人あったとする説、数千万だとする説もある。

1945年8月9日、長崎で原爆が炸裂した日、ソビエト連邦の赤軍が「対日参戦」。8月15日の終戦が過ぎても軍事侵攻は拡大し、

約58万もの日本兵(民間人を含む)をシベリア送りにした。うち5万8千人が寒さと飢えと過酷な強制労働によって死亡したという。

↑ソビエト連邦のポスター。

下に書かれているスローガン“ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!”は、「万国のプロレタリアよ、団結せよ!」です。

マルクス&エンゲルス著『共産党宣言』は、最初の一行が「ヨーロッパに幽霊が出る――共産主義という幽霊である」。最後の一行が「万国のプロレタリアよ、団結せよ!」だった。

日本兵の多くが、国籍や民族を超えて団結すべきプロレタリア階級だったはず。私は読みちがえたのでしょうか? 世界中のプロレタリアートが国境を超えて団結すべきであるという意味に受けとったんですが、誤解だったのでしょうか?

スターリンのしたことを考えると、同じプロレタリアートであっても敵国の人民は、単に敵でしかない。

どころか、スターリンは対日参戦を「日露戦争の復讐」だと言ったと、以前何かで読んで驚いた。だったらそれは単なるナショナリズムであって、『共産党宣言』の理念とは違いすぎ。

ただしスターリンが言ったとされる「日露戦争の復讐」という文言は、一次資料が無いらしい。 どうやら下の記事の内容を「復讐」とみたらしい。

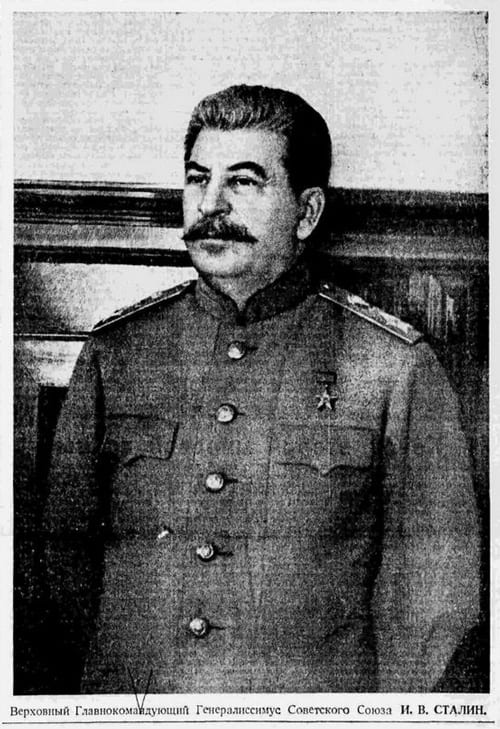

↑1945年9月2日の対日戦勝演説(ラジオ放送)を伝えるソ連共産党の機関紙『プラウダ』。ラジオ放送でスターリンはこう語った↓

同志諸君!

祖国の男女同胞たちよ!

本日、9月2日、日本政府および日本軍の代表が、無条件降伏文書に署名した。 海と陸で完膚なきまでに敗れ、連合国の軍に四方を包囲された日本は、 自らの敗北を認め、武装を解いた。

ファシズムと世界侵略の二つの拠点 この世界大戦の前夜、世界のファシズムと侵略の二大拠点が生まれた。

それは西のドイツ、東の日本である。 彼らこそが第二次世界大戦を引き起こした。 彼らこそが人類と文明を滅亡の淵へと追いやった。

西方の侵略拠点ドイツは、4か月前に壊滅し、降伏した。 そして今、東方の侵略拠点日本もまた打ち倒され、 同盟国ドイツと同じく無条件降伏に署名した。

これはすなわち、第二次世界大戦が終結したことを意味する。

今や我々は言うことができる。

全世界の平和に必要な条件はすでに勝ち取られたのだ。

日本の侵略者たちは、中国、アメリカ、イギリスといった我々の同盟国だけでなく、

我が国ソビエト連邦にも深刻な被害を与えた。

ゆえに、我々には日本に対して独自の「貸し」がある。

日本のわが国に対する侵略は、1904年の日露戦争に始まった。 当時、交渉が続いていたにもかかわらず、 日本はツァーリ政府の弱点を突き、宣戦布告なしに奇襲攻撃を仕掛けた。

ポート・アーサー(旅順港)付近で我が艦隊を襲い、 ロシアの軍艦三隻を沈め、海の支配を得ようとした。

それから37年後、日本はまったく同じ手口を繰り返した。 すなわち、1941年の真珠湾攻撃である。 アメリカ合衆国の艦隊を襲い、戦艦を沈めた。

(略)

1904年の日露戦争の敗北は、我々の心に重くのしかかっていた。国の名誉に黒い影を落とした。

我々の民は信じ、待ち続けた。いつか日本が打ち破られ、その恥が雪がれる日を。40年、我々は待った。 そしてついにその日が来た。 本日、日本は敗北を認め、無条件降伏に署名した。

これにより、南サハリンと千島列島はソ連領となり、 もはや日本の侵略基地ではなく、 ソ連の太平洋への直接の出入り口、 そして防衛のかなめとなるだろう。

(略)

西のドイツ、東の日本、いずれの脅威からも祖国は解放された。

ついに、全世界の人々に待ち望まれた平和が訪れた。

親愛なる祖国の男女同胞よ、 偉大な勝利、戦争の終結、世界平和の到来を祝福する! 栄光あれ。

それはおかしい・・・

↑Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза И. В. СТАЛИН.(ソビエト連邦の最高司令官、総司令官(大元帥)I・V・スターリン)・・・画面下のロシア語の読み取りと和訳はChatGPT。

日本が1904から1905年に戦った「敵」は、帝政ロシアのツァーリ(皇帝)政府でした。1917に起こったロシア革命でレーニンやスターリンたちが戦い打倒した「敵」こそ、ツァーリ政府だったはず。

だから革命政権は革命後、最後の皇帝ニコライ2世(1868 - 1918)を銃殺したのではなかったか↓

ニコライ2世(1912)。[Unknown author (originally uploaded to Wikimedia Commons

on 22 August 2012 by Peruanec), Public domain, via Wikimedia Commons]

皇帝ニコライ2世とその家族(1913)。[Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24., Public

domain, via Wikimedia Commons]

革命政権は皇帝の家族を全員銃殺しただけでなく、一族皆殺しにし、仕えていた料理長、宮廷医師、使用人に至るまで処刑した。

レーニンはこのロマノフ朝(1613 - 1917)を「君主主義の汚物、300年に渡る不名誉」とみなし、ニコライ2世を会話や著作の中で「ロシア国民の最も邪悪な敵、血に飢えた死刑執行人、アジア人の憲兵」、「王冠をかぶった盗賊」と呼んだという(Wikipedia)。

「対日戦勝演説」のなかでスターリンがツァーリ政府=ロマノフ朝の側に立つような発言をするなんて・・・・・「盗っ人猛々しい」どころじゃない。こんな言葉はないけれど、人殺し猛々しい。

彼らこそが暴力革命でツァーリ政府を打倒し、ツァーリだけでなく一族とそれをとりまく人々をことごとく処刑した、その張本人ではないか。

↑明石元二郎大佐(1864 - 1919)。日露戦争当時、ロシア公使館付武官だった明石大佐が、レーニンやトロツキーに多額のお金をわたしたとする説があります。

ロシアを内部から崩壊させようとする謀略です。

司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』はその説をとっています↓

明治37年(1904年)、明石はジュネーヴにあったレーニン宅で会談し、レーニンが率いる社会主義運動に日本政府が資金援助することを申し出た。

レーニンは、当初これは祖国を裏切る行為であると言って拒否したが、明石は「タタール人の君がタタールを支配しているロシア人の大首長であるロマノフを倒すのに日本の力を借りたからといって何が裏切りなのだ」といって説き伏せ、レーニンをロシアに送り込むことに成功した。

その他にも内務大臣プレーヴェの暗殺、血の日曜日事件、戦艦ポチョムキンの叛乱等に関与した。これらの明石の工作が、後のロシア革命の成功へと繋がっていく。

後にレーニンは次のように語っている。「日本の明石大佐には本当に感謝している。感謝状を出したいほどである。

ただしこれは小説であって、「明石大佐がレーニンに革命資金を渡した説」は、これまた確かな一次資料が無いという。でもこの説が本当だったら、大日本帝国はロシア革命に関与したことになります。

ChatGPTは「日本の外交・軍事史の専門家の多くは、レーニンに渡った可能性は否定できないが、証拠はないとしています」との解答でした。

AIのGrokは「一次資料の存在については、歴史家の間で意見が分かれますが、一定の証拠が存在するとされるのが主流です」との解答です。AIでも見解が別れています。

でも同時期に明石大佐が、ロシア正教会のゲオルギー・ガポン神父 (1870 - 1906)に資金提供したことは確実視されています。

このカリスマ神父がリーダーとして、ツァーリ政府に対して反政府行動を起こしたのが「第一次ロシア革命」とも言われる「血の日曜日事件」です。これがレーニン、スターリンたちのロシア革命につながっていく。

「血の日曜日事件」が日露戦争のさなか1905年1月のことです。この背後に秘密工作員である明石大佐の暗躍があったされる。Wikipedia英語版はその説を採用しています。ロシアはソ連時代は、その説を肯定していましたが、今のWikipediaロシア版をはその説を否定しています。

そうそう、父が警官隊にプラカードを投げつけた「血のメーデー事件」は、この「血の日曜日事件」に由来するネーミングだと思います。「血の日曜日事件」以来、左翼思想を背景としたデモやストライキで流血があった場合「血の」が付くのは海外でもそうらしい。

さてさてともかく、当時父はソ連についてのネガティブな情報を知らなかったと思います。シベリアから帰還した日本兵もシベリア抑留の悲惨さをすぐには語らなかったらしい。

父が亡くなって久しい今となっては、本当に全く知らなかったのかどうかを確かめるすべがありません。

シベリア抑留のことやスターリンによる大粛清について、いつごろからみんなが知るようになったのか・・・ 日本社会全体が本格的に事実を知ったのは、ずいぶんあとになってからだったようです。

なぜそんなに遅れたのか不思議だったんですが、どうやらGHQによる報道統制(プレスコード)が関係しているみたいですね。GHQがアメリカ合衆国への批判を禁じたのは当然のこととして、戦勝国であるソ連、イギリス、中国等への批判、朝鮮人への批判も禁じた。

単に禁じたというのではなく・・・江藤淳(1932 - 1999)によると「眼に見える戦争は終ったが、アメリカの眼に見えない戦争、日本の思想と文化の殲滅戦」・・・

GHQによる言論統制、検閲制度もそのひとつだったという。

GHQの徹底した検閲によって、いつしか新聞、テレビ、出版社などがGHQに文句を言われる前に自主検閲をするようになり、 今日に至るまで習性として残ってしまったという。

というか戦前から弾圧されていた。朝日新聞も毎日新聞も大本営発表もそのまま報道していた。その延長でGHQが「報道の自由」「表現の自由」を禁じたということかな。だったら「自由と民主主義」をもたらしたみたいなことを言うのはやめてもらいたい。

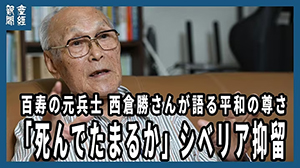

↑[JNN]忘れられた戦争~シベリア抑留の記憶

↑戦後80年 シベリア抑留の記憶を次世代へ 語り部となった100歳の男性【戦後80年つなぐ、つながる】SBSnews6

↑【戦後80年】 シベリア抑留生活体験語り部 西倉勝さん(100歳)産経ニュース

戦争で連行されたドイツ軍の捕虜約265万人の内、ソ連の拘留下で47万人が死亡したとされる。100万人死亡説もあります。

ナチス・ドイツが無条件降伏したあと、侵攻してきたソビエト赤軍がおそらく200万人のドイツ女性をレイプしたという情報がWikipediaにアップされています。

▶Rape during the occupation of Germany

▶ソビエト連邦による戦争犯罪

ソ連軍に捕まった日本兵だけが悲惨な目にあったのではなく、ドイツ兵やドイツ女性はもっと悲惨な目にあった。日独という「敵」だけでなく、ソ連の同盟国の女性たちも強姦の対象となったようです。

学生時代の父は、ナチスや日本軍の悪事は知っていたけれど、ソ連は目指すべき理想の国家であり、ソビエト赤軍は正義の味方だと信じていたと思います。

親や先生や国家が言うことを信じて、お国のために戦って死のうと考えていた父が、敗戦によってすべてがガラガラと崩れ去っていった。親も先生も国家も何も信じられない・・・はずだったのに、また信じるものを見つけてしまった。

インターナショナルの歌

The Internationale

S26.9.8対日平和条約、日米安全保障条約が調印され、その少し前の7/21には破防法、公安調査庁設置法が公布されている。いわゆる単独講和に反対する学者、労働組合、学生は猛烈な反対運動を展開した。

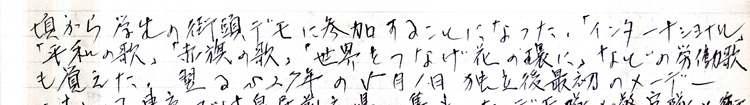

私もこの頃から学生の街頭デモに参加することになった。「インターナショナル」「平和の歌」「赤旗の歌」「世界をつなげ花の環に」などの労働歌も覚えた。

↑インターナショナル(ロシア語)

↑インターナショナル(日本語)

↑赤旗の歌

↑インターナショナル in 北朝鮮 2023

想像するに、北朝鮮ではインターナショナルの歌詞は禁止されているに違いない。なぜって、こんな歌詞だからです↓

起て飢えたる者よ

今ぞ日は近し

醒めよ我が同胞(はらから)

暁(あかつき)は来ぬ

暴虐の鎖 断つ日

旗は血に燃えて

海を隔てつ我等

腕(かいな)結びゆく

いざ闘わん いざ

奮い立て いざ

あぁ インターナショナル 我等がもの

いざ闘わん いざ 奮い立て いざ

あぁ インターナショナル 我等がもの

私が小学生だったころまで、お酒を飲んで気分が高揚したとき父はこういう革命歌・労働歌を歌うことがあった。

母はマルクス・レーニン主義の本は読まなかったし、思想的なことは好まなかったけれど、ロシア民謡は好きだった、そのノリでインターナショナルの歌も夫婦で歌っていた。

母は共産主義思想も革命も信じてなかった。たくさんの人たちが集まって興奮して暴力的になる状況が嫌いだった。

母はカーキ色を嫌った。軍服の色だから、と言って。軍人が勇ましく行進する姿も嫌った。戦争を連想させるものはことごとく嫌った。現実には革命は戦争でした。

レーニンも毛沢東も、革命は内的な精神革命、意識革命だとは説いていない。革命は「暴力革命」だと説いています。革命とは戦争なんです。

↑上にリンクしたロシア語版「インターナショナル」のなかに「私たちは悪の世界を破壊する」という歌詞がありますが、みんながこういって戦争します。プーチン大統領もNATOの悪と戦っていると言っている。

悪の支配から東亜を解放する聖戦だと大原性実教授も説かれた。悪と戦う正義の戦い・・・それは古今東西、世界史・日本史で見かける普遍的な言い草です。その他諸々の、みみっちいイザコザ、夫婦喧嘩に至るまで、この言い草は定番、決まり文句です。

私が子供のころ父母は、ロシア民謡を二人で本当に楽しげに歌っていた。お酒が入らなくても楽しそうだった。明治以来、日本人はトルストイやドストエフスキーやチェーホフを敬愛し、チャイコフスキーやラフマニノフを愛した。

父は特に共産主義を信奉しレーニンを尊敬していたから、ロシア民謡についても特別な思い入れがあったと思います。

暴力革命

Violent Revolution

私も同志社の破防法粉砕闘争委員会推薦で自治会委員候補になっていた。すでに同志社平和に生きる会という団体に入っていたからである。

この団体はもとより、当時の学生運動を完全に支配していたのが暴力革命を主張する共産党主流派であった。党員学生は「革命は明日にでも起こる」という革命の幻想に支配されていたし、私のように党とは一定の距離を保っていた者も、この雰囲気のなかにあったのである。

これはS25年1月にスターリンが「コミンフォルム批判」を発表して主流派を公然と支持し、反主流派を非難し、共産党に武装蜂起を指令してきたからである。

ソ連との冷戦の激化と朝鮮戦争勃発によって、GHQは日本を共産主義への防波堤とする政策転換を行う。一方のソ連共産党は、日本共産党がGHQを解放軍とみなしたのは過ちだと指摘。

日本国内に騒乱を引き起こし、それに乗じて革命を起こす・・・・・それがソ連共産党が指導する「コミンフォルム」(共産党・労働者党情報局)の指令でした。

そのご、日本共産党は1955年の党大会で暴力革命路線の放棄を決議して以来、選挙で多数を獲得することによって民主主義的な改革をめざす政党になっていきますが、父が警官隊にプラカードを投げつけた時代は、暴力革命路線だった。

そもそもレーニン(1870 – 1924)が暴力革命を主張した。選挙に基づいた政権交代ではなく暴力革命でなければならないと主張。当時の帝政ロシアの専制政治体制には議会制民主主義なんてないのだから、それを打倒し革命政権を樹立するためには武装闘争しかないということでしょう。

毛沢東(1893 - 1976)は蒋介石の国民党軍との内戦に勝利して中国共産党政権を樹立しました。「革命は銃口から生まれる」と彼は言った。

革命は「お絵描き」みたいな甘っちょろいものじゃないんだ、と赤い表紙の『毛語録』に書いてあるのを高校生のとき読んだ。そうか、だから血の赤なのかと思った。

「お絵描きみたいな甘っちょろいものじゃない」というのを読んで、その時私は、そうとうムッとした。私は美術をそんな甘ちょろいものとは思っていなかった。命がけで取り組むべきものだと思っていました。

画家たちはそうしてきたはず。だから気が狂ったり、自殺したり、夭折したりしてしまうんじゃないか。暴力や殺人で世の中を変えようというような人間は、内的なこと、精神的なことがわからないのだろうと思いました。なるほどそうか、だから「唯物論」という物質主義の世界観なのか、と思った。

日本共産党のWebサイトのなかに、党の設立についてこんな説明があります。

共産主義インタナショナル(コミンテルン)は、1919年3月、レーニンの指導のもとにつくられた国際組織で、43年の解散まで、各国の共産党は、その支部として活動しました。1922年創立された日本共産党は同年11月のコミンテルン第4回大会で日本支部としてみとめられました。

日本共産党は、コミンテルン日本支部として創立した、ということは認識しておきたいと思います。後の章で画家のゴーギャンのことを話題にするとき、レーニンについて少し触れるつもりです。

さて、上の父のメモ書きにある「同志社平和に生きる会という団体に入っていた」という部分、もしかしてと思って「同志社 平和に生きる会」を検索してみました。

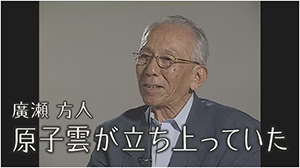

何とヒットしました。『私の中の同志社』と題した エッセイ、筆者は廣瀬方人さん(ひろせ まさひと 長崎の証言の会会長、1952年同志社文学部卒業)のなかで話題にされていました。このかたが「平和に生きる会」の創立メンバーのひとりでした。

1930年長崎市生まれで、15歳のときに原爆にあわれた。父とまったく同級生です。父とは知り合い、または同志だったかも知れません。2016年に85歳で亡くなられています。被爆体験を語られているところがYouTubeにアップされていました↓

↑原子雲が立ち上っていた[ヒバクシャの声:廣瀬方人](NBC制作)

『私の中の同志社』のなかにこんな記述がありました↓

平和に生きる会では学内で「平和と民主主義」をテーマに講演会を開催、住谷悦治先生や田畑忍先生、岡本清一先生らに講師をお願いした。 一方、私は原爆展を学内でやろうと考えた。

父はここに出てくる住谷悦治先生をしたって、住谷ゼミに参加していました↓

住谷教授

Professor Etsuji Sumiya

後に総長になり、現在名誉総長をしておられる住谷教授は最も尊敬する教授の一人であり、社会科学概論も教えていただき思想的影響も充分に受けた。 住谷ゼミをとるものはアカが多く就職は困難であるといわれていたが先生をしたって、あえてこのゼミをとった。

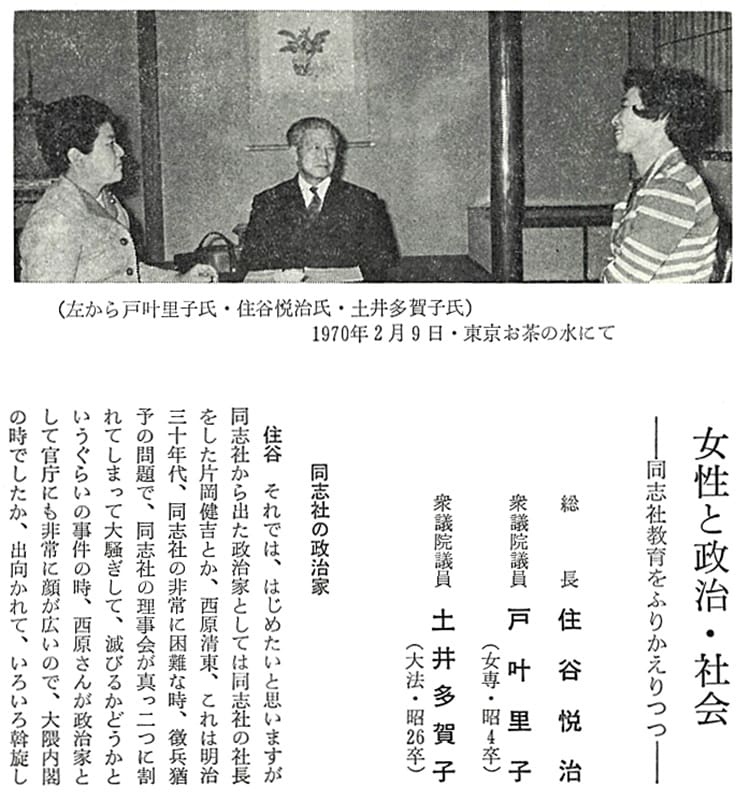

住谷悦治先生(1895 - 1987)は1933年、治安維持法で逮捕されて同志社大学教授を辞職された。1949年に同志社経済学部の先生として復帰され、1963年には同志社総長に就任、3期12年総長を務められた。

同志社の創始者・新島襄と同郷の群馬県のご出身で、東京帝国大学で吉野作造(1878年 - 1933)から学んだ。敬虔なクリスチャンであり社会主義者でした。

(C)同志社々史々料編集所 - 『同志社九十年小史』

1970年2月9日、住谷総長は「女性と政治・社会」というテーマで同志社出身の2人の政治家の女性と会談されている、そのときの写真です。[同志社Webサイト]↓

なんとひとりは社会党の党首だった土井たか子さん(右 1928 - 2014)。漢字で書くと土井多賀子だった。日本で初の女性党首でした。女性初の衆議院議長に就任したかたでもあります。父より2年先輩だった。

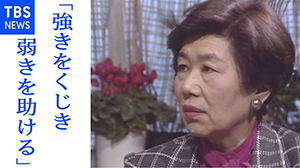

↑憲政史上初の女性党首・土井たか子さんインタビュー

(1987年新春対談)

↑憲政史上初の女性衆院議長に土井たか子氏が就任

(1993年8月6日)

もう一人の参加者、戸叶里子さん(とかの さとこ 1908 - 1971)は、 この『考える人 vs 菩薩』第2章でも話題にしました女性参政権が初めて与えられた戦後初の総選挙(1946)でみごと当選した人です。

日本民党公認で出馬し、最高点で当選。連続11回当選。後に日本社会党に所属された。

▶父を語る「子の見た父の肖像」(住谷一彦) [下に一部引用]

昭和二十年の春、旅順にいた私のところにとどく父の便りには、戦いが終わりに近づいていること、 生命を大切にすることがつねに書かれており、私は便りのとどくたびに非国民的な父を持ったかどでなぐられた。

だがそれこそは父の変わらぬ真情であり、この核があったればこそ、敗戦を迎えたとき、 あたかも堰を破った奔流のごとく、平和と民主主義の新生日本の夜明けに向って恒藤恭・滝川幸辰・末川博各先生らとともに日夜めざましい啓蒙活動に邁進できたのではなかろうか。それは子である私たちからみても眼を見張るものがあった。

▶抗議文1969年6月5日/同志社総長 住谷悦治 [下に一部引用]

現在の大学紛争といえども、国家権力の介入によって 根本的解決をみるものではない。国家権力の介入はかえって学内紛争をこじらせ、学問の自由、大学の自治、学生の民主的自治活動をおびやかすとともに、特に私学の独自性、自主性のみならよき伝統を破壊する虞れがある。

依ってわが学園は、ここに大学臨時措置法案に反対の意思を表明し、即刻撤回されるよう強く要求するものである。

京大天皇事件

1951/11/12 Kyoto University Emperor Incident

神様だったあなたの手で我々の先輩は戦場に殺されました。もう絶対に神様になるのは止めて下さい。「わだつみ」の声を叫ばせないで下さい。

京都大学学生一同

「血のメーデー事件」の前年1951年(昭和26)、昭和天皇が京都大学に行幸されたとき、このようなプラカードが学内に立てられたという。学生たちは五か条からなる「公開質問状」を作成し、天皇に渡すことを計画していたが拒否された。

一、もし日本が戦争にまきこまれそうな事態が起るならばかつて終戦の詔書において万世に平和の道を聞く事を宣言された貴方は、個人としてでも拒否するように世界に訴える用意があるでしょうか。

二、貴方は日本に再軍備を強要される様な事態が起った時、憲法に於て武装放棄を宣言した日本国の天皇としてこれを控否するよう呼びかけられる用意があるでしょうか。

三、貴方の行幸を理由として京都では多くの自由の制限が行われ、又準錆のために貧しい市民 に遡るべき数百万円が空費されています。貴方は民衆のためにこれらの不自由と空費を希望されるのでしょうか。

四、貴方が京大に来られて最も必要なことは教授の進講ではなくて大学の研究の実状を知り、 学生の勉学、生活の実態を知ることであると思いますが、その点について学生と会って話し合っていただきたいと思うのですが、不可能でしょうか。

五、広島、長崎の原爆の悲参は、貴方も終戦の詔書で強調されていました。その事は私たちは 全く同意見で、それを世界に徹底させるために原爆展を制作しましたが、その開催が貴方の来学を理由として妨碍されています。貴方はそれを希望されるでしょうか。又私たちはとくに貴方にそれをみていただきたいと思いますが、見ていただけるでしょうか。

[あとがき]

私たちはいまだ日本に於て貴方の持っている影響力が大であることを認めます。それ故にこそ、貴方が民衆支配の道具として使われないで、平和な世界のために、意見をもった個人として努力されることに希望をつなぐものです。

一国の象徴が民衆の幸福について、世界の平和について何らの意見ももたない方であるとすれば、それは日本の悲劇であるといわねばなりません。私達は貴方がこれらの質問によせられる回答に心から期待します。

↑[毎日新聞社「毎日グラフ(1951年12月1日号), Public domain, via Wikimedia Commons]

GHQは、ヒロシマ・ナガサキの惨状をオープンにしなかった。反米感情が高まるのを避けたかったんですね。でもそれは民主主義的なルールではない。情報統制はGHQが批判する大日本帝国下の新聞・ラジオがやっていたことです。同じことをGHQがやる。

それで京都大学の学生たちが「原爆展」を開催した。その展示会はたくさんの京都市民が来場したという。学生たちはそれを天皇にも見ていただきたいと考えた。

当時の父はたぶん、こういう質問状を書いた京都大学の学生たちに強く共感していたと思います。というか、小規模ながらすでに同志社「平和に生きる会」がこれより先に「原爆展」を開催したと、廣瀬方人さんが書いておられます。

そして父の書棚には当然『きけ わだつみのこえ』がありました。

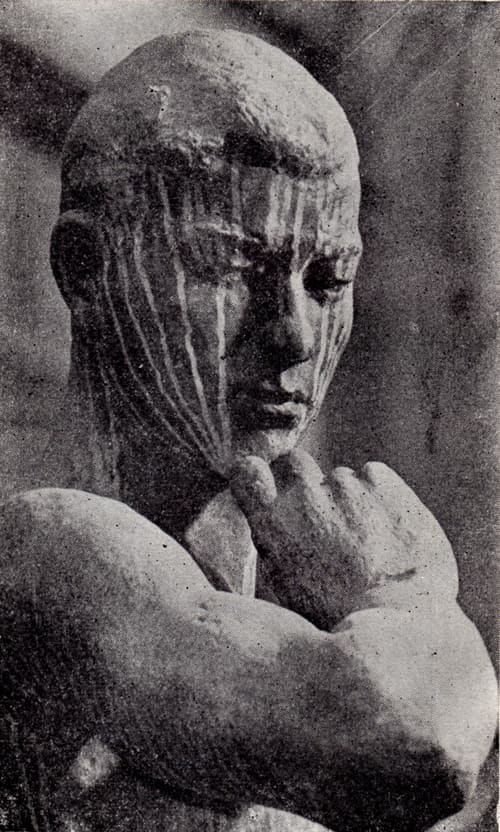

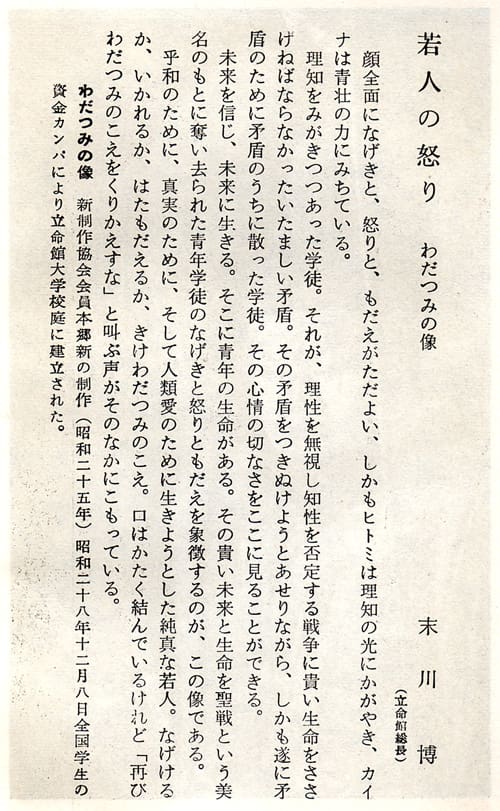

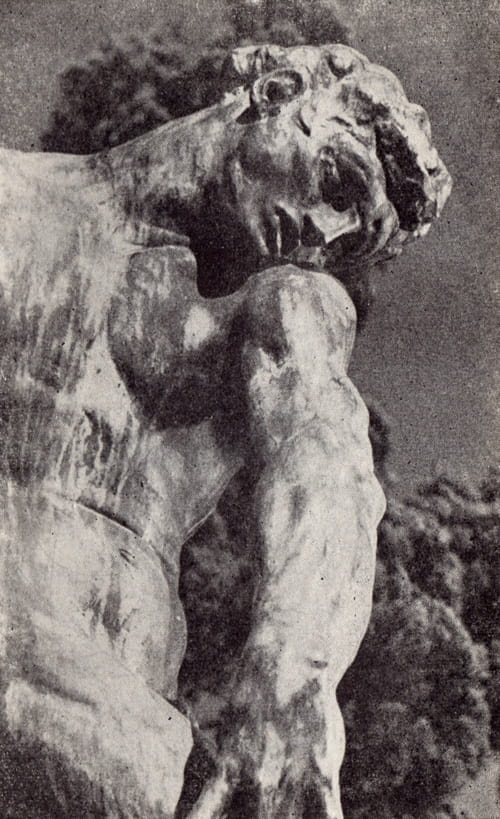

わだつみの像

Statue of Wadatsumi

ロダン(1840-1917)に強い影響を受けた高村光太郎(1883年 - 1956)に師事し、自身もロダンの影響を受けた本郷新(ほんごう しん

1905 - 1980)の代表作『わだつみの像』。朝鮮戦争が勃発した1950年(昭和25)制作。

京都新聞編集局編『京都の仏像』のなかには、仏像ではない『わだつみの像』が入っています。当初東京大学構内に設置される予定でしたが、不穏な時代背景もあって設置は取り消されました。

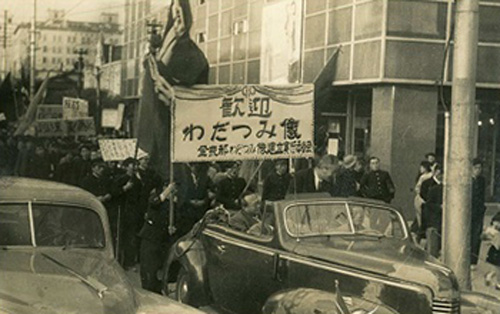

翌年の1951年、立命館大学の末川博総長(1892 - 1977)が「わだつみの像」を引き受ける意思を表明。1953年(昭和28)12月8日、太平洋戦争開戦の記念日に立命館大学での建立除幕式が行われた。

私の父が同志社大学を卒業したのが1953年3月でした。平均点80点の成績だったけれど就職が決まらないまま卒業したという。文字どおり「大学は出たけれど」という状態・・・と父は書いています。

「若人の怒り」と題した立命館総長・末川博先生の一文。

理知をみがきつつあった学徒。それが、理祖を無視し知性を否定する戦争に貴い生命をささげねばならなかったいたましい矛盾。その矛盾をつきぬけようとあせりながら、しかも遂に矛盾のために矛盾のうちに散った学徒。その心情の切なさをここに見ることができる。

未来を信じ、未来に生きる。そこに青年の生命がある。その尊い未来と生命を聖戦という美名のもとに奪い去られた青年学徒のなげきと怒りともだえを象徴するのが、

この像である。

↑1953年11月8日、わだつみ像歓迎・京都市中パレード。オープンカーで立っておられるのが末川総長。©立命館 史資料センター

『現代の対話』(1966)のなかで、当時立命館大学の先生をされていた梅原猛先生と末川総長の対談が収められています。

【梅原】

戦争というものの惨禍というものですか、そいういうものを先生も私も腹の底から体験した。何とか今後の人類というものは、日本人ばかりでなく、戦争だけはしてはいけない。それは絶対譲れん線ではないかと思うのです。

【末川】

僕も、いつもそれが頭にあるのです。それだから立命館の校庭に「わだつみの像」を持ってきたり、いつでも大きな声で戦争反対、平和ということを叫んでおるのです。

思えば学窓から戦場に赴くことは、学業の中絶ではなかったのである。 戦場こそは我ら学徒が全身全霊を打ち込むべき学業の庭であったのだ。 この度の出陣は、我らに当然の務めを果たす機会を与えられたにすぎなかったのである(文部省)。

↑『きけ、わだつみの声 Last Friends』

1995年東映製作の戦後50年記念作品

↑ 「日本戦没学生手記」“きけわだつみのこえ”

↑「日本戦没学生手記」“きけわだつみのこえ”

ロダンの「アダム像」

Adam by Rodin

仏像ではないといえば、京都新聞編集局編「京都の仏像」にはロダンの「アダム像」も登場します。

昭和41年(1966)まで京都市役所前にあったという。現在は京都市美術館蔵となっている。

こちらは2013年11月21日、東京上野の国立西洋美術館の前庭で撮りました。

実はロダンの『考える人』は単体で制作された作品ではなく、ダンテの『神曲・地獄篇』やギリシャ・ローマ神話をモチーフとした壮大な彫刻群『地獄の門

The Gates of Hell』に登場する群像の一体です。このアダムもその群像のなかの一体。『地獄の門』の左に配置されています。

ロダンの『地獄の門』、とてつもなく大きい。高さ5m40cm、幅3m90cm。ロダンの創造力と哲学の集大成です。 門の左にアダム、右にイブが立っています。当日、日暮れまでに次の目的地へ向かいたかったので、群像のひとつひとつは撮れなかった。

高山義三(よしぞう)京都市長(1892 - 1974)が「現代の苦悩」という一文を寄せています。

戦後十年、たくましい精神と肉体を回復した青年たちの清らかな希望と、一方で彼らを取りまき、彼らの希望をぶちこわそうとする不安な世相と・・・・・・

数千万の死者数をだした第2次世界大戦の反省から、人類は世界平和に向け大きく歩みだした・・・・ということにはならなかった。

東西冷戦がグローバル化し、核兵器を中心とするより強力な武器の開発競争が始まった。世界各地で米ソの代理戦争が勃発し、それは今なお続いています。「現代の苦悩」がずっと続いています。

昨年の2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略以降、米国によるウクライナへの軍事支援の総額は約298億ドル(約4兆円)にのぼっています(2023/02/21現在)。

ウクライナのシュミハリ首相は26日までに、平時の国家予算のほぼ全額を軍関連の分野に投入しているとの現状を明らかにした。昨年の赤字幅は約311億ドルに達したと記者団に説明。

資金繰りは支援国に頼っており、大半はEU、G7、米国やIMFを含めた国際金融機関からの援助で賄っているとした(CNN 2023/02/26)。

↑2023/11/01 イスラエル軍はガザ北部の人口密集地ジャバリア難民キャンプを空爆。数10人が死亡。(ウォールストリートジャーナル・ビデオ)

どうして私たちホモ・サピエンス(賢いヒト)は、なぜまだこういうことをやっているのでしょうか? 永久にやり続けるのでしょうか? 100年後も1000年後も10000年後も、賢いヒトはずっとこういうことをやり続けるのでしょうか? きっとやるんでしょうね。ただし地球が持ちません。

地球が住めなくなってほかの星に移住したら、その星でもまたやるのでしょう。100年、1000年、10000年、そしてその星も住めなくなってまたほかの星に移住して、またそこでも

100年、1000年、10000年・・・