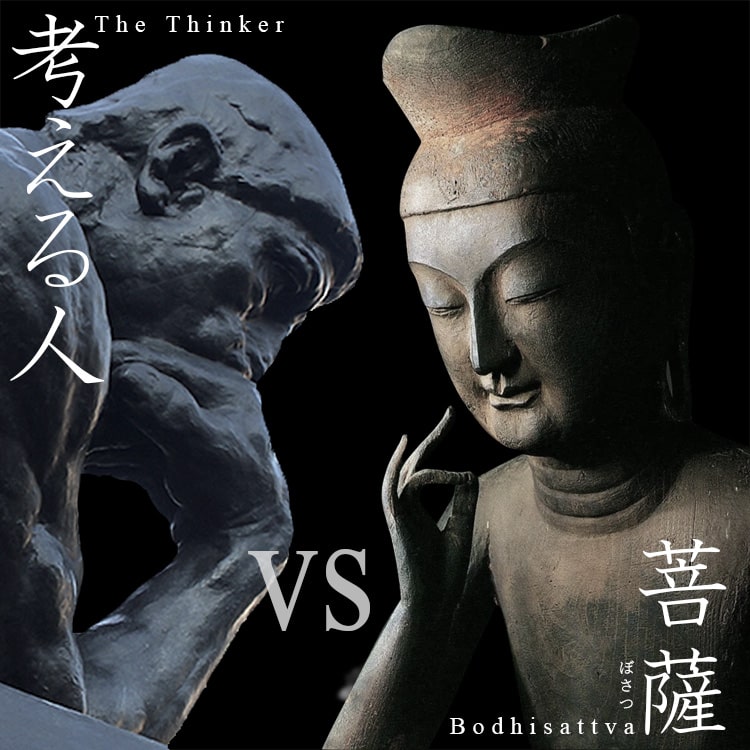

『考える人 vs 菩薩』

The Thinker vs Bodhisattva

第7章

浄瑠璃寺吉祥天立像

Kisshō_Ten in Jyoruri-ji temple

京都府相楽郡加茂町(現木津市)の浄瑠璃寺の吉祥天立像。1212年(鎌倉時代初期)に作られたという。吉祥天はヒンドゥ教の女神である「ラクシュミー

Lakshmi」が仏教に取り入れられたものです。ラクシュミー女神と同じく、美と富と豊穣と幸運の女神。 私は20代の前半に実物を見ることができました。

この吉祥天立像はネット上に美しいお姿がいくつもアップされています。上の写真はそのひとつ。これは絵葉書かな。著作権不明です。

左手に「摩尼」(まに)を持っています。「摩尼」はサンスクリットの「マニ Mani」の音写。チベット仏教で大切にされてきたマントラ「オーム・マニ・パドメ・フーム」のマニです。

宝石を意味します。それは破壊できない永遠なるものです。その究極の宝を内側に見つけるためのマントラ・・・

パドメはパドマの語尾変化で、パドマは蓮の花を意味します。それは命があるので傷つきやすく移ろいやすい。 それゆえに成長し開花することもできる。内なる開花のためのマントラ。

現代インドのラクシュミー像の多くは蓮の花の上に座り、手にも蓮の花を持つ姿で描かれます。

↑国宝・薬師寺吉祥天像。[Yakushi-ji, Public domain, via Wikimedia Commons] 771年頃(奈良時代末)に製作されたものと推定されている。

やはり左手に摩尼を持っておられる。こういうお姿を拝見すると、まさかその正体がラクシュミー女神だなんて思いもよりません。

↑12~13世紀、南インドで制作されたラクシュミー像。[Daderot, Public domain, via Wikimedia Commons]

浄瑠璃寺の吉祥天立像と同時代に制作された。 おっぱいが大きい。かといってセクシーな感じは受けない。女神様として拝みたい。なんかご利益がありそうな感じがする。

乳房が少し変色しているように見えるのは、乳の出が良くなるとか、子宝が授かるみたいなご利益を求めて人が触れた、そのせいかなと想像してしまいます。

↑インドに旅したとき、たびたびこういう神様ポスターを見かけ、面白いのでたくさん買った。私が想うラクシュミー様はこのお姿です。 現代インドのふつうの国民がイメージするラクシュミー様はこのイメージだと思います。

でも日本のラクシュミーである吉祥天が摩尼をひとつ持って、そそとしているお姿なのに、現代インドのラクシュミーは金貨をざくざく出す。現世ご利益的というか、ポップというか親しみやすいというか、明るいというか、けれどやや神聖さに欠ける感じはします。

そうそう思い出した。大阪の「えべっさん」の「商売繁盛でササ持ってこい」みたいじゃないですか。私も大阪でデザインの仕事をしていた時代、そのササを買ったことがあります。

1月に今宮戎神社(いまみやえびす)に行ったときのことがよみがえってきます。にぎやかでたいへんな人ごみだった。初めてインドに行ったときから、大阪とインドは似ているなーとは思っていた。

ある晩、そんなことを思いながら眠った。すると夜にふっと目がさめて、マニとマネーがつながっている、そんなことがふっと浮かんだ。

インドの言葉とヨーロッパの言葉は、同じ語族で語源が同じであることが多い。マニとマネーは同語源かも知れない。朝に調べてみたら、どうやら違うらしい。古代ローマの女神モネータがマネーの語源だという。

でもやはり女神ではある。 モネータは女神ユーノー(ジュノー/ユノ)の愛称、別名、添え名であり、女神ユーノー・モネータとも呼ばれる。 そのルーツはギリシャ神話の最高位の女神ヘーラーだった。で、女神ヘーラー(ヘラ/ヘレ)のお姿は↓

↑[Louvre Museum, Public domain, via Wikimedia Commons ]

左手に器のようなものをお持ちです。

ギリシャ神話は、神々や英雄や事象を様々な動物(鹿、馬、牛、ブタ、ライオン、ヤギ、犬、キツネ、オオカミ、猫、ワシ、フクロウ、白鳥、クジャク、ヘビ、蝶、サメ、クジラ等)

で象徴します。

それが星座、アストロロジーにもつながっていきます。女神ヘレンを象徴する聖なる動物はクジャクと牛とカッコウだという。

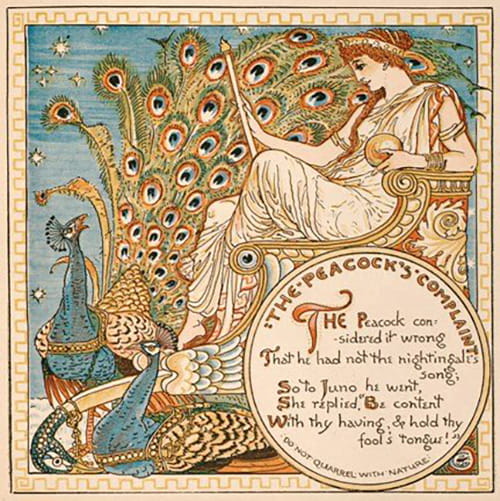

↑ラファエロ前派のウォルター・クレイン(1845 - 1915)が、クジャクを強調して描いたイラスト(1887)、女神ユーノー。左手に球体をお持ちですが、摩尼のようなものではないのかと想像します。そういえば女神ラクシュミーとクジャクの組みあわせ、いくつか心あたりがあります。

↑左手に薔薇、右手でクジャクを抱く女神ラクシュミ 。[Brooklyn Museum,Public domain] 19世紀後半 ~20世紀初頭、インド・カルカッタで制作。 寸法40.6 x 27.9 cm。

オッパイの位置が上すぎると思うけど、そんなことノープロブレム。それを言ったら、目や眉毛が大きすぎるとか、薔薇の描き方が雑とか、いろいろイチャモンつけられるけれど、「写実表現」をめざしてないだけなんです。

官能的ではない

It's not sensual

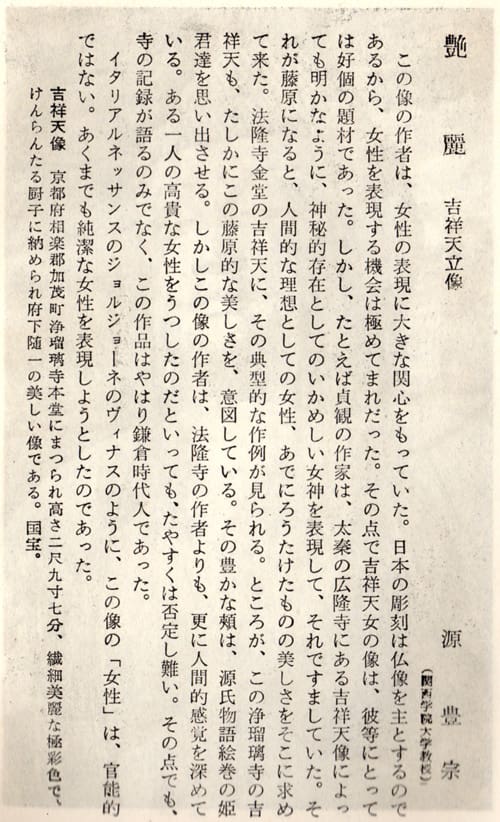

関西学院大学教授で日本美術史の大家、源豊宗(みなもととよむね 1895 - 2001)先生は「艶麗(えんれい)」と題した一文を書いておられます。この文章の最後のところに

「イタリアルネッサンスのジョルジョーネのヴィーナスのように、この像の女性は、官能的ではない。あくまでも純潔な女性を表現しようとしたのであった」

とあるのは、どう解釈したらいいのでしょうか? 浄瑠璃寺吉祥天像が官能的ではないとおっしゃりたいなら、「艶麗」というタイトルは怪しい。めったに使われない「艶麗」という難しい漢語を持ってくる意図は何でしょう?

「艶」という字、豊+色は、ビューティフルにセクシーが混じっていると思います。「妖艶」といってしまうと、そこにエロティックが混ざる。

「妖艶」ではない、けれど「美麗」でもない。そのあたりの微妙なニュアンスを「艶麗」と表現されたのでしょうか?

浄瑠璃寺の吉祥天立像が「官能的ではない」というのは誰でもわかりますが、ジョルジョーネのヴィーナスが「官能的ではない」というのは、かなり無理があるでしょうね。なぜって、ジョルジョーネのヴィーナスはこれです↓

眠れるヴィーナス

Sleeping Venus by Giorgione

↑女性の豊満な裸体が横たわっている。西洋絵画史初の横たわる裸婦であるという。 ジョルジョーネ(1477 - 1510)のヴィーナスは「眠れるヴィーナス」と呼ばれ、「近代美術の出発点」といわれる。西洋美術史上、極めて重要な作品です。

[Tizian, Public domain, via Wikimedia Commons]

柔らかな肌、右の二の腕から脇、乳房、性器を隠す左手、右足と左足の交差、流れるような曲線・・・

これって、やっぱりかなりセクシーなお姿ではないでしょうか?

官能的な肉体美を描いているのであって、女神の霊性や純潔を描いているのではないと思います。霊性や純潔を強調するなら、よりによりによって素っ裸で横たわるこんなポーズを選ぶ必要があるでしょうか?

吉祥天像の作者は絶対にこんなポ-ズ、考えつきもしなかったと思います。最高に美しい衣装をまとい、最高に美しい装粧品を身につけ、左手は摩尼をのせている。

何を表現したいか、何を実現したいかということが、吉祥天像とジョルジョーネのヴィーナスでは全然違う。

ジョルジョーネのヴィーナスはいっさいがっさい何も身に着けず、素っ裸で横たわる。そして左手は陰部を隠す。そうすることで逆に、視点が陰部に集まる。この絵の構図全体が、陰部に焦点が集まるように意図されていると思います。

ジョルジョーネのヴィーナスと浄瑠璃寺の吉祥天立像を結びつけるのは、意外性があって面白いと思うけれど、このヴィーナスが「官能的ではない」というご発言には納得いきません。

ウルヴィーノのヴィーナス

Venus by Tiziano

↑30代半ばで夭折したジョルジョーネ(1477 - 1510)の未完の「眠れるヴィーナス」を加筆し完成させたのが、イタリアルネサンスの巨匠ティツィアーノ(1490

- 1576)。ジョルジョーネのヴィーナスの影響を受けて描いたのがこれ。1538年完成。[Titian, Public domain, via

Wikimedia Commons]

イタリアのウルビーノ公爵グイドバルド2世・デッラ・ローヴェレ(1514 - 1574)の依頼によって描かれたという。ウルヴィーノ公国にあるので「ウルヴィーノのヴィーナス」と呼ばれる。

ウルヴィーノ公国は1443年から1631年までイタリア・マルケ州北部に存在した国家で、現在はウルヴィーノ県として名前を残している。

「ウルヴィーノのヴィーナス」も、美しいご婦人のセクシーなお姿です。ジョルジョーネのヴィーナスは、広々とした野外風景のなかで裸で横たわる、その設定が超現実的ですが、こちらは室内、しかもベッドに横たわっているので、より現実的というか生身の女性を感じます。

吉祥天やラクシュミー女神が裸になって、ベッドに横たわって色っぽい眼でこちらを見て、片手で陰部を隠しているなんて、ありえません。ぜんぜん比較にならない。めざしているものが違う。何を表現しようとしているか、それが全然違う。

ジョルジョーネもティツィアーノも女性の裸の美しさ+セクシーを表現したい、だから横たわるポーズを描いたのだと思います。左手で陰部を隠すことでエロティシズムが加わる。そしてやはり陰部に焦点が集まるように画面構成していると思います。

私は受験勉強に集中しなくてはいけない時期に、ニーチェやランボーやボードレールやポーや『京都の仏像』を読んで現実逃避していたにもかかわらず芸大入試に合格しました。

で、2回生のとき1年間、ヌードを描くクラスに在籍しました。午前中はプレハブ校舎で学科の勉強、午後は毎日ヌードを描いた。そのときヌードモデルの若い女性は、必ず立ち姿であるか座っているかでした。横になるポーズは一度もなかった。

先生方は、男子学生が鼻血を流さないように配慮されたのかも知れない。今あらためてジョルジョーネのヴィーナスやウルヴィーノのヴィーナスを見てそう思います。

立ち姿より横たわる姿の方が、セクシーというかエロティックに見える。エロいということです。

ジョルジョーネのヴィーナスは眼を閉じていますが、ティツィアーノのヴィーナスはこちらを見ています。この色っぽい視線、唇、乳首・・・・・彼女は女神なんかじゃない。生身の綺麗なご婦人です。

こういう写実的な裸体や顔の表現に関して、ルネサンス以降の西洋画は圧倒的に優れています。血の通った柔らかな肌を描く。生き生きとした表情、内面まで感じさせる微妙な表情を描く。

ジョルジョーネのヴィーナスもティツィアーノのヴィーナスも官能性を表現しながら、エロティックになりすぎない。官能的でありながら「高貴でもあり、神秘的でもある」と評価するかたもあります。

一方、『トム・ソーヤーの冒険』の作者マーク・トウェインのように「全世界に存在する絵画の中で、最も下品で下劣でわいせつな絵画である」と評するかたもあります。いろんな見方があっていいんですが・・・

ローマ・カトリックの本拠地イタリアの、教皇のお膝元でこういう生々しい裸体画が次々と生まれていく。もともと古代ギリシャ・ローマ美術は裸体芸術の宝庫だった。

神や天使や聖人やイエスやマリアばかり描いた中世の千年紀が過ぎ去ると、「イエスの復活」ならぬ「ヌードの復活」が始まった。ルネサンスは、禁じられていたヌード、抑圧されていたヌードの復興でもあった。

その復興があったから、極東日本の芸術大学に裸体画を学ぶクラスがあったわけです(今でもあるのかどうかは知りませんが)。裸体画は西洋絵画の大きな柱です。裸体画のない西洋美術史なんて考えられません。

とはいえ、その多くは女性のヌードです。それを欲しがるのは男性であり、その作品が高価なものであるなら、それを入手できるのはごく一部の支配者、権力者、裕福な商人だった。彼らの配偶者はこういう作品のことを、内心どう思っていたのでしょう。

ウルヴィーノ公爵グイドバルド2世

Guidobaldo II della Rovere

こちらがティツィアーノのヴィーナスを入手したウルヴィーノ公爵グイドバルド2世・デッラ・ローヴェレ(1514 - 1574)。細長い繊細な指。[Bronzino,

Public domain, via Wikimedia Commons]

画学生時代、私も「細くて繊細な芸術家らしい指」と言われて、少しは自慢だった。田舎に暮らして土いじりをするようになってから指がごつごつして太くなった。おかげでずいぶん丈夫になったけれど。

ヨロイ姿ですが、こんな繊細な指だと、きっと武芸に向いていないに違いない。最高の画家の、最高の裸体画を求めた感性と財力の持ち主でもあった。

ところでこの方の股間に何やら大きなふくらみが描かれているのがわかりますか? 犬の右目付近です。

ルネサンス期の王侯・貴族の肖像画にしばしば描かれています。もともとは〇〇をブラブラさせないための実用的なものだったのかも知れませんが、当時はこれがかっこ良かった。流行だった。

今、こんなふくらみをつけて電車に乗ったりパーティに参加したら、「キモい」とか「キショイ」とか言われるでしょう。が、この時代の身分の高い男性が大真面目にこんなモッコリを付けていた。

コッドピース

Codpiece

このお方、イタリアの将軍・貴族、サン・セコンド伯爵ピエル・マリア・ロッシ(1504–1547)も、高価な織物を背景にして、ちょっと気取った感じでポーズされていますが、

股間にはモッコリがあります。[Parmigianino, Public domain, via Wikimedia Commons]

モッコリじゃなくて、「コッドピース Codpiece」という、ちゃんとした名前がある。Codは「睾丸」。イタリアの画家パルミジャニーノ(1503

- 1540)が描く。1535年から1539年頃の制作。

ドイツの画家ハンス・ホルバインが1537年頃に描いたイングランド王・ヘンリー8世(Henry VIII 1491 - 1547)。 王様も流行のコッドピースを付けておられます。[After

Hans Holbein the Younger, Public domain, via Wikimedia Commons]

話は変わりますが、聖書を読んだことがない、キリスト教徒でもない、けれど結婚式は教会で挙げたい。そういうのはプロテスタントの教会は受けいれてくれますが、カトリック教会では無理だと思います。

それとカトリックの場合、原則的に離婚できないという。離婚する場合は厳しい教会審査があって手続きも煩雑だという。結婚に神を介在させたのなら、離婚にも神の介在が必要になるというのは論理的といえば論理的。離婚に神が関係ないなら、結婚にも神は関係ないと考えておくべきではある。

で、結婚も離婚も神とは関係あるけど、何で教会が仕切るの?と考えるなら、カトリックをやめるしかありません。

ヘンリー8世は世継ぎとなる王子が生まれないために、王妃キャサリンに愛想をつかし、離婚・再婚の承認をローマカトリック教会に求めた。

その離婚・再婚を認めない教皇クレメンス7世と対立した王は、「イングランド国教会」を設立し、国王たるヘンリー8世自らが首長となった。1538年、ヘンリーは次の教皇パウルス3世により破門された。ちなみに2022年9月8日からは、チャールズ3世国王がイングランド国教会の首長の地位にあります。

ヘンリー8世はイングランド王室史上最高のインテリであるとされ、学問芸術を愛し、音楽を作曲し演奏し、詩も書いた。スポーツや狩猟にも秀でた「ルネサンス王」だった。そしてヘンリー8世(1491

- 1547)はザビエル(1506 - 1552)と同時代人だった。

↑ヘンリー8世作詞作曲“Pastime With Good Company”。この曲、全ヨーロッパ全土で人気があったという。

↑ヘンリー8世は6回結婚し、ふたりの妻を処刑した。

11歳の花嫁

11 year old bride = Giulia da Varano

こちらがウルビーノ公爵夫人ジューリア・ダ・ヴァラーノ姫(1523 – 1547)。ティツィアーノ作。[Titian, Public domain,

via Wikimedia Commons] 1534年、公爵と結婚したとき彼女は11歳だった。ウルヴィーノ公は20歳。

本人の意志とは関係ない「政略結婚」です。みんなが自由に恋愛して、自由に結婚し、自由に離婚できるようになったのは、長い歴史のなかではごく最近の話です。とはいえ現代だって、様々なしばりが消えてしまったわけはありません。

ジューリアが15歳のとき、「ウルヴィーノのヴィーナス」がやって来ました。ふたりの間の最初の子は生後間もなく死亡し、次いで娘が生まれた。そのあと、ジューリアは23歳で夭折。娘も27歳で亡くなり、ジューリアの家系は娘の死とともに断絶したという。

貴族の家に生まれると、生まれたときから素敵な衣装をまとい、美味しい食べ物や素晴らしい音楽や絵画に囲まれて贅沢に暮らすことができるけれど、4歳ぐらいで婚約させられたり、11歳でも結婚しなくてはならない。嫌な相手でも。お爺さんのような歳の相手でも。そして何としてもお世継ぎを出産しなくてはならない。

ヴィーナス高級娼婦説

The model of venus = High-class prostitute?

ウルヴィーノのヴィーナスは妻ジューリアの「性教育」のための絵だったとする説がある。このヴィーナスの左手は股間を隠しているのではなく、股間を愛撫しているという。つまりマスターベーションしているという超ヤバイ説があります。米国の女性の美術史家、ローナ・ゴーフェン氏(1944

- 2004)の説です。

あるいは若きウルヴィーノ公をその気にさせるためのものだったかも知れない。ポルノグラフィーやアダルトビデオのない時代ですから。ジューリアはお姫様育ちで気位が高くて、あまり色気はなかったかも知れません。その点、ウルヴィーノのヴィーナスはやけに色っぽい。それもそのはず、このヴィーナスのモデル=高級娼婦説がある。

ルネサンス期のローマやベネチアの女性人口の20%が娼婦だったという学説もあります。政略結婚する時代だったので要職を得るために、貴族の子弟たちは独身を保っていた、そのために娼婦が必要であったという。同時代、日本の京の都も遊女の数がものすごく多かったらしいけど。

下流層向けの娼婦と上流階級の相手をする高級娼婦のふたつの階級があった。高級娼婦は贅沢で華やかな暮らしができたという。

↑16世紀ベネチアを舞台に、美貌と知性を持つ実在の 高級娼婦ベロニカ・フランコ

の半生と恋の行方を描いたアメリカ映画「Dangerous Beauty」。1998年公開。

世紀の名画のモデルが誰であるかは、まだ論争の最中で結論は出ていないそうですが、ティツィアーノ作の下の女性と似ていると思いませんか?

髪を編んだところ、髪の分け目、耳の感じ等、よく似ています。「ウルビーノのヴィーナス」より愛らしい印象ですが。全体像が下の画像です。

↑「毛皮を着た若い女性」と呼ばれるティツィアーノ作(1535-1537頃)。[Titian, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia

Commons]

右の乳首を見せるこのポーズ、公爵夫人にはできないと思います。右手が衣装に手をやっていますが、その手が動くと左の乳房も見せてくれるのかも知れません。けれど下品な印象は受けない。

非常に愛らしい女性だったんでしょう。ティツィアーノも強く魅せられていると思います。情熱的に描いている。

「ヴィーナス」だとか「妖精」だとか、もっともらしいラベリングがない。ただ魅力的なひとを魅力的に描いている。脱宗教画を実現している。完全に中世絵画を脱している。

意味ありげな背景を省き、一人の女性の美しさのみ描く。そういう意味で近代的現代的な絵だと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452 - 1519)の肖像画につながる近代性です。ダ・ヴィンチはティツィアーノ(1490

- 1576)より1世代上の画家だった。

こちらも同じモデル。「羽毛帽子の女性」と呼ばれるティツィアーノ作(1536頃)。[Titian, Public domain, via Wikimedia

Commons]

「ラ・ベッラ La Bella」(美女)と呼ばれるティツィアーノ作(1536頃)。[Titian, Public domain, via Wikimedia

Commons]

するとどうやらこの方も同人物であるようです。アイルランド出身の歴史家・美術史家イアン・G・ケネディ氏も、この絵の女性とウルヴィーノのヴィーナスが同一人物であるとする説です。

二人が同人物だとすると、ティツィアーノは彼女の盛装の姿と裸の姿、両方を描いたことになります。モデルが公爵夫人であるなら、ものすごいスキャンダルでしょう。でもヴィーナスの正体が高級娼婦だったとしたら・・・それはそれで、ものすごくアブナイ話ではないでしょうか?

ティツィアーノは娼婦をヴィーナスに仕立てたことになる。ジョルジョーネの「眠れるヴィーナス」を完成させたティツィアーノは、眠って眼を閉じているヴィーナスではなく、生き生きとした眼でこちらを見るこの現実の裸の女性こそが素敵な女神なんだよ、というような姿を描いた。

ゴッホが娼婦シーンを「偉大なレディ」と書いて聖母マリアと重ね合わせたのと同じ心情がティツィアーノにもあったかも知れない。

衣装をまとった姿だとヴィーナスとするには無理がある。衣装は地位や階級や収入や職業といった社会性、世俗性、地上性を表現してしまう。現実感が生まれてしまう。だから衣装をまとうとヴィーナスとはいえない。

ティティアーノは宮廷画家として、衣装によってアイデンティティを示す多くの肖像画を描いた。ギリシャ神話やキリスト教を題材にした絵もたくさん描いた。

彼は思ったかも知れない。みんなが想像するような神話的宗教的なヴィーナスなんてこの世にいない。娼婦が衣装を脱いだらヴィーナスなんだよ。空想のヴィーナスではない生身のヴィーナスを描きたい。

高齢の花嫁

Elderly bride = Vittoria Farnese

ウルヴィーノ公は、妻ジューリア・ダ・ヴァラーノが早くして亡くなった翌年の1548年、ヴィットーリア・ファルネーゼ姫(1519 - 1602)↑と再婚。イタリアの宮廷画家ジャコモ・ヴィギ(1510

- 1570)が1566年制作。47歳のお姿。[Giacomo Vighi, Public domain, via Wikimedia Commons]

顔と手しか肌の露出が無い。知的で気位が高い印象です。口元もきりっとしている。髪もベールで隠し、喪服のような装い。 いくらでも華やかな衣装があったでしょうが・・・。彼女が聖書を重視していた、ということと関係があるのでしょうか?

右手でつかんでいる小さな肖像に秘密が隠されているのかも。

結婚したときヴィットーリアは30歳で初婚だった。いろいろ政略結婚の話が浮上したけれど実らなかったからで、当時の未婚の貴婦人としては高齢になっていた。ウルヴィーノ公は最初は11歳の少女と結婚し、2度目は30歳の姫と結婚することになった。以下、ヴィットーリア姫との結婚話が浮上したお相手。

アレッサンドロ・デ・メディチ、フィレンツェ公爵、ヴァンドーム公爵、ロレーヌ公爵、クロード・ド・ロレーヌ、デュク・ドーマーレ、フランス国王フランソワ1世の次男であるオルレアン公シャルル・ド・ヴァロワ=アングレーム、ピメンテル、ドゥケ・デ・ベナベンテ、アルフォンソ・ダヴァロス、マルケーゼ・ディ・ペスカーラ、マルケーゼ・デル・ヴァスト、ファブリツィオとヴェスパシアノ・コロンナ、ジャコモ・アッピアーニ・ディ・ピオンビーノ、ヴェスパシアノ・ゴンザガ・オブ・サッビオネタ王子、チャールズ

3 世、サヴォイア公、エマヌエル・フィリベルト・オブ・サヴォイア、ポーランド王ジギスムント2世アウグストゥス。

ヴィットーリア・ファルネーゼの祖父、アレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿は第220代ローマ教皇に選出されパウルス3世を名のった。パウルス3世の在位期間は1534年から1549年だったら、結婚するとき祖父はまだ教皇の座にあった。

あまたの貴族が教皇の孫娘との政略結婚を望んだ。当時の教皇はローマ・カトリック教会の最高位であるだけでなく、強力な政治的権力者、世俗の権力者でもあった。

教皇パウルス3世

Pope Paulus III

ティツィアーノが1543年に描いた第220代ローマ教皇パウルス3世(1468 - 1549)。教皇の在位期間は1534年~1549年。[Titian, Public domain, via Wikimedia Commons]

ティツィアーノは、高級娼婦のヌードも聖母マリアも教皇も王様や貴族たちも描いた。描くことで人物を見つめた。写実的な表現の奥に、モデルの内面が微妙ににじみでてくる。

イグナチオ・デ・ロヨラやフランシスコ・ザビエルたちが男子修道会である「イエズス会」を結成したのが1534年。

パウルス3世の息子がレイプ事件「ファノのレイプ」を起こした(次の記事で触れます)のが1537年。

ティツィアーノが「ウルヴィーノのヴィーナス」を完成させたのが1538年。

ほぼ同時期の話です。まったく相反するヴィーナスとザビエルと「ファノのレイプ」が歴史の舞台に登場するのが同時期だった。

離婚・再婚の教会認可が下りず、イングランド国教会を設立したイングランド王ヘンリー8世を、パウルス3世が破門したのも1538年だった。

パウルス3世が「イエズス会」創設の認可を授けたのが1540年(下)。

パウルス3世の前にひざまずいているのがイエズス会の創立者であり初代総長のイグナチオ・デ・ロヨラ。 ザビエルはロヨラの盟友でした。[Unidentified

painter, Public domain, via Wikimedia Commons]

「ルネサンス教皇」のひとりとされるパウルス3世はミケランジェロを高く評価し、システィーナ礼拝堂の「最後の審判」を描かせた。天才中の天才が5年の歳月をかけた渾身の大作が完成したのが1541年。

高級娼婦がモデルだったかも知れない「ウルヴィーノのヴィーナス」を所有したウルヴィーノ公爵グイドバルド2世・デッラ・ローヴェレ(1514 - 1574)が、パウルス3世の孫娘ヴィットーリア・ファルネーゼと再婚したのが1548年。「ウルヴィーノのヴィーナス」の所有者はローマ教皇の義理の孫になった。

極めて厳格で禁欲主義的なロヨラやザビエルたちイエズス会の修道士たちが、もし「ウルヴィーノのヴィーナス」を見たら、こう主張したかも知れません。「この絵は悪魔が描かせたに違いない。悪魔が人を誘惑し堕落させるための危険な絵だ。即刻焼却しなさい」。

ティツィアーノは、ザビエルたちが猛烈に非難するであろう絵をたくさん描いています。ザビエルたちは本当に色っぽい裸体画の存在を知らなかったのでしょうか? ルネサンス期の才能のある画家たちが競うように裸体画を量産していたけれど。

この時代、マルティン・ルター(1483 - 1546)のキリスト教改革運動が広まり、パウルス3世はその問題に取り組むために、高校世界史の教科書にも載っていた「トリエント公会議」(

1545)を招集したことで有名。

トリエント公会議のこと、覚えていますか? 試験が終わったら忘れますよね。青春のかけがえのない貴重な時間を、あんな無意味な授業と試験のために浪費しなくてはならないなんて・・・・・

教皇のろくでなしの息子

Pope's bastard son = Pier Luigi Farnese

ヴィットーリア・ファルネーゼ姫の父親ピエール・ルイジ・ファルネーゼ(1503 - 1547)。 ティツィアーノ作。アレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿

(教皇パウルス3世となる前)の非嫡出子だった。[Titian, Public domain, via Wikimedia Commons]

兵士となったピエールは勇気と大胆さを持ち、強くて大胆である一方で、非常に残忍で冷酷な人間として知られ、同性愛者・男色家であることも知られている。

1537年、「ファノのレイプ Oltraggio di Fano」として知られるようになったスキャンダルが起こる。 ピエールが軍隊と一緒に行進しているときに、20代前半の若き司教であるコジモ・ゲリをレイプし、ゲリは暴挙の屈辱に耐えられず、数週間後に亡くなった。

父親である教皇パウルス3世の在職中の事件であり、「教皇のろくでなしの息子」と評された。が、ピエールは教皇の息子であるという理由で罪を逃れ、諸州をレイプしてまわった。好きなだけ多くの若者をレイプしたという。

教皇パウルス3世は、そのような息子を初代パルマ公(パルム公国の君主)に任命した。キリスト教は血縁主義ではないと思っていたら、教皇が親族を優遇していた。

そういうのを「ネポティズム Nepotism」といって、政治の世界によくあります。最近も岸田総理の息子さんのことが話題になりました。縁故主義と訳されます。パウルス3世はネポティズム教皇として知られています。

ピエール・ルイジ・ファルネーゼは、娘のヴィットーリア・ファルネーゼがウルヴィーノ公と結婚する前年の1547年、貴族ら数名に刺され、窓から投げ落とされて死んだ(暗殺)。

夫の暴力に耐える妃

Suffer from husband's violence

ヴィットーリア・ファルネーゼの母親、ジェローラマ・オルシーニ(1504–1569) 。

作者不明。16歳でピエール・ルイジ・ファルネーゼと結婚。[Unidentified painter, Public domain, via Wikimedia Commons]

政略結婚だから愛のない結婚であることは仕方がないにしても、凶暴な夫の暴力に苦しみながらも「非凡な気高さ」を持って暮らしていたらしい。同時代の人々の証言によると、彼女は意志の強い知的な女性だったという。

彼女の夫の同性愛行為に関連したスキャンダルは、彼女を特に傷つけなかったとされていますが、そんなわけはないと想像します。ひょっとしたらそういう苦しみが彼女をキリスト教信仰に向かわせ、精神の安定を保っていたのかも知れません。

ウルヴィーノ公と息子

Duke of Urbino and his son

ヴィットーリア・ファルネーゼ妃(1519 - 1602)は9人の子供を産んだけれど、そのうち 3人だけが幼児期を生き延びた。[Titian,

Public domain, via Wikimedia Commons]

この絵は「ウルヴィーノのヴィーナス」を所有したウルヴィーノ公爵グイドバルド2世・デッラ・ローヴェレ(1514 - 1574)と世継ぎとなるフランチェスコ・マリア2世・デッラ・ローヴェレ(左の子供)が描かれています。ティツィアーノの作。この子が大人になった姿が下。

最後のウルヴィーノ公

The last Duke of Urbino

ウルビーノ公フランチェスコ・マリア2世・デッラ・ローヴェレ (1549 – 1631) は最後のウルビーノ公。[Federico Barocci,

CC BY 3.0 , da Wikimedia Commons]

彼は16歳から19歳にかけて、スペイン最盛期の王フェリペ 2世(1527 - 1598)の宮廷で育てられた。そのとき彼はスペイン人の素敵な女の子に出会い、彼女と結婚したいと思った。けれど父親のウルヴィーノ公爵グイドバルド2世は許さなかった。

1570年、フランチェスコ・マリアが20歳のときエルコレ2世デステの娘、35歳のルクレツィア・デステと結婚。数年後、父親が亡くなって、このフランチェスコ・マリア2世がウルビーノ公となり「ウルヴィーノのヴィーナス」を受け継いだ。

妃の不倫

Adultery of the princess

ルクレツィア・デステ妃(1535 – 1598)。フェデリコ・ツッカリ(Federico Zuccari 1542年/1543頃 - 1609)の作。[

Federico Zuccaro,Public domain,da Wikimedia Commons]

ルクレツィアは長い間未婚のままだった。35歳のとき、20歳の新しいウルヴィーノ公、フランチェスコ・ マリア2世と結婚することになった。一族の利益のためだけの政略結婚だった。

実はルクレツィアは近衛公爵の隊長であるエルコレ・コントラーリ伯爵と男女関係にあり、その関係は結婚後も続いた。そのごルイジ・モンテクッコリ伯爵と新たな恋愛関係におちた。ルクレツィアはウルビーノ公爵夫人になったものの、若い夫との関係はうまくいかなかった。

結婚後8年過ぎても子供ができなかった。ルクレツィアは夫ウルヴィーノ公爵から梅毒をうつされていた。にもかかわらず、子供ができないのは彼女の老齢のせいだとウルヴィーノ公は主張した。

結局ウルビーノ公爵夫妻は別居することになったが離婚はしなかった、のかできなかったのか、形式上の婚姻関係を維持した。ルクレツィアの死後、ウルヴィーノ公は再婚し、数年後ようやく念願の世継ぎを授かった。

14歳の花嫁、50歳の花婿

14 year old bride, 50 year old groom

↑50歳のウルヴィーノ公フランチェスコ・マリア2世が再婚したのは従妹のリヴィア・デッラ・ローヴェレ(Livia della Rovere 1585

- 1641)。画家不明。そのとき姫は14歳だった。 [Filangieri Civic Museum,Public domain,da Wikimedia

Commons]

好き合うどおしなら36歳の歳の差なんて関係ないかも知れない。けれどデッラ・ローヴェレ家を断絶から救い、ウルビーノ公国の独立を守る、そのためだけの無理やり結婚。

立派な宮殿で、たくさんの宝石や豪華な衣装や巨匠の絵画に囲まれて暮らすことができたら、さぞかし幸せなことだろう・・・・・ということはないんです。愛情のない関係性では、どれだけ豊かな暮らしをさせてもらっても、それだけでは幸せになれないものらしい。

ウルヴィーノ公はなぜかこの10代の若妻に優しさや愛情を示さなかったという。リヴィア姫もまた36歳年上の夫に惹かれなかった。けれど、どうしても男の子の出産が必要であり、おそらく姫にはそうとうなストレスがあった。

江戸幕府が成立した1603年の翌々年1605年、リヴィア姫が19歳のとき、待望の男の子を出産↓

毒殺?18歳で死亡した王子

Poisoning? The prince who died at the age of 18

待望の世継、フェデリコ・ウバルド・デッラ・ローヴェレ(Federico Ubaldo della Rovere 1605 - 1623)。 1605年に描かれる。[Alessandro

Vitali, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons]

右手に鉄砲を握るフェデリコ少年。1621年、16歳でウルヴィーノ公国を継承し、ウルヴィーノ公爵の称号を授かる。[Unidentified painter,

Public domain, via Wikimedia Commons]

幼いときに婚約してあったように、16歳でトスカーナ大公フェルディナンド1世デ・メディチの娘クラウディア・デ・メディチと結婚した。彼女は17歳だった。翌1622年、クラウディアは娘ヴィットリア・デッラ・ローヴェレを出産。

そして翌1623年、18歳のウルヴィーノ公は突然亡くなった。毒物を盛られた可能性が高いが、検視の結果、てんかん発作で死亡とされた。老いたる父親フランチェスコ・マリア2世が公爵の地位に復帰した。

19歳の未亡人

19 year old widow

16歳でウルヴィーノ公爵になったフェデリコ・ウバルド少年の結婚相手クラウディア・デ・メディチ Claudia de'Medici (1604

- 1648)。王子より1歳年上の姫は19歳で未亡人となった。 [Justus Sustermans , Public domain, via

Wikimedia Commons]

夫の早すぎる死の後、1626年にクラウディアはオーストリア大公レオポルド5世と結婚し、オーストリア大公妃となり、また新たな宮廷物語が紡ぎだされる。

姫の運命

Fate of the princess

公国の命運をかけた妊娠だったけれど、16歳の若い王と17歳の妃の間にうまれたのは女の子だった。[Justus Sustermans, Public domain, via Wikimedia Commons]

↑ヴィットーリア・デッラ・ローヴェレ姫(Vittoria Della Rovere 1622 - 1694)。父親である王は18歳で亡くなり、母親は他国の王に嫁いで行った。

バロックの画家、ユストゥス・スステルマンス(Justus Sustermans 1597 - 1681)の作。スステルマンスは1621年にメディチ家の宮廷画家になった。

教科書にも載っていたガリレオ・ガリレイの肖像画(1636年作)が有名。[Justus Sustermans, Public domain, via Wikimedia Commons]↓

ヴィットーリア・デッラ・ローヴェレ姫は1歳のとき父親が突然亡くなり、母親も4歳のとき他国の王と再婚した。

1634年、12歳で従兄トスカーナ大公フェルディナンド2世・デ・メディチ(Ferdinando II de' Medici 1610 - 1670)に嫁いだので、メディチ家の優れた宮廷画家であったスステルマンスに描かれることになった。

それにしてもルネサンス期からバロック期の時代は綺羅星のごとく優れた肖像画家が存在した。肖像画は、写真技術が誕生するまでは画家の重要な仕事だった。そして優れた画家をお抱えにする財力を持つ貴族・権力者たちが存在した。

宮廷画家たちは、お金の心配なく画業に専念できた、その半面、当然のことながら貴族・権力者の希望する絵を描かなくてはならない。生活は保障されているけれど、好き勝手な絵を描けるわけではない。

好き勝手な絵を描きたいなら、絵を販売する別の方法を考えるか、絵画以外の別の収入手段を見つけなくてはならない。

男性を愛した君主

King who loved men

トスカーナ大公フェルディナンド2世・デ・メディチ(Ferdinando II de' Medici, 1610 - 1670)、スステルマンスが描いた12歳の姿。

フェルディナンド2世が11歳のとき父王が病死したので、そんな歳で王の座に即位した。[Attributed to Justus Sustermans,

Public domain, via Wikimedia Commons]

1627年、スステルマンスが描いた17歳のフェルディナンド2世。18歳の時、ウルヴィーノ公の孫娘である12歳のヴィットーリア・デッラ・ローヴェレ姫と結婚。[Attributed

to Justus Sustermans, Public domain, via Wikimedia Commons]

若い王は政治や軍事に向かない優しい性格で、ウルヴィーノ公国を維持できず教皇領となった。「ウルヴィーノのヴィーナス」を所有してきたウルヴィーノ公国はこうして消滅。

フェルディナンド2世とヴィットーリアの結婚生活は「不幸」だったといわれる。王は男性への性的嗜好があった。男性とベッドインしているとき、妃に現場をおさえられたこともあるという。

妃は口うるさい性格になり、王は科学や芸術に逃避した。 「実験生物学の創始者」であり「現代寄生虫学の父」と称される科学者・医師フランチェスコ・レディ(Francesco

Redi 1626 - 1697)も恋人だった可能性があるという。

異端審問で追いつめられたガリレオ・ガリレイ(1564 - 1642)を支え続けたのもフェルディナンド2世だった。

ヴィーナスの運命

Fate of Venus

トスカーナ大公フェルディナンド2世・デ・メディチと妃ヴィットーリア・デッラ・ローヴェレ。 スステルマンス、1660年代の作。[Justus Sustermans,

Public domain, da Wikimedia Commons]

男子の世継ぎがいなくなったウルヴィーノ公爵家の豊富な芸術遺産はヴィットーリアが相続し、夫フェルディナンド2世つまりメディチ家が受け継いだ。こうして「ウルヴィーノのヴィーナス」は、メディチ家のコレクションになった。

それにしても、このご夫婦は不幸な組み合わせだった。何年も別居したという。地位ある身分なので離婚できず別居したのでしょう。

ヴィットーリア・デッラ・ローヴェレは老齢になると、モンタルヴェ修道院に長期滞在したという。この肖像画は夫の死後、1680年頃。作者不明。[Public

domain, da Wikimedia Commons]

このご婦人ヴィットーリアは少女時代から老齢になっても、たくさんの肖像画を残しているので、その肖像画を通してこの貴婦人の人生を感じてみることができます。彼女はどうして多くの肖像画を描かせたのでしょうか?

どうして二重顎の修道女姿まで写実させたのでしょうか? 修道院で暮らしてみても心が満たされない。神に祈りをあげても空虚さがある。満たされない心を満たすために食べる。庶民には絶対に口に入らない贅沢な食べ物を・・・そのようなお姿に見えます。

巨匠ティツィアーノの名画中の名画「ウルヴィーノのヴィーナス」は、所有したウルヴィーノ公国の領主デッラ・ローヴェレ家の人々とその周辺に何をもたらしたでしょうか? 一族が望む幸福、歓び、繁栄につながったでしょうか?

ウルヴィーノ公爵グイドバルド2世・デッラ・ローヴェレ(1514 - 1574)が「ウルヴィーノのヴィーナス」を入手したのが1538年として、ヴィットーリア・デッラ・ローヴェレが(1622

- 1694)が亡くなった年まで、156年の月日が流れました・・・

「ウルヴィーノのヴィーナス」は、一族の人々に何をもたらしたでしょうか?

男子の世継ぎがなかったためにデッラ・ローヴェレ家は断絶し、「ウルヴィーノのヴィーナス」はメディチ家に受け継がれる。そのメディチ家もやがて男子の世継ぎがなくなって断絶。

メディチ家歴代の美術コレクションを展示していた宮殿はウフィツィ美術館となり、1769年以降一般公開されるようになった。それは質、量ともイタリア最高の美術館とされ、特にイタリア・ルネサンス絵画の宝庫となっている。

高校生の私はフランスのルーブル美術館とイタリアのウフィツィ美術館には絶対行きたいと思っていました。芸大では1回生のときフランス語の授業も受けました。

が、芸大の古色蒼然たる教室で毎日油絵を描き、西洋美術史や美学を学ぶうちに、しだいに西洋美術に対する情熱、憧れ、感動がさめていきました。

自分の深いところで、さめていくのを感じました。ヌードを描いているうちにそうなってきたんです。私がやりたかったことは、これではないという感じがしてきました。

石膏デッサンもそうでしたが、ヌードを描いていてもぜんぜん楽しくない。ただの無感動な作業になってしまっている。描いていてだんだん辛くなってくる。自分がいきづまっていると感じる。

自分は蓮だったのに、薔薇の花を咲かそうとしているのではないか? 蓮に無理やり薔薇を挿し木しようとしているのではないか?

西洋哲学を学んだ梅原先生が、仏像と出会い、空海や聖徳太子、日本神話や万葉集と出会うことで、新しい境地を見出していかれた。自分もそういうことが必要なのではないか、と思うようになった。