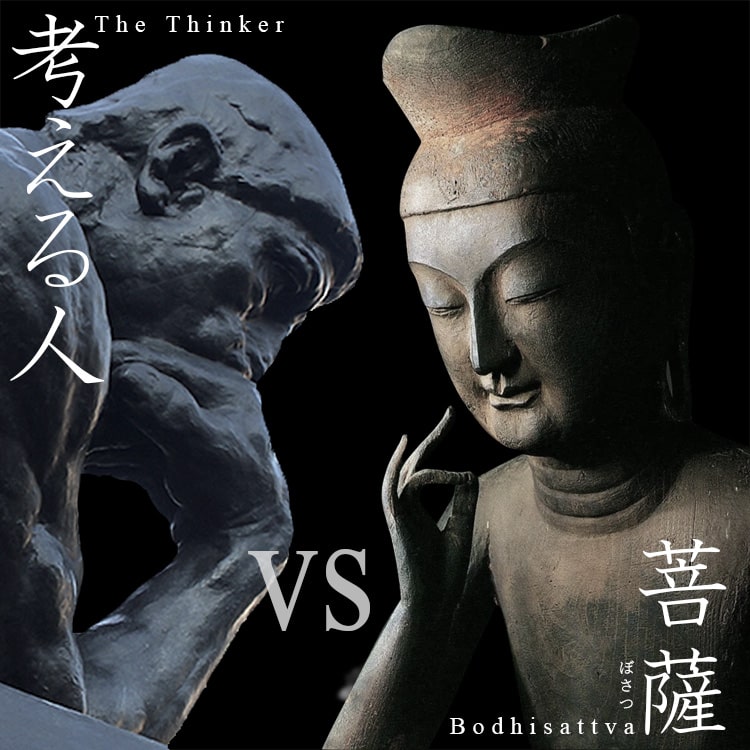

『考える人 vs 菩薩』

The Thinker vs Bodhisattva

第5章

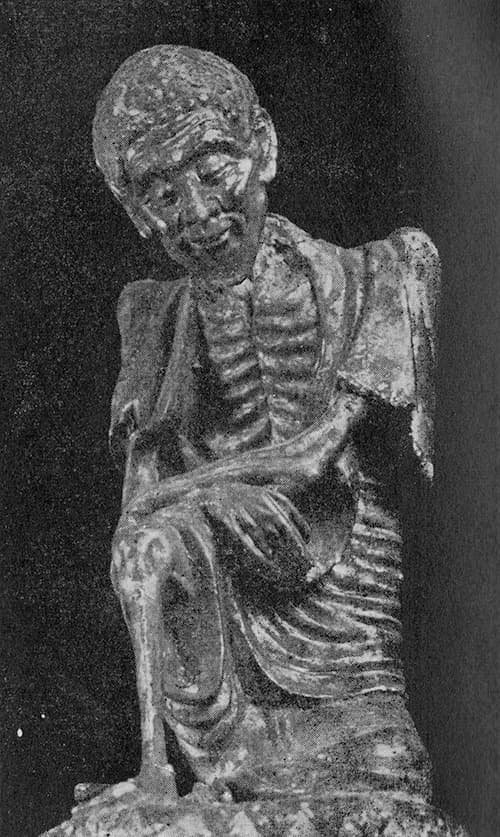

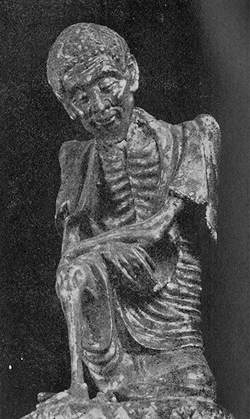

↑このお顔見て、どう思いますか?

どんなかただと思いますか?

おじさんが心地よく居眠りしているようにも見えます。

楽しい夢をみて、にやけているようにも見えます。

昔の凸版印刷なのでドットが目立ちます。

昔の新聞はみんなこれでした。

戦後10年に出版された『京都の仏像』はこれでした。

上の画像の左眼付近を拡大しました。こういうのが昔の印刷だったんです。文字はいいとして、写真は難がありました。

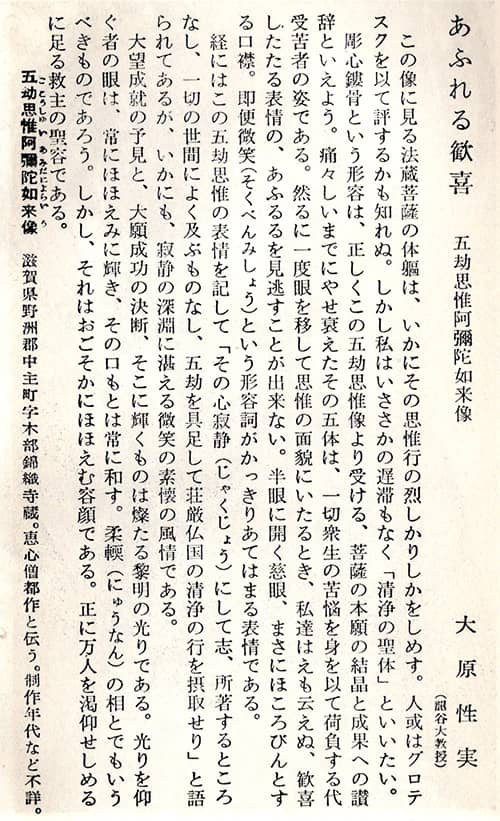

五劫思惟阿弥陀如来

Drawings from my kindergarten years

↑滋賀県野洲市にある錦織寺(きんしょくじ)にある「ごこうしゆいあみだにょらい」。京都新聞編集局編『京都の仏像』に掲載されているこの写真、何かおかしいと思います。ページには「恵心僧都作と伝う」とある。それもおかしい。ありえない。

恵心僧都(えしんそうず)や横川僧都(よかわそうず)として古典文学にも登場する源信(げんしん 942-1017)。

「浄土教の祖」とされ、法然上人(1133 – 1212)、親鸞聖人(1173 – 1263)にも影響を与えた平安中期の天台宗の僧です。その恵心僧都の作と伝わる阿弥陀如来像が各地にあります↓

↑鹿児島県曽於市(そおし)の大蔵寺の木造阿弥陀如来立像©曽於市観光協会。恵心僧都の作と言われています。 室町時代前期頃の制作と考えられています。

↑神奈川県川崎市の金剛山福昌寺の阿弥陀如来立像©伝教大師最澄1200年魅力交流会。恵心僧都の作との伝承があります。

↑大阪市豊中市の仏日山吉祥林 東光院の阿弥陀如来坐像©東光院。像の裏面に「この像は恵心僧都作で当山が別院を設けるにあたり、大和屋六左衛門より寄贈された」との由来が漢文で記され、明治33年9月17日の日付があるという。

一木造りで耳たぶがふくよかな点や、右腕の衣紋の彫り具合などから平安中期の10世紀後半から11世紀後半から11世紀初頭の作と推定されている。

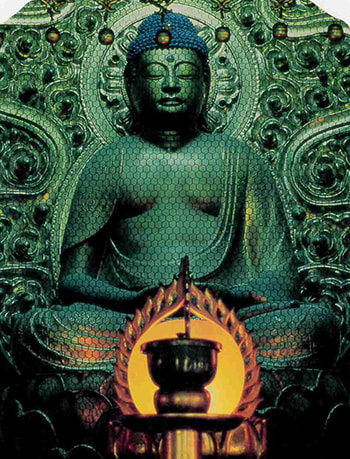

↑私が大阪でグラフィックデザインの仕事をしていた事務所の近くにあった大阪市天王寺区生玉町の銀山寺の木造阿弥陀如来坐像©大阪市。制作年代は平安時代後期(12世紀)。像が緑色なのは照明のせい。

恵心僧都作との伝承があっても、実際には後代の作であると思います。恵心僧都と何らかの縁やゆかりがあって恵心僧都作というのか、恵心僧都への崇敬があってそのように伝えるのかはわかりません。

が恵心僧都作というかぎりは、信者を納得させる格調がなくてはならないと思うんですが、『京都の仏像』掲載の恵心僧都作『五劫思惟阿弥陀如来像』は、格調が高いとか低いとかいうレベルではなく、まず非常に稚拙だと思います。

稚拙であっても素晴らしい仏像はいくらでもありますが、この像を素晴らしいとは言いたくない。龍谷大学の教授として、長年にわたり浄土真宗の教学・思想を牽引された仏教学者である大原性実先生が絶賛されても。

龍谷大学は1639年、江戸時代最初期に西本願寺に設けられた「学寮」が発祥。大学の名前も正式名称である龍谷山本願寺から来ている。

浄土真宗本願寺派(西本願寺派)の信者数は、文化庁宗教年鑑によると何と約784万人。 浄土真宗大谷派も約735万人の信者があるので、合わせて約1519万人。ちなみに香山家も含まれます。日本八宗の信者数の約半数を占めるそうです。

大原教授は仏教学者であり、浄土真宗の僧侶でもあり、浄土真宗本願寺派伝道院長を務められた方であり、浄土真宗の責任ある高い地位にあったかたです。

その大原先生の、この像についての解説の題名が「あふれる歓喜」です。凸版印刷の写真だからそうなのか、私には「あふれる歓喜」には見えません。

教授はこのように書かれています。

この像に見る宝蔵菩薩の体軀は

いかにその思惟行の烈しかりしかをしめす。

人或いはグロテスクをもって評するかも知れぬ。

しかし私はいささかの遅滞もなく

「清浄の聖体」といいたい。

彫心鏤骨(ちょうしんるこつ)という形容は

正しくこの五劫思惟より受ける

菩薩の本願の結晶と成果への賛辞といえよう。

痛々しいまでにやせ衰えたその五体は

一切衆生の苦悩を身を以て荷負する代受苦者の姿である。

しかるに一度眼を移して思惟の面貌にいたるとき

私達はえも云えぬ、歓喜したたる表情の

あふるるを見逃すことが出来ない。

半眼に開く慈眼

まさにほころびんとする口襟。

即便微笑(そくべんみしょう)という形容詞が

かっきりあてはまる表情である。

(略)

・・・いかにも、寂静の深淵に湛える

微笑の素懐の風情である。

大望成就の予見と、大願成功の決断

そこに輝くものは燦たる黎明の光である。

光を仰ぐ者の眼は、常にほほえみに輝き

その口元は常に和す。

柔輭(にゅうなん)の相とでもいうべきものであろう。

しかし、それはおごそかにほほえむ容顔である。

まさに万人を渇仰せしめるに足る救主の聖容である。

私には万人が仰ぎみるような「救主の聖容」には見えません。私が暮らすこの地方でこういう柔和な表情をされる農夫と出会い、野菜作りや堆肥作りのことをいろいろ教わりました。

知恵ある農夫でしたが残念なことに長生きされませんでした。このお顔を見ると彼のことを思い出して懐かしくなります。大原先生はその農夫の顔を見ても同じように「救主の聖容」と評して大絶賛されるでしょうか? それなら素晴らしい。

ともかく恵心僧都作というなら、平安時代の作であるべきですが、せめて鎌倉時代とか室町時代の作であってほしい。でもこの稚拙なリアリズム表現は、たぶん明治・大正、へたしたら昭和のものかと思うんです。

だったら「恵心僧都作」を言うのは厚かまし過ぎます。

大原教授は格調高い漢文調の美文を書いておられるけれど、私の心には何も響きません。

で、「錦織寺 恵心僧都作 五劫思惟阿弥陀如来像」で検索するとまったく何もヒットしない。 錦織寺のWebサイトにもまったく記述されていない。恵心僧都作なら寺宝であるはずなのに。

この世から忽然と消え去ったみたいな扱いです。

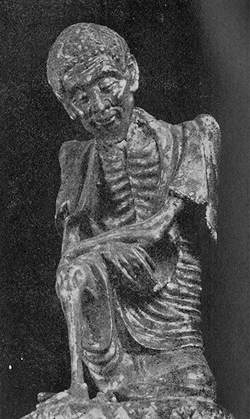

「Googleレンズで検索」をやってみたら下の写真がヒットしました。まさにこのポーズです。あばら骨、立ひざ、細い手足であることが共通しています↓

↑愛知県碧南市(へきなんし)應仁寺の五劫思惟阿弥陀如来像©散歩の達人。 この仏像、カドカワの雑誌『ダ・ヴィンチ』が取り上げ、『ミステリーな仏像』 (本田不二雄著 駒草出版2017)にも載っているらしい。

確かに大原教授がほめちぎる阿弥陀さまよりは出来はいいと思います。手も足も指をていねいに作っています。

腕とかあばら骨、ほお骨は概念的つまり記号的な表現で、指だけリアルな混在表現です。

應仁寺のことを調べていたら「みくが歩くIRODORI」

というブログにたどり着いて、そこに下の説明文が掲載されていました↓

「黒ぼとけさん」・・・明治20年代に、小作農の岩月藤エ門という人が制作したという。ブロンズ像かと思ったら粘土彫刻だった。表面が黒いのは顔料として墨を使い、固着剤として卵白を使った。

西洋絵画はルネサンス以降は油彩画がひろがりましたが、それ以前は卵を固着剤として使うテンペラ画が主流でした。中世のイコン(聖像画)もフラ・アンジェリコの『受胎告知』、ボッティチェリ

の『ヴィーナス誕生』もテンペラ画です。

レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナリザ』は油彩画ですが、油彩画の欠点は時間の経過でヤニっぽくなることです。『モナリザ』もヤニっぽくなっています。

テンペラ画は立体感のある写実的な絵には向いていないけれど、色の劣化が少ない。

この特異な像形仏のルーツは北陸富山で、石仏・木造仏合わせ22体が確認されており、かの地では「やせ仏」と呼ばれている。 ただ富山以外は非常に少なく、当寺の2体を含めても数体のみという。

ということは、『京都の仏像』掲載の恵心僧都作『五劫思惟阿弥陀如来像』も、ルーツは富山の「やせ仏」なのかも知れない。としたら、「黒ぼとけさん」と同じく明治20年代の作だと思われる。

あるいはもっと後に作られた悪質なイカモノではないかとさえ思ってしまいます。恵心僧都作といつわっているからです。明治以降の作であるものを平安中期の「浄土教の祖」の作であるといつわる。もしそうだとしたら詐欺ですね。

↑滋賀県野洲市錦織寺の恵心僧都作『五劫思惟阿弥陀如来像』のルーツであるかも知れない富山市の「やせ仏」を検索したら、

上のような着色石仏©Saito kenichiがでてきました。富山市上滝大川寺口にある小さな祠に安置されているようです。

あばら骨と立ひざつく同じポーズ。たぶん田舎の無名の人がこれを作ったのでしょう。素朴だけれど味わいがある。大原先生がご大層に言われるような崇高な表現をめざしていない。

ブッダあるいは阿弥陀さまが、仏になる前の修行時代に、こうして片膝たてて物思いしている。さとりすましたお顔ではなく。われわれ迷える衆生と同じ顔をされている。

隔絶した超越的天上的なお姿ではなく、こうしてわれわれと同じふつうの存在であったことを思わせる。まっすぐに立った足を中心に、両手で足をつかむ手、そのやせた腕、腰の衣の流線形のひだ、もの思いにふけるお顔・・・みんな素朴な表現ながら、大原先生が絶賛される「やせ仏」のような、わざとらしさがない。

大原先生がこの路傍の石仏を絶賛されたのであったら良かったのに。でもこの像だったら、先生のご大層な美文は似合わない。作者は無名ではあっても美術の才能と優しい心根を持っておられるように見えます。

↑検索していたら、こんな像がでてきました。富山県にお住まいの尾田武雄というかたのブログ 「石仏や散居村、郷土史に関する事」のなかにありました。

上の仏像は広島県廿日市市(はつかいちし)の蓮教寺の五劫思惟阿弥陀如来。尾田武雄氏はこう書かれています。

五劫思惟像は通称「ヤセ仏」ともいい、廃仏毀釈が激しかった富山市、黒部市界隈で明治20年代に続々製作された法蔵菩薩像である。

廃仏からの再生の願いが強く感じられるお像でもある。 ガンダーラの仏像を思わせるこの造形は、全国でも富山に22体、鹿児島に数体しか確認されていない。

やっぱり明治20年代の制作なんですね。そしてそうか、これらの奇妙な「ヤセ仏」の背景に「廃仏毀釈」があった。あえて超人間的な超越的天上的な阿弥陀仏ではなく、まだ修行の身である法蔵を制作したということですね。なるほど法蔵は仏ではない。

法蔵は、第3章で話題にしました“Dharmākara” (ダルマーカラ)のことです。音写して曇摩迦(どんまか)または曇摩迦留(どんまかる)、意訳で法蔵でした。

↑鵜飼秀徳著『仏教抹殺 なぜ明治維新は寺院を破壊したのか』 (文春新書 2018) 。以下Amazonの紹介文↓

文明開化の明治にも光と影がある。その影の部分を象徴するのが「廃仏毀釈」である。もともとは神仏習合状態にあった神社と寺院、神と仏を分離する政策だったのだが、

寺院、仏像などの破壊から、暴動にエスカレート。

完全に仏教を殲滅してしまった地域もあった。 寺に保管されていた記録、史料などが焼かれたことで、その地域の「歴史」も消えてしまったケースすらある。

日本史上でも例が少ない大規模な宗教への攻撃、文化財の破壊はなぜ行なわれたのか?

約半世紀前、入学試験まじかの高校3年3学期にふと手に取った京都新聞社編集局編集『京都の仏像』・・・ページを開いて驚いたのは、自分があまりにも仏教について無知で、仏教美術についてほとんど知らないということでした。

どうしてそんなことになったのか、原因のひとつは「廃仏毀釈」だと思います。私の父母が仏教について無知だったのも、ひとつには「廃仏毀釈」が影響していると思います。

学校の歴史の授業では「廃仏毀釈」について、あまり印象に残っていない・・・というか、テストのための勉強だから本質的なことは学ばなかった。 それにどうやら、この話題は避けられてきたようです。知られたくない「黒歴史」だからでしょうか。

廃仏毀釈によって日本の寺院は少なくとも半減し、多くの仏像が消え た。 哲学者の梅原猛氏は、廃仏毀釈がなければ国宝の数はゆうに三倍はあっただろう、と指摘している。

国の財産が失われただけではない。 廃仏毀釈は、日本人の心もこわした。何百年間にもわたって仏餉(ぶっしょう:仏前に供える米飯)を供え続け、手を合わせ続けた仏にたいし、ある時、日本人は鉄槌を下したのである。

2001(平成13)年、タリバンがバーミヤンの磨崖仏を爆破した映像は記憶に新しい。 なんという畏れ知らずの野蛮な行為なのか、と世界中の人々が憤慨した。

だが、同様の行為を明治の日本人も行っていたのである。

↑文化大革命(1966 - 1976)で焼却される仏教や道教、儒教の聖像。私が高校生のとき、「日中国交正常化」(1972)が成り、両国のあいだに大変な友好ムードがありました。

こういう破壊が行われていること全然知らなかった。あのころ毛沢東主席のことも文化大革命のことも、かなり肯定的に報道されていたと思います。友好条約を結ぼうという話だから当然ではあり、必要なことでもあったのでしょう。

↑1972年 日中国交正常化 田中角栄総理の訪中団

共同声明調印までの記録映画【ANNnewsCH】

「毛沢東首席のもと文化大革命という偉業を遂行した中華人民共和国は1971年国連に参加、ここに世界の情勢は大きく変革した」というナレーションが入っています。

↑壁に「破壊せよ 旧世界!」という貼り紙があります。この写真にはこんな説明が付いています↓

1966年8月24日、極楽寺の門前には人だかりができ、四つの門はすべて人で埋め尽くされた。移動できない仏像は、紅衛兵がその場で破壊した。 この寺の僧侶たちは後に釘工場で働き、文化大革命が終わるまで寺に戻れなかった。写真は極楽寺で破壊された仏像。撮影:李振盛

打倒すべき旧世界は四つあって「4旧」という。「旧思想」「旧文化」「旧風俗」「旧習慣」です。 そのことで数10万人、あるいは数100万人もの死者を出したと言われています。

中国語版Wikipediaは「様々な学者の推計によると、中国本土で10年間に及んだ文化大革命によって引き起こされた不自然な死者の数は200万人から2000万人に及ぶ」と記述しています。

ドイツ語版Wikipediaは「文化大革命中に殺害された人の正確な数は分かっていない。入手可能な推計は中国全土で数10万人から2000万人と幅広く変動している」と記述しています。

ものすごい人数です。日中国交正常化のころ、そんなことが中国に起きているなんて全然知らなかった。高校2年のとき、当時の日中友好ムードのなかで開かれた中国物産展に行って、私も紅衛兵が持つ赤い『毛語録』(日本語訳)を買いました。

学校に持っていって、紅衛兵みたいに毛語録を片手に高く掲げて行進してみせたら友人たちに大いにうけました。 文化大革命下の大惨事を知っていたら、そんなことしなかった。

↑これです。[Lkjidm, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

この毛語録を読んでどう思ったかは、後の章で話題にします。

↑Mao's Red Guards 毛沢東の紅衛兵

「阿波罗新闻网 アポロニュースネットワーク 2025年3月29日」は、こんな記事をアップしました↓

不完全な統計によると、北京市だけでも6843の文化財、史跡のうち4922が破壊され、各種の文化財53万8000点が破壊された。これらは決して再生することのない国宝であり、仏教遺跡も当然ながら同様の状態に陥っている。

「四旧」運動の間、チベット仏教の遺跡は壊滅的な被害を受けました。例えば、青海省海南チベット族自治州桂県では、8月に文昌寺、南海堂、公巴寺など、建築水準の高い45の寺院が破壊され、68万点もの宗教的物品と経典が焼失しました。

大昭寺の前庭には、破壊された仏像、法具、供物、その他の仏教の象徴が散乱していました。 中国本土の寺院は、紅衛兵によって様々な程度に略奪された。

例えば、「中国最大の古寺」として知られる白馬寺は、「四旧」運動の際の格好の標的となった。近くでは、党の支部長が革命で農民を率いた白馬寺生産大隊が、この地域を破壊した。

1000年以上も前の遼朝時代の十八羅漢の粘土像は破壊され、2000年前にインドの僧侶が持ち帰った棕櫚の葉の経文は焼かれた。希少な玉馬像も粉々に砕かれた。

※下の「付録」には44例が掲載されています↓

付録:文化大革命における仏教徒迫害、仏像・寺院の破壊に関する不完全な記録

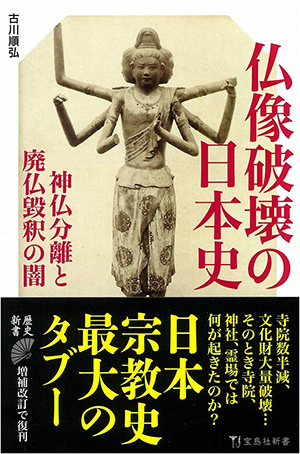

↑古川順弘著『仏像破壊の日本史』(宝島社新書 2020)

中国は「文化大革命」なんていう馬鹿なことをするものだから、文化も歴史も伝統も失ってしまった・・・って、ひとごとのように言う人がありますが、明治維新のときに同じことが起きたんです。

私は「廃仏毀釈」は明治維新版「文化大革命」だと思います。というか、明治維新そのものが性急すぎる「文化大革命」であったと思います。

高度な軍事力と経済力を持つ欧米列強が東アジアに勢力を拡大するなかで、日本も植民地化されるという危機感があって、「ゆるやかな変革」は許されなかったのかも知れませんが。

廃寺の数は地域によって濃淡があるが、一番極端な例は薩摩藩で、かつて藩内には1066の寺院があったが、廃仏後はそれが見事にゼロとなった。

その結果として今、鹿児島には国宝や重要文化財がほとんどないという。倒幕運動の柱であり明治新政府の中核を荷う薩摩・長州で特に廃仏運動が激しかった。文化大革命を徹底したということです。

薩摩のお殿さまである島津公の菩提寺、福昌寺(ふくしょうじ)ですら廃寺にした。福昌寺は、あとの章で話題にします。 日本に上陸したザビエルが最初にキリスト教布教の拠点としたのが、禅寺である福昌寺でした。禅と真言密教はキリスト教に対して寛容だったようです(私の知る範囲では)。

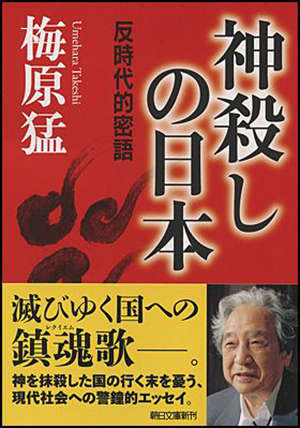

↑梅原猛著『神殺しの日本 反時代的密語』 (朝日文庫)

朝日新聞に掲載された24編の短いエッセイを書籍化したもので、レビュー欄をみると 評判がよくない。

特に新しいことが書かれているわけではなく、今まで言われてきたことの概略のようになっている。それに同時期に梅原先生は『歓喜する円空』を出版されており、

そちらの方にチカラが入っています。円空の本についてはあとの章で話題にします。

50歳だった先生は、画学生であった私たちに「これから日本の時代が来る」と言われたのに、81歳のとき書かれたこの本の帯紙には「滅びゆく国への鎮魂歌」となっています。「神を抹殺した国の行く末を憂う、現代社会への警鐘的エッセイ」となっている。

先生は人類が滅びる可能性については、若いころから「警鐘的エッセイ」を書かれた。核兵器の問題、地球環境の悪化の問題、自我の暴走の問題について話題にされた。その危機をどう乗りこえるか、生涯それを思索し行動してこられた。

そして90歳のとき、120歳まで生きて仕事を仕上げたいと言われた先生ですが、2019年に93歳で老衰で亡くなりました。訃報はYouTubeで知りました。

↑「知の巨人」梅原猛さん逝く 哲学以外も幅広く活躍(19/01/14)

西洋哲学でも東洋哲学でもない、もっと根源的な人類普遍の哲学、生命や愛や慈悲の心を中心とした哲学、近代の自我中心主義の世界観をのりこえる哲学をまとめたいというのが先生の最後の仕事でした。この『神殺しの日本』でもこう書かれています↓

人類はかつてない滅亡の危機に直面している。その危機を免れるためには人類の文明を根本的に反省しなければならないであろう。

梅原先生は言われる「近代日本において神殺しは二度にわたって行われた」。一度目が「廃仏毀釈」。そのとき「仏だけではなく、神もまた殺された」。

明治新政府がつくりだした「国家神道」と日本古来の神道は決定的に違う。国家の宗教として天皇信仰を確立させたいのに、「八百万(やおよろず)の神」・・・800万も神さまがいらっしゃったら困る。

その大勢の神さまのなかには、ヒンドゥ教の神さま、道教の神さまもおられる。おそらくゾロアスター教の神さま、古代オリエントの神さまがおられてもおかしくない。

古来日本人は万物に神を見た。 樹齢数百年の大樹(ご神木)、巨石(磐座/いわくら)がご神体であったり、山がご神体(神体山・神奈備山)であったりします。

風神・雷神もある。水神さんもある。田の神さんもある。かまど神、便所の神さまもいらっしゃる。米の一粒一粒にまで神さまがおられる。狐、牛、鹿、うさぎ、猿、からす、蛇たちは神々の使い(神使

しんし/じんし)だった。

明治政府は天皇を現人神(あらひとがみ)として信仰することを強いて、そのような多様な神仏を殺した。が、大東亜戦争敗戦により「現人神そのものが、実は自分は神ではなく人間であると宣言されたことによって、この神も死んだ」。

それが「二度目の神殺し」だったと梅原先生は言われる。

「この仏殺し、神殺しのツケが今、日本人の無宗教、無道徳となって表れているのである」。

この神仏の殺害の報いは今徐々に表れているが、以後百年、二百年たつと決定的になるであろう。

道徳を失っているのは動機なき殺人を行う青少年のみでない。政治家も官僚も学者も芸術家も宗教心をさらさらもたず、道徳すらほとんど失いかけけているのである。

政治家や官僚が恥ずべき犯罪を行い、学者、芸術家も日々荒廃していく世の動きに何らの批判も行わず、唯々諾々(いいだくだく)とその時代の流れの中に身を任せているのは道徳の崩壊といわねばなるまい。

最近、そのような道徳の崩壊を憂えて、日本の伝統である教育勅語に帰れという声が高まっている。

しかし教育勅語はあの第一の神の殺害の後に作られたもので、伝統精神の上ではなくむしろ伝統の破壊の精神の上に立っている。

梅原先生はニーチェの言った「神は死んだ」を近代日本にあてはめ、「日本は西洋より徹底的に神仏の破壊を行った」と書かれる。

先生は若いときにニーチェに惹かれ、40代に書かれた哲学論文も歴史論文も、ニーチェばりの刺激的な熱い文体が炸裂したりしていました。実は私も芸大生時代、梅原学長の文体に影響されて刺激的な作文をいくつか書きました。

それを読んだ母が「どうしてこんな激しい書き方をするの?」と聞くので、「梅原先生の影響を受けた」と答えました。「あなたみたいな人生経験が少ない若ぞうがこんな偉そうなことを書くもんじゃない」と母は言った。

「梅原先生は学徒動員で徴兵されて若いときに軍隊で苦労されたり、たくさんの経験を積むなかで独自の学問を創造された。あなたは先生の本を読んで知ったかぶりしているだけじゃないの」。痛いところをつかれて、梅原先生やニーチェの文章のマネをするのはやめました。

↑【YouTube】最近アップされたばかりですね。

アリストテレスを源流として、デカルトを出発点とする近代合理主義が「封印」したもののなかにこそ、豊かなもの、美しいもの、神秘的なものがあると梅原先生は説かれる。

西洋哲学を学ばれた先生が、日本神話のなか、万葉集のなか、仏像のなかに、冷たい「論理」ではない、温かい魂のふるえのようなもの、

愛のような慈悲のようなもの、生命の尊さのようなものを見出し、魂の空虚さを招く西洋合理主義をのり越えようとされた。

手探りで手がかりを探す中

私は奈良明日香の仏像に出会った。

中宮寺の如意輪観音、法隆寺の百済観音

あの静けさ、あの慈悲に満ちたまなざし

それは論理ではない。

日本の仏教は死を見つめ続けた。

死の向こうにある無を受け入れ

そこからもう1度生を優しく包み込む。

この死を生きる思想が今再び必要とされている。

死を遠ざけた社会はかえって死におびえ

無意味な延命にしがみついている。

だが仏教の知恵は、死を忌避すべき不幸ではなく

生の完成として見つめる。

その知恵もまた封印されている。

「歴史は単なる事実の羅列となり、魂は空洞化する」・・・それこそが私たちが教室で学んだ歴史の授業だったと思います。ただの表層的な情報の羅列・・・ひとりの人間として、その歴史から何を学び、人生にどう生かすかという視点がなかった。(今は違うと信じたい)

でもほかの教科だってそう。生命の不思議に感動したり、宇宙の神秘に感嘆したりするかわりに、ただ淡々と事実の羅列を覚えるのみ、それをテストで問われる。暗記力を競うだけのテスト。(今はそんなテストではないと信じたい)

高校2年のとき化学の先生は、1年間1度も笑顔を見せられなかった。無駄話やジョークは無く、ほとんど表情を変えずに淡々と教科書通りの授業をされた。生徒との対話は1度もなかった。私は化学がとことん嫌いになった。(今はそんな先生はいないと信じたい)

ハートも感情も精神も魂も使わない。脳のほんの一部だけを使うだけの空虚で退屈な授業、そうして「魂は空洞化する」。狭い教室に閉じ込め、膨大な時間拘束して、子供たちの魂を殺そうとしている、といって非難したいところですが、先生ご自身が魂の抜け殻のように見えた。

妻に化学の先生の話をしたら、ひどい先生ねとは言わなかった。「その先生、かわいそう」。先生も犠牲者だった。

↑『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』の著者しばやん氏のブログ『歴史逍遥 しばやんの日々』を最近知りました。非常に勉強になります。

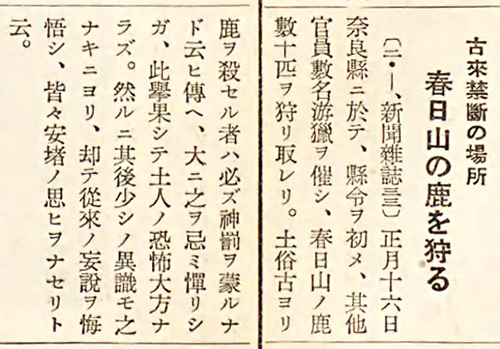

このブログに「興福寺は廃寺となり、五重塔は売りに出された~~興福寺1」というページがあって、そこに上の新聞記事(明治五年)が載っていました。

ChatGPTに現代語訳をお願いしました↓

正月16日、奈良県で県令(知事)をはじめ、その他の役人が数名集まって狩猟を行い、春日山で鹿を数10頭狩り取った。 土地の人々は昔から「鹿を殺す者は必ず神罰を受ける」と言い伝えており、大いにこれを恐れていた。

しかし、実際には役人たちが鹿を殺しても何らの神罰もなく、その後もとくに変わったことも起こらなかった。

それによって、人々はこれまで信じていた迷信を悔い改め、むしろ安心する気持ちを抱くようになった。

↑1993年に撮った奈良公園の鹿。

1993年はインド・マハラシュトラ州のアジャンタ・エローラ遺跡→ネパールの仏教寺院「スワヤンブナート」 →ゴータマ・ブッダが歩いたインドの古都ベナレスのガンジス河畔→タイの古都・アユタヤやスコータイの仏教遺跡を訪ねました。

その旅の終着地として古都奈良に行く必要があると思ったんです。

↑【復刻】ベナレスの牛 in India 1993

1992年と1993年のインド、ネパール、タイの旅から帰ってすぐにワ-プロで打った散歩派論文の一部が下↓

「牛歩」は「進歩」ではないが「退歩」でもない。

彼らは太古牛歩し、古代牛歩し、中世牛歩し

近代牛歩し、現代牛歩し、未来も牛歩するだろう。

牛たちには「バブル崩壊」も「倒産」も

「高齢化社会問題」もない。

仏陀が歩いたガンジス河の聖地ヴァラナシには

古代から少しも変わらず迷える衆生の

沐浴の姿が絶えることがなく

カルカッタの地上には100万の路上生活者がひしめきあい

地下には30年まえに開始された地下鉄工事の

完成のメドもたたないが

やれ「不況」だ「好況」だと大騒ぎするのは彼らではなく

「牛鍋」を食らうことから「進歩」を始め

今や高度資本主義を暴走するジャパニだ。

「暴走するジャパニだ」という文体は、散歩派の間水君のマネです。あの当時はまだ「だ」を使っていた。「だ」を使わなくなって30年は経ちます。

インドの人たちは今でも日本人のことを「ジャパニ」というんでしょうか? カルカッタというのはイギリス植民地時代の呼称で、今は「コルコタ」と呼ばれています。

あの旅で、仏像や寺院の写真も撮りましたが、それ以上に動物(牛、水牛、ヤギ、イノシシ、サル、犬、猫)を撮りました。 帰りのエア・インディアでその旅の終着点が見えてきたんです。どうしても行かなくてはならない場所がある。

インドから伝わった仏教を受容した古都奈良で神鹿(しんろく)と再会する。そのことで旅を完結させようと思ったんです。

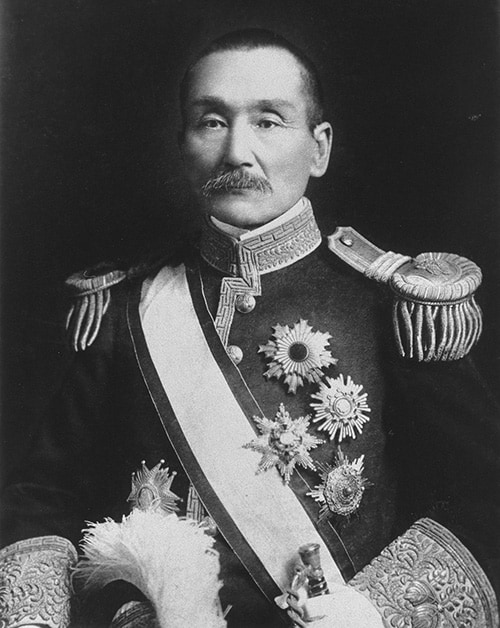

↑[藤野彦次郎編『明治肖像録』明治舘、明治三十一年(1898), Public domain, via Wikimedia Commons] このかたのことも、しばやん氏のブログで知りました。

上の記事で奈良の「県令(知事)」とあるのは、この京都の公家出身の四条隆平(しじょう たかとし 1841 - 1911)のこと。幕末に勤王公家として活躍したことで30歳で知事になられた。

20代~30代の若者たちが新政府の中枢となって文化大革命を断行していく。神鹿を殺して、大鍋で「すき焼き」にして食べたらしい。でも神罰が下らなかったので、「人々」もこれまで信じていたことは「迷信」だったのかな?と思ったわけですね。

Wikipediaはこんなことを記述しています↓

近世における奈良の鹿の保護は興福寺と奈良奉行所(江戸幕府)が担っていたが、明治維新となり、廃仏毀釈で興福寺が衰退すると、鹿は野放しの状態となった。

・・・この政策によって鹿の数は四条隆平が県令を退任する1873年11月時点で38頭に激減した。(略)1874年(明治7年)鹿園が春日神社に引き渡され飼育が続けられた・・・

明治6年11月の時点で何と38頭になっていた。それは驚くべきことです。奈良公園の鹿はずっと大切に守られてきたのだと思っていた。

↑“神の使い”奈良公園のシカは『独自の遺伝子型』1000年以上人間の保護を受ける(2023年1月31日) MBS NEWS

「春日大社の神の使い、神鹿として1000年以上人間の保護を受けてきた」・・・ずっと手厚く保護してきたから奈良の鹿は特別なんだよということになっているようですが、

38頭にまで減った時代があったこと、20代の数年奈良市民であった私も知らなかった。

↑出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」

平田東助(ひらた とうすけ 1849 - 1925)。この人のこともブログ『歴史逍遥 しばやんの日々』で知りました。

このぎょうぎょうしいお姿、明治維新以降、政府高官や高位の軍人の礼装。そのとき平田東助は内務大臣だった。明治末期の「神社合祀政策」が行われたときです。「神社合祀」を進めた中心人物が平田東助だという。

「神社合祀って何?」と思うかたが、ほとんどだと思います。学校では習わなかった。それについての一般書・啓蒙書はほとんど無く、インターネット上の発信も極端に少ない・・・

そういう場合、「なかったことにしたい過去」「知られたくない過去」「すでにもみ消した過去」である場合があります。いわゆる「黒歴史」のケース。歴史の闇に埋もれてしまった不都合な過去です。

龍谷大学の大原教授があれほど高らかに褒めちぎった恵心僧都作『五劫思惟阿弥陀如来像』の情報が完全に見つからないというのは、そのようなケースかも知れません。あの像のこと、ChatGPTとGrokにも聞いてみましたが、情報がないという返事でした。

↑南方熊楠(みなかた くまぐす 1867 - 1941 南方熊楠記念館蔵)

南方熊楠の「神社合祀反対運動」を知ったのは約40年前だったんですが、当時はピンとこなかった。そもそも「神社合祀」を知らなかった。仕事も忙しかったので深入りしなかった。

ブログ『歴史逍遥 しばやんの日々』を読んでいなければ、知らないままで終わったと思います。読んで楽しい話ではありません。 うんざりする不愉快な内容です。

が、もし梅原先生がこのことを話題にされていたら『神殺しの日本 反時代的密語』は、もっと面白い本になっていたはず。

これは「黒歴史」である「神社合祀」に関する非常に貴重な発信だと思います↓

・【神社合祀1】明治末期に政府が推進した神社合祀と鎮守の森の大量破壊

・【神社合祀2】明治政府の神社合祀施策と和歌山県の神社破壊の状況

・【神社合祀3】神社合祀による破壊活動が簡単に止められなかった事情

・【神社合祀4】中村啓次郎が衆議院で神社合祀問題を再び採り上げ、伐採を免れた引作の大クスノキ

・【神社合祀5】日露戦争後に神社合祀が推進された理由と南方熊楠の戦い

梅原先生の言われる「第一の神殺し」は明治初期の「廃仏毀釈」でした。明治末期に行われた「神社合祀」の殺しのターゲットは、まぎれもない「神」です。

Wikipediaによると、三重県では明治36年に10524あった神社が大正2年には1165にまで減少したという。地域差があったとはいえ、神社つぶしは国策だった。

明治政府は神社を統廃合し「一町村一神社」にするというんですが、神は大分県発祥の「一村一品運動」みたいなモノではありません。神社は「役所」や「交番」や「公民館」みたいなものでもありません。

神が降臨する場所、神が宿る場所、神の声を聞く場所、神と一体になる場所、神聖な祭礼の場所であったはずです。そのような聖域は「鎮守の森」・・・樹齢数100年という巨木がうっそうと茂り、聖なるものをお守りしていた。

統廃合で廃止を宣言された神社のご神木は伐採された。地元のひとは祟りを怖れて切れなかった、すると他地域から業者を招いて切った。巨木は高く売れた。

樟脳(しょうのう)の原料となるクスノキは、今でも神社や寺院に植わっていますが、当時は特別に高価だった。今は化学的に合成した人工樟脳(人工カンファー)が工場生産されて、クスノキを伐採する必要がなくなった。

「神鹿を殺すものは神罰を受ける」は「迷信」だった。ご神木を伐採したら「祟りがある」、それも「迷信」だった。神鹿をスキヤキにして食らう、ご神木を伐採して金にする・・・これぞまさしく「神は死んだ」。

いや正しくは「神は死んだ」ではなく「神を売った」のではなかったか。神を売って金にできるのであれば、なんだって売り飛ばして金にできる。売れないものなんて無い。

金こそが新時代の神かも知れない。それが明治政府が採用した資本主義という名の「文明開化」、資本主義という文化大革命だったかも知れません。

↑添田唖蝉坊(そえだ あぜんぼう)『ああ金の世』

歌・楽器:土取利行

ああ金の世や 金の世や

地獄の沙汰も金次第

笑うも金よ 泣くも金

一も二も金 三も金

親子の仲を割くも金

夫婦の縁を切るも金

強欲非道とそしろうが

我利我利亡者とののしろうが

痛くも痒くもあるものか

金になりさえすれば良い

人の難儀や迷惑に

遠慮していちゃ身が立たぬ

ああ金の世や 金の世や

希望(ねがい)はきよき労働の

我に手足はありながら

見えぬ鎖に繋がれて

朝から晩までたえま無く

こき使われて疲れ果て

人生(ひと)の味よむ暇もない

これが自由の動物か

ああ金の世や 金の世や

牛馬に生まれて来たならば

あたら頭を下げずとも

いらぬお世辞を言わずとも

済むであろうに人間と

生まれた因果の車引

破れ堤灯 股にして

震いおののく いぢらしさ

ああ金の世や 金の世や

物価(もの)は高くも月給は

安い弁当腰に下げ

ボロの洋服 破れ靴

気の無い顔でポクポクと

お役所通いも苦しかろ

苦しかろうが辛かろうが

努めにゃ妻子の顎(あご)が干(ひ)る

ああ金の世や 金の世や

牢屋の中の咎人は

食うにも着るにも眠るにも

世話も苦労も無い身体

牛や豚さえ小屋がある

月に百両の手当をば

受ける犬さえあるものを

下がっちゃ怖いよ神の子が

掃溜(はきため)などをかき回し

橋のたもとや軒の下

石を枕に菰(こも)の夜具

飢えて凍えて行き倒れ

ああ金の世や 金の世や

この寒空にこの薄着

こらえきれない空腹(すきばら)も

なまじ命のあるからと

思い切ってはみたものの

歳取る親や病める妻

飢えて泣く子にすがられて

死ぬにも死なれぬ切なさよ

ああ金の世や 金の世や

憐れな民を救うべき

尊き教えの田にさえも

我儘勝手の水を引く

これも何故 お金故

ああ浅ましの金の世や

長兵衛 惣五郎 何処に居る

大塩 マルクス 何処に居る

ああ金の世や 金の世や

蝋色(ろうしょく)塗りの自動車に

乗るは妾か本妻か

何の因果で機織りは

日本に生まれて支那の米

綾や錦は織り出せど

残らず彼らに奪われて

ボロを着るさえ儘ならぬ

ああ金の世や 金の世や

互いに血眼 皿眼

食い合い 取り合い むしり合い

敗けりゃ乞食か泥棒か

野垂れて死ぬか土左衛門

鉄道往生首くくり

死ぬより他に道は無い

ああ金の世や 金の世や

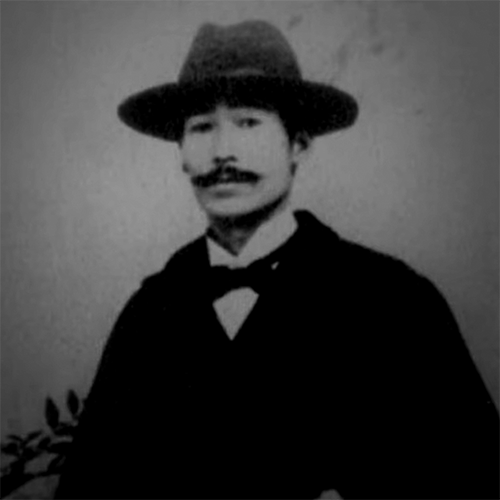

↑添田唖蝉坊(そえだ あぜんぼう)は明治5年(1872)生まれで、 昭和19年(1944)に亡くなった。彼は「演歌師」と名のった。「演歌とは演説の歌だ」と言っていたという。

明治初期、自由民権運動が盛んになるも政府によって演説が妨害・弾圧される。演説のかわりに政府を批判する歌をはやらせて、体制批判を行った。 それを「演説歌」といい、「演歌」のルーツだという。

この歌『ああ金の世』は、添田唖蝉坊が 明治39年(1906年)に作詞・作曲してはやらせた。日露戦争が、明治37年(1904)から明治38年(1905)。

その翌年の曲だったのに、この演歌には戦勝の高揚がまったくない。これはいったいどういうことでしょう?

明治政府がやってきた欧化政策の影響、西洋音楽の影響がない。まるで御詠歌のように聞こえる。「 一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため、三つ積んでは・・・」の『地蔵和讃 さいの河原』みたいなノリです。

↑NHKテレビドラマ『坂の上の雲』(2009 - 2011)

日露戦争といえば「二百三高地」とか「日本海海戦」といった劇的なシーンが強調されがちですが、あの戦艦、大砲、どうやって資金調達したのかということは、ほとんど話題になりません。

↑観客動員数2000万人、日本人の5人に1人が観た映画!嵐寛寿郎他新東宝オールスターキャスト出演【明治天皇と日露大戦争 予告編】(1957)

明治政府は、当時の国家予算の約8倍にあたる約20億円(当時価格)をこの戦争につぎ込みました。戦争をするというのは大変なことです。

1年半の戦争で、国家予算の約8倍のお金が吹っ飛ぶ。108万人が徴集され、戦没者は約9万人。自分の夫、自分の息子、自分の弟のアタマが吹っ飛ぶ覚悟をしなくてはならない。

特に二百三高地はそういう戦いだった。

↑NHKテレビドラマ『坂の上の雲』

ロシアのバルチック艦隊と戦った日本の戦艦、三笠・敷島・初瀬・朝日・富士という日本的な名前だから、日本製の戦艦だと思っているかたが多いみたいですが、すべてイギリス製です。戦艦が搭載していた大砲も英国アームストロング社製でした。

ではバルチック艦隊はどうだったのでしょう?

バルチック艦隊の主要軍艦の7~8割は国産で、あとはフランス製とドイツ製だったという。多くは国内で製造しているけれど、フランスやドイツから最新技術を導入していた。

つまり日本海海戦は「ロシア国産の軍艦 vs イギリス製最新鋭の軍艦」の戦いだった。最新鋭の戦艦は、ものすごい高価であったと想像できます。

明治維新までは自給自足的農業国家だった日本が、維新後30数年で、そんな高価なものを買うチカラがあったのでしょうか?

もちろんなかった。NHK『坂の上の雲』だって、毎回冒頭でこう語っていました↓

↑NHK『坂の上の雲』オープニング

戦費の約半分は、イギリスとアメリカの金融界に借金しました。

イギリスでは、ユダヤ系国際金融資本家ロスチャイルドも戦費調達しています。

↑ユダヤ系銀行家ジェイコブ(ヤコブ)・シフ(1847 - 1920)[Aime Dupont, Public domain, via Wikimedia

Commons]

アメリカでは、アメリカの最も有力なユダヤ人であるJ・シフが日本の戦費を調達しました。高い利子付きで。日露戦争でもっとも儲かった人と言われています。

返済は1986年まで続き、当時の関係者はとっくにこの世を去っていた。戦争は未来の世代にまで大きな負担を残すわけです。

ユダヤ人が戦費を調達してくれなかったらロシアには勝てなかったかも知れない。「かも知れない」ではなく、ユダヤ人のおかげで勝ったと言い切る人もあります。だとしたら、犠牲になられた兵士たちはいったい何だったのかということになります。

J・シフは全世界のユダヤ金融関係者に「ロシア国債を買うな」と指示を出した。 ロシア帝国側も軍事費が重大な財政負担になっているのに、ユダヤ資本からは借りられなかった。ロシア帝国のユダヤ人迫害政策が裏目にでたわけです。

ロシア帝国は主にフランスの金融市場から戦費を借りた。1894年に、ロシアはフランスとのあいだに「露仏同盟」を結んでいました。大日本帝国は、1902年に軍事同盟である「日英同盟」を結んでいました。

日英同盟のおかげでイギリス製の当時の世界最先端の戦艦やアームストロング砲でロシアと戦うことができた。イギリスとユダヤ人のおかげで勝てたわけです。

何か、今のロシア・ウクライナ戦争を彷彿とさせる話です。EUとアメリカに支援される小国ウクライナが大国ロシア相手に敗北していません。ウクライナ侵攻が始まったのが2022年2月24日、まだ戦い続けています。ロシアの国産兵器

vs 欧米の最新鋭の兵器という構図です。

「大和魂」がありさえすれば戦争に勝てると主張する勇ましい人はその当時からありましたが、やっぱりお金が無くては勝てない。武器・弾薬がつきてくるからです。そして、つきかけていたんです。危ないところでした。

でもロシア側も財政悪化できびしい状況でした。国民の負担が大きくなっていた、そういうことも響いて日露戦争中の1905年1月、「血の日曜日事件」が起き、その流れがやがてロシア革命(1917)につながっていくわけですね。

ロシアも増税して国民を苦しめましたが、日本も「増税」しかなかった。庶民が増税と物価高に苦しんでいるところに、1905年にお米が高騰。 (あれっ? 何か似たような話が・・・)

今、消費税を下げるべきとか廃止すべきと言う人がありますが、戦争が起きたらそんな話一発で吹き飛びます。それが下の絵です↓

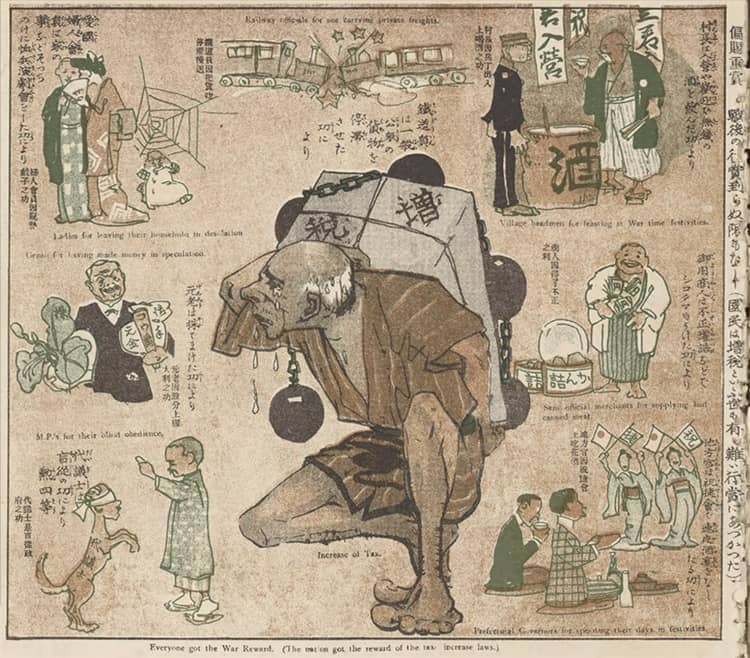

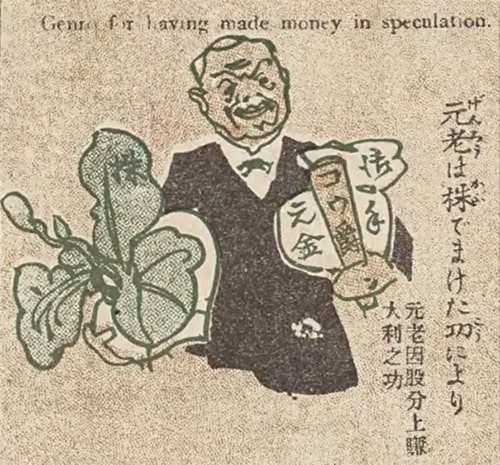

↑『東京パック』4(15),東京パック社,1908-11. 国立国会図書館デジタルコレクション

添田唖蝉坊の『ああ金の世』(1906年)から2年後の1908年(明治41)に雑誌『東京パック』に掲載された風刺画。重い「増税」に苦しむ庶民の姿が描かれています。

右端に、国民は増税という、世にも有り難い行賞(ご褒美)にあづかった(をいただいた)と書かれています。戦争で勝利したご褒美がこれかよ、という皮肉です。

まわりの人たちは「ご褒美」をもらって喜んでいるのに、この年配の庶民だけが増税という「ご褒美」に泣いている。

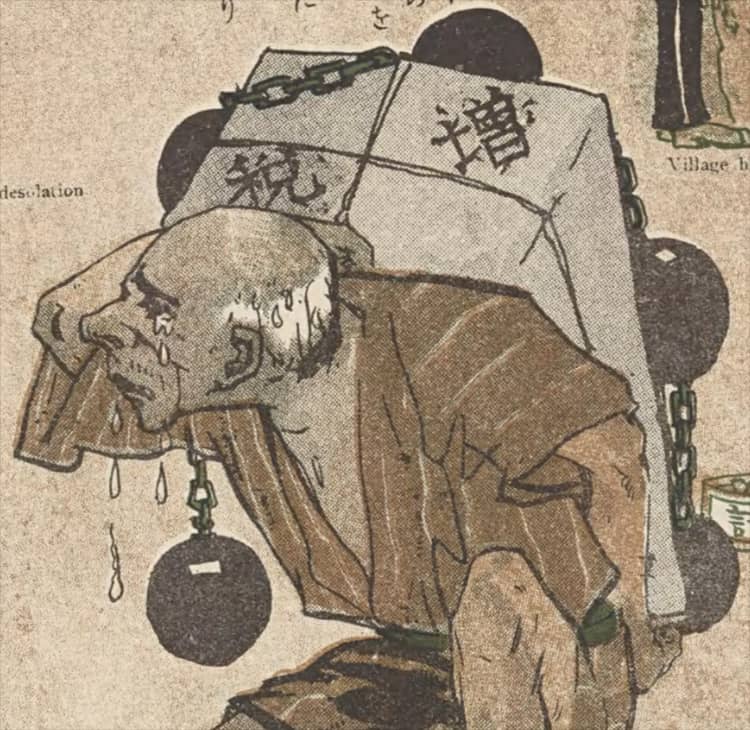

↑泣いています。いかにも重そう。

117年まえの風刺画ですが、遠い過去のこととは思えません。

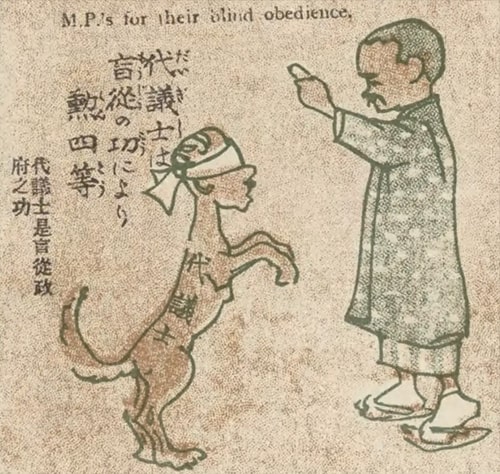

↑目隠しされた犬の姿で代議士を描く。「代議士は盲従の功により勲四等」。代議士は、政府や官僚の犬(操り人形)のように盲目的に従ったご褒美として、勲四等の褒章をいただいた。

↑「元老は株でまけた功により」・・・「株でもうけた」のではなく「まけた」と書かれていますが、 上部の英文は「投機で金儲けをした紳士たち」と書かれ、右下の漢文も「元老たちは株式分与を賜り、大きな利益を得た」となっています。

株でまけようがどうあろうと、莫大なお金が入ってくることを皮肉っているのでしょう。この風刺画が描かれた1908年当時の元老は次の5名だったという。

・伊藤 博文(長州)・・・初代内閣総理大臣

・山県 有朋(長州)・・・陸軍の大黒柱

・松方 正義(薩摩)・・・大蔵系の重鎮

・井上 馨(長州)・・・外交・財界に影響力

・ 大山 巌(薩摩)・・・陸軍元帥

絵の人物に「コウ爵」とありますが、井上 馨だけが「侯爵」であとはみんな「公爵」で、「侯爵」なのか「公爵」なのかはわかりません。ただ井上 馨は三井財閥とのつながりがあり、

ちょっとキナ臭い。

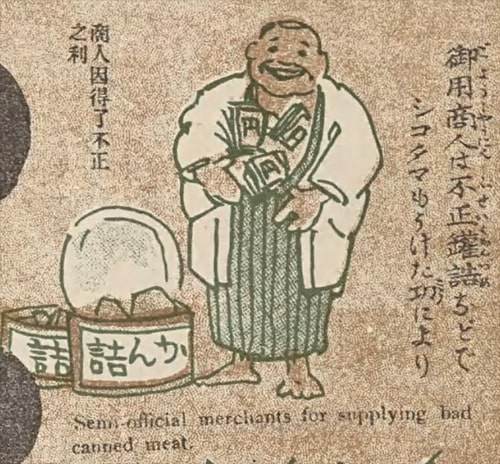

↑「御用商人は不正缶詰などでシコタマもうけた功により」・・・太った商人が「円」と書かれた札束をふところに入れています。左下の缶詰のなかには石が入っている、「石ころ缶詰事件」があったらしい。

あまりに羽振りがいいと、政府や軍と結びついて不正をしているんじゃないかという疑いがもたれたのかも知れない。 事実かどうかはわかりません。みんなが苦しんでいる時代に贅沢をしていると、きっと不正を働いているんじゃないかと疑われたのかも知れません。

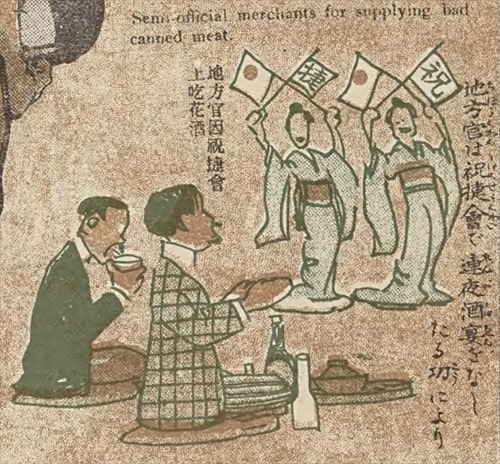

↑「地方官は祝捷会を設け、連夜酒宴をなしたる功により」

日の丸と祝の文字の入った旗を芸者さんが振っている。地方官僚が戦勝のお祝いで宴会している。日本各地でこういう戦勝祝いがなされたようです。

でも実際は、大日本帝国のふところ具合は非常にきびしい。

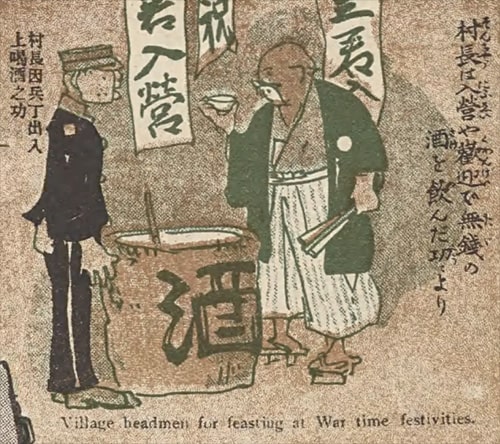

↑村長は入営や歓迎で無銭の酒を飲んだ功により」

下の英文は「村長たちは、戦時の祝宴で酒盛りにふけった」と書いている。庶民の生活苦と比較されているわけです。

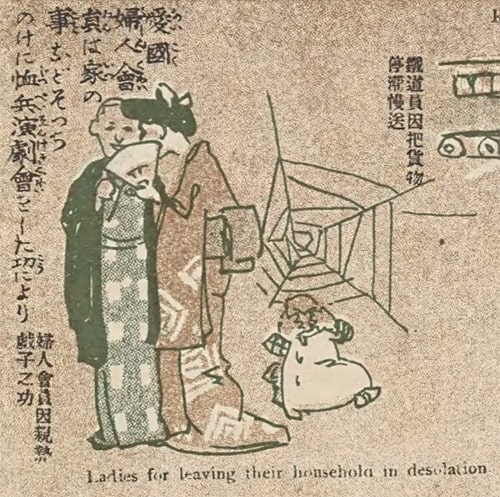

↑「愛国婦人会」の活動に夢中になる女性。女性の背後の蜘蛛の巣や泣いている子供は、家庭より「愛国婦人会」、みたいな状況を描いています。 「家などそっちのけ」の「功」により、と皮肉っています。

1901年(明治34)に創立された「愛国婦人会」は、1907年(明治40)時点で会員数70万人。 1940年(昭和15)には会員数650万人。

1941年(昭和16)、大日本連合婦人会や大日本国防婦人会と統合し、大日本婦人会が結成され、大政翼賛会の下部組織となった。

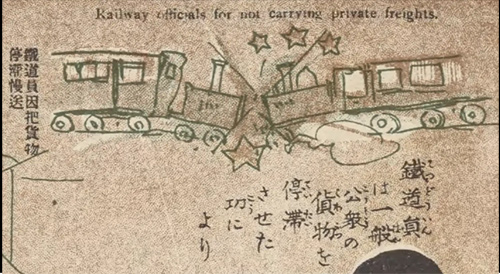

↑「鉄道員は一般公衆の貨物を遅滞させた功により」

当時鉄道は軍需優先となり、民間の貨物輸送が滞る問題が深刻化していたという。

今でこそ日本の鉄道は、世界的に称賛されるほどの発着時刻の正確さと安全性を誇っていますが、当時は事故があったり遅れたり、

満員のせいで乗れない等の不便さがあったという。

以上、117年前に描かれた風刺画ですが、なにやら現代の世相にも通じる話です。

↑添田唖蝉坊『金々節』 歌・楽器:土取利行

金だ金々 金々金だ

金だ金々 この世は金だ

金だ金だよ 誰が何と言おと

金だ金だよ 黄金万能

金だ力だ 力だ金だ

金だ金々 その金欲しや

欲しや欲しやの顔色目色

見やれ血眼くまたか目色

一も二も金 三・四も金だ

金だ金々 金々金だ

金だ明けても 暮れても金だ

夜の夜中の 夢にも金だ

泣くも笑うも 金だよ金だ

バカが賢く 見えるも金だ

酒も金なら 女も金だ

神も仏も 坊主も金だ

坊主可愛や 生臭坊主

坊主頭にまた毛が生える

生えるまた剃るまたすぐ生える

はげて光るは つるつる坊主

坊主抱いてみりゃ

めちゃくちゃに可愛い

尻か頭か 頭か尻か

尻か頭か 見当がつかぬ

金だ金だよ医者っぽも金だ

学者・議員も政治も金だ

金だチップも賞与も金だ

金だコミッションも賄賂も金だ

夫婦・親子の中割く金だ

金だ金だと 汽笛がなれば

鐘もなるなる ガンガンひびく

金だ金だよ 時間が金だ

朝の5時から 弁当箱さげて

ねぼけ眼で 金だよ金だ

金だ工場だ 会社だ金だ

女工・男工・職業婦人

金だ金だと 電車も走る

自動車・自転車・人力・馬力

靴にわらじに ハカマにハッピ

服は新式 サラリーマンの

若い顔やら 気のない顔よ

神経衰弱 栄養不良

だらけた顔して 金だよ金だ

金だ金だよ 身売りの金だ

カゴで行くのは お軽でござる

帰る親父は 山崎街道

与市べえの命と 定九郎の命

勘平の命よ 三つの命

命にからまる サイフのひもよ

小春・治兵衛 横川忠兵衛

沖の暗いのに 白帆がみえる

あれは紀の国 みかんも金よ

度胸どえらい 文左衛門だ

江戸の大火で暴利を占めた

元祖・買い占め・暴利の本家

雪の吉原 大門うって

まいた小判も 金だよ金だ

お宮貫一 金色夜叉も

安田善次郎も 鈴弁も金だ

金だ教育 学校も金だ

大学・中学・小学・女学

語学・哲学・文学・倫理

理学・経済学・愛国の歴史

地理に音楽 幾何学・代数

簿記に修身 お伽に神話

コチコチに固くなった頭へ詰める

金だ金だと むやみにつめる

金だ金だよ 金々金だ

そうだ金だよ あらゆるものが

動く・働く・舞う・飛ぶ・走る

ベルがペン先が ソロバン玉が

足が頭が 目が手が口が

人が機械か 機械が人か

めったやたらに 輪転機が廻る

金だ金だと うなって廻る

「時事」に「朝日」に「万朝」「二六」

「都」「読売」「夕刊報知」

捨子・かけおち・詐欺・人殺し

自殺・心中・空巣に火つけ

泥棒・二本棒・ケチンボ・乱暴

貧乏・ベラ棒・辛抱は金だ

金だ元から 末まで金だ

みんな金だよ一切・・金だ

金だ金だよ この世は金だ

金・金・金・金 金金金だ

動画のコメント欄に、どこの国のかたかはわかりませんが、ハンドルネームjuliuscaesar5397さんが「イスラエル国歌が日本語に翻訳されているとは知らなかった」とジョークを書いています。

xenon5 3というかたも「これは私が今まで聞いた中で最も資本主義的な歌です」とコメントしています。添田唖蝉坊は「神も仏も坊主も金だ」と歌う。

「神は死んだ」のではなく「神は売られた」または「神は買われた」あるいは「金が神さまになった」のかも知れません。「カミさまからカネさまへ」かな・・・

話をもどします。

ダルマーカラである「やせ仏」のことはしばらく忘れていたんですが、ふとしたことでネット上で、このような仏像を目にしました↓

↑中国または台湾の人が経営するオークションサイトにアップされていました。中国のものなのか、日本のものなのかはわからない、説明がないのでわからない。

↑上の像とそっくり。台座があるかないかだけで、ほぼ同じかな。これも中国系オークションサイト。

↑これも中国系オークションサイトにありました。制作年代や作者不詳となっていますが、タイトルは「中国美術木彫り メッキ 釈迦牟尼 修行僧像」です。

ゴータマ・ブッダは「シャーキヤ族 」の人だから、「釈迦」(シャカ)と音写された。「牟尼」は、聖者や賢者を意味するサンスクリットの“ムニ muni”の音写。

「お釈迦さま」と言う場合は、どうやら人間的存在であるようです。「仏さま」となると、超人間的、超越的天上的存在なのでしょう。

大原性実先生が絶賛される「五劫思惟阿弥陀如来」の「やせ仏」のルーツはこのあたりかなと思っていたら、 YAHOO!オークションのサイトにこんな仏像があり、SOLDになっていました。私が見た時点で41499円でした↓

↑サイトには「釈迦 苦行像 銅像 仏陀苦行像 ブロンズ 仏像 仏教美術 骨董 古玩 古美術 お釈迦様 出山釈迦」とあるだけで、どこでいつ制作されたものかの説明もありません。

© The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence.

そしてある日とうとう、ここに行きつきました。大英博物館所蔵の釈迦苦行像。優れた出来ばえです。商用利用でなければ誰でもダウンロードできて、ありがたいかぎりです。

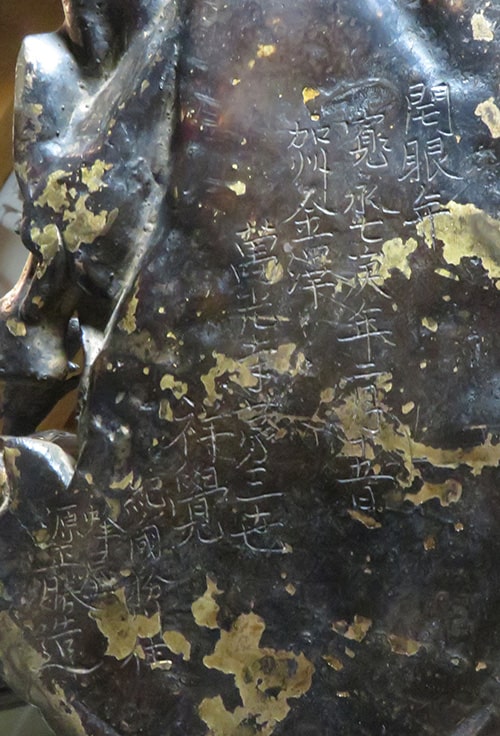

像の裏の銘文に「開眼年 寛永7年(1630)2月15日、加賀国金沢萬光寺三世常覚上人によって奉納。紀伊国粉河 蜂屋源正勝造」とあります。和歌山県の粉河(こかわ)です。今は合併して紀の川市。↓

文化庁の「文化遺産オンライン」にこんな記述がありました↓

中世の終わりころから、粉河では仏具などの鋳物の製作が行われており、それらは「粉河作」と呼ばれている。

鋳物師のうち、江戸時代を通じて最も活躍した蜂屋は、寛永8年(1631)に藩主・徳川頼宣に御目見を許され、

代々正勝を名乗るように命じられ、その後、明治中期にいたるまで、数代にわたって作品を残している。

作者は仏師ではなく鋳物師(いものし)でした。作者の蜂屋正勝(はちやまさかつ)を検索すると、作品として金属製の置物や識箱(しきばこ 美術品を入れる箱)が出てきます。

明治期のヤセ仏のルーツは、このような江戸初期の釈迦苦行像にあったのでしょう。明治中期に至るまで作品を残しているということは・・・ヤセ仏の制作時期がまさに明治中期(20代)、その時期にこの様式が各地に伝わったかも知れません。

それにしても江戸時代初期の由緒ある優れた仏像がなぜ大英博物館に所蔵されているのでしょうか? 廃仏毀釈の影響でしょうか? あるいは「神を売り飛ばした」のでしょうか?

検索しても、裏の銘文にある「金沢 祥覚」も加賀「萬光寺」もヒットしません。私はこんな考え方もあると思います。

イギリスに売り飛ばされたからこそ今、世界中の人々がこの仏像をインターネットで見ることができ、かつダウンロードして自分のWebサイトで紹介することができる。

そのことによって、地球に生息するホモサピエンスがいつでもアクセスできる。もし「秘仏」としてみんなに見せないことになっていたら、私もこの像のことを知るよしもなかった。

超絶的な「秘仏」であるなら、それを「秘仏」とし絶対に公開するべきではないと私も思います。でも仏像写真集に掲載したいから写真を撮らせて欲しいという申し出に、どうぞどうぞ、はい100万円ですという話なら、そういうことはすみやかにやめてパブリックドメイン化して地球のすべての人とわかちあってほしい。

それが利他行を旨とする大乗仏教の慈悲心というものではないか、と思います。キリスト教文化圏はそれをされているじゃないですか。馬鹿みたいな小論ですが『考える人

vs 菩薩』を書き進めることができるわけです。

↑[Vietnam National Museum of Fine Arts, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons]

こちらは「ベトナム・ハータイ省のタイフォン塔の雪山にある釈迦牟尼仏(ゴータマ・ブッダ)の像」との説明。1794年の制作で、ベトナム国立美術館所蔵。

ベトナムにも、立膝をつくやせた釈迦牟尼の仏像があった。

ということはこのスタイルは、おそらく東アジアの仏教圏に広範に存在したのでしょう。

↑中国湖南省の骨董品販売業者のサイトにアップされています。「明代様式の雪山菩薩像(黒檀製)」との説明があります。明(みん)は、1368年から1644年まで存在した中国の王朝です。

そうしてみると、やっぱり立膝をつく「ヤセ仏」のルーツは中国にあったということだと思います。そして「釈迦牟尼 修行僧像」というなら、そのルーツはわかります。ガンダーラ仏です↓

↑パキスタンイスラム共和国のラホール博物館にあるガンダーラ仏(仏陀苦行像 2~3世紀)。[Syed Muhammad Naqvi, CC BY-SA

3.0 , via Wikimedia Commons]

立膝はついていない。手は瞑想状態を示す「禅定印」を結んでいる。が、これこそ「やせ仏」のルーツですね。この像なら大原先生の美文が当てはまります。

この像に見る宝蔵菩薩の体軀は

いかにその思惟行の烈しかりしかをしめす。

人或いはグロテスクをもって評するかも知れぬ。

しかし私はいささかの遅滞もなく

「清浄の聖体」といいたい。

彫心鏤骨(ちょうしんるこつ)という形容は

正しくこの五劫思惟より受ける

菩薩の本願の結晶と成果への賛辞といえよう。

痛々しいまでにやせ衰えたその五体は

一切衆生の苦悩を身を以て荷負する代受苦者の姿である。

ふと思ったんですが、大原先生のこの言葉「一切衆生の苦悩を身を以て荷負する代受苦者の姿である」という表現は、 人類のすべての罪を背負い、すべての苦しみを引き受けたイエス・キリストを彷彿とさせる言葉ではないでしょうか?↓

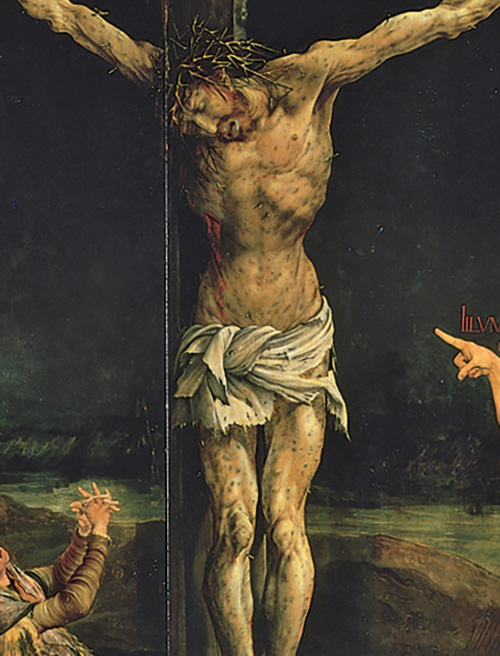

↑[Matthias Grünewald, Public domain, via Wikimedia Commons]

ドイツ・ルネサンスの画家グリューネヴァルトの『イーゼンハイム祭壇画』(1512 - 1516)。

「代受苦」(だいじゅく)は、衆生の苦しみを仏・菩薩が代わりに受けてくださることを意味する仏教用語ですが、「一切衆生の苦悩を身を以て荷負する代受苦者の姿である」という言葉は、むしろ十字架で死なれたイエス・キリストのこの姿に当てはまると思います。

少なくとも歴史的登場人物としてのゴータマ・ブッダには、「代受苦者」という形容は当てはまらないと思います。当てはまるとしたらイエス・キリストだと思います。

ガンダーラの仏陀苦行像は、キリスト教が影響している可能性があるかも知れません。『佛教入門』の著者岩本裕教授によると、キリスト教は2世紀にはインド西北部に達していたという。あのガンダーラの仏陀苦行像が制作された時期にキリスト教が現地に来ていた。

2~3世紀に制作されたガンダーラ仏陀苦行像がキリスト教の影響を受けたとしてもありえない話ではないと思います。・・・としたらヤセ仏のルーツはガンダーラ仏とキリスト教の融合かも知れない・・・なんて言ったら言いすぎですか?

↑少なくとこの姿は「代受苦」のお姿には見えません。

大原先生が絶賛される「五劫思惟阿弥陀如来像」は、「ヤセ仏」のなかでも最も出来の悪いバリエーションではないかと思います。

どういう経緯で滋賀県の錦織寺にこれが持ち込まれたのかはわかりませんが、当時の住職がだまされて購入したのか、偽物とわかって預かっていただけなのかわかりません。

ともかく『京都の仏像』編集局のカメラマンは真剣に撮影し、阿弥陀仏だというので、それを解説するに最もふさわしい大原性実教授に文章をお願いした、というところでしょうか。

↑こちらが大原性実教授です。

大原先生のことをとやかく言いたいのではありません。私はタイムトリップして、昔の生徒たちにこう伝えたいだけです。

「親や学校の先生、教科書、政治家、教祖、霊能者、僧侶、神父、宣教師、思想家、評論家、批評家、論説委員、国家の言うことを鵜呑みにしないでください。テレビ、新聞、ラジオ、雑誌の情報を鵜呑みにしないでください」

それは私が梅原先生から学んだことでもあります。先生は自分で原典(一次資料)に当たってみること、「現場」に行って自分の目で確かめてくること(フィールドワーク)が大切だと言われた。先生は高齢になっても可能なかぎりそうされた。

権威が言ったことでも、そのまま鵜呑みにしてはいけないということも説かれた。 先生は鈴木大拙、西田幾多郎、川端康成、三島由紀夫、小林秀雄、そして昭和天皇のことも批判されました。

こんなことも生徒に伝えたいと思います。

「ちゃんと自分の眼で見て、自分のアマタで考え、自分のハートで感じよう。自分の生き方は自分で決めよう。親や教師や先輩、指導者に決めてもらうのではなくて。自分の足で立ち、自分の足で歩いていこう」

「みんながこうだと言っても、自分が違うと感じるなら、自分の感じ方を信じよう。みんなに合わせ、みんなに従うのではなく、自分を信じよう。孤独になっても耐えよう。絶望せず希望をもとう」

特に日本には、空気を読むといった「同調圧力」の文化があります。でもこれは英語にも“Peer pressure”(ピア・プレッシャー)という言葉があります。

ピアは仲間・同僚のことで、学校や職場や地域社会、あらゆる組織、団体、社会の多数派から従うように求める心理的圧力、そういうのは古今東西普遍的に存在してきたと思います。

2019年に発生したCOVID-19のパンデミックのときもそうでした。マスクをつけないと「非国民」みたいに思われ、非難の視線を浴びる。あの圧力です。

ウイルス学の専門家は、マスクが役に立つのは細菌の話であって、ウイルスほど微小な存在は、マスクの繊維を軽々通り抜けると言われた。その先生方もいつしか沈黙された。地位を失っても本当のことを言い続ける先生がたもおられるけど、それはなかなかできないことです。

大東亜戦争中に、国防服を着ないと非国民と言って非難を浴びた・・・文字で読んだだけの遠い過去の歴史、それを今現実のものとして体験しているんだと思いました。あのときこそ生きた貴重な歴史の勉強の時だった。

ああ、これかと思い知りました。でもこれは暗記が最も重要である歴史のテストには何の役にも立たない、5段階評価には役に立たないので、歴史実習というか歴史勉強の最大のチャンスを逃してしまった。

梅原先生は、右寄りの人からは「おまえは左だ」と非難され、左寄りの人からは「おまえは右だ」と非難される。どちらの側からもたたかれていると授業のなかで言われた。そしてどちらの側にも属さず、靖国神社や教育勅語や平和憲法について独自の考えを発表された。

『神殺しの日本』は、あきれた本です。いきなりしょっぱなに小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝を名指しで批判する文章から始まるんです。本の冒頭で、一国のトップに対してもの申すわけです。

一方、梅原先生の日本学の論文は、特に歴史学の先生方から痛烈な批判を浴びました。Wikipediaにもこう記されています↓

梅原の学者としての資質などが各歴史学会から問題視されていた。

「学問というか、哲学でもないし歴史でもないし、ああいう思い付きを平気で言うというのは耐えられない」と梅原の学問姿勢そのものが学界から嫌悪されていた・・・

歴史学は、社会科学や人文科学のなかに含まれるのでしょうが、梅原先生が取り組まれた分野は、少なくとも「科学」ではないと思います。

「科学」なら「実証主義」でなくてはならない。歴史学者は先生の「実証」の甘さ、足りなさ、事実誤認を非難されるわけです。

梅原猛著『隠された十字架』――法隆寺論――の「あとがき」にはこんなことが書かれています↓

ひどく高ぶった気持ちの中で、筆が自ら、走ってゆくという思いであった。三日で百五十枚、一日に八十枚も書けることがあった。 私が書いているのではなくて、何かが、私をして書かしめているのではないかという気さえしたのである。

これを読んだらわかるはずです。そもそも「科学」ではないんです。別の本では、聖徳太子の霊が自分にのりうつって書かせた、みたいなことさえ書かれました。そんなこと実証主義の学者がいう言葉ではありません。

だから歴史学者は、梅原先生の日本学なんて読まなければいいと思います。 もともと分野が違う。ジャンルが違うと思います。

そもそも科学は「客観性」が問われるわけですが、梅原先生の文章は、非常に主観的だと思います。おのれの思想を書いておられる。『隠された十字架』の「はじめに」はこんなふうに書かれています↓

もとより、専門の歴史家でも、仏像学者でも、建築学者でもない私は、認識の過程で若干の誤まりを犯しているかも知れない。

あるいはまた、私の想像力が事実をこえて、空想の世界へ迷いこんだところも、少しはあるかも知れない。

そういう個々のミスを指摘していただくのも大いに結構であるが、願わくば、それと共に、この本の根底にある理論そのものを問題としてほしいのである。

梅原先生も「この本の根底にある理論そのものを問題としてほしい」というところを、「この本の根底にある哲学」と書かれるべきだったと思います。

法隆寺や聖徳太子を題材として自分の哲学を語っている、ということだったら歴史学者の怒りをかう必要はなかったと思います。ただ先生は、哲学の枠におさまる人ではなかった。

梅原先生は、哲学書によく登場する難解な哲学用語、専門用語をいっさい使いません。私は先生が30代・40代にたくさん書かれた短い哲学論文が大好きでしたが、それは誰でもわかる言葉で書かれています。哲学の専門知識なく、誰でも理解できる内容です。

その時代の先生の哲学書も、「美のイデア」とか「実践理性」「絶対精神」「即非の論理」「形相的還元」とかいった「抽象概念」を話題にしません。

宮沢賢治を語り、ゴッホを語り、ラフカディオ・ハーン、歌謡曲、落語、能や歌舞伎、大東亜戦争、環境問題、仏像、靖国神社について話題にされます。「抽象理念」ではなく、「具体の思想」というか、何か目に見え、手でさわれるものを通して思考を深める哲学者だったのだと思います。

「しかしいずれは、ヘーゲルのような哲学体系をまとめたい」と言われましたが、ついにそれは実現しなかった。そういうタイプではないのだと思います。

↑梅原猛著『神殺しの日本』の後半は、付録として先生の小さな自伝が入っています。

京都大学哲学科卒業後の、最初の勤め先が何と大原先生がお勤めになっている龍谷大学でした。

龍谷大学文学部の専任講師だった。昭和28年(1953)の話で、給与が8000円しかなくて、これでは食べていけない、と書かれています。それで2年後、立命館大学に転職された。

「ただ給料が高いというだけで立命館大学に転職したことは、今でも多少申し訳ない気がしている」と書かれています。

そのご、1972年に京都市立芸術大学の教授になられ、1974年に学長に就任

。その翌年1975年に私は芸大に入学しました。

大原性実教授が龍谷大学教授を退官されたのは昭和32年(1957)だから、梅原先生が龍谷大学で講師をされた時代、大原先生はまだ教壇に立っておられたということです。おふたりが会話されたことはあったのでしょうか?

さて、この章は最初に昭和31年(1956)に大原性実教授が書かれた『あふれる歓喜』という文章を話題にしました。

この章の最後に、昭和16年(1941)に大原教授が書かれた『宗教報国』という本を少し読んでみます。↓

↑大原性実著『宗教報国』永田文昌堂(1941)。昭和16年に、大原先生がこれを書かれたとき44歳だった。

amazonでも入手できません。国立国会図書館デジタルコレクション にありました。[大原性実 著『宗教報国』,永田文昌堂,昭和16. ]

大原先生は序文でこう書かれています。

過去五ケ年に亙る前線の敢闘と銃後の奉公、火の出るやうな団結の力は、 文字通り一億一心の体制におう揚・整備せられて、まさに今、国を挙げて生死のがん頭に立ったのである。

滅私奉公と云ひ、臣道実践と教へ、或いは職域奉公と語る、もうそうしたことばもをしへも不要である程に、 わが国民は上も下も男子も女子も灼熱の火の玉となり、触るれば燃える体制を整えた今日である。

ただもう実践の一筋道があるだけだ。一億国民は挙つてこの一筋の白道を直進するのみである。 (略)

ああ! それにつけても私は御稜威の有難さを感戴し、皇恩と佛恩の高大に感激せずにはいられない。と同時に私は微力ながらも何程かのお役に立つやうに、御恩報謝に適ふ様にと挺身の臍をかためさせて頂くことである。

そして私にあたえられた職域――思想国防の一戦士として矢つき刀折れる迄、否々、 肉裂かれ骨砕かるる迄、前進の一途を辿るべく奮ひ起たしめられずにはいられないのである。

「大乗仏教と戦争」という章にはこう書かれています↓

十九 佛教と戦争

一 宗教の本領

凡そ宗教と名付けらるる種類のものにして慈悲を説き、平和を説かぬものはありません。 されば戦争と宗教とは一見対蹠的のものであって、永久に相容れぬものの如くでありますが、果して然りでありましょうか。

これに就き他の宗教に就いては暫く論外としたします、少なくともわが佛教に於いては必ずしも戦争を否定するものではありませぬ。

否々正法を護持し、正法国家を建設する為には戦いを避くべからざるものとするのであります。

今次支那事変に際しましても、一部宗教者のなかには、殊に英国のカンタベリー大僧正の如きでさえわが国を誹謗して、あたかも平和に対する仇敵であるかの如き口吻をもらしているようでありますが、これはあやまれるも甚だしいと申さねばなりませぬ。

それは勿論佛教本来の性格から云えば、平和を愛し殺生を禁じ争闘を排します。いわんや侵略を目的とする戦争の如きはこれを厳としていましむるものであります。

しかし無益の殺生を禁じた不殺生戒の如きも、教団を統制する上に必要な点に於いて、いわゆる犯すに随って、制定せられたのでありまして、必ずしもいかなる場合においても殺生をしてはならぬという訳ではないのであります。

ただ「ひたすらに自ら命を奪い、もしくは刀を持ちて興へて教へて死せしむ」ことを誡められたのであります。

二 大乗仏教と戦争

かような次第でありますから、仏陀の真精神を汲みとった大乗仏教においては、むしろ進んで罪悪を犯し平和をどう乱する者あれば それを膺懲し、善なるものを救済せんが為には

殺生ということもその方法の一つとして 採用してしかるべきものであることを説いているのであります。 (略)

今次事変に於いて、皇軍出動の目的は、しばしば政府より声明されたように、多年排日、抗日、侮日を続けて我が権益をふみにじり、かつ自国民に対しても搾取してあくなき軍閥を膺懲し、ソヴエットロシアの出す赤き魔の手を拒否せしめ、以って支那四億の民をして平和の生を享けしめ延いて、東亜共栄圏の樹立と東亜永遠の平和を確保せんが為に外ならぬのでありますから、かかる大理想のもとに出動せる我が皇軍の立場の如き、まことに正々堂々、

一殺多生の大乗精神を如実に発揚せるものであります。

かの一部の平和論者の如きは、全くかかる聖なる戦いの立場を理解せぬ暴論であり、誤解に外ならぬのであります。

梅原先生は、人類の危機を救う鍵が仏教にあると言われたけれど、 大原教授は大乗仏教は「善なるものを救済せんが為には 殺生ということもその方法の一つとして

採用してしかるべきものであることを説いている」と主張されています。

大乗仏教は、戦争なんかやめようよという教えではない。これは「聖なる戦い」だ。平和を主張するなんて暴論であり誤解であると大原教授は述べられた。