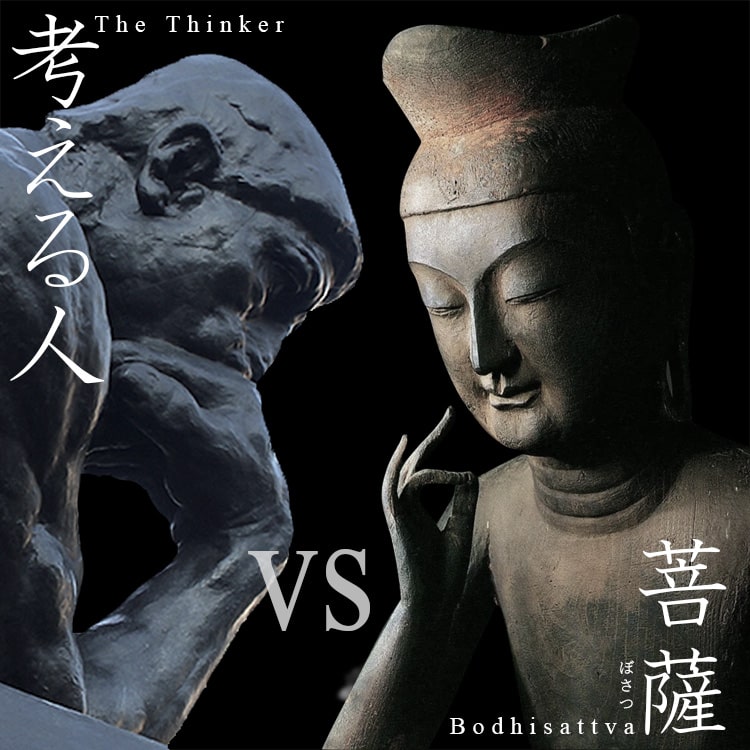

『考える人 vs 菩薩』

The Thinker vs Bodhisattva

第11章[書きかけ]

性器隠ぺい工作

The Fig Leaf Campaign

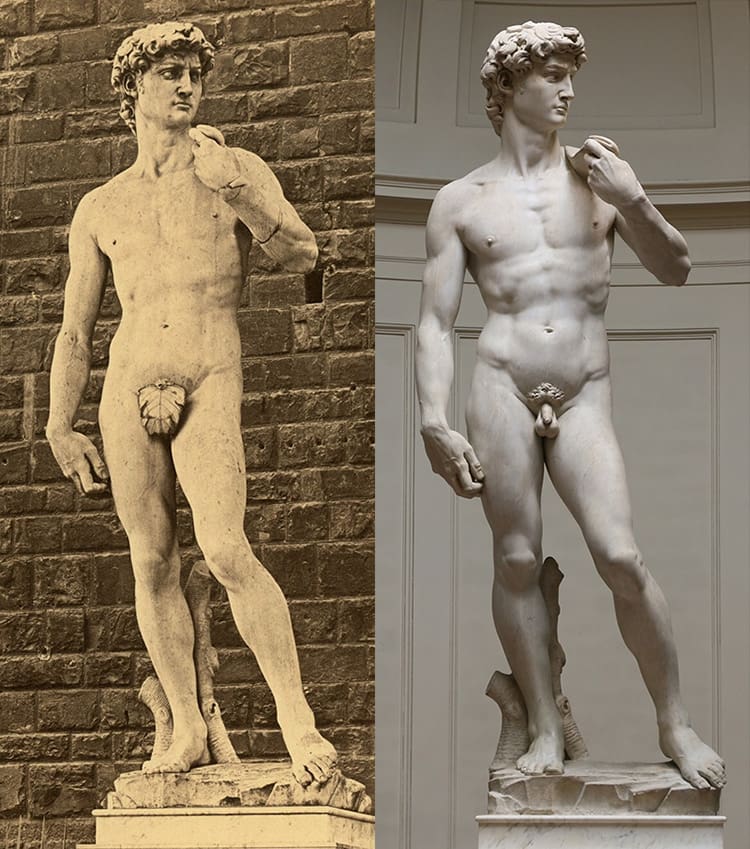

左:[John Brampton Philpot, Public domain, via Wikimedia Commons]

前章でミケランジェロ制作のダヴィデの男性性器を、カットしてつるんとさせたらジョークだと思うと書きました。当時のローマカトリック教会もそう思ったらしい。

で、どうしたかというというと金属製のイチジクの葉で隠すことにした。長らくこの姿だったらしい。左の写真の撮影は1873年。イチジクの葉が取り除かれたのは1912

年頃だという。

つまり約400年ものあいだダヴィデの性器は隠されてきた。イチジクの葉が除かれた現代でもそれが「ポルノ」だという親がある・・・・・

アメリカは性産業の突出した最先進国だと思っていたら、アメリカのキリスト教スクールの親がそんなそんなことを言う。

そう思ってWikipediaの「性産業」を見たら、こんなことが書いてあった。

2014年までのHavocscopeの推定によれば売春の市場規模はおよそ年額1860億ドルである。国別では中華人民共和国、スペイン、日本、ドイツが上位に入る。 インターネットがポルノグラフィの市場規模拡大に貢献しており、TechMediaの調査によれば全ウェブサイトの約12%がポルノグラフィである。

プーチン大統領がインターネットなんて「米中央情報局(CIA)の策略」で、「なかばポルノだろう」と言ったのは、「なかば」ではないにしても、ぶっとんだ意見ではなかった。CIAの策略がどうかは別にして。

それと中華人民共和国が性産業のトップを走っているなんて初耳でした。毛沢東の文化大革命当時の、みんなが人民服を着ていた時代を想うと隔世の感があります。

だからかな『天天要闻』という中国サイトも、ダヴィデ=ポルノ論争について報道していた。こんなタイトルで。

大衛的陰莖嚇到誰?美國佛州小學的「裸體藝術教材」風波

翻訳:ダヴィデの陰茎を怖がるのは誰? アメリカ国フロリダ州の小学校の「裸体芸術教材」論争。

↑『天天要闻』のその記事には、こんな写真がでかでかと貼り込んであった。 图/维基共享となっている。 Google翻訳すると、画像/ウィキメディア・コモンズと表示される。

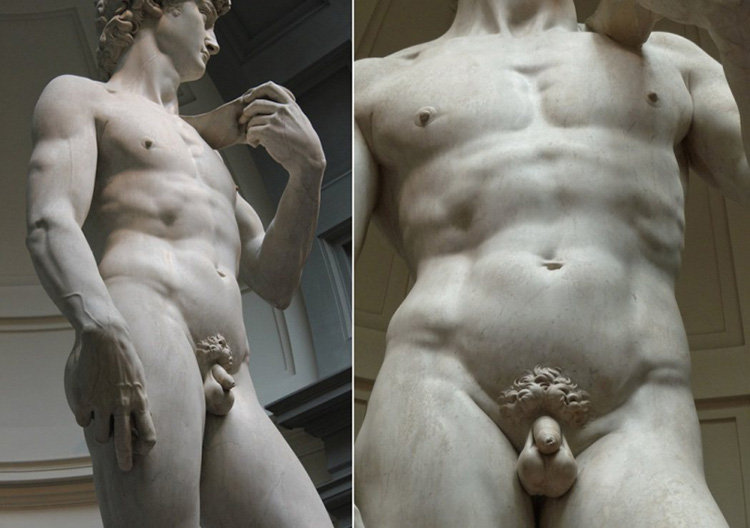

レイプ犯罪ランキング

Rape Crime Ranking

↑10万人あたりのレイプ発生率(OECD)。

スウェーデンが突出して多いので驚きますが、各国レイプの定義が違い、スウェーデンの場合、広く捉えるそうです。ドイツのレイプの定義でスウェーデンのレイプ事件をカウントすると、レイプ発生率は約64から15に下がるそうです。

この表をだいたいの目安程度にとらえるとして、アメリカやイギリスは世界的に見てもレイプが多い国だと言えると思います。

日本はレイプ犯罪が非常に少ないようですが、内閣府の調査によると、女性の14人に1人が「無理やり性交等を受けた経験がある」と回答しています。とすると日本の女性のおよそ464万人で、やけに大きい数値です。

日本の性的被害の約83%は、知人、友人、上司など、面識がある人からの加害によるもの(令和2年度調査)だという。どの程度のことまで「性交等」という定義に入っているのか、いわゆる「セクハラ」も入っているのか、それにもよると思いますが、日本の場合、訴えないために性犯罪としてカウントされていない可能性もあるかと思います。

“World Population Review”というアメリカ発信のWebサイトがあり最新の「国別レイプ統計」も

アップされています。そこにこんな記述があります。

アメリカにおけるレイプ問題の範囲と深刻さは、次のような統計からわかります。

・アメリカにおけるレイプ事件の発生頻度は州によって異なりますが、平均すると1~2分に1件の割合です。

・16~19歳の女性がレイプや性的暴行の被害者になる可能性は一般人口の4倍です。

・レイプされた女性の94%は、レイプ後2週間以内に心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状を経験します。これらのPTSD症例の30%は、少なくとも9か月続きます。

・レイプされた女性の33%が自殺を考えています。

・レイプ被害者の多くは、襲撃の結果として、継続的な職業上および感情上の問題を経験しています。

・性的暴行の被害者の大半は女性(未成年者の 82%、成人の 90%)ですが、世界中の男性も毎日、性的嫌がらせ、性的暴行、レイプを経験しています。

・トランスジェンダーの人々や障害者は、性的暴行や強姦の被害者になる可能性が2倍高くなります。

・アメリカでは、レイプ事件の70%は被害者の知人によって起こされています。

神を信じる人が74%もいる国で、1~2分に1件の割合でレイプ事件が起きる。何かおかしくないですか?

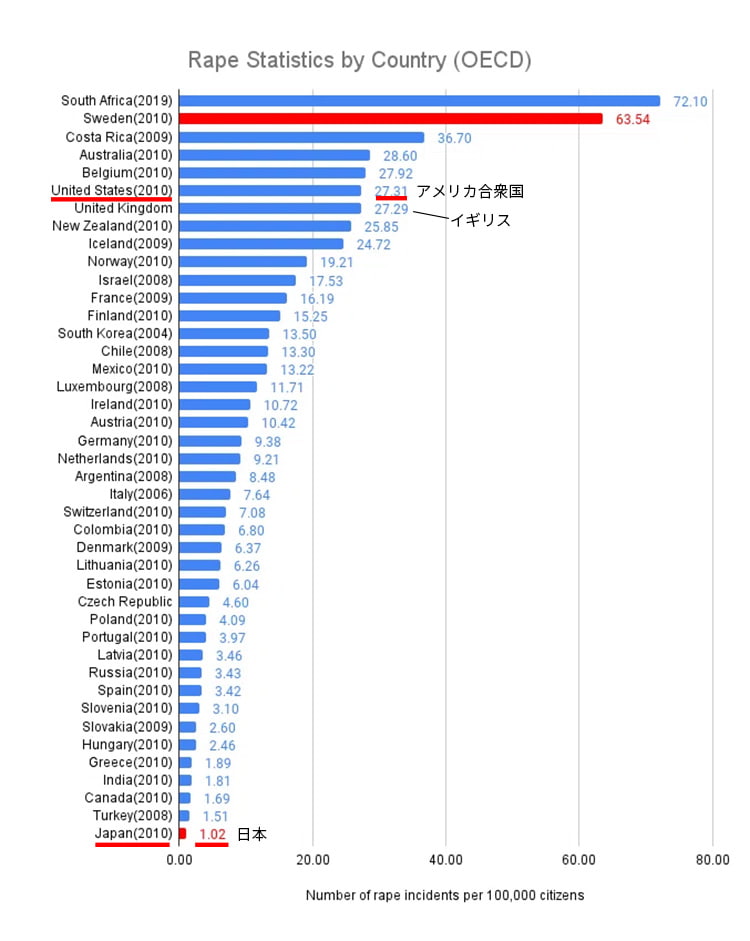

トリエント公会議

Council of Trent

↑[CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons]

トリエント公会議、覚えていますか? 高校の世界史の授業で習ったと思います。ほとんどの人は記憶に残っていないと思いますが。

かすかに覚えている人も、トリエント公会議を学んだことで、何か人生の役に立ちましたか? 立ってないと思います。せいぜいテストの点数が良くなり、志望校に合格できたというぐらいかな。

では何のために、貴重な思春期・青春期の無限の可能性を持った子供たちを、長時間教室に閉じ込めて、何年も何年も無意味なことを教えなくてはならないのでしょう? なぜ膨大な時間を無駄にしなくてはならないのでしょうか? 疑問を感じたことはありませんか?

↑「家庭教師のトライ」の映像授業。若い先生がテンポ良く話されて好感が持てます。が、 こんなふうにトリエント公会議のことを学んで何の意味があるのでしょう? 何か印象に残りましたか? 大事なことを学べましたか?

私はそんなことより友達とおしゃべりしたり、恋愛したり、好きな音楽を聞いたり、映画を見たり、絵を描いたり、好きな本を読んだり、詩を書いたり、ハイキングしたり海や川で泳いだり、園芸や動物飼育や自然観察したり・・・そんなことの方が大切だと思います。私は正直言って、こんな勉強ぞっとします。

さて私が少年時代、ルネサンスは「文芸復興」と訳され「ルネッサンス」と呼ばれていた。その言葉には輝かしい響きがあった。 が、その「ルネサンス」という言葉、フランスのユニークな歴史家ジュール・ミシュレ(1798

- 1874)が初めて使ったんです。

次いでスイスの歴史家、文化史家ヤーコプ・ブルクハルト(1818 - 1897)が、『イタリア・ルネサンスの文化』を書いて「ルネサンス」という言葉を広めた。

「再生」を意味するイタリア語の「リナシメント(Rinascimento)」がルーツだけれど、その言葉はイタリアの後期ルネサンス期の画家、建築家、美術史家であるジョルジョ・ヴァザーリ(1511

- 1574)が著書「美術家列伝」(1550)で用いた。

ボッティチェリの『プリマヴェーラ』や『ヴィーナス誕生』が、400年間忘れられたのと似ている。19世紀の「ラファエロ前派」の画家たちが評価したことでこの2枚がルネサンスを代表する名画として世界に広まった、そのことと似ている。

「ルネサンス」も19世紀のミシュレやブルクハルトによって、世界に共有される歴史認識、文化史認識となった。「ルネサンス」という概念が認識されるようになったのは、何と19世紀になってからだった。

昔から「ルネサンス」という概念が成立していたのではなかった。でも極東の島国日本でも、近代西洋の始まりとなる輝かしい芸術的・精神的ムーブメントとして、学校でも教えられた、というか私も教えたけれど。

ミケランジェロのダヴィデ像のイチジクの葉による「性器隠ぺい工作」は、1912 年頃まで行われている。ボッティチェリの忘却といい、ミケランジェロの隠ぺいといい、なんでそうなったの?というと、それが「トリエント公会議」です。

ルネサンスの時期については所説あるけど、イタリア・ルネサンスに関しては14世紀中頃のペスト流行以降に始まり、トリエント公会議(1545 - 1563)までがルネサンス期とされる。

つまりトリエト公会議でルネサンスが終わる。なぜトリエント公会議までなのか? それは宗教権力が著しく美術に介入したからだと思います。

ソ連のスターリン政権が美術に介入して「社会主義レアリズム」を強制し、クリエイティブな作家を弾圧したのと似ていると思います。そんなことをするとトルストイ、ゴーリキー、

ツルゲーネフ、チェーホフ、ドストエフスキーのような人々が生まれなくなってしまう。

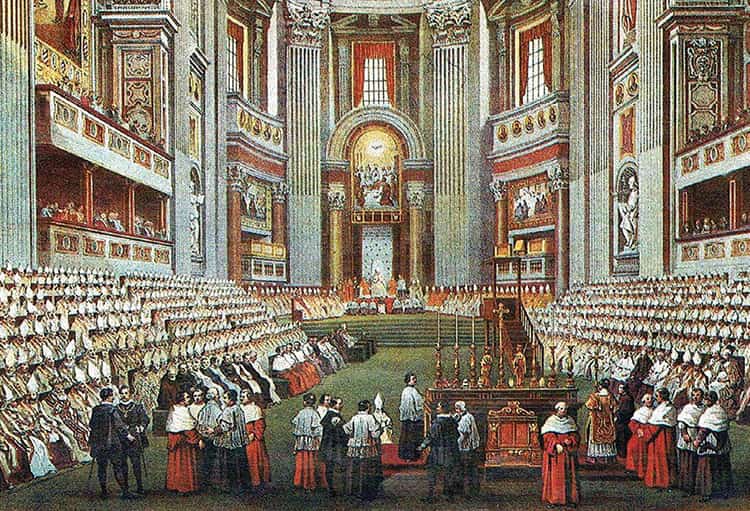

トリエント公会議の絵を見てください。ひどいと思いませんか? 芸術家はひとりもいないんです。こんな人たちだけで決めてしまう。同じ思想、同じ信仰を持つ男性だけで決定した。もちろん民主主義ではない。

ただし教皇がひとりで決めるのではないのでしょう。枢機卿や司祭たちが集まっているみたいだから、スターリン独裁ではないみたいだけれど、党大会みたいな感じなのでしょうか? 反対意見を言ったら牢獄に連行されて処刑されそう。

「家庭教師のトライ」の若いお兄さん先生が説明されていましたよね。逆らったら「宗教裁判」にかけられて処罰される。「闇のヨーロッパですね」と若先生は言われた。

トリエント公会議が制定した「芸術のガイドライン」が下記です。

礼儀作法:芸術はカトリックへの敬意を表現し、冒涜的、わいせつ、異端的なものは避けるべきである 。

明瞭性: 芸術は簡単に理解でき、カトリックの教義を教えるものでなければならない。

教訓主義: 芸術はカトリックの教義を教えるために役立つべきである。

感情刺激: 芸術は、キリストの犠牲における役割に対する償いにおいてキリスト教信者を助ける感情的な反応を促すべきである。

宗教的イメージ: 芸術は聖人、聖書の場面、その他の神聖な主題などの宗教的主題を描くべきである。

↑[Burkhard Mücke, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

1563年に描かれたトリエント公会議。1770年頃の複製。

ミケランジェロ(1475 - 1564)の死の前年にトリエント公会議(1545 - 1563)が終了し実行に移された。イタリア中の裸像に「性器隠ぺい工作」が行われた。特にローマで徹底されたという。

トリエント公会議で「わいせつ」なものを作るなよ、ということになって「ヌードは古代神話に限定されるべきである」と決定された。これは奇妙な話です。

古代神話というのは、つまりギリシャ神話、ローマ神話だと思いますが、これはキリスト教とは何の関係もありません。「芸術はカトリックの教義を教えるものでなければならない」と言いながら、カトリックの教義と全く関係のない古代神話のヌード表現を認めている。どういう理屈なのか、さっぱりわかりません。

この公会議の影響によって、ティツィアーノやミケランジェロなどの芸術家が批判されることになった。 エロティックな女神像を描いたティツィアーノが教会に批判されるのはわかるけど、

古代神話を題材にしなかったミケランジェロが批判さえるのはどうかと思ったら・・・・・

「宗教上の人物は、きちんと着衣のこと」という法令ができあがった。確かにミケランジェロは裸像が多い。というかそれこそ彼が才能を発揮した得意分野だった。

↑イタリア・ルネサンス後期の画家ヴェロネーゼ(1528 - 1588)制作の『レヴィ家の饗宴』(1573)。[Paolo Veronese,

Public domain, via Wikimedia Commons]

ヴェロネーゼは、ベネディクト会の修道院から『最後の晩餐』の絵を依頼された。作品に可能な限りの人物を登場させることが依頼者の希望だったという。

それで道化師や小人、酔っぱいや犬まで描いた。しかも当時のヴェネツィア貴族の祝宴のように描いた。

これがトリエント公会議で決定された「芸術のガイドライン」に反しているとして、異端審問所からイチャモンつけられた。

↑作品中央部のクローズアップ。まあ確かに「最後の晩餐」という雰囲気ではない。登場人物がぜんぜんイエスの話を聞いていない。ざわざわした騒々しい雰囲気で、おごそかな感じとか、イエスへの敬意が感じられない。教会がイチャモンつけたくなるのもわかる。

ヴェロネーゼは異端審問会に呼ばれた。ヤバイ! 異端審問で有罪にされたら生きたまま火あぶりにされることだってある。 とりあえず3カ月以内に自費で作品を描き直すように命令された。が、ヴェロネーゼはこう言い放ったという。

われわれ画家は、詩人あるいは狂人と同じく、心に思ったことを自由に表現する権利を持っている。

この言葉が歴史に残った。これは、画家という存在が教会の呪縛から脱して、もっと自由に自分の感じたままを描く、 描きたいものを描きたいように描いてやる、という歴史的宣言になっていると思います。

「それでも地球は動く」というガリレオ・ガリレイの言葉ほどには知られていませんが。ガリレオが1633年に開かれた異端審問会の際につぶやいたとされるこの言葉は有名だけれど、実は後世の伝記作家の創作だったらしい。

ヴェロネーゼは描き直す代わりに題名を『レヴィ家の饗宴』に変更することにしました。 福音書に出てくる逸話を持ってきてお茶を濁したら、異端審問所はそれ以上何も言ってこなかったという。

あそうそう、 ヴェロネーゼはトリエント公会議(1545 - 1563)のあと、もっときわどい絵をたくさん描いています↓

↑ヴェロネーゼ作『レダと白鳥』(1585)。 [Paolo Veronese, Public domain, via Wikimedia Commons]

「レダと白鳥」は西洋の画家や彫刻家がよく取りあげた題材。ギリシア神話の主神である全知全能の神ゼウスが白鳥に変身し、スパルタ王テュンダレオースの妻であるレダを誘惑したという。

全知全能の神が不倫? そしてこの絵は明らかにエロティックな性愛を暗示している。こんな絵をキリスト教系スクールの美術史の授業で生徒に見せたら、先生は即刻クビになるに違いない。

が、トリエント公会議は「ヌードは古代神話に限定されるべきである」と決定しており、ヴェロネーゼはそれに従っている。

ともかく『プリマヴェーラ』や『ヴィーナス誕生』が、400年間忘却されたのとは異なり、トリエント公会議(1545 - 1563)の決定は大きな影響を与え続けた。そしてカトリック教会の最高会議である公会議が次に開かれたのは300年後の第1バチカン公会議(1869

- 1870)だった。

ザビエル (1506 - 1552)が日本に上陸したのが1549年。明治維新が1868年。ザビエルがやって来た時代から明治維新の時代まで、300年もトリエント公会議の決定事項が生きていたことになる。

第1バチカン公会議

First Vatican Council

↑(1869 - 1870)。[ignote, Public domain, via Wikimedia Commons]

日本ではザビエルたちキリスト宣教師が西洋文明をもたらしたあと戦国時代が終わり、1603年から1868年まで265年間も徳川政権の時代が続いた。が、西洋文明からの圧力によって江戸時代が終わった。

あれから300年・・・(綾小路きみまろのノリで)

300年まえとは違う。もはやミケランジェロ(1475 - 1564)もティツアーノ(1490 - 1576)もザビエル(1506 - 1552)もいない。ヴェロネーゼ(1528

- 1588)にイチャモンつけたり、ジョルダーノ・ブルーノ(1548 - 1600)を生きたまま火あぶりにできた時代は遠い昔の栄華となった。

あれから300年の月日が流れて、ローマ教皇庁にも時代の大きな荒波が押しよせていた。どうしても開催しなくてはならない時代的な危機があった。

日本では「2月革命」と呼ばれる「1848年のフランス革命」(1848)が起きて、それがーロッパ中に飛び火していく。イタリアでも革命運動の広まりが生まれた。

マルクス&エンゲルスが『共産党宣言』を出版したのも1848年だった。

その年1848年、当時の教皇ピウス9世(在位:1846 - 1878)が、武装した市民に軟禁される事件も起きた。 そのピウス9世が1869年になって第1バチカン公会議を召集したのでした。

日本はザビエル(1506 - 1552)が日本上陸したころ、まだ少年だった織田信長(1534 - 1582)、豊臣秀吉(1537 - 1598)、徳川家康(1543

- 1616)たちが天下統一を成しとげていったけれど、イタリアは1848年のフランス革命前後にイタリア統一運動が高まり、1861年に統一国家・イタリア王国が誕生しました。

イタリア王国はローマを首都にするためにローマ教皇領であるローマ市街をイタリア王国に明け渡すことを要求した、そのせいでローマ教皇と対立関係になった。第1バチカン公会議には、きびしい政治的軍事的状況が背景にあった。

第1バチカン公会議が開催される数年前、ピウス9世は『誤謬表』(ごびゅうひょう 1864)という文書を発表された。正式には『近代主義者の謬説表:ピオ9世の数多くの訓話、回勅、書簡による大勅書』というそうです。

以下、Wikipedia日本語版をまる写しさせてもらいます。というのも、こういうこと世界史、思想史、精神文化史の話題にならないせいか、取り上げていない。あってもわかりにくい。Wikipediaがわかりやすかった。以下「誤謬表」で誤謬とされた内容です↓

・汎神論、自然主義、合理主義哲学

・信教の自由、自由主義神学

・社会主義、共産主義、フリーメイソン、聖書協会

・領邦教会、教会への国家の介入

・世俗法の教会法に対する優越、非教会の学校設置

・離婚

社会主義、共産主義も「誤謬」だと審判した。その流れがやがて反共を掲げるムッソリーニやヒトラーの肯定につながったのでしょう。

世俗法、つまり国家が制定した憲法より、教会が決めることの方が優位であるという。国家が教会に介入するのは誤謬だけれど、教会は国家の上位に立つという思想、それは中世のころと変わっていない。考え方が300年前と変わっていない。離婚については現在でも認めていません。ぶれないわけです。

「誤謬表」の検討項目の最後に「教皇は進歩、自由主義、現代文明と和解し、妥協する事ができるし、またそうしなければならない」というのがありますが、

ピウス9世は「時代の変化を考慮して検討してみよう」とは言わなかった。それを「誤謬」とした。

社会主義や共産主義を「誤謬」と審判する程度ではないんです。「進歩」や「自由主義」や「現代文明」を「誤謬」と審判しました。

↑1873年のピウス9世。 [Augusto Rinaldini, Public domain, via Wikimedia Commons]

「進歩」とか「現代文明」について疑問を持つ、それは私もそうです。「進歩」っていったい何だったのだろう? これが「進歩」と言えるのだろうか? と考え込んでしまうこともあります。

「現代文明」についても、「これでいいのか?」(バカボンのパパの逆バージョン)みたいに思うことが多々あります。で『考える人 vs 菩薩』にもそういうことを書いているわけです。これは無名の馬鹿が書いています。

ところが『誤謬表』は世界中に10数億人もいるカトリック信者、信者をたばねるカトリック教会のトップであるローマ教皇のご発言です。

ピウス9世があの時代、暴力的に社会変革を進めようとする社会主義や共産主義を否定し、科学の進歩つまり軍事技術の進歩や、自分さえ豊かになったいいみたいな物質主義に異議を唱えたいと思ったのだとしたら共感したくなる気持ちもあります。

が、彼は決定的な「誤謬」を犯していると思います。「教皇不可謬説」(きょうこうふかびゅうせつ)です。これを第1バチカン公会議で採択してしまった。教皇は絶対に間違えないという、それをカトリック教会の不滅の教義として決定してしまった。古くからあった考えだったけれど、ピウス9世がカトリックの正式教義とした。

けれど1992年、教皇ヨハネ・パウロ2世は、ガリレオ裁判が誤謬であったことを認め、ガリレオ(1564 - 1642)に謝罪しました。死後約350年後の謝罪でした。

教皇ベネディクト16世は、2008年12月21日に「ガリレオの研究は信仰に反していなかった」と述べ、地動説を公式に認めました。天動説が誤謬であったことを認めざるを得なかった。

そうしてまた話は第1バチカン公会議から約400年ぐらい前に戻りたいと思います。教科書の勉強が得意で通信簿の成績が良かったひとは、こういう話の進め方は非常に不愉快だと思います。

「時系列」を無視しています。でもね、生きる意味があるのかな、死んだ方がましかなと思って哲学の勉強を始めた人が、古代ギリシャのソクラテス・プラトンのイデア論から学ばなくてはいけないのであれば、学校に行くのが嫌になりますよね・・・って、それは間水君の話か。

美術を学ぶのに、古代ギリシャの女神像の石膏デッサンから学ばなくてはならないのか本当にもう、うんざりだ・・・・・ってそれは何度も書いている私の話です。

日本史だって西洋史だってそうなんです。知りたいのは今のことなのに、どうだっていい洞窟や古墳の話から始まって、知りたいことは時間切れで省略されてしまう。(今は絶対にそんなことないと信じたい)

・・・そうか、そう書いてみて、私もルネサンス等、歴史のことなんかに時間をさかないで、いきなり本題に入った方がいいのかな? かも知れない。その方が私も楽しい。

ローマ教皇やロシアやアメリカの大統領のことや戦争のとなんか書いても気が滅入るだけで、楽しくもなんともない。これを読んでくれる人があるとして、同じ思いでしょう。

そうなんですが、近年思うことがあるんです。近年って、どれぐらいの範囲かな、私も歳をとって近年の範囲が長くなったけれど、よく考えるとこの『考える人

vs 菩薩』に再チャレンジしようと考えた2022年、ロシアのウクライナ軍事侵攻が始まった年でした。

ペストのパンデミックがルネサンスを生むことになったように、新型コロナウイルスのパンデミック、それに続くウクライナ戦争、パレスチナ・イスラエル戦争は、これから必ず新しい意識の潮流を生むものと信じます。

嫌なこと、苦しいこと、辛いこと、耐えがたいこと、醜いことがあるから、それを何とかしたいと思う。できないなら離脱または逃避、逃亡したいと思う。もっと素敵なこと、もっと美しいこと、もっと幸せなことを見つけようとするのだと思います。

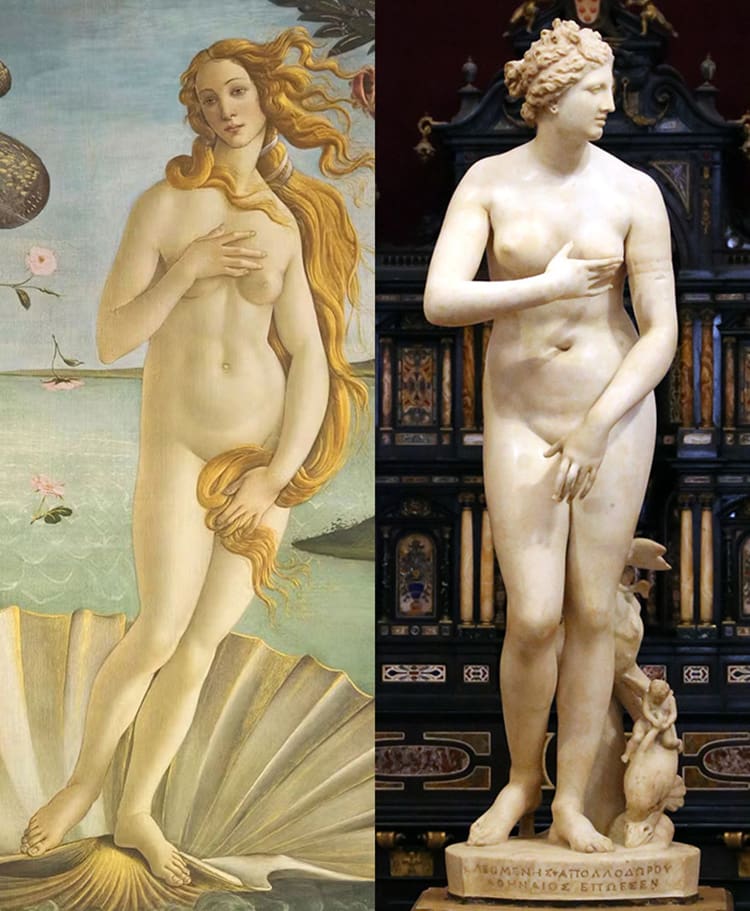

恥じらいのヴィーナス

Venus Pudica

↑左:ボッティチェリの『ヴィーナス誕生』(部分)。

右:メディチのヴィーナス。[John Brampton Philpot, Public domain, via Wikimedia Commons]

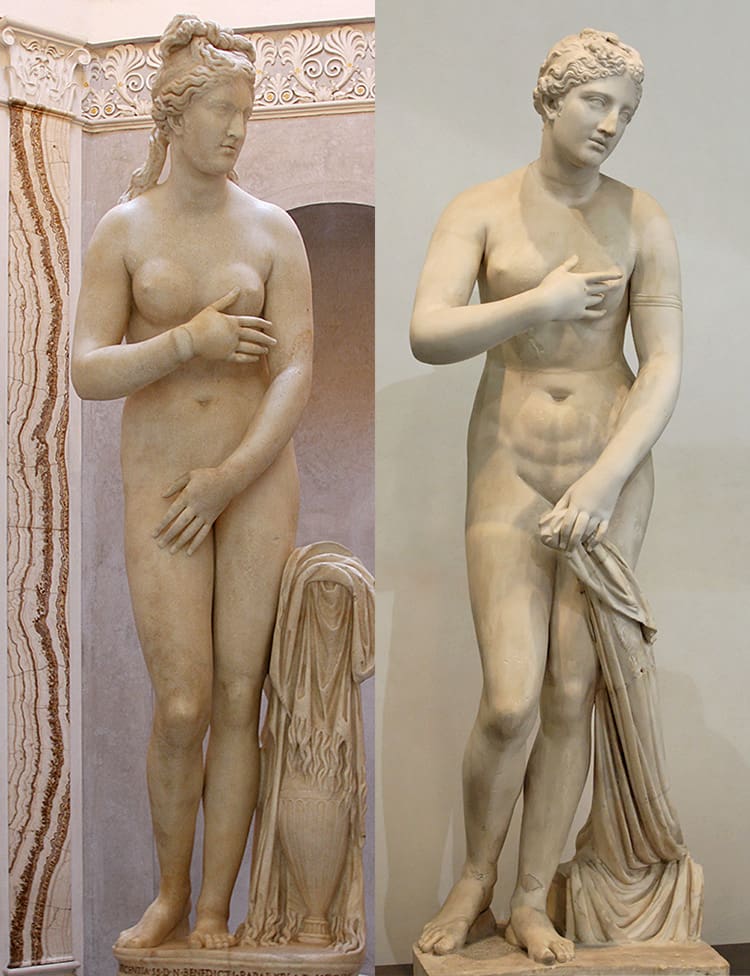

左:カピトリーノのヴィーナス。 [© José Luiz Bernardes Ribeiro]

右:メノファントスのアフロディーテ。 [Palazzo Massimo alle Terme, Public domain, via Wikimedia

Commons]

ギリシア神話の、愛と美と性の女神アフロディーテは、ローマ神話では女神ウェヌスとされる。ウェヌスの英語読みがヴィーナス。

古代ギリシャで生まれたヴィーナス像のなかに、上のように乳房と股間を手で隠す「恥じらいのヴィーナス」と呼ばれるスタイルがある。古代ローマでそのようなヴィーナス像の複製がたくさん制作された。優れた彫刻家が緻密に制作したものや、庭園用に大量生産されたものもあった。

ボッティチェリの『ヴィーナス誕生』は、そういう彫刻作品にあふれた文化圏から生まれたと思いきや、そうではないんです。古代ギリシャ発祥のヴィーナス像が古代ローマに受け継がれ、それがそのままボッティチェリに直結・継承している、連続していると思ってしまうんですが、違うんです。

古代彫刻の多くが破壊されています。紀元4世紀にローマ帝国がキリスト教を国教とした時から、破壊が始まった。一神教のキリスト教は古代の多神教を「邪教」と審判した。偶像崇拝を禁じるキリスト教は、古代の神像を破壊したんです。

残っているものは、ひっそりと隠されていたか土中に埋もれていた。たとえば上の「カピトリーノのヴィーナス」は17世紀に貴族の庭園内の丘から発見された。

紀元前3世紀から2世紀に制作され、キリスト教による破壊を避けるために隠したのか、破棄したのかそれが紀元4世紀として、1200年か1300年ぐらいの間、まったく知られない存在になっていた。ボッティチェリのヴィーナスが400年も忘却されたといって驚いてはいけない。

上の「メノファントスのアフロディーテ」は、1760年にローマのカマルドリ修道院が建っていた丘で発見された。有名な「ミロのヴィーナス」だってそうです。1820年、エーゲ海のミロス島で農夫が畑を耕していたとき、畑の土のなかから出てきた。腕はなかった。上半身と下半身は分断されていた。

神殿も多くの神殿は破壊された。石柱はキリスト教会の建設に使われた。パルテノン神殿だってそうです。 約1000年続いた神殿は、5世紀後半から 1458

年までの約 1000 年ものあいだ聖母マリアの教会になった。建物は生かされたものの、古代の神々の像は破壊され撤去された。

↑この教会はヨーロッパを代表する巡礼地となり、たくさんの人々が訪れたという。 キリスト教時代の方が、ヨーロッパ中から巡礼者が多く集まり、聖母マリアの聖域としてパルテノン神殿が崇拝されることになった。

↑1830年代のパルテノン神殿。 [Pierre Peytier, Public domain, via Wikimedia Commons]

1458 年にアテネがオスマン帝国に征服されると今度はイスラム教のモスクとして機能し、1832 年にギリシャ王国が独立するまで続きました。

↑2022年のパルテノン神殿。 [George E. Koronaios, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

そして現在のギリシャ共和国は、「正教会(ギリシャ正教会)」を国教とし、国民の90%が正教徒です。古代ギリシャの多神教を信じているのは2000人ほどらしい。

かつては神殿に設置されていた古代ギリシャの神像は、信仰または崇敬の対象だったけれど、今は考古学博物館で鑑賞する美術作品となり、かつての神殿は観光資源となった。

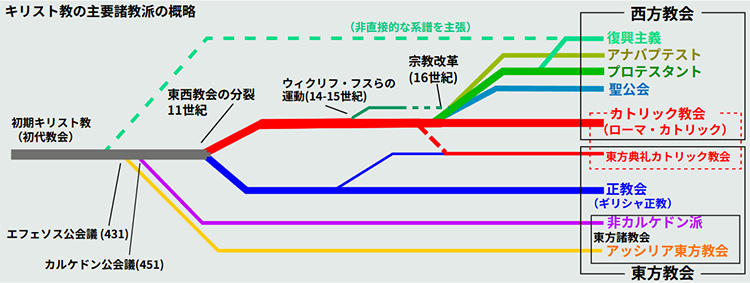

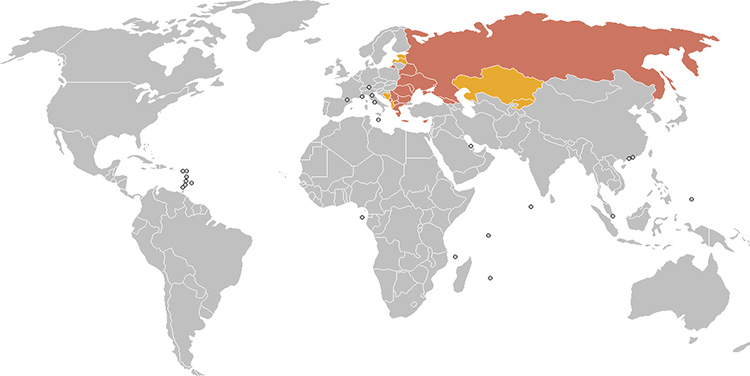

↑[Original PNG diagram: Vardion and others; SVG version: Stevertigo and

Rursus; derivative work: Reo_On; Japanese SVG version: Kinno Angel, CC

BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons]

キリスト教といえば、みんな同じだと思っている人があります。同じ神を信じ、同じイエス・キリストを信じ、同じ聖書を尊ぶので、みんな同じだというかん違いがあります。キリスト教徒全員がローマ教皇を崇敬していると思っていたりもします。

上の図のように11世紀にキリスト教はカトリック教会と正教会に分裂。正教会は、英語では「オーソドックス・チャーチ」です。 正統派とか伝統派みたいなニュアンスでしょうか。

カトリック教会の最高指導者がローマ教皇で、教皇を崇敬するのはカトリックの信者です。世界で13億人以上。日本の信者は43万7千人。

正教会の信者数は、全世界で約2億6千万人。そのうち約1億人がロシア人、約3500万人がウクライナ人だという。同じ信仰があり、同じ民族であっても殺しあわなくてはならない。何のために?

兄弟姉妹みたいな人たちを殺すことができるほどのことって何? どうしようもないほど大切なこと? キリスト教の信仰とは矛盾しない? ちなみに日本の正教の信者は約1万人。

さあそして上の図のように、16世紀に宗教改革運動があって、カトリックとプロテスタントが分裂します。ザビエル(1506 - 1552)が日本に布教に来た時代です。

宗教改革運動の中心人物がルター(1483 - 1546)でした。

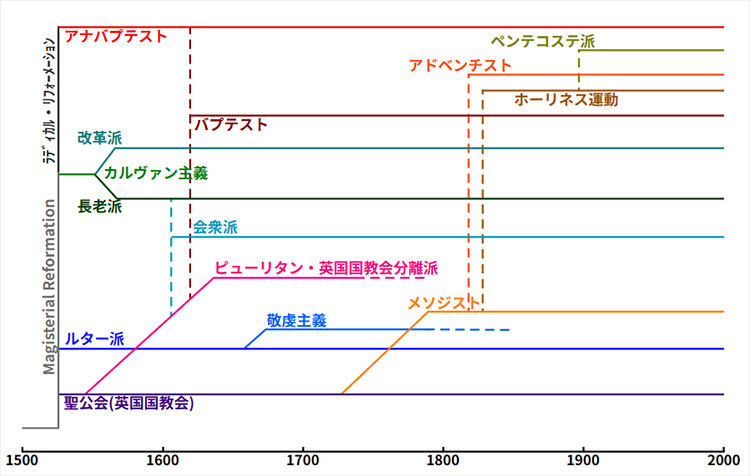

プロテスタントは世界で約5億人。日本のプロテスタントは約60万人。ただしプロテスタンには非常に多くの流派があります。

↑[Lokal_Profil, Kinno Angel, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons]

たとえば同志社大学創始者の新島襄(にいじま じょう、1843 - 1890)は、上の図の会衆派系のクリスチャンでした。

彼はローマ・カトリックやギリシャ正教、ロシア正教会などはまったく評価しなかったという。

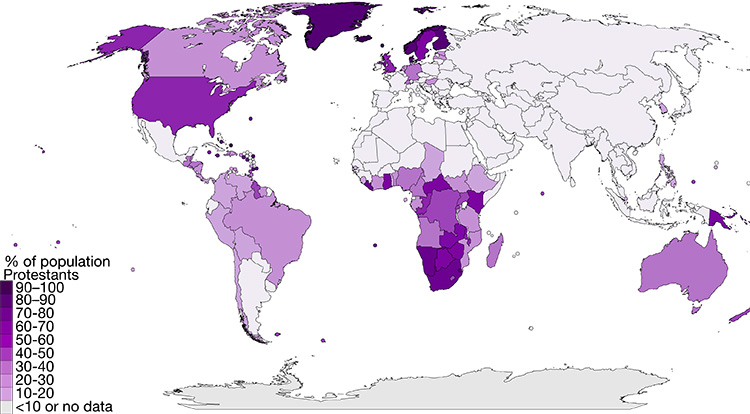

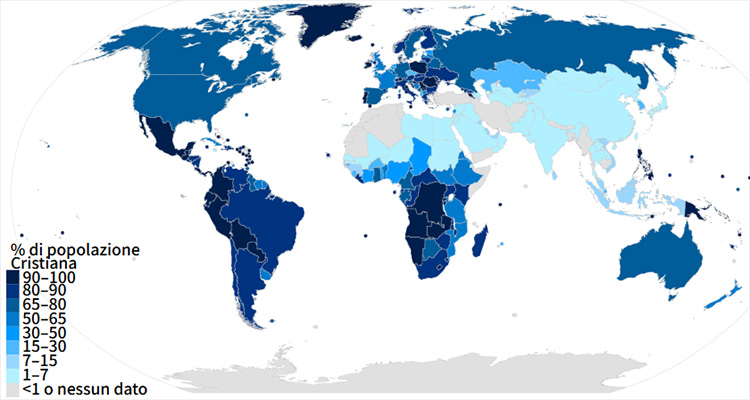

↑こちらがプロテスタントの分布。 [Source file: Canuckguy, Ernio48This file: Svenskbygderna, CC0, via Wikimedia Commons]

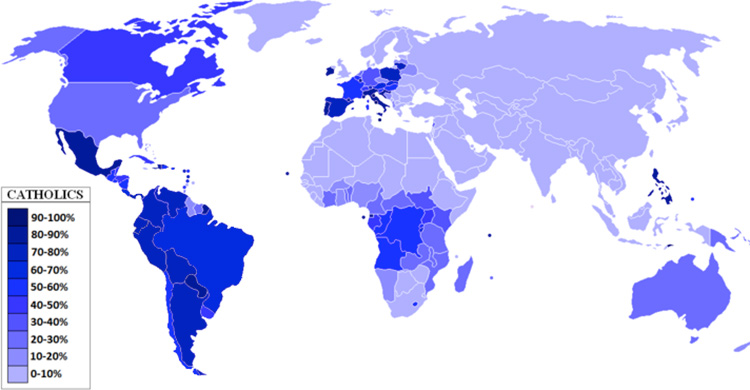

↑カトリックの分布。

↑正教会の分布。ロシアと東欧の一部とギリシャ、カザフスタンに限られています。正教とプロテスタントとカトリック合わせたキリスト教徒の分布が下↓

↑[M Tracy Hunter, Petermgrund, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons] アジア、中東、北アフリカ以外はだいたい世界中に広がっています。

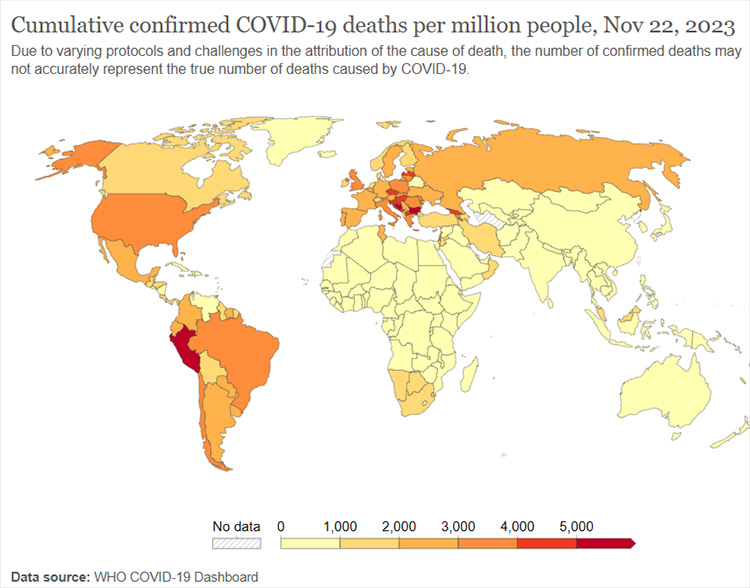

↑[Our World in Data, CC BY-SA 4.0 , ウィキメディア・コモンズ経由]

これは関係のない話なんですが、新型コロナウイルスによる、各国の10万人あたりの死者数です。

以前、この地図をぼおーっと眺めていたんです。死者が少なかったのはアジア、中東、アフリカ、オーストラリアだなーと思いながら。この地図に見覚えがある・・・そうだキリスト教の分布じゃないか。もちろん関係ないです。つまらない余談でした。忘れてください。

↑黒死病の感染者の首をしめる死神。14世紀写本。今の時代なら、今回の新型コロナウイルス感染症のパンデミックだって、最初からウイルスだとわかっていた。発生源についても中国武漢だと報道されていた。今の時代なら、感染症といえばウイルスか細菌か、すぐわかるわけです。

でも、わかるようになったのは人類の長い歴史では最近の話であって、長いあいだ悪魔とか死神とか魔女とか、そういうやつらの魔力のせいじゃないかと思っていた。そうそうユダヤ人説もあった。

日本でも「怨霊」が感染症を引き起こす可能性があると考えられ、鎮魂のために神社が建てられた。地震、落雷、火災、干ばつ、洪水、農作物の被害、疫病などが菅原道真(845

- 903)の怨霊のせいだと考えられ、大宰府に安楽寺天満宮が建立された。

江戸時代は、大ナマズが暴れると地震が起こると信じられており、地震鎮めの神社が建てられ、地震鎮めの祈りが行われた。アリストテレスの論理的思考(ロジカルシンキング)とは異なる宗教的思考、神話的思考だと思います。

黒死病がペスト菌による感染症だとわかるためには論理的思考による科学の進歩が必要だった。地震は大ナマズが起こすのではなく地殻変動が引き起こすのだとわかるためには論理的思考が必要でした。

中世的な神学のしばりから解き放たれた論理的思考、科学的思考は、天体望遠鏡や顕微鏡を生み出し、宇宙や人体や物質についての理解に革命を起こし、自動車や飛行機、電気、通信、コンピュータやインターネットの発明につながった。

が、論理的思考には欠点もある。アタマの思考であるために部分の知的理解でしかない。アタマしか使っていない。アタマの思考(シンキング)しか使っていない。

人間存在はAIではない。アタマだけの存在者ではない。命や魂や霊性を無視している。排除している。例えば「愛」です。「死」や「美」「感謝」「神」みたいなものも。

[以下書きかけ] to be continued later